3.近世の開拓と水をめぐる混乱【農と歴史】

近世の農業

江戸時代、大都市江戸のお膝元となったこの地域は、現在の基礎が形作られるほど変化が進みます。徳川氏は江戸入城とともに、児玉郡の八幡山城には松平氏を、本庄城には小笠原氏を、また、関東の天領を取り仕切る重要な役職である初代関東郡代は、伊奈氏(いなし)を起用しています。いずれも重要な地域であり、水利土木事業に長けた人材でした。

家康のねらいは、日本の中央にあるこの広大な関東を掌握することで、全国統治の財政基盤を作ることです。武蔵野をはじめとした手付かずの原野と氾濫源。この地を開発できれば、巨大な富を生み出すことが可能でした。

この地域の農業用水の開発は、古代、条里水田への用水として、九郷阿保領(くごうあぼりょう)用水、十条用水(児玉郡)の原型が形づくられていました。しかし、中世から近世前半にかけては、記録史料が少なく、『群馬県土地改良史』にも12世紀から16世紀の間にいくつかのため池が築造されたと記載されているのみです。この時代の開発は、利根川水系の乱流を制御することが第一だったため、支流や小河川での水利開発が少なかったのかもしれません。

水田開発に伴う水争いの勃発

現在の神流川は、群馬県と埼玉県の県境を流れていますが、この境界がほぼ定まったのは1702年のこと。『上州・武州国境確定文書』(元禄15年)により、上州国(上野国(こうずけのくに):現在の群馬県)と武州国(武蔵国(むさしのくに):現在の埼玉)の国境が神流川の中央と定められました。

しかし、この境界が後に水争いの種となることになります。江戸時代も後半になると、神流川には8つの堰が築かれていました(注1)。水争いは、武州(埼玉県)側最上流に位置していた九郷堰に対し、下流の堰から「国境を越えて神流川を締め切っているのは不当だ」という訴えが出されたことに始まります。九郷堰は「以前から行っている取水の方法である。しかも、石籠の洗堰(注2)だから完全に締め切っている訳ではなく、下流では、洗堰を越えた水が利用できるから不当ではない。」という従来の慣習による水利権を主張しました。この訴えの少し前、九郷堰は、対岸上州(群馬県)側の堰の関係者が、度々洗堰を切り崩したことに対して、訴訟を起こしていました。つまり、「国境は神流川の中央と決めたけれども、もともと分水の取り決めは無いのだから、取水については既得水利権が優先するのが当然」という考え方です。

結局、雨が降り、洗堰が消失したことで、証拠が無く なったとして、この訴えは放免されましたが、その後、九郷堰側の既得権は廃止され、九郷堰は神流川の六分とし、残り四分を下流堰が分けるという新たな分水慣行の裁定が下されました(1717年)。この裁定は、明治に至るまで守り続けられることとなります。

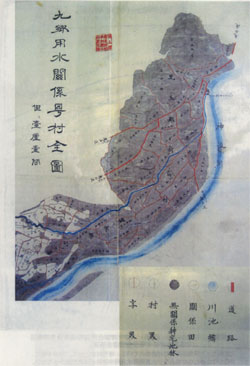

1841年(天保12年)神流川八堰図

注1 右岸の武州(埼玉県)側は、上流から九郷堰(一番堰)、安保堰(三番堰)、肥土堰(四番堰)、五明堰(七番堰)。左岸の上州(群馬県)側は、牛田堰(二番堰)、根岸堰(五番堰)、戸塚堰(六番堰)、勅使河原堰(八番堰)。

注2 石籠は粗く編んだ細長い籠の中に石などを詰め込んだもので、河川を堰き止めたり、護岸のために用います。洗堰とは、常時(および洪水時に)水を堰の上から越流させるタイプの堰のことをいいます。

江戸時代の洪水と神流川改修の歴史

神流川は短い上に、落差が激しいため、山間に降った雨が土石流となって押し寄せ、堰を流し、辺り一面を泥海と化すことも度々ありました。主な記録は、以下のとおりです。

- 1742年7月、徳川時代最大といわれる大洪水が発生。関東諸国に大風雨が吹き荒れ、利根川、荒川、入間川など至るところで大氾濫を引き起こしました。秩父郡の長瀞(ながとろ)樋口にある断崖碑には実に60尺も増水したとあります。おそらく神流川も相当な被害を被ったのでしょう。復旧は岡山藩主池田継政(いけだつぐまさ)により幕府直轄工事で行っています。

- 1783年2月、浅間山が大噴火し、辺り一面を火山灰で覆い尽くし、その灰は土石流となり、洪水が発生。この時の復旧工事は、熊本藩主細川重堅が行いました。

- 1792年、神流川が出水。復旧の記録は残っていません。

- 1800年、水害で児玉郡上里町から本庄市まで冠水。この時は幕府直轄で復旧工事を行っていますが、地元でも金223両、延べ3,500人を動員して、長さ80間の大石を勅使河原に築いています。

その後、明治、大正、昭和に至るまで、度々の洪水に見舞われ、その度に膨大な出費と人足が修復工事に費やされていました。

さらに詳しく |

- 「くに」の成立

- 武蔵七党の活躍

- 近世の開拓と水をめぐる混乱

- 明治の苦闘と近代産業の影響

お問合せ先

農村振興部設計課

ダイヤルイン:048-740-0541