2023年フォトレポートギャラリー

| 続編 (播種~ 開花~収穫) |

「みどり戦略」に関する水戸農業高校への出前授業の一環で、その後の様子を特集します。 (茨城県立水戸農業高等学校(那珂市)) |

|

| 12月18日 | 第三者事業継承により新規就農した農業者との意見交換(田村きのこ園(笠間市)) |  |

| 12月12日 | 農家と水戸農業高校生徒との意見交換会 (茨城県立水戸農業高等学校 農場管理棟(那珂市)) |

|

| 12月12日 | JAXA宇宙航空研究開発機構との宇宙日本食に関する意見交換 (関東農政局 茨城県拠点 地方参事官室) |

|

| 12月 8日 | 「みどり戦略」に関する出前授業(茨城県立真壁高等学校 稲荷原農場(桜川市)) |  |

| 12月 6日 | 茨城県米穀工業協議会「最近の米をめぐる情勢等」の意見交換会 (ホテルレイクビュー水戸(水戸市)) |

|

| 11月20日 | 第7回茨城県農業経営アドバイザー連絡協議会勉強会への参加 (水戸市民会館4階小ホール) |

|

| 11月17日 | 「自衛隊茨城地方協力本部長との意見交換(関東農政局茨城県拠点) |  |

| 10月25日 | ICT給水機を使用した農業学校への意見聴取会 (午前 茨城県立農業大学校(東茨城郡茨城町)・午後 茨城県立水戸農業高等学校(那珂市)) |

|

| 10月18日 | 茨城県立農業大学校農業部第3回特別講義の開催 (茨城県立農業大学校2号館223号室(東茨城郡茨城町)) |

|

| 10月 3日 | 茨城県県北地域の有機農業現地検討会に参加 (常陸太田市里美支所及び現地ほ場(常陸太田市里美地区)) |

|

| 9月28日 | 茨城県拠点職員向けインボイス制度に係る説明会 (関東農政局茨城県拠点別館3階会議室) |

|

| 9月12日 | フジパン本社営業部及び下妻工場営業部との意見交換 (関東農政局茨城県拠点別館3階会議室) |

|

| 9月 1日 | いばらきコープ生活協同組合理事長との意見交換 (いばらきコープ生活協同組合(小美玉市)) |

|

| 8月25日 | 国産ドローンデモ・体験会 (田中電機グランド(埼玉県さいたま市)) |

|

| 食用ほおずき(茨城県高萩市) |  |

|

| 8月10日 | ICT給水機展示会 (午前の部 水戸農業高等学校水田ほ場(開水路形式)、午後の部 県立農業大学校水田ほ場(パイプライン形式) |

|

| 8月 1日 | 「みどり戦略」に関する出前授業 (茨城県立水戸農業高等学校) |

|

| 7月26日 | いばらきオーガニック推進ネットワーク 令和5年度第1回意見交換会 (茨城県農業総合センター 2階大研修室) |

|

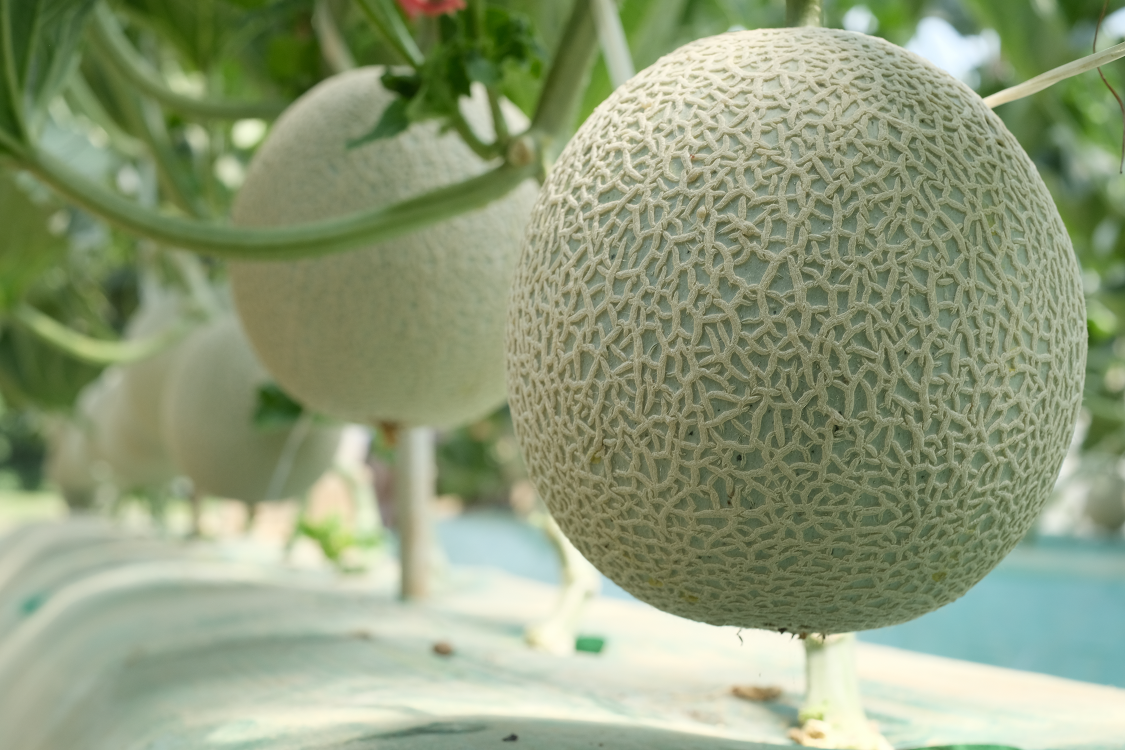

| 激アツ!!いばらきメロン「ハッピー・メロン・シーズン」(茨城県鉾田市) |  |

|

| 5月24日 | 茨城県食糧集荷協同組合通常総会 (ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸(水戸市)) |

|

| 4月27日 | 令和4年度農や里山のいとなみと鉄道・路線バス フォトコンテスト「審査委員長賞」の授与式 (関東農政局茨城県拠点地方参事官室) |

|

| 4月26日 | 茨城オーガニックOrganic野菜フェアの開催 ((株)カスミBLΛNDE研究学園店(つくば市)) |

|

| 3月14日 | 茨城県JA女性組織協議会役員会でのみどり戦略に関する意見交換 (茨城県JA会館4階第1会議室(水戸市)) |

|

| 2月16日 | 茨城県消費者団体連絡会幹事会でのみどり戦略に関する意見交換 (茨城県水戸生涯学習センター大講座室(三の丸庁舎)) |

|

| 2月 8日 | JA常陸奥久慈枝物部会【ひと足早く春をお届け『奥久慈の花桃』】 (JA常陸奥久慈枝物部会枝物促成施設(常陸大宮市)) |

|

| 1月31日 | 茨城県立農業大学校(園芸部)の学生との意見交換 (県立農業大学校岩井キャンパス(坂東市)) |

|

| 1月18日 | BUZZMAFF(ばずまふ)の取材(その裏側をちょっと見せちゃいます) (茨城県立真壁高等学校稲荷原農場(桜川市)) |

|

続編(播種~開花~収穫)

「みどり戦略」に関する水戸農業高校への出前授業の一環で、その後の様子を特集します。

場所:茨城県立水戸農業高等学校(那珂市)

茨城県拠点では、令和5年8月1日(火曜日)、水戸農業高校 農業科の生徒(2年生)を対象に、「みどり戦略」の説明や、職業として農業の魅力、農業の可能性についての講義やフィールドワークを通して学び、農業への関心を更に高めてもらうため、出前授業を開催しました。

生徒は専門家による講義と実習指導を受けて、もみ殻燻炭の畑施用を 8 区画(濃度0% 、5% 、10% 、20%)に分けて行い、「常陸秋そば」の種を蒔いて生育状況や収穫量を観察し結果をまとめました。

今回の取組において、バイオ炭の施用量がソバの収量に関係性があるとの結果は得られなかったものの、バイオ炭の効果の可能性を体験できました。

続編(播種~開花~収穫)(PDF : 13,094KB)

出前授業(座学・圃場実習)(PDF : 11,025KB)

第三者事業継承により新規就農した農業者との意見交換

日時:2023年12月18日(月曜日)午後1時30分から

場所:田村きのこ園(笠間市)

令和5年4月に笠間市で第三者事業継承により就農した川島拓さんを訪問しました。

笠間市地域おこし協力隊として活動している際に、「田村きのこ園」の先代と出会い、栽培する「福王しいたけ(かさの直径が10cm以上、厚さは3cm以上になる巨大しいたけ)」の大きさと味に感動し「このしいたけを未来に残さなければ」との思いから「田村きのこ園」に弟子入りし栽培を学び、この度の事業継承に至ったそうです。

担い手不足が騒がれている今、第三者継承は出会い・信頼関係・相性など難しい面もあるが、地域の有能な栽培技術等を未来に残す手段の一つと考えているとのこと。

先代から受け継いだ技術を大切にしながら、廃菌床の処分では、有機農業者と連携し環境にもやさしい再利用をするなど、新たなことにも取り組みながら「福王しいたけ」を未来に残すために日々奮闘しています。

【フェイスブック】

令和6年1月6日(土曜日)に、日本テレビ「満点☆青空レストラン」で放送決定。予告がYouTubeにもアップされています。詳細はフェイスブックをご覧ください。

田村きのこ園 | Facebook

【田村きのこ園ホームページ】

田村きのこ園|公式サイト (tamurakinokoen.jp)

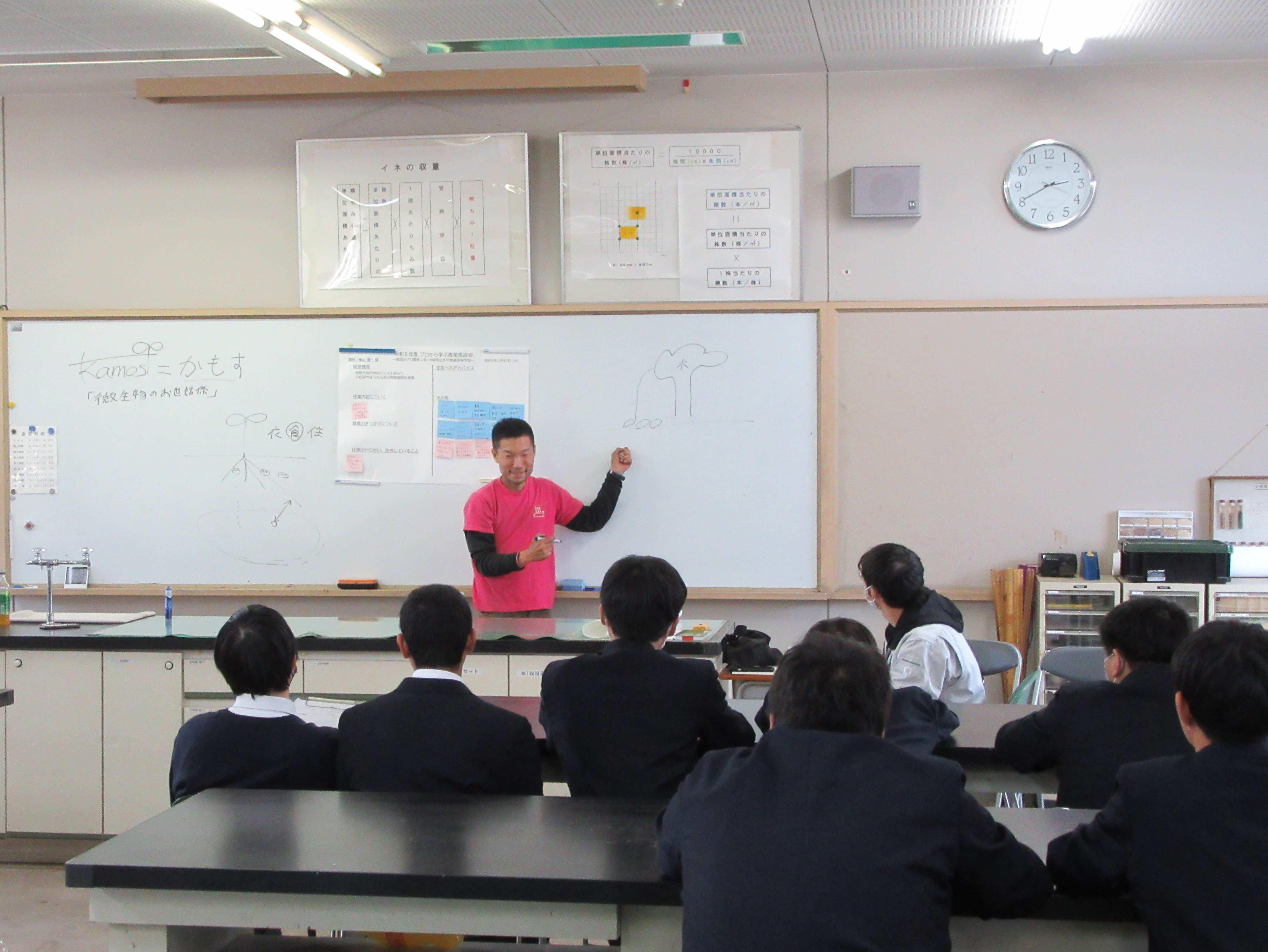

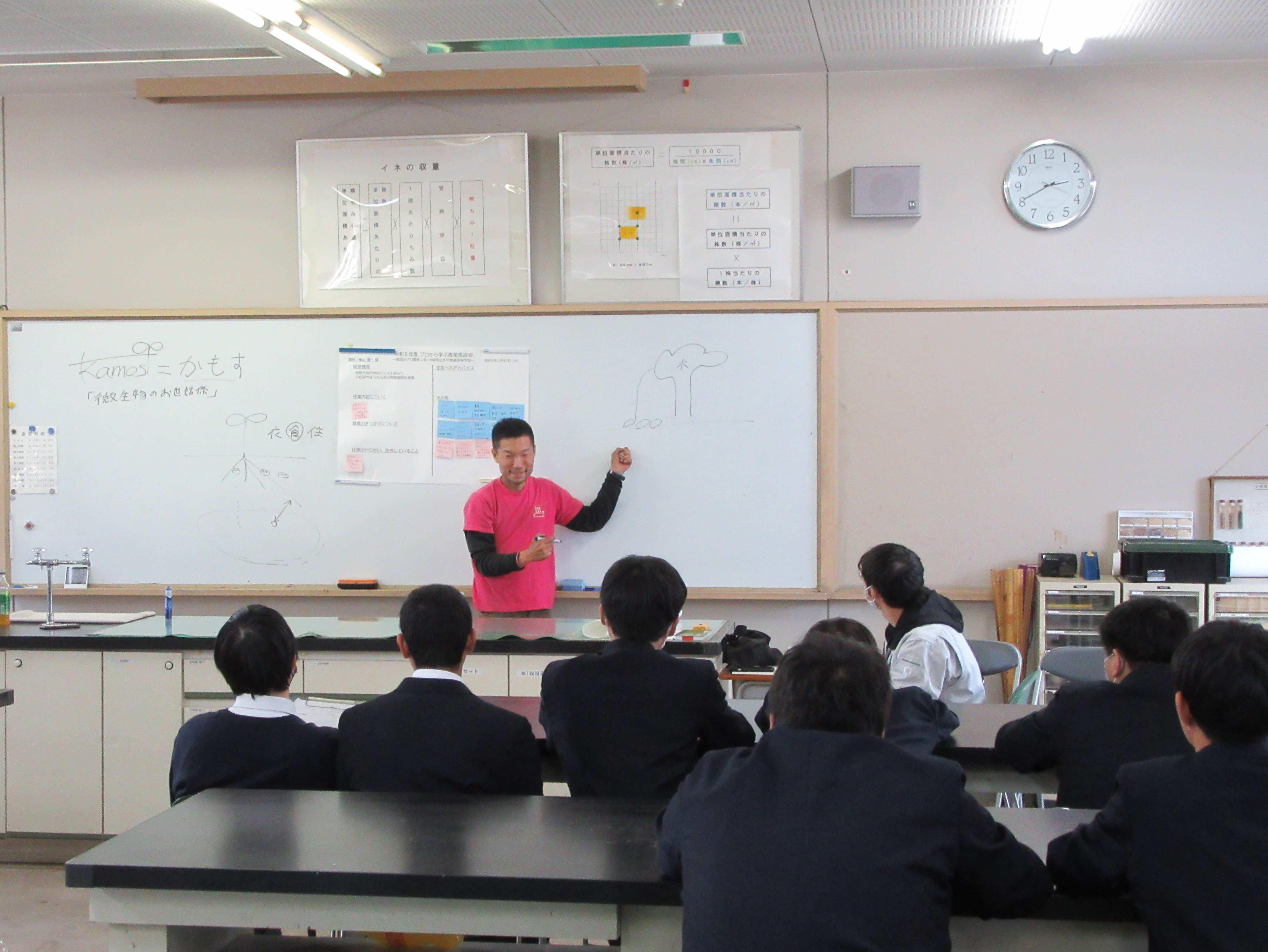

農家と水戸農業高校生徒との意見交換会

日時:2023年12月12日(火曜日)午後1時35分から

場所:茨城県立水戸農業高等学校 農場管理棟(那珂市)

(株式会社カモスフィールド 横山さん) (株式会社AOKI FARM 青木さん)

(Positive.Berry.K 諏訪さん ) (株式会社Tedy 林さん)

茨城県立水戸農業高等学校・那珂川沿岸農業水利事業所主催の「プロから学ぶ農業座談会」に参加しました。

地域の優れた農業者との交流をとおして、農業の魅力ややりがいについて学び、農業及び農業学習に対する興味関心を高めるとともに、地域農業の担い手の確保・育成を目的に農業者を囲んで生徒との意見交換を行いました。

【講師紹介】

株式会社カモスフィールド 農場長 横山 慎一 氏

常陸大宮市内で小松菜やほうれん草の有機栽培

株式会社AOKI FARM 代表取締役社長 青木 良彰 氏

水戸市内で水稲やパン用小麦、納豆用大豆、スイートコーン、長芋、白小豆等を栽培

Positive.Berry.K(ポジティブ ベリー ケー) 代表 諏訪 佳奈子 氏

水戸市内でイチゴ栽培

株式会社Tedy 代表取締役 林 俊秀 氏

水戸市内でパプリカ等の大型耐候性ハウス栽培

JAXA宇宙航空研究開発機構との宇宙日本食に関する意見交換

日時:2023年12月12日(火曜日)午前11時から

場所:関東農政局 茨城県拠点 地方参事官室

関東農政局茨城県拠点では、茨城県産農産物の付加価値向上やブランド化が課題になっていることを踏まえ、JAXAとWEBによる意見交換を行いました。

意見交換では、JAXAの担当者様から宇宙食の現況や宇宙食認証にあたっての基準などを説明していただきました。

当拠点としては、宇宙食認証のハードルは非常に高いですが、茨城県産農産物を使用した宇宙食への可能性等について、関心のある事業者と連携していくこととします。

【JAXA ホームページ リンク】

宇宙飛行士に愛される宇宙日本食と生活用品。その工夫やこめられた想いとは?

https://humans-in-space.jaxa.jp/space-job/specialist/relay-talk/detail/05.html

・認証された宇宙日本食(現在58品) https://humans-in-space.jaxa.jp/life/food-in-space/japanese-food/

・宇宙日本食認証基準、認証プロセス https://humans-in-space.jaxa.jp/biz-lab/med-in-space/healthcare/food/procedure/

・宇宙日本食認証基準 Q&A https://humans-in-space.jaxa.jp/library/item/healthcare/food/spacefood_qa_b.pdf

【宇宙食に関する最近の報道 】

北海道「十勝川西長いも」料理JAXA の宇宙食として認証 | NHK

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231222/k10014295261000.html

「みどり戦略」に関する出前授業

日時:2023年12月8日(金曜日)午後0時30分から

場所:茨城県立真壁高等学校 稲荷原農場(桜川市)

茨城県拠点では、真壁高校 農業・環境緑地科の生徒(1年生)を対象に、「みどり戦略」や職業としての農業の魅力、農業の可能性について、講義やフィールドワークを通して学び、農業への関心を更に高めてもらうため出前授業を開催しました。

出前授業には24名の生徒が参加し、専門家による講義と実習指導を受け、「みどり戦略」と新たな仕組みの「J-クレジット制度(方法論)」など環境に優しく持続可能な農業について学習しました。圃場では、芝燻炭の畑施用を8区画(体積比0%、5%、10%、20%)に分けて、すき込み、パン用小麦(ユメシホウ)の播種をしました。今後、生徒さんは生育状況や収穫量を観察してパン作りにもチャレンジする予定です。

当日は天候に恵まれ、実施することができました。生徒の皆さま、先生の皆さま、講師の方々、大変お疲れ様でした。

出前授業(座学・圃場実習)(PDF : 12,031KB)

茨城県米穀工業協議会「最近の米をめぐる情勢等」の意見交換会

日時:2023年12月6日(水曜日)午後4時から

場所:ホテルレイクビュー水戸(水戸市)

茨城県米穀工業協議会「最近の米をめぐる情勢等」の意見交換会において、石山地方参事官は昨今の国際情勢を踏まえ、食料安全保障の強化、海外依存度の高い麦や大豆等の生産拡大のため、水田の汎用化・畑地化の推進・低コスト生産技術の導入等の推進などの重要性を説明し、今後は米粉の利用拡大や米の輸出促進も重要なファクターになっていくことを強調しました。

また、近々の米価上昇や水田活用の直接支払交付金飼料用米(一般品種)交付単価の段階的な減額(令和6年度~)による主食用米回帰への懸念、かつ、主食用米の需要量が年間10万トン程度減少している最近の実情からも需給バランスの維持が重要となることを説明し、「需要に応じた生産・販売」の実施に向け、生産者段階の計画的な作付転換の推進と関係者における更なる連携を強く要請しました。

第7回茨城県農業経営アドバイザー連絡協議会勉強会への参加

日時:2023年11月20日(月曜日)午後2時から

場所:水戸市民会館4階小ホール

茨城県農業経営アドバイザー連絡協議会(事務局:日本政策金融公庫水戸支店)が主催する「農業経営を支援する専門家と農業者を繋ぐ勉強会」に参加しました。

農業者、専門家、農業経営アドバイザー、関係機関から100名を超える農業関係者が集まり、講演の後、質疑応答が行われ、農業経営アドバイザーの紹介、農業者を支援する専門家から情報提供がありました。

専門家、農業者、関係者等の役割について共有し、連携して農業経営の安定に推進していくことを確認しました。

講師:あぐり×ばんく 土屋 仁志 氏(上級農業経営アドバイザー)

テーマ:元銀行員の上級農業経営アドバイザーが語る「農業者伴走支援」について

~ブランディング・新分野進出・スマート農業・事業継承など~

農・林・水産業経営アドバイザーのご案内(日本政策金融公庫へリンク)

自衛隊茨城地方協力本部長との意見交換

日時:2023年11月17日(金曜日)午前11時から

場所:関東農政局茨城県拠点

自衛隊茨城地方協力本部の貞方本部長と当拠点の石山地方参事官が災害等に関する意見交換を行いました。

特に、今冬季の鳥インフルエンザ発生に備えて連絡体制や発生した際の防疫支援について、茨城県や農政局拠点とも相互協力し連携することを確認しました。

令和5年度鳥インフルエンザに関する情報について(農林水産省へリンク)

ICT給水機を使用した農業学校への意見聴取会

日時:2023年10月25日(水曜日)午前10時30分・午後3時45分から

場所:午前 茨城県立農業大学校(東茨城郡茨城町)・午後 茨城県立水戸農業高等学校(那珂市)

【茨城県立農業大学校(長岡キャンパス)】

【茨城県立水戸農業高等学校】

関東農政局では水路等の農業生産基盤の整備と併せ、地域の教育機関と連携して、就農に係る機運を醸成するために学生及び生徒がICT給水機に触れる機会の提供、ICT給水機を活用したスマート農業(水管理の省力化)に係る実証を進めており、那珂川沿岸農業水利事業所等が主催の意見聴取会に参加しました。

農業を取り巻く環境が、担い手不足や高齢化など厳しいものとなる中、農作業の省力化は重要かつ喫緊の課題であり、学生及び生徒複数名、教職員から、ICT給水機の導入効果や改善要望、感想など活発な発言がありました。

茨城県立農業大学校農業部第3回特別講義の開催

日時:2023年10月18日(水曜日)午後1時から

場所:茨城県立農業大学校2号館223号室(東茨城郡茨城町)

茨城県立農業大学校が農学科・畜産学科・研究科学生を対象に開催した特別講義において、みどりの食料システム戦略・有機農業の取組について理解を深めてもらうため、株式会社カモスフィールドと連携して講義を受け持ちました。

講義には、84名の学生が出席し大学校の課程でカモスフィールドを選んで農業派遣実習を経験した学生からは、同法人を選択した経緯や、有機農業の魅力、農業の可能性など活発な意見がありました。

講義1 みどりの食料システム戦略と有機農業について(茨城県拠点)

講義2 有機農業の普及拡大に向けた茨城県の取り組み

講義3 kamosが考え実践する有機農業

(参考リンク)

茨城県立農業大学校(茨城県農業総合センター農業大学校)(茨城県)

茨城県における有機農業振興~有機農業推進関連事業~(農業いばらき)

ホーム | Kamos | カモス | 茨城県笠間市の農園です(株式会社カモスフィールド)

みどりの食料システム戦略トップページ(農林水産省)

【有機農業関連情報】トップ ~有機農業とは~(農林水産省)

茨城県県北地域の有機農業現地検討会に参加

日時:2023年10月3日(火曜日)午後2時から

場所:常陸太田市里美支所及び現地ほ場(常陸太田市里美地区)

茨城県県北地域の有機農業実践者と有機農業に関心のある農業者等に有機農業の理解の促進と栽培技術の向上に役立てていただくため、茨城県県北農林事務所及び常陸太田市の連携により開催された「有機農業現地検討会」に参加しました。エダマメを中心に約30品目の野菜の有機栽培に取組む農業者の栽培技術の説明や現地ほ場の見学など行い、有機農業についての理解を深めました。

今後、更に持続可能な農業の実現と付加価値を高める有機農業の推進を図ることとしています。

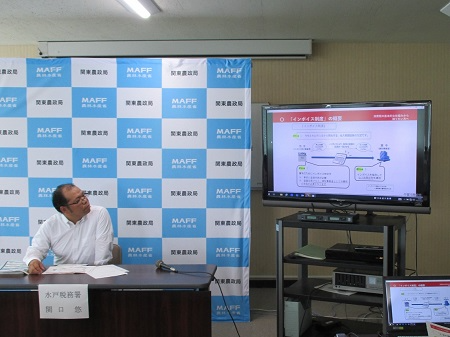

茨城県拠点職員向けインボイス制度に係る説明会

日時:2023年9月28日(木曜日)午前10時30分から

場所:関東農政局茨城県拠点別館3階会議室

令和5年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されることから、関東農政局茨城県拠点では、拠点職員向けのインボイス制度に係る説明会を開催しました。

説明会では、水戸税務署から講師を招きインボイス制度の説明を受けるとともに、質問に回答していただきました。

フジパン本社営業部及び下妻工場営業部との意見交換

日時:2023年9月12日(火曜日)午後1時30分から

場所:関東農政局茨城県拠点別館3階会議室

本年7月から稼働したフジパン下妻工場で、茨城県産米の米粉や農畜産物を使用した地産地消のパン商品の製造・販売を開始した事をうけて、米粉の推進や茨城を食べようのプロジェクトの連携等、意見交換を行いました。

フジパンから、新工場を下妻市に建設した経緯や茨城県産米の米粉を使用した経緯、商品開発等について伺いました。

茨城県拠点から、米・米粉をめぐる状況や需要に応じた麦生産について情報提供を行うとともに、米粉推進や茨城産食材の情報発信に向けて連携することとしました。

(参考リンク)

フジパン下妻工場稼働 月刊ぷらざ茨城県央版 2023年07月号(ぷらざ生活情報誌)

「茨城をたべよう」とは (いばらき食と農のポータルサイト:茨城県)

米をめぐる状況 について(令和5年9月)(農林水産省)

米粉をめぐる状況について(令和5年10月)(農林水産省)

需要に応じた麦生産(令和5年4月)(農林水産省)

フォトレポートギャラリー(関東農政局)

いばらきコープ生活協同組合理事長との意見交換

日時:2023年9月1日(金曜日)午前10時30分から

場所:いばらきコープ生活協同組合(小美玉市)

茨城県拠点は、いばらきコープ生活協同組合を訪問し、食料・農業・農村基本法の動向やみどりの食料システム戦略、有機農業・有機農産物等の拡大に向けて意見交換を行いました。

これからも「持続可能なくらしの実現」のために、生産者、食品事業者、機械・資材メーカー、消費者等と連携して取り組みを進めていきます。

国産ドローンデモ・体験会

日時:2023年8月25日(金曜日)午後1時から

場所:田中電機グランド(埼玉県さいたま市)

スマート農業を体験するため、株式会社ACSL主催の国産ドローンデモ・体験会(以下「体験会」という。)に参加しました。

体験会には約30名が参加し、主催者から国産のドローン「蒼天(SOUTEN)」及び「PF2」の説明やデモフライト、体験会の参加者によるドローンの操縦体験が行われました。

農作業の省力・軽労化に向けたスマート農業の推進にとても貴重な体験となりました。

主催:株式会社ACSL

食用ほおずき

場所:茨城県高萩市

茨城県北東部の高萩市は、海・山・川に囲まれた自然が豊かな地域です。山間部で栽培する「食用ほおずき」の収穫が最盛期を迎えています。

ベリー系の果実に似た濃厚な甘酸っぱさ、グァバのような南国系のフルーツに似たやさしい香りが特長です。生食はもちろん、スイーツやジャムの原料としても注目されています。

ほおずきは観賞用と思っていた方、是非一度ご賞味ください。

お得な情報!

茨城をたべよう 食と農のポータルサイト (フルーツほおずき)

ICT給水機展示会

日時:2023年8月10日(木曜日)午前10時・午後2時から

場所:午前の部 水戸農業高等学校水田ほ場(開水路形式)、午後の部 県立農業大学校水田ほ場(パイプライン形式)

農業を取り巻く環境が、担い手不足や高齢化など厳しいものとなる中、農作業の省力化は重要かつ喫緊の課題となっています。

今般、関東農政局では水路等の農業生産基盤の整備と併せ、地域の教育機関と連携し、ICT給水機を活用したスマート農業(水管理の省力化)に係る実証を進めており、那珂川沿岸農業水利事業所等が主催の展示会に参加しました。

展示会には農業者、関係機関など70名程度が参加し、(株)関東甲信クボタより、ほ場水管理システムWATARASを用いた自動化及びデジタル化の説明があり、開水路形式・パイプライン形式操作の実演、営農・サービス支援システムKSASの紹介及びトラクタ用アーム式草刈機の実演などが行われました。

主催:関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所、茨城県立農業大学校・茨城県立水戸農業高等学校

協力:株式会社 関東甲信クボタ

「みどり戦略」に関する出前授業

日時:2023年8月1日(火曜日)午前9時30分から

場所:茨城県立水戸農業高等学校

茨城県拠点では、水戸農業高校 農業科の生徒(2年生)を対象に、「みどり戦略」の説明や、職業として農業の魅力、農業の可能性についての講義やフィールドワークを通して学び、農業への関心を更に高めてもらうため、出前授業を開催しました。

出前授業には29名の生徒が参加し、専門家による講義と実習指導を受け、「みどり戦略」と新たな仕組みの「J-クレジット制度(方法論)」など環境に優しく持続可能な農業について学びました。圃場では、もみ殻燻炭の畑施用を8区画(濃度0%、5%、10%、20%)に分けて、すき込み実習を行いました。今後、生徒は圃場に常陸秋そばの種を蒔き、生育状況や収穫量を観察していく予定です。

当日は天候が心配されましたが、無事に実施することができました。生徒の皆さま、先生の皆さま、お疲れさまでした。

「心に響いた担任 池田先生の言葉(抜粋)」

100年先、300年先、1000年先まで炭は土の中に固定されます。君たちの子供や孫たちが困らないために僕たちは今日、凄く良いことを一つやりました。この価値観をちゃんと共有していつまでも幸せな地球、素敵な地球にするために僕たち一人一人が努力していかなければなりません。…。

(参考)

北総クルベジファーマーズの紹介(PDF : 3,043KB)

農林水産分野のJ-クレジット制度(農林水産省へリンク)

いばらきオーガニック推進ネットワーク 令和5年度第1回意見交換会

日時:2023年7月26日(水曜日)午後1時30分から

場所:茨城県農業総合センター 2階大研修室

茨城県主催の「いばらきオーガニック推進ネットワーク 令和5年度第1回意見交換会」にオブザーバーとして出席し、農業基本法見直しの動向、みどり戦略の取組を紹介しました。

茨城県より有機農業関連施策等について、委員より各分野における有機農業に係る動きについて説明があり、その後活発な意見交換が行われました。

茨城県では「いばらきオーガニック推進ネットワーク」を設置して、有機農産物の生産方法や販路、価格、需要などに関する情報交換を行い、相互理解促進の場を形成し、需要と生産を増加させるために、関係機関と連携しながら有機農業の取組を拡大しているところです。

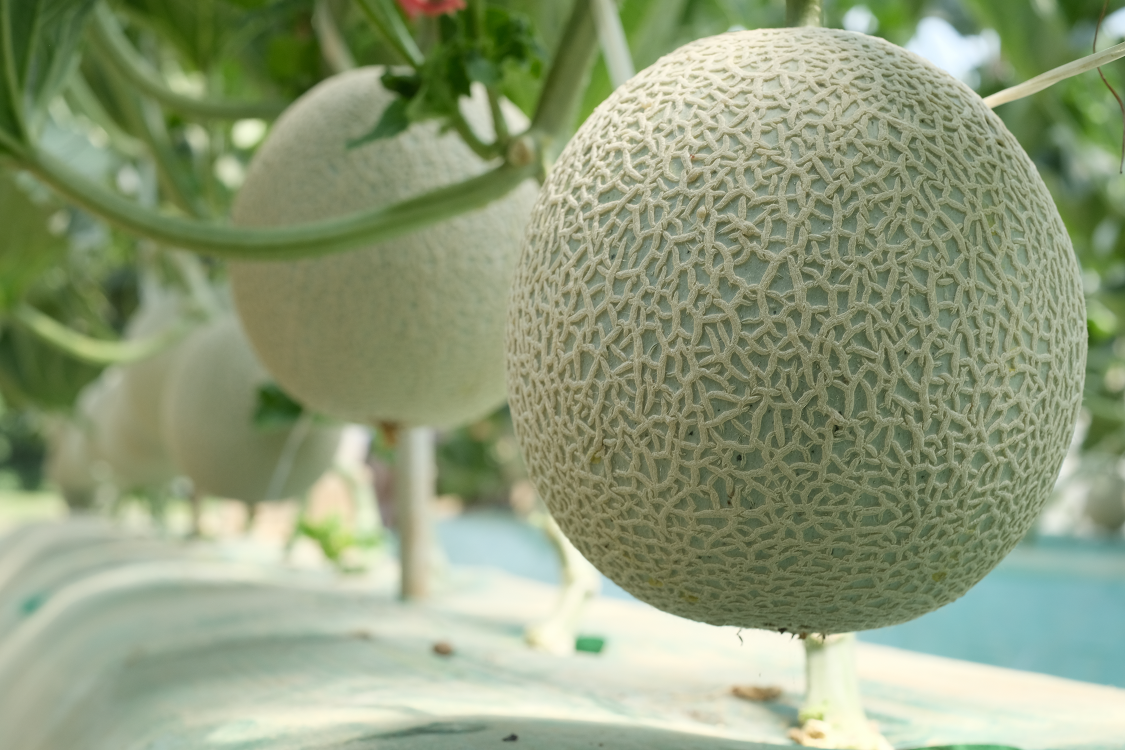

激アツ!!いばらきメロン「ハッピー・メロン・シーズン」

場所:茨城県鉾田市

茨城県は24年連続生産量日本一のメロンの大産地。7月に入りメロンの生産量日本一を誇る茨城県鉾田市では、高級品種「アールスメロン」の出荷が始まりました。青肉で、滑らかな食感と上品な甘さが特徴で、糖度も高く、食味も最高のメロン。

毎年メロンのシーズン(4月~10月)になると、県内外から多くの買い物客が訪れ、直売所には開店前から行列ができるほどの賑わいです。

メロン産地では豊富な種類のメロンが栽培されており、その時期の旬のメロンを味わえます。

(参考)

「令和3年市町村別農業産出額(推計)データベース(詳細品目別:メロン)」

農林水産省大臣官房統計部(令和5年3月24日掲載)より

県内1位(全国1位)鉾田市

県内2位(全国7位)八千代町

県内3位(全国15位)茨城町

県内4位(全国27位)小美玉市

県内5位(全国40位)下妻市

茨城県食糧集荷協同組合通常総会

日時:2023年5月24日(水曜日)午前10時30分から

場所:ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸(水戸市)

茨城県食糧集荷協同組合の通常総会において、石山地方参事官は食料自給率向上・食料安全保障・担い手・基盤整備等の農業政策の重要性について説明し、現在の世界情勢が不安定な状況下のなか関係機関との連携維持を強調しました。

また、茨城県の農業産出額は、北海道、鹿児島に次ぐ全国3位で首都圏への重要な食料供給基地であり、茨城県産米の産出額も、新潟、北海道、東北米どころに次ぐ全国6位の穀倉地域において、日本の人口減少による毎年10万トンのコメの需要量が減少している状況から「需要に応じた生産」への理解を求め、生産者サイドへの作付け転換を計画的に進める必要性を説明しました。

令和4年度農や里山のいとなみと鉄道・路線バス フォトコンテスト「審査委員長賞」の授与式

日時:2023年4月27日(木曜日)午後1時30分から

場所:関東農政局茨城県拠点地方参事官室

関東農政局が開催した「令和4年度農や里山のいとなみと鉄道・路線バス フォトコンテスト(応募総数130点)」において、茨城県稲敷郡阿見町の宮木尚男(みやきひさお(写真右))氏の作品「晩秋の田園を行く」が入賞6作品中の「審査委員長賞」を受賞し、石山地方参事官から賞状及び記念品を授与しました。

作品名:「晩秋の田園を行く」

撮影時期:2022年11月

撮影場所:茨城県石岡市

鉄道会社:石岡・やさと観光 周遊路線バス

区間:常陸風土記の丘~いばらぎフラワーパーク

撮影者PRポイント:この路線バスは石岡駅~フラワーパーク間路線周辺の観光地を経由する新しい運行形態のバスで、区間バス運賃のほか、一日フリーパスで各停自由に乗降できるため、観光客はもちろん地元の方にも利用され、地域の活性化に役立てられています。

農や里山のいとなみと鉄道・路線バス フォトコンテストのページへはこちら

茨城オーガニックOrganic野菜フェアの開催

日時:2023年4月26日(水曜日)

場所:(株)カスミBLΛNDE研究学園店(つくば市)

(株)カスミBLΛNDE研究学園店、BLΛNDEつくば並木店では、4月21日(金曜日)~27日(木曜日)の期間、有機農産物の魅力をお客さまに伝えるため「茨城オーガニックOrganic野菜フェア」を開催し、地元の品やこだわりの品を揃え、有機農産物の特設コーナーを設けて旬の野菜(レタス、小松菜、ほうれん草、ちんげん菜、かぶ等)を数多く販売しています。

有機農産物の商品の前で立ち止まるお客さまも見受けられ、特に高齢者や子育て世代に人気があるとのことです。

(チラシ)茨城オーガニックOrganic野菜フェア(PDF : 939KB)

茨城県JA女性組織協議会役員会でのみどり戦略に関する意見交換

日時:2023年3月14日(火曜日)午前10時50分から

場所:茨城県JA会館4階第1会議室(水戸市)

関東農政局では、みどりの食料システム戦略の取組について消費者への理解を深めるため、茨城県JA女性組織協議会役員会に出席して、本戦略の取組、食料・農業・農村基本法の検証・見直しについて説明し、意見交換を行いました。

役員会には県JA女性組織協議会から10JA女性組織の代表計11名の方々に出席頂き、同協議会の吉村会長をはじめ、出席者からご発言があり、みどり戦略の取組について議論しました。

茨城県消費者団体連絡会幹事会でのみどり戦略に関する意見交換

日時:2023年2月16日(木曜日)午後2時から

場所:茨城県水戸生涯学習センター大講座室(三の丸庁舎)

関東農政局では、みどりの食料システム戦略の取組について消費者への理解を深めるため、茨城県消費者団体連絡会幹事会に出席して、本戦略の取組、食料・農業・農村基本法の検証・見直しについて説明し、意見交換を行いました。

幹事会には県消費者団体連絡会から8団体計16名の方々に参加頂き、同連絡会の藤原会長から冒頭のご挨拶で「私たちが食の安全のために行う地産地消、食育、地球環境の保全といった活動は、みどりの食料システム戦略の基本理念と共通するものがある。しっかり意見交換したい。」とのご発言があり、みどり戦略の取組について活発に議論しました。

JA常陸奥久慈枝物部会【ひと足早く春をお届け『奥久慈の花桃』】

日時:2023年2月8日(水曜日)午後1時30分から

場所:JA常陸奥久慈枝物部会枝物促成施設(常陸大宮市)

JA常陸「奥久慈枝物部会」は、農家の高齢化、耕作放棄地・遊休農地の問題を解消するため取組むとともに、中山間地域に新たな農業分野として「枝物」の産地を目指し、現在約140名の部会員が花桃を中心に250品目の枝物を生産出荷しています。

2月上旬から花桃の出荷が最盛期を迎えており、ひと足早く可愛らしい春を全国に届けています。

茨城県立農業大学校(園芸部)の学生との意見交換

日時:2023年1月31日(火曜日)午後2時40分から

場所:茨城県立農業大学校岩井キャンパス(坂東市)

茨城県立農業大学校園芸部の学生を対象に、みどりの食料システム戦略・農業農村整備事業の取組について理解を深めてもらうため、那珂川沿岸農業水利事業所・茨城中部農地整備事業所と共催で意見交換を行いました。

当日は、20名の学生が参加し、「みどりの食料システム戦略」「農業水利事業」「農地整備事業」について説明しました。学生からは「2050年までに、耕地面積に占める有機農業の取組面積を25%(100万ha)までに拡大する考え方は何か。」、「化学肥料等が高騰しているが、就農した際に生産資材の高騰が農業経営にも影響があるので、補助金など支援はあるのか。」、「新規就農や作物転換など、初期投資が必要であり資金力がネックとなる。支援する施策があるのか。」、「有機農業に関心があり、まだ品目は決めていないが将来取り組みたい。」、「地方創生(地域の活性化)によって、農業に興味を持つ人を増やすためにはどうしたらよいか。」「農業大学校に通っていても異業種への就職もある。農業大学校で勉強しても農業に興味を持てない方もいる。」など活発な意見がありました。

BUZZMAFFの取材(その裏側をちょっと見せちゃいます)

日時:2023年1月18日(水曜日)午前10時から

場所:茨城県立真壁高等学校稲荷原農場(桜川市)

関東農政局では、茨城県立真壁高等学校を訪問し、農産物の国際認証規格「GLOBALG.A.P.(農業生産工程管理)」の認証を取得した農場で生徒が栽培し、2月に台湾へ輸出予定である生徒自らが商品名を考えたイチゴの「桜苺(おうか)」について取材し、生徒の皆さんとRAP(ラップ)でGAP(ギャップ)しちゃいました。

真壁高校は、2021年の東京オリンピック・パラリンピックの開催、2025年の日本国際博覧会である大阪・関西万博の開催により、日本は世界から今まで以上に注目され、世界各地から多くの外国人の訪日が見込まれるほか、茨城県農産物の輸出実績の拡大を背景に、農業の技術力と農産物の質の高さを世界に発信する機会と捉えて、国際基準であるGLOBALG.A.P.の認証を取得し、国際水準に適した高品質で安全を担保した生産物を提供することで、国際社会における日本農業の位置付けを確立するプロジェクトを始めました。

(RAPでGAP)

oh yeah…「未来につながる持続可能な農業、未来につながる持続可能な農業、

農業でSDGsに貢献、農業でSDGsに貢献、GAP/GAP/GAP/GAP/GAP/GAP/GAP」…oh yeah

生徒の皆さま、先生の皆さま、お疲れさまでした。ありがとうございました。

関東農政局BUZZMAFFページ

BUZZMAFF「ホップ・ステップ・GAP!de GOOD!」へリンク

各年別リンク

2022年フォトレポートギャラリー2021年フォトレポートギャラリー

2020年フォトレポートギャラリー