フォトレポート(広島県)令和7年度

広島県拠点が携わった農林水産施策(会議、イベント等)や農山漁村の風景などを紹介しています。

11月

サラリーマンから転身、ベビーリーフを全国に展開

- 撮影場所:広島県北広島町

- 撮影日:令和7年11月28日

山田誠さんは、会社員としての年月を経て、故郷で農業に向き合うことが自分の道だと確信するようになり、豊かな自然を生かして新たな価値を創りたいとの思いから24歳で退職。北広島町で農業を始めました。

最初はチンゲンサイの栽培から着手し、生産がある程度軌道に乗った頃、たまたま農園を訪れたシェフからベビーリーフ生産の依頼を受けたことをきっかけに、独学で試行錯誤を重ねながらベビーリーフの栽培に取り組み始めます。

山田さんのベビーリーフの大きな特徴は、水耕が主流のなかで土耕栽培にこだわっていること、そして農薬や化学肥料を使わず、郷土由来の資源だけで育てていることにあります。平成の名水百選「よみがえりの水」が湧く山の麓で、落ち葉ときのこ菌床を発酵させた自家製堆肥のみを用いて栽培を行っています。

2019年には株式会社「やまのまんなかだ」を立ち上げました。

その後、味の良さが評判を呼び、地元広島に加え、関東・関西にも直売が広がりました。現在はハウス30棟、栽培面積74アール、スタッフ5名の体制で、ベビーリーフ類の生産と販売を行っています。

山田さんは今年度から広島県農業経営者クラブの代表に就任し、県内農業の発展に向け、若手農家が集う場づくりや活動のさらなる充実が期待されています。

半自給自足を目指し江田島へ移住、ジビエも!

- 撮影場所:広島県江田島市

- 撮影日:令和7年11月26日

吉岡孝浩・明子さんご夫妻は、2015年に広島市から瀬戸内海にある江田島に移住しました。

孝浩さんは、造園業を行うかたわら、明子さんとともに無農薬で野菜や米を栽培しニワトリを飼いイノシシを捕獲し、念願の半自給自足の生活を始めました。友人たちに自家製野菜などを食べてもらったところ、「体にやさしく、おいしい」と評判になり、2016年に気楽に立ち寄ってほしいという気持ちを込めて野菜販売店「おきらくや」開業しました。

2018年には食肉処理業の許可を取得し、イノシシ肉の加工に取り組み、「おきらくや」店舗、市内外のスーパーマーケットやイベントで販売しています。

孝浩さんは、明子さんが作ったイノシシ皮の財布を手に「ジビエ肉を学校給食へ提供したい。行政機関や関係事業者と連携し、イノシシの皮や毛の製品化に取り組みたい。そうやって、いただいた命をあますことなく活用したい」と将来の目標を力強く話して下さいました。

また、吉岡さんご夫妻は、「お天道様とにらっめこの栽培、雑草との闘い、収穫の喜び」など農業の楽しさとやりがいを伝えるため、江田島への体験民泊で訪れる学生や地域の親子にも、江田島の自然と共に農業体験できる場も提供しています。

FOOD SHIFTセレクションで優秀賞受賞 児玉醬油

- 撮影場所:広島県三次市

- 撮影日:令和7年11月26日

中国四国農政局広島県拠点は、11月26日(水曜日)、三次市の有限会社児玉醤油を訪問し代表取締役「児玉 敏宏」氏と意見交換を行いました。

同社は明治23年創業、今年で135年になります。この度、同社製造の「丸大豆とお米でつくったしょうゆ(グルテンフリー)」がニッポンフードシフトにおけるFOOD SHIFTセレクションで『優秀賞』を受賞しました。この商品は、お米を原料にした醤油開発を目指し、原料の大豆、お米とも広島県産にこだわったグルテンフリーのお醤油です。

児玉代表からは「原料の高騰により広島県産の大豆やお米の調達に苦慮することもあるが、地域の特徴を生かした商品開発で地元を盛り上げながら、大手メーカーとは違った特色のある醤油を作っていきたい。将来的には輸出も考えたい。」とお話がありました。

また「このお醤油はお餅と相性が良いので、お餅にかけて食べて欲しい」とPRされていました。

【関連URL】<NIPPON FOOD SHIFT(ニッポンフードシフト)FOOD SHIFTセレクション>(外部リンク)

https://nippon-food-shift.maff.go.jp/2025/aw_selection_award.html

<有限会社 児玉醤油>(外部リンク)https://marutama7.com/

中国地区矯正展において農福連携を推進

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年11月22日,23日

中国四国農政局広島県拠点は、広島刑務所において開催された第48回中国地区矯正展(11月22日・23日)のノウフクマルシェに参加し、のぼり、パネル、クリアファイル、パンフレットで当省の農福連携の取組などの施策を紹介しました。

当日は晴天にも恵まれ、多くの来場者でにぎわっていました。

来場者からは、「毎年のように矯正展を楽しみに来ている。」「葉付きのだいこんなど新鮮な野菜が手に入るのでうれしい。」「農福連携の取組が広がってほしい。」との声が聞かれました。

これからも中国四国農政局広島県拠点は、法務省中国矯正管区などの関係機関と連携し農福連携の推進を図ってまいります。

【関連URL】〈農林水産省ホームページ〉![]() https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/

休耕田を利用した循環型の飲食店を目指して

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年11月14日

中国四国農政局広島県拠点は、11月14日(金曜日)、広島市安佐北区のハレルヤピザを訪問し店長の霜下信二氏と意見交換を行いました。

同氏は、令和2年に同店を開業しましたが、原料を自家生産したいとの思いで翌年から安佐町飯室の休耕田を借りて小麦の生産を開始し、安佐北区で小麦を生産する農業者グループ「アサーズ」の代表も務めています。お店で提供するピザは、自家栽培の小麦や庭先で育てたバジルなどを原材料として使用し、北広島町や東広島市の間伐材を薪として石窯で焼いています。

近隣の中学校生徒との麦踏み、麦刈り、お菓子づくり、販売などの体験イベントや、商工会青年部と地元企業と協力して商品化した「飯室産大麦ビール」をお歳暮ギフト限定で販売するなど、地域と連携した取組を展開しています。

自分で育てた小麦でピザを作りたいという思いが実りましたが、今後は100%自家栽培の小麦でピザを作りたいと意気込みを話されていました。

https://new2025.hiroshima-ouen.com/3241

広島大学生協公務員講座受講生への業務説明

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和7年11月5日

令和7年11月5日(水曜日)、中国四国農政局は広島大学生活協同組合が実施する公務員講座を受講する学生14名に対し、「農林水産業の課題・農林水産省の政策&農林水産省のご紹介」と題して、お米をめぐる状況、農林水産業の課題、「食料・農業・農村基本法」見直しの内容やみどりの食料システム戦略、農林水産省の組織についてなどを説明しました。

また、総務課若手職員からは、農林水産省への志望動機やこれまで経験した職務内容、採用後の研修制度などの説明を行いました。 学生からは、「一般職事務系でも現場に赴く機会はあるのか、どれくらいの頻度でどのような現場を見ることができるのか」「研修の機会は多いか」など、様々な質問が寄せられました。

また、今回参加できなかった講座受講者向けに、後日視聴できるようにビデオ録画も行われました。

今回の説明会で、農林水産省の施策や業務について理解してもらえる良い機会となりました。

10月

第35回グリーンリズム収穫感謝祭

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和7年10月26日

10月26日(日曜日)、庄原市東城町粟田で「粟田川流域農地・水・環境を守る会第35回グリーンツーリズム収穫感謝祭」が開催されました。広島県内、県外から約130名の消費者や地元生産者等が参加し、稲刈り、さつまいも収穫、まき割り、枝豆収穫体験などの食育体験を楽しみました。

代表の藤本聡さんは、たい肥施用による循環型農業、アイガモ、アイガモロボによる環境負荷低減に配慮した米作りを行っており、温室効果ガス削減や生物多様性への取組を消費者へ伝えられていました。

昼食時には「最近のお米の価格」「環境に配慮した農業」などのお話があり、消費者の方々は熱心に聞かれていました。

農業体験に参加した小学生は、「稲刈りとさつまいもの収穫は大変だったけど楽しかった」、「枝豆を持って帰り家族で一緒に食べたい」と言われていました。

持続可能な農業を続けるためには、生産者の取組を消費者の方々に理解してもらうことも大切だと感じた1日でした。

【関連URL】株式会社藤本農園 https://www.aigamoya.net/(外部リンク)

広島土砂災害からの復興の酒、若者グループが稲刈り

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年10月19日

中国四国農政局広島県拠点は、10月19日(日曜日)に広島市安佐北区大林町桧山地区で開催された、稲刈りに参加しました。

11年前に土砂災害があった広島市の中山間地域で若者や地元団体がお米を栽培し、復興支援のお酒にしています。このイベントを主催された「ふるさと楽舎」馬場田代表は7年前から、休耕地を再生しながらお米を作られています。主力は学生ボランティア、地元支援者などで、この日も、広島大学、広島修道大学OBなど約30人が参加しました。

広島大学生物生産学部の学生は、初めてコンバインを運転し、お米作りが大変だと感じましたと楽しそうに話をされていたのが印象的でした。

この日、収穫されたお米は、旭凰酒造(広島市安佐北区)で醸造されます。お米作りを通して地域のつながりを深め、千年先まで集落が続くことを願う、そのお酒の名前を「大林千年」と名付けられています。

【関連URL】<一般社団法人 ふるさと楽舎>(外部リンク)

https://www.furusatogakusya.jp/company/

建設業者 ジビエ産業参入!~捕獲・食肉処理・販売を担う~

- 撮影場所:広島県府中市

- 撮影日:令和7年10月14日

梶田建設株式会社は、広島県府中市上下町で、土木・石工・管工事を本業としていますが、有害鳥獣の活用と食肉高騰によりジビエ肉との価格差縮小を商機と捉え、令和5年12月に店舗を兼ねた食肉処理施設を建設し「猟師の店 峰屋」を開業しました。

梶田峰生社長は、わなと猟銃の免許を取得しており、有害鳥獣の駆除に取り組む猟友会の隊長でもあります。妻の恵さんサポートのもと捕獲したイノシシやシカを、食肉処理施設で処理し、インターネットと店頭により通年販売をしています。

他にも、ブドウ栽培、自ら漁で捕ったアユを店頭やインターネット、イベントを通じて販売しています。

梶田社長は、「建設業にとどまらず、処理技術を磨き販路を開拓し、ジビエの販売を軌道に乗せたい。ふどうとアユの販売も含めて多面的な経営を息長く続けていきたい。」と力強く話して下さいました。

赤と黄色の共演!サルビアとセイタカアワダチソウ

- 撮影場所:広島県三次市

- 撮影日:令和7年10月14日

10月は、サルビアとセイタカアワダチソウの花が同時に咲いており、どちらも秋の風景を彩る色鮮やかな花です。

セイタカアワダチソウは、旺盛な繁殖力で野山や空き地に自然発生的に広がり、花粉症を引き起こすと思われがちですが、実は、花粉が飛びにくく花粉症とは無関係という説が有力だとか。また、ポリフェノールやサポニンなど有用な成分を含有しており薬草として活用も期待できます。

公園などでよく見かけるサルビアは、ブラジルが原産地で花言葉は「燃える思い」「家族愛」と、明るく情熱的なイメージがあります。 第75回広島県高等学校駅伝競走大会のコースには、数キロメートルに及ぶサルビアロードがあり、11月2日の開催に合わせて見ごろを迎えようとしています。

県立広島大学への施策説明

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和7年10月10日

令和7年10月10日(金曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、県立広島大学において、生物資源科学部1年生約130人に対し「農林水産業の課題・農林水産省の政策&農林水産省のご紹介」と題して講義を行いました。

講義では、関地方参事官から農林水産業の課題、農林水産省の政策、食料・農業・農村基本法、みどりの食料システム戦略、お米をめぐる状況、農林水産省の組織について、説明を行いました。

学生からは、「平成の米騒動や最近の米価高騰の原因がとても分かりやすかった」「高齢化により人手不足が課題。スマート農業の推進は大切だと感じた」などの意見や、「将来、農業を職業としても大丈夫なのか」と真剣な質問が寄せられました。

「農とくらす、わたし」びんご農業女子会マルシェ開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年10月4日

広島県の備後地域を中心に農に携わる女性や農に興味のある女性の集まりである「びんご農業女子会」は10月4日、広島市西区の大型商業施設で本年度二回目のイベントを開催しました。

当日は、空芯菜やタイナスなどのアジア野菜・カボスなどかんきつ類や新米の販売、出荷規格に合致しないみかんは廃棄される事を説明し、そのみかんを使ったジュース作りのワークショップを行ったり、広島県拠点も参加して農業に関する相談コーナーも設置されました。

また、びんご農業女子会メンバーによる農業に関するトークライブのWeb配信も行われ、農産物の販売のみでなく、農業に関する情報発信の場となりました。

農産物の販売では、来場者と珍しいアジア野菜の料理方法についての会話が盛り上がっていました。

9月

2025ジビエ料理に挑戦(広島文教大学)

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年9月4日、25日

中国四国農政局広島県拠点は、9月4日、25日(木曜日)に広島文教大学食品加工実習室で開催された、ジビエ試作・試食会に参加しました。

ジビエレシピを検討し、試作された人間栄養学科の学生は、管理栄養士としての高度な専門知識や技能だけでなく地元食材のPRやシカ肉を活用することで生命の尊厳への認識も学ばれています。

今回試作したジビエ料理は、8月に学生アイデアから考案された候補レシピ6品の中から「シカ肉と水菜のチヂミ」「チャプチェ風しか肉焼きそば」の2品に決定しました。

当日は、「白木ジビエセンター」代表 中矢氏から提供された、しか肉及び地元食材(水菜、長ネギ、しいたけなど)を利用し、幅広い年齢層に好まれる料理を試作しました。学生からは、見た目も良く美味しくできたので是非、イベントで販売するので食べに来てほしいと言われていました。

今後は、「ひろしまフードフェスティバル2025」(10月26日(日曜日)出展)、「文教祭(大学祭)」(11月2日(日曜日)出展)で販売されますので是非、会場でご賞味下さい。

【関連URL】

<広島文教大学ホームページ>(外部リンク)

https://www.h-bunkyo.ac.jp/university/

今年も「みえるらべる」始めました(庄原実業高等学校)

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和7年9月17日

広島県立庄原実業高等学校は昨年に引き続き日本なしとブドウの「みえるらべる」登録を行いました。

「みえるらべる」は、栽培情報から生産時の温室効果ガス排出量を算出し、慣行栽培との排出量削減率を星の数で表すもので、同校では日本なしとブドウで削減率20%以上の三ツ星を獲得しています。

当日、日本なしの選別・包装・販売を行った生徒達は、昨年「みえるらべる」登録初挑戦にも取り組んでおり、高校最後の年となる今年も「みえるらべる」登録に携わり、「みえるらべる」シールを張り付けた日本なしとブドウの販売を行っています。

中国四国農政局広島県拠点でも「みえるらべる」を多くの消費者の方々に知ってもらうために生徒にもご協力いただき、同校の日本なしの販売に合わせ購入者に「みえるらべる」を説明し、農業における地球温暖化防止の取り組みをアピールしました。

同校での日本なし、ブドウの収穫・販売は11月頃まで行われます。

【関連URL】

農産物の環境負荷低減の取組の「見える化」

https://www.maff.go.jp/chushi/seisan/kankyo/mieruka/mieruka.html

広島県立庄原実業高等学校(外部リンク)

https://www.shobara-h.hiroshima-c.ed.jp/posts/post537.html

地域で受け継がれてきた祇園坊柿

- 撮影場所:広島県安芸太田町

- 撮影日:令和7年9月4日

中国四国農政局広島県拠点は、9月4日(木曜日)、安芸太田町の農事組合法人あきおおた元気村を訪ね意見交換を行いました。

農事組合法人あきおおた元気村は、安芸太田町の特産品である「祇園坊柿」のブランド化に取り組んでおり、生柿から渋抜きを行ったあおし柿や干し柿のほか、6次産業産品を開発・販売し、地域活性化に貢献しています。

種無しの渋柿である祇園坊柿は、あおし柿のさっぱりした上品な甘さ、また干し柿の濃厚な甘さで人気を誇っており、近年では羊羹や饅頭などの加工品も好評です。一方、生産現場では熊による食害や高齢化・人手不足の現状があり、加工などは近隣の方々と協力して行うと話されていました。

昨年は4月の遅霜により甚大な被害を受けましたが、今年は天候にも恵まれ上々の出来で、10月中旬から収穫が始まります。

あきおおた元気村の方々は地域の伝統と風景を保つため、祇園坊柿を守っています。

【関連URL】祇園坊柿(干し柿)あきおおたから(外部リンク)

https://cs-akiota.or.jp/special/gionbou001/

株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリーと意見交換

- 撮影場所:広島県廿日市市

- 撮影日:令和7年9月2日

新たな食料・農業・農村基本計画では農林水産物・食品の輸出促進を目標に掲げています。

令和7年9月2日(火曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリーと意見交換を行いました。

同社は、南に瀬戸内海、北には中国山地がそびえる廿日市市桜尾に1918年に創業。JA尾道市と連携し広島県産大麦を使用したウイスキーを製造するなど地元産にこだわった経営を行っています。

近年のジャパニーズウイスキーに代表される日本酒類の海外での高評価を背景に、2014年から本格的に輸出事業に取り組み、現在ではフランスなど世界40か国以上へ輸出しています。

また、蒸留所の英語版ガイドツアーを開始し多くの訪日外国人にも対応したり、2024年には原材料に有機農産物を用いる等により有機JAS認証を取得しました。

意見交換では、気軽に手に取りやすい価格帯のジャパニーズウイスキーの発売、広島県廿日市市吉和に工場見学やテイスティングが楽しめる新蒸留所『SAKURAO DISTILLERY FOREST SITE』を計画しているなど今後の展望を話されました。

【関連URL】

株式会社サクラオブルワリーアンドディスティラリー(外部リンク)

https://www.sakuraobd.co.jp/

GFP(農林水産省が推進する日本の農林水産物・食品の輸出プロジェクト)(外部リンク)

https://www.gfp1.maff.go.jp/

8月

おやこサマーフェス(安田女子大学)に参加

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年8月30日、31日

中国四国農政局(消費・生活課及び広島県拠点)は、8月30日(土曜日)、31日(日曜日)に安田女子大学で開催された、おやこサマーフェスに参加しました。

おやこサマーフェスでは、教育学部の学生たちが企画・運営する、子どもとおうちの方が一緒に参加できる体験型イベントとして、子どもたちの「やってみたい!」を引き出す多彩なプログラムが盛りだくさん用意されていました。

中国四国農政局は、JA全農ひろしまと協力し、「おいしい広島コーナー」を開催し、食育イベント(食品ロス量の計量ゲーム、ストラックアウトなど)、マルシェ(県内野菜の販売、県内産みかんジュース、八朔ジュースの試飲&販売)、小松菜種うえ体験を行いました。

来場者数は30日が約2千名、31日が約3千名と想定を上回る結果となり、子どもたちの笑顔が絶えない両日となりました。

【関連URL】

<安田女子大学ホームページ>(外部リンク)

ぼにばな縁日会(比和町三河内(みつがいち)の棚田)

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和7年8月24日

中国四国農政局広島県拠点は、8月24日(日曜日)、庄原市政施行20周年記念事業「ぼにばな縁日会」(庄原市比和町三河内地域自治会主催)に参加しました。

当日は、市内外から100人以上が訪れ、お盆のころに咲くヒゴタイやオミナエシを鑑賞したり、三河内刀踊り扇踊り、広島県立庄原実業高校による吹奏楽の演奏や広島県立西城紫水高校による神楽を楽しみました。

広島県拠点は、比和三河内の棚田、三河内棚田テラス、せとうち古民家ステイズHiroshima 長者屋などのパネル展示や、野菜重量あてクイズを行いました。

庄原市比和自治振興区の「三河内の棚田」は、棚田地域の振興に関する取組を積極的に行ったことが評価され、令和4年に「つなぐ棚田遺産」として国から認定を受けました。

皆さんも一度、三河内の棚田を訪れてみませんか。

【関連URL】

<農林水産省ホームページ:つなぐ棚田遺産~~ふるさとの誇りを未来へ~>

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/nintei.html

安田女子大学オープンキャンパスでの施策紹介

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年8月23日、24日

令和7年8月23、24日、広島県拠点は、安田女子大学(広島市安佐南区)で開催されたオープンキャンパスへ参加しブース展示を行いました。

この取組は、令和6年7月に締結した安田女子大学と中国四国農政局の包括的連携協定による取組の一つです。 広島県拠点からは、「みどりの食料システム、見える化の取組」「ニッポンフードシフト」について、パネル展示、動画放映、チラシ配布などを行いました。

2日間で延べ約3,700名の来場者があり、拠点ブース来場者からは、「備蓄米の販売状況」「環境負荷低減の取組」について質問や意見がありました。

事業継承研修会に参加

- 撮影場所:広島県安芸高田市

- 撮影日:令和7年8月19日

安芸高田地域法人協議会及び安芸高田地区稲作経営者協議会は、会員共通の課題について毎年研修を行っています。

本年は、会員法人・農業者の世代交代時期が迫り、後継者確保が喫緊の課題であることから、事業承継にかかる研修会をJAひろしま広島北部地域吉田支店で開催しました。

研修会には会員など13名が参加し、広島県事業承継・引継ぎ支援センター広島事務所から中小企業の事業承継実態や成功事例紹介、中国四国農政局広島県拠点から農林水産省の経営継承関係予算について情報提供を行いました。

参加者からは、子供が就農したこともあり、今回の研修をきっかけに事業継承を考えていきたいとの声がありました。

飼料用稲の収穫にかかる研修会に参加

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和7年8月8日

令和7年8月8日、桜花の郷ラフォーレ庄原において飼料用稲(WCS)刈取り作業にかかる研修会が開催されました。

昨年度、機械があるのに人手が足りず、WCSの刈取りが遅れたことを踏まえ、広島県酪農業協同組合(広酪)が、関係者を集め機械作業ができる者の増員及び刈取り適期に効率的な作業実践を目的として開催したものです。

今回の研修会では、WCS刈取り作業のポイントやコンバインを安全に作業するための留意点などの座学があり、その後、広酪庄原倉庫に移動し、WCS収穫機やラップマシンの操作実演が行われました。

参加者からは、刃の位置など気を付ける箇所の確認やラッピングやコンバイン動作について実際に機械に触って質問するなど大変有意義な研修会となりました。

「ジビエから考えるSDGs」広島工業大学

- 撮影場所:広島県北広島町

- 撮影日:令和7年8月8日

中国四国農政局広島県拠点は、8月8日(金曜日)に北広島町で開催された、広島工業大学SDGs推進センター主催、北広島町後援の「ジビエから考えるSDGs」に参加しました。

上記では、北広島町の鳥獣害対策やジビエから考えるSDGs及び森林循環と木材利用から考えるSDGs講演後、ジビエタコスやジビエ肉(シカ、イノシシ)の食べ比べ試食会が行われました。参加した学生からは、初めて食べるジビエタコスが新鮮で美味しく、あと3枚は食べれるとのこと。

ワークショップでは、イベント参加者30名が4グループに分かれ、「北広島町のジビエをもっと利用するには?」について話し合い、地元のプロスポーツ選手がジビエを食べて体を鍛えている情報をインスタで紹介するなど学生から斬新なアイデアが飛び出しました。

その後、各グループから提案(発表会)が行われ、SDGs推進センター、きたひろジビエコンソーシアムが審査を行い、優秀作品の発表及び講評後、表彰式が行なわれ、最後に全員で記念撮影を行いました。

【関連URL】

広島工業大学(外部リンク)

https://www.it-hiroshima.ac.jp/

廿日市市吉和のよしわ有機農園と意見交換しました

- 撮影場所:広島県廿日市市

- 撮影日:令和7年8月6日

新たな食料・農業・農村基本計画において環境と調和のとれた食料システムの確立が目標とされ、みどりの食料システム戦略では耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を 25%(100 万ヘクタール)に拡大することを目指しています。

中国四国農政局広島県拠点は、廿日市市吉和の株式会社よしわ有機農園を訪問し、農場長の福田さんを取材しました。

株式会社よしわ有機農園は有機JAS認定を取得しており、福田さんは日本有機農業研究会幹事や有機農業アドバイザーをしながら、セミナーも開催しています。

有機農業の規模拡大のためには、作物に合った排水対策、土壌診断や土地の気象条件のデータの見極めが大切などと語っておられました。

現在は真っ赤なミニトマト「プチぷよ」が収穫時期を迎えています。その他とうもろこし、なすも栽培されています。

収穫された農産物は、近隣のスーパーへ出荷されており、多くの方に食べてほしいと話されていました。

新たな食料・農業・農村基本計画(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/index.html

みどりの食料システム戦略(中国四国農政局ホームページ)

https://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kihon/midori.html

廿日市市吉和にひまわりが美しく咲いています

- 撮影場所:広島県廿日市市

- 撮影日:令和7年8月6日

広島県廿日市市吉和の中国自動車道吉和インターチェンジからほど近い国道186号線沿いでたくさんのひまわりが美しく咲いています。

取材した当日は、親子連れや一眼レフカメラで撮影している人でにぎわっていました。

【夏休み企画】農家直送のお米と餃子イベント

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年8月1日

中国四国農政局広島県拠点は、8月1日(金曜日)、夏休み親子レッスン「親子で楽しむ!おむすび&餃子作り」を訪問しました。

食育・生活習慣アドバイザーの瀬分さち子さんとお米販売代理店を営む光田綾華さんとのコラボ企画で、夏休みに親子で餃子とおむすびを自分で作った!という達成感を感じ楽しい思い出を作ってもらいたいと開催されました。

手作り餃子体験では、具材をまぜて包むときのワクワク感や工夫した包み方、アツアツのおむすび体験では、北広島町産米のご飯の温もりを感じながら具材に何を入れるか子供たちは楽しそうにおむすびを握っていました。

昼食時、子供達からは自分で作った餃子とおむすびは美味しい、自宅でも別の料理をしてみたいとの声が上がりました。

今回、主催された光田さんは、北広島町産米の販売代理店をしている方で、今回おむすびに使ったお米を提供し味わってもらうと同時に、農家さんが厳しい暑さと闘いながらお米を育てていることも伝えられてよかったとおっしゃっていました。

広島県拠点では、今後も上記の活動が子供たちの食育活動に貢献することを期待しています。

【関連情報】

瀬分さち子(せわけさちこ)Rashiku f-style代表(外部リンク)

https://www.reservestock.jp/page2/index/37984

光田綾華(こうだあやか)SNSコンサルタント/お米販売代理店(外部リンク)

https://esmeralda-accessory.jimdofree.com/

7月

生でもイケル 水耕ネギ

- 撮影場所:広島県安芸高田市

- 撮影日:令和7年7月31日

広島県安芸高田市美土里町に本社を構える(株)クリーンカルチャーは、青ねぎの自社生産から、グループのメンバーが生産した青ネギの共同選果までを手掛けています。

地下水を利用した水耕栽培で青ネギを栽培しているため、辛みや苦味が少なく甘みが感じられることから生食に向いており、定番の薬味のみならず、サラダでも楽しむことができるそうです。

JAひろしまを通じて大手スーパー各社で販売するほか、広島市内の有名ラーメン店チェーンにも納入しています。

ホームページにおすすめレシピが載っていますので、ぜひお試しあれ。

【関連URL】(株式会社クリーンカルチャー ホームページ)

https://www.cleanculture-ltd.com/

大学校の食堂等の残渣を活用し、循環する農業への取組

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和7年7月24日

中国四国農政局広島県拠点は、7月24日(木曜日)に広島県立農業技術大学校を訪問し、食品等の残渣を利用して作った堆肥を配合した用土による花壇苗栽培を卒論テーマとしている皐月千栄子さんと田部教授にお話をお伺いしました。

皐月さんは、将来に向けて花の勉強をしたいという強い希望により、勤務していた会社を退職し、大学校に入学されました。現在2年生で、資源のリユース・リサイクルに興味を持つ中、大学校の食堂等の食品残渣や栽培された農産物残渣を段ボールコンポストにより堆肥化し、それを配合した6パターンの用土でマリーゴールドを栽培し、資源の有効利用と生育に対する影響について試験をされています。

栽培されたマリーゴールドは市場や地元の道の駅などに販売されたほか、大学校の花壇にも植えられ管理されています。

卒業後は、大学校で学んだことを生かして自宅周辺の圃場で花を栽培、出荷していきたいと抱負を語られていました。

【関連URL】

広島県立農業技術大学校(外部リンク)

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-noudai/

三原市大和町の贈答用桃 出荷始まる

- 撮影場所:広島県三原市大和町

- 撮影日:令和7年7月18日

三原市の「大和町桃生産出荷組合」は、出荷作業に追われています。同組合は、「白鳳」「あかつき」など30種類以上の桃を栽培しています。

標高400mのなだらかな地形で昼夜の寒暖差が大きく、桃の栽培に適した大和町の桃は、実の締りと味、日持ちが良いと好評です。

今年は1~3月中旬の気温が低く生育が心配されましたが、3月下旬からの気温上昇により一気に開花が進み、平年並みの生育状況となりました。

また、開花後の適度な降雨により玉太りも良好で前年並みの出荷量を見込んでいます。

組合長は「1年間手をかけたおいしい桃を、県内外の多くの人に味わってもらいたい。」と話していました。

県内の生協やデパート、JA全農通販サイト「JAタウン」等で、8月中旬まで販売する予定です。

名刹 棲眞寺のハス開花! ポンと音が聞こえる?!

- 撮影場所:広島県三原市

- 撮影日:令和7年7月18日

三原市大和町にある棲眞寺(せいしんじ)は、鎌倉時代より続く伝統ある臨済宗のお寺です。その公園内では、ハスの花が咲き始めています。

仏花や仏具の図柄に用いられるなど仏教に縁があるハスは、午後になると花が閉じてしまうと言われていますので、満開を見たいのなら早朝から午前中がおすすめです。

一説によると、開花時に音がするとか。撮影当日は、残念ながら「ポン」という音は聞こえませんでした。

大和町では、特産品であるレンコン(ハスの根)が栽培が盛んで、ハスの花は、大草地区を中心に町内のレンコン畑でも楽しむことができます。

呉市倉橋交流拠点構想推進協議会と意見交換

- 撮影場所:広島県呉市

- 撮影日:令和7年7月17日

中国四国農政局広島県拠点は、7月17日(木曜日)、呉市の倉橋交流拠点構想推進協議会を訪問し事務局の奥久保清人氏と意見交換を行いました。

同協議会は、平成29年に倉橋漁港の整備を発端に設立された協議会で、宿泊施設やキャンプ場、マリンスポーツなど様々なコンテンツを提供し地域と一体となって活性化に取り組んでいます。地域おこし協力隊の企画でコスプレをテーマにした島フェスを開催したり、花火大会やアクアスロンなどのイベント実施に協力をし、広島大学と連携して石切り場跡地を利用したオペラも予定しています。

今後は、インバウンドを受け入れるための体制やインフラの整備、ホームページを活用した予約システムや広報に力を入れていきたいと話されていました。

【関連URL】

KURAHASHISTAY PARK(外部リンク)

農泊を中心とした都市と農山漁村の共生・対流

https://www.maff.go.jp/chushi/green/nousangyoson/nouhaku_chushi.html

食用サボテンは地球を救う

- 撮影場所:広島県三次市

- 撮影日:令和7年7月16日

三次市三良坂町にある「もぐもぐ農園」の浜井陽一さんは、ハウス6棟でミニトマトなど多品目の野菜を栽培しながら、昨年から露地の「食用サボテン」を栽培しています。

令和4年に奥様の仕事の関係でご家族でメキシコで生活され、現地で食用サボテンが野菜として食べられている事に驚き、魅力を感じられたそうです。特に食用サボテンの特徴の一つである粘りは日本人も好むはずと考え、帰国後は日本でのウチワサボテンの栽培を目指し、日本の気候に合う品種を探されました。 メキシコ産、県外産のサボテンは、冬期に露地栽培では枯れてしまいます。

しかし、広島県北で観賞用として栽培されていたウチワサボテンは気温マイナス5度近くでも枯れず、食用にも適しているとわかり、そのサボテンの株を分けてもらい、7畝の畑に約2000株植えられています。植え替えも10年ぐらいは必要ないだろうと言われています。

畑の周りには、鳥獣被害対策用のネットが張り巡らされていますが、現在、シカ、イノシシなどの食害は無いそうです。

浜井さんは、中山間地域の鳥獣被害、耕作放棄地が増加し、地球温暖化が叫ばれる中、手がかからず収穫できるサボテンを庄原市、三次市の特産品にし、今後、料理教室を開催したり、新商品化開発に向け、庄原商工会議所(しょうばら産学官連携推進機構)と連携し、販売促進にも力を入れたいと言われています。

農林水産大臣官房長賞を受賞した佐伯醬油有限会社と意見交換

- 撮影場所:広島県廿日市市

- 撮影日:令和7年7月8日

中国四国農政局広島県拠点は、7月8日(火曜日)、廿日市市の佐伯醤油有限会社を訪問し代表取締役「阿須賀 謙治」氏と意見交換を行いました。

同社は大正13年創業、今年で101年になる醤油醸造会社です。昨年開催された第51回全国醤油品評会にて農林水産大臣官房長賞を受賞。今回で5年連続の受賞となり、うち2回は農林水産大臣賞を受賞しています。

塩分を抑えた製品づくりや製造ラインの隅々まで徹底して清掃するなど衛生面へのこだわりが良い商品になる秘訣とのことです。

商品の開発にも熱心で現在40種以上の商品を揃えており、最近ではグルテンフリーの米醤油を商品化しています。過去には海外での販売実績があり、「今後は輸出に力を入れていきたい」と話されていました。

【関連URL】

全国醤油品評会(外部リンク)

https://www.soysauce.or.jp/fair

梅雨明けの棚田

- 撮影場所:広島県安芸太田町

- 撮影日:令和7年7月4日

安芸太田町の井仁の棚田では水稲がすくすくと育っており、水田の緑色がアジサイの青色と相まって、美しい景観となっています。

井仁の棚田は「日本の棚田百選」に認定されており、さらに棚田地域の活性化や保全活動を積極的に行っている優良な棚田を認定する「つなぐ棚田遺産」にも認定されています。

近隣には、棚田での滞在時間を増やしてもらうため、「棚田カフェ イニ ミニ マニモ」や、季節に合わせた地域の暮らしを体験してもらうことを目指して空き家を改装した体験型宿泊施設「古民家宿いにくる」もオープンし、四季折々の景観を楽しむことが出来ます。

日本政策金融公庫広島支店との意見交換会を開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年7月3日

広島県拠点は7月3日(木曜日)、拠点会議室において「日本政策金融公庫広島支店」(以下、「公庫」)と意見交換を行いました。

公庫からは、営農類型別の融資額・融資先数の推移と食品関係業者(農業・漁業)への参入状況などの取組について説明がありました。拠点からは、最近の米に関する情勢、農山漁村の活性化への取組、みどりの食料システム戦略など国の施策や拠点独自の取組について情報提供を行いました。

その後の意見交換では、農業者に対する融資の実情、「令和の米騒動」発生の原因解明に向けての取組状況、みどり認定の県内事情など時流に沿った話題について、活発な情報交換がされ、有意義な意見交換会となりました。

【関連URL】

日本政策金融公庫広島支店(外部リンク)

https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

みどりの食料システム戦略(農林水産省リンク)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

米の流通状況、備蓄米売渡等(農林水産省リンク)

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/index.html

6月

食べて応援 福山から世界へ!

- 撮影場所:広島県福山市

- 撮影日:令和7年6月30日

中国四国農政局広島県拠点は6月30日、「とうもろこし奨学金プロジェクト」に参加している「福山市立大学農業盛り上げサークル『GooHats』(グーハッツ)」のトウモロコシ販売会を訪問してきました。

事前にSNS等で告知したため、用意されたトウモロコシは予約分を含め全て完売。情報発信力の高さに驚かされます。

GooHatsは、同プロジェクトのほか、福山の農家の魅力を発信する活動を行っています。

広島県拠点では、上記の活動が地域活性化に貢献することを期待するとともに、活躍を応援していきます。

*とうもろこし奨学金プロジェクト

令和5年、広島県福山市の農家「ワカイファーミ―」と広島大学の留学生たちが、トウモロコシを栽培し、売上金の半分をインドネシアの高校生に奨学金として支援。

びんご農業女子会初のPOPUPイベントを開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年6月29日

びんご農業女子会は6月29日、広島県拠点の橋渡しにより、広島アルパーク無印良品2階でイベントを開催しました。

内容は3本立て

1.びんご農業女子会で生産した野菜や加工品等を個売り、量り売りで販売2.ワークショップ

・大麦が食卓に上るまでを追体験

・旬の採れたて野菜を使ったピクルス作り

3.農業相談窓口

びんご農業女子会西本会長は「お客様が、個売り、量り売りに戸惑うところがあったが、野菜の販売は好調。また、ピクルスワークショップは予約がすぐに埋まるほどの人気」、「次回のイベントも頑張っていきたい」と話していました。

東広島市安芸津町の特産品「びわ」出荷最盛期

- 撮影場所:広島県東広島市

- 撮影日:令和7年6月25日

東広島市安芸津町は、市内で唯一瀬戸内海に面し、その温暖な気候と日当たりや風通しが良い傾斜地があることから、明治時代から「びわ」の産地として広く県民に知られています。

優良産地の大芝島では、6月初旬から収穫期を迎えており、「びわ」生産者は収穫・出荷作業に追われています。

主要品種の「田中」は、甘味と酸味がほどよく調和していることが特長で、贈答用として県内に出荷されており、JAひろしまふれあい市安芸津店でも販売が行われています。

生産者の古本克志さんは、「例年より1週間遅れて収穫時期を迎えました。梅雨の合間を縫っての収穫作業となります。今週末は天気予報が良いので、一安心です。」と話して下さいました。

野呂山で梅雨空に映えるアジサイ

- 撮影場所:広島県呉市

- 撮影日:令和7年6月25日

野呂山は、呉市川尻町に位置する標高839mの山で、瀬戸内海国立公園の区域に指定されています。中腹から山頂にかけて、瀬戸内の多島美を大パノラマで楽しめ、同国立公園の中でも屈指の景観です。

桜やツバキ、アジサイ、紅葉などが四季折々に咲き乱れ、自然散策を楽しむ多くの人たちが訪れます。

山頂付近では、梅雨を彩るアジサイが紫色の花を咲かせています。七変化とも言われ、花の色がどんどん変わり最後はグリーンになるそうです。

アジサイの花言葉のひとつに辛抱強さがあります。花期が長いことに由来しています。同国立公園内で2番目の標高を誇る野呂山のアジサイの見ごろはまだまだ続きます。

空き家を活用した体験型の宿泊施設「古民家宿いにくる」

- 撮影場所:広島県安芸太田町

- 撮影日:令和7年6月25日

中国四国農政局広島県拠点は、6月25日(水曜日)、古民家宿「いにくる」を訪ねオーナーの津川光太氏に話をうかがいました。

津川氏は、令和4年に地域おこし協力隊として安芸太田町に移住し、3年間井仁地区に密着した活動をし、今年その任期を満了しました。

地域の人たちといろいろと話をしていく中で、来訪者が滞在できる場所が欲しい、地域の魅力を伝えるために滞在時間を長くしてもらいたい、そういった想いが生まれ、空き家を改装した古民家宿の運営を始めました。単純な一棟貸しではなく、体験型宿泊施設として季節に合わせた地域の暮らしを体験してもらうことを目指しています。これからも地域の魅力を伝えるため、地域の活性化に貢献するため家族と一緒に活動していきます。

ひろしま農産物・食品輸出促進連絡会を開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年6月24日

令和7年6月24日(火曜日)、中国四国農政局広島県拠点(以下「県拠点」という)は、独立行政法人日本貿易振興機構広島貿易情報センタ―(以下「JETRO」という)及び日本政策金融公庫広島支店(以下「日本公庫」という)と連携し、農林水産物・食品の輸出額2030年目標5兆円の達成に向けて、「ひろしま農産物・食品輸出促進連絡会」の本年度第1回会合を開催しました。

日本公庫からは、「優れた輸出事例、輸出支援資金の概要」について紹介、JETROからは「農林水産物・食品の輸出支援事業」について報告がありました。

県拠点からは、新たに重点品目に追加された「牡蠣・牡蠣加工品」などの輸出促進を図る「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の説明や、「輸出に取り組む優良事業者表彰」について紹介しました。

これらの説明を通じて、広島県における輸出の現状に関する情報が共有されました。

今後も三機関は協力を深めるとともに、他の関係機関と連携を行いながら、より多くの事業者が輸出に参入できるよう、引き続き取組んでいきます。

【関連URL】

独立行政法人日本貿易振興機構広島貿易情報センタ―(外部リンク)

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/hiroshima/

日本政策金融公庫広島支店(外部リンク)

https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html

農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(農林水産省へリンク)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/progress/

輸出に取り組む優良事業者表彰(農林水産省へリンク)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/241224_1.html

より安全なジビエの提供を目指して

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和7年6月23日

庄原市の有害鳥獣処理施設では、市内で捕獲されたイノシシの食肉処理を行い「庄原猪いちばん」ブランドのジビエ肉として東京や関西、広島市内の飲食店、市内の道の駅などで販売しています。

当該施設は、衛生管理及び流通規格の遵守やトレーサビリティの確保など適切に取り組んでいることを証明する「農林水産省の国産ジビエ認証」を取得しています。

認証取得がきっかけとなりジビエの学校給食への提供が開始されました。

さらに、生徒への食育活動として、農産物の獣害対策として捕獲したイノシシを有効活用することで命を大切さを伝え、施設見学なども実施されています。

今後は地域で気軽にジビエが食べられる飲食店が増えるよう、活動していきたいと語っておられました。

【関連URL】庄原ジビエ工房(外部リンク)

https://shobaragibier.stores.jp/

庄原市東城町の名産品を販売する「比婆屋」を訪問

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和7年6月23日

令和7年6月23日(金曜日)、広島県拠点は、広島市中区白島北町で令和4年7月にオープンした「比婆屋」を訪問し意見交換を行いました。

「比婆屋」は、東城町の豊かな自然ときれいな水に育まれた多彩な産品をもっと多くの人に知ってほしいとの思いから、東城町地場産品の厳選販売を行っており、オリジナル米「伍百米」(ゴヒャクメートル)、日本酒、お酢、ワイン、こんにゃく、製麺、竹屋饅頭、ジビエなどを取扱っています。

「比婆屋」責任者の桑原さんは「東城町地場産品をもっと知ってもらうため、広島県内のスーパーと連携しお酢・こんにゃく等の東城町の産物を使った料理教室を開くなどPRに力を入れたい」と今後の展開を語ってくれました。

【関連URL】

<比婆屋>

<東城町商工会>

https://tojo-shokokai.com/#sec7

「農福コンソーシアムひろしま」総会・講演会に参加

- 撮影場所:広島県竹原市

- 撮影日:令和7年6月20日

「農福コンソーシアムひろしま」は、令和6年に農福連携の広がりと農福連携に取り組む経営体の出口創出を目的に、設立されました。

令和7年6月20日(金曜日)、竹原市役所会議室で当該コンソーシアムの総会・講演会があり、中国四国農政局広島県拠点はオブザーバー参加しました。

総会では、設立の経緯や目的、これまでの事業や今後の展望、また、参加企業が29まで拡大していることが説明されました。

講演会では、東海大学文理融合学部経営学科教授 濱田 健司 氏から「農福連携とは」と題し、「農福連携を実践することが地域や人間関係まで包括した共生・共創の『農生業(のうせいぎょう) 』や『里マチ』につながる。農福連携があたりまえとなって、福祉さらには農福連携という言葉が要らなくなることを目指そう」と話されました。その後は参加者から多くの質問があり熱気のこもった講演会となりました。

【関連URL】

農福連携の推進

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/(農林水産省へリンク)

農福連携

https://www.maff.go.jp/chushi/nouson/noufuku/noufuku.html(中国四国農政局へリンク)

「令和7年度小豆栽培講習会」に参加

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年6月17日

中国四国農政局広島県拠点は、6月17日(火曜日)、広島市産小豆の生産・振興を目的とした「令和7年度小豆栽培講習会」に参加しました。当該講習会は、JA広島市が主催し、小豆生産者、関係機関の職員など約20名が参加してJA広島市白木支店(広島市)で開催されました。

冒頭でJA広島市営農担当者から産地として復興させる活動の背景や小豆栽培技術のポイントなどの講習があり、続いて、JA全農ひろしまから鶏ふん堆肥の散布と耕うん作業の実地検証についての報告や3-R(さん・あーる)についての説明がありました。

広島県拠点からは、「新たな食料・農業・農村基本計画のポイント」「みどり認定」について説明し、ディスカバー農山漁村(むら)の宝への募集案内を行いました。また、熱中症予防の普及啓発を推進しました。

*「3-R」とは、JA全農ひろしまが立ち上げた「耕畜連携」による資源循環型農業で生産された農畜産物や加工品ブランドです。

【関連URL】

耕畜連携資源循環ブランド「3-R」(外部リンク)

https://www.zennoh.or.jp/hr/3-R/

地元産の小豆を材料にした商品開発で産地化を目指す(レモンあずき)(令和7年5月フォトレポート)

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/hiroshima/photo/photo-07.html#h250519_2

リンゴ農園でおいしいりんご、ジビエBBQなどを販売

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和7年6月13日

庄原市比和町にある「白根リンゴ農園」では、標高600メートルの寒冷清涼な大自然に囲まれたこの地で約1600本のりんご果樹を栽培しています。

果実に袋をかけない無袋栽培「サンりんご」でおいしいりんご作りを目指し、農園のりんごを使用したシードル、焼肉のたれ、ジュースやジャム等の加工品も販売しています。

農園を営む白根ご夫妻は、近隣でイノシシなどが発見されれば、夫婦ハンターとして害獣を駆除、庄原ジビエ工房で加工、りんご農園でおいしいジビエを販売したりインターネットでも販売しています。

数年前から庄原市周辺でジビエ料理を提供する場所が無いとの声を聞いていたため、3年前にジビエBBQ場を併設しました。土・日曜日のみの予約制営業ですが多くの来場者が訪れ、先日も約50人のスポーツ団体を受け入れされたそうです。

今後もおいしく新鮮なりんごとジビエ肉をたくさんの人に食べてもらたいと話されていました。

【関連情報】

白根リンゴ農園(ホームページ)

ジビエ利用拡大コーナー(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/index.html

神石高原町安田地区で農村RMOの取組始まる

- 撮影場所:広島県神石高原町

- 撮影日:令和7年6月12日

中国四国農政局広島県拠点は令和7年6月12日(水曜日)、今年度より農村型地域運営組織(農村RMO)形成推進事業の取り組みを始めた、神石高原町安田地区の「安田未来づくり協議会」を訪問し、事務局を務める「一般社団法人 安田えーのう」美田代表理事と意見交換を行いました。

安田地区は、狭陰な山間地にあり、高齢化等で年々離農が進んでいましたが、農地集積にかかる手間が煩雑なこと、中山間直接支払交付金事業が6期対策となる節目であることや、農水省担当者の講演を聞いたことをきっかけに農村RMOの取り組みを決意されました。その際には町の応援がありました。

協議会では、現在ビジョンの策定に向け地域住民とワークショップを重ねています。今後、拠点整備を行い、住民皆が活用できる場とし、高齢者が集い、自慢のおばあちゃんの野菜の持ち寄り販売や、食事の提供ができる場にしていきたいと将来を見据えた抱負を話してくださいました。

杏の里で収穫始まる

- 撮影場所:広島県福山市

- 撮影日:令和7年6月6日

中国四国農政局広島県拠点は、令和7年6月6日(金曜日)、杏の里として知られる福山市田尻町で、4年前から杏栽培の経営を始めた「たかはし農園」を訪問し意見交換を行いました。

たかはし農園では、収穫最盛期を迎えており、杏の木には赤く色づいた実がいくつも垂れ下がっていました。

経営者の高橋さんが杏栽培を始めたきっかけは、初めて生の杏を食べた時に「こんなに美味しい杏が、どうして市場に出回っていないんだろう」という疑問と、杏の美味しさをもっと皆に知って欲しいとの思いでした。

杏の収穫期は1週間程度と短く、収穫作業は1つ1つ赤く色づいた実を素手で軽く引っ張り木から離れる熟成したものだけ収穫します。収穫した杏は傷みやすく収穫後2日で売り物にならなくなるため市場に出回りにくいと話してくださいました。

このため、傷みかけた杏は、ジャムやシロップ漬けに加工し出荷しており、今後は生の杏の冷凍保管にチャレンジしたいと抱負を話してくださいました。

髙橋さんは杏をより多くの人に食べて貰いたいと日々頑張っています。

こだわりの品質でジビエ肉を提供する北広島町ジビエ専門店

- 撮影場所:広島県北広島町

- 撮影日:令和7年6月4日

令和7年3月に「きたひろジビエコンソーシアム」と民間事業者が協力して「北広島町ジビエ専門店」を開店しました。当施設のこだわりは、猟師が動物によって罠の種類や架設方法、設置場所などを変えて捕獲時に暴れて傷つくことにより肉の質が落ちないように工夫したり、捕獲日時を決めて止め差しから1時間以内に仕入れられるものに限定して良質の肉を提供していることです。

また、北広島町や地域住民とのコラボによるアクセサリーの販売など、精肉以外のジビエ利活用で地域活性化にも取り組んでいます。今後、食育として学校給食に提供したり、動物保護施設にペットフードを寄付するなど地域に貢献する活動もしていきます。

「きたひろジビエコンソーシアム」

設立:令和6年5月

構成メンバー:WinBack(ジビエ加工施設)、大朝まちづくり有限会社、捕獲事業者(猟友会、農家ハンター)、tegos(一般社団法人広島県鳥獣対策等地域支援機構)、北広島町

【関連URL】

ジビエ利用拡大コーナー(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/index.html

北広島職員とコンソーシアム会長の工藤氏(右)

三次市立君田小学校で食育教育を実施

- 撮影場所:広島県三次市

- 撮影日:令和7年6月2日

6月は「食育月間」です。

令和7年6月2日(月曜日)、広島県拠点は、三次市立君田小学校で、児童全員が一堂に会してお弁当を食べる日にあわせ、こども向け学習コンテンツ「ミーとトラの大冒険日本の農業と伝統文化」を活用し、食育のお話しをしました。

田んぼには、生態系を保全する機能があること、水を通して周囲の環境と関わっている生物の間には食う食われるという食物連鎖の関係があり、人は環境と関わって工夫して生活していることなどを説明しました。

【関連URL】<農林水産省ホームページ>

5月

建設会社がジビエ加工・販売業に参入!地域活性化に取り組む

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年5月30日

広島市安佐北区白木町にある株式会社中矢建設(代表取締役 中矢和明氏)が、令和6年11月に広島市内では初となるシカ・イノシシ肉加工処理施設「白木ジビエセンター」、販売施設「ももんしや」を開業しました。店名の「ももんしや」は、江戸時代に獣肉を客に販売していた「ももんじ屋」と地名の「志屋」を合わせたものです。

同施設は、地域で捕獲され処分される害獣の命を粗末にせず、過疎化が進む地域の活性化に貢献したいという思いで開業し、地元の飲食店とコラボし食材の提供やメニューの開発も行っています。店内では地元産の野菜や地域の方が作製した加工品を売るなど地域に思いを寄せた運営をされています。

今後、ペットフードや新しいメニューの開発、新鮮な精肉をたくさんの人に食べてもらうために冷蔵の宅配便も始めていきたいと話されていました。

【関連情報】

ももんしやチラシ(PDF : 146KB)

ジビエ利用拡大コーナー(農林水産省ホームページ)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/index.html

第36回グリーンツーリズム田植交流会

- 撮影場所:広島県庄原市

- 撮影日:令和7年5月25日

令和7年5月25日(日曜日)、庄原市東城町粟田の水田で「第36回グリーンツーリズム田植交流会」が開催されました。

当日は、時折小雨の降る中、広島県内外から約200名の消費者や関係者が参加し、網田植、アイガモ放鳥、さつまいも苗定植、こども神楽など農業体験を楽しみました。

昼食は、地元のお米を使った「おにぎり」や「つけもの」、「牛の丸焼き」などが振舞われ、子供たちは何度もおかわりをしていました。

同会の代表、藤本聡さんから「環境に配慮した農業への取組み」「秋の収穫への期待」などの話があり、広島県拠点からは「みえるらべる」パネル展示、「ジュニア農林白書2024」、「日本の農業と伝統文化」のパンフレットを配布しました。

収穫感謝祭(10月)では稲刈り、さつまいも収穫などの農業体験が予定されています。

【関連URL】

<農林水産省ホームページ:農産物の環境負荷低減の「見える化」>

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

<中国四国農政局ホームページ:みえるらべるin広島>

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/hiroshima/mieru_label.html

地元産の小豆を材料にした商品開発で産地化を目指す(レモンあずき)

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年5月19日

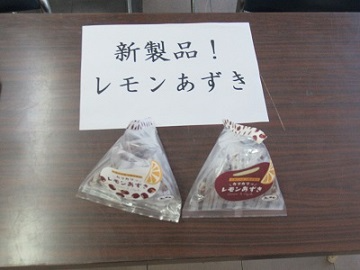

令和7年5月19日(月曜日)、菓子を製造・販売する「なばな」がひろしま夢ぷらざ(広島市中区)で新商品「レモンあずき」を販売しました。

JA広島市が中心となり2020年から小豆の産地化を目指しており、その中で高陽町商工会が小豆を特産品とした地域振興に取り組み、なばなへ商品開発を依頼をして商品化が実現しました。当商品は、白木地区産の小豆(丹波大納言)と呉市産のレモンを使用しており、甘さの中にレモンの酸味があり、カリカリッとした食感で手軽に食べられる逸品です。

ひろしま夢ぷらざでの販売は1日限定でしたが、今後の展開が期待されます。

【関連URL】

広島県産小豆を使った特産品販路拡大セミナーが開催されました(令和7年1月フォトレポート)

https://www.maff.go.jp/chushi/nousei/hiroshima/photo/photo-06.html#h250130

三次市立君田小学校での生物多様性、有機米などの学習体験

- 撮影場所:広島県三次市

- 撮影日:令和7年5月19日

令和7年5月19日(月曜日)、三次市立君田小学校5・6年生9名に「小学校に対する生物多様性、有機米の学習体験」が開催されました。

学習体験では、Natural Style Co,Ltd.代表取締役「松田 優一」氏より生物多様性の話と田んぼロボットのプログラミング実践がありました。その後、農産物の環境負担低減による「みえるらべる」に取り組んでおられる安田農産(三次市)代表社員「安田剛」さんの田んぼで児童がプログラミングしたロボットを浮かばせました。子供たちからは、自分でプログラミングしたロボットが動き楽しかったとの声がありました。

広島県拠点関参事官からは、ジュニア農林白書2024を中心に食料自給率や農家の減少など農家の課題について優しく説明しました。

今後、水田圃場で「生きもの調査体験」、秋には「収穫体験」、「無印良品」でのお米の販売体験が予定されています。

尾道市因島の除虫菊が見ごろ

- 撮影場所:広島県尾道市

- 撮影日:令和7年5月15日

初夏の風物詩「除虫菊(シロバナムシヨケギク)」が尾道市の因島で見ごろを迎えています。

除虫菊は、大正時代から昭和中期にかけては蚊取り線香の原料として盛んに栽培されていましたが、化学合成原料の殺虫剤が開発されてから、蚊取り線香用としての需要はなくなり、現在では観賞用として島内5箇所で栽培されています。

栽培地のひとつ因島フラワーセンター内には、蚊取り線香の歴史や製造工程を解説した展示コーナーもあり、見ごろとなる5月初旬から可憐な白い花を見に多くの人が訪れます。

安田女子大学への施策説明

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年5月14日

令和7年5月14日(水曜日)、中国四国農政局広島県拠点は、安田女子大学において、現代ビジネス学部公共経営学科2・3年生(51人)に、「農林水産業の課題・農林水産省の政策&農林水産省のご紹介」と題して講義を行いました。

講義では、地方参事官から「食料・農業・農村基本法」、食育、広島県における見える化の取組・Jクレジットの説明を行うとともに、農林水産省の組織やインターンシップ案内を行いました。

学生からは、「農業について関心がもて、自分も力になりたいと思った。」「硬いイメージがありましたが、自分自身の生活にも深く関わっている課題を聞くことができて良かった。」「話が分かりやすく最後まで楽しんで聞くことができた。」などの感想が寄せられ、「身近な省!農林水産省」を実感してもらった有意義な時間となりました。

ふくやま農業女子の会総会へ出席

- 撮影場所:広島県福山市

- 撮影日:令和7年5月9日

「ふくやま農業女性の会」は令和7年5月9日、JA福山市「食と農の交流館」において、同会会員や行政機関など約30名が参加し第29回通常総会を開催しました。

同会は、農業に夢や希望を持ち、農業経営を意欲的に実践している女性が、農業技術の向上や情報交換、会員相互の交流を図りながら農業のさらなる発展と農家生活の向上を図ることを目的としており、研修会や交流会などの活動を行っています。

上記総会で、関地方参事官から、食料・農業・農村基本計画、農業女子プロジェクト、みどりの食料システム戦略等について情報提供を行いました。

同会の会長は「今年度は設立30年の節目の年であり、大役を果たして参りたい」と抱負を述べておられました。

災害用備蓄食品をフードバンク活動団体に提供

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年5月8日

各府省庁は、保有する災害用備蓄食品を有効に活用するため、災害用備蓄食品の役割を終えたものを、フードバンク団体等へ提供する取組を行っています。

広島県拠点は、5月8日(木曜日)及び5月9日(金曜日)に保有する災害用備蓄食品(缶詰350個)を申込みのあった「NPO法人環境保全創生委員会」と「NPO法人フードバンク福山」に引き渡しました。

両団体は、新しい民間公益活動の一環としてフードバンク活動を行い、食品を必要とする子育て・母子(父子)家庭等へ食材を無償提供することにより食品ロス削減と生活支援対策に取り組んでいます。

農林水産省では、ポータルサイトを設け、各府省庁からの災害用備蓄食品の提供予定情報及び提供結果を取りまとめて公表を行っています。

【関連URL】<農林水産省ホームページ>

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/portal.html

4月

「令和7年度経営所得安定対策等説明会」を開催

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年4月24日

令和7年4月24日(木曜日)、広島県拠点は広島県農業再生協議会と共催で、地域農業再生協議会等の担当者を対象に「令和7年度経営所得安定対策等説明会」を開催しました。

冒頭、当拠点関地方参事官が「本対策は農業経営に必要不可欠。交付金の適正な執行に向け地域協議会の皆さまの協力を引き続きお願いしたい。」と関係機関による連携強化の重要性を呼びかけました。

続いて、農政局、県農業再生協議会及び県農業共済組合の各担当から、経営所得安定対策等の概要、水田活用の直接支払交付金及び水稲共済などについて説明を行いました。

出席者からは、農政局への農業者情報の提出手法、産地交付金に係る飼料作物の交付要件、畑地化促進事業対象農地と産地交付金の関連性、連作障害回避に資する取組など実務に直結した具体的な多くの質問が寄せられました。

年度当初に関係機関が一堂に会し、情報共有と意見交換を図ることができた説明会となりました。

日本の伝統産業を後世へ 神主、杜氏、農家

- 撮影場所:広島県広島市

- 撮影日:令和7年4月6日

日本の伝統文化を担う若手3名が広島の新たな日本酒を創り上げるプロジェクトをコンセプトに、新たなモノ造りに挑戦されています。国内の消費量がピーク時の3分の1と言われ、衰退が懸念される日本酒産業を盛り上げるため、3名が中心となり、地元に誇れる全く新しい「日本酒」の磨き上げに挑戦。米や瓶の選定、ラベルデザイン、米作り、酒造り、神事、全ての経過を見守り願い、異業種が手を取り合い誕生した日本酒「一味神水(いちみしんすい)」。毎月初めの日曜日に広島市中区空鞘稲生神社で定期開催される野菜市「空鞘farmers market」でお披露目されました。

安田農産(三次市)代表社員「安田剛さん」が、栽培期間中はアイガモロボットで田んぼの除草を行うなど、農林水産省の環境負担低減の「みえるらべる」を取得したお米「春陽」を生産。

旭鳳酒造株式会社の社長兼杜氏「濵村洋平さん」が醸造。

同神社の禰宜「内田久紀さん」が、完成した日本酒を神社で祓い清めました。

内田さんは、お酒の大元になる米作りでは田植え前に行う「お田植え祭」、稲刈り収穫の際は「抜穂祭り」、一味神水の酒造りを始める前には「醸造始修祓式」などを行うなど日本古来から続く、神事を若い世代に伝えていきたいと言われていました。

(参考)農産物の環境負荷低減による「みえるらべる」とはみどりの食料システム戦略に基づき、持続可能な食料システムを構築するため、生産者の環境負荷低減の取組を評価し、「みえるらべる」により星の数で分かりやすく伝える「見える化」を推進しています。

「温室効果ガス削減」や「生物多様性保全」に取り組み、等級が付与されれば生産物の袋に「みえるらべる」を表示することが出来ます。

【関連URL】

農産物の環境負荷低減の「見える化」<農林水産省ホームページ>

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

お問合せ先

広島県拠点

代表:082-228-5840