東海農政局の出来事(取り組み)令和6年4月~令和7年3月

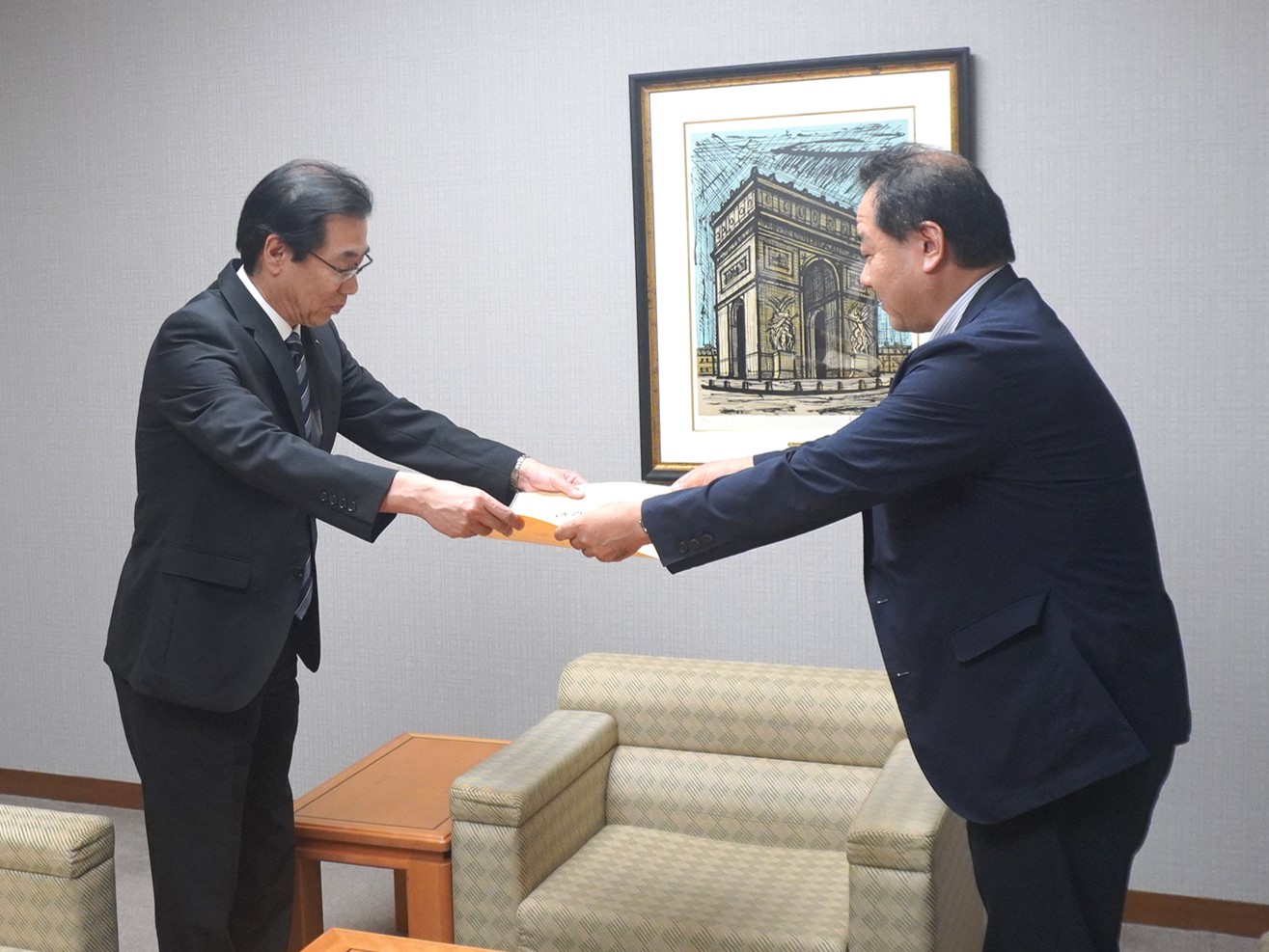

全国初、日本郵便株式会社と地域振興に係る連携協定を締結(3月24日)

東海農政局は、3月24日、日本郵便株式会社の根岸一行常務執行役員・東海支社長と秋葉局長との間で地域振興の連携に関する協定書を取り交わしました。

この協定は、東海農政局と日本郵便株式会社東海支社が緊密に協力し、中山間地域等におけるコミュニティの維持や地域資源の利活用などの取り組みを積極的に支援することを目指しています。

農村RMO(注)等が行うコミュニティ維持のための活動に全国約24,000のネットワークを持つ地域の郵便局が参画することにより、生活支援などの活動の拡大や質的な向上が期待できます。

農林水産省が日本郵便株式会社と協定を結ぶのは今回が全国初となり、本協定の締結を契機に、両者がしっかりと連携して、地域社会の維持に貢献していきます。

(注)農村RMO(農村型地域運営組織)

複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティの維持に資する取り組みを行う組織

- 写真:協定書を手にする日本郵便株式会社 根岸常務執行役員(東海支社長)(左)と東海農政局 秋葉局長(右)

飛騨市がオーガニックビレッジ宣言を行いました(3月22日)

岐阜県飛騨市は、豊かな自然環境を守り持続可能な農業を発展させるため、3月22日、オーガニックビレッジ宣言を行いました。

飛騨市有機農業推進協議会を構成する飛騨市内の生産者9名はじめ約80名が出席した式典で都竹淳也飛騨市長は、「多様な農業の在り方を追求する中で、有機農業やオーガニックビレッジを進めていることを皆さんと共有し取り組んでいきたい」と抱負を述べました。

当日は、秋葉東海農政局長が「みどりの食料システム戦略と有機農業の未来」と題した講演を行ったほか、有機農業推進協議会の令和6年度活動報告会も開催され、メンバー6名が活動状況と今後の取り組みを報告しました。

今回の宣言で、岐阜県内でのオーガニックビレッジは白川町に続き2例目、東海3県(岐阜、愛知、三重)では11例目となりました。

- 写真1枚目:飛騨市有機農業推進協議会や飛騨市関係者らによる記念撮影

- 写真2枚目:オーガニックビレッジを宣言する都竹淳也飛騨市長

- 写真3枚目:飛騨市有機農業推進協議会のメンバー9名

中部大学と包括的連携協力に関する協定書を締結しました(3月13日)

東海農政局は、3月13日に中部大学(愛知県春日井市)と包括的連携協力に関する協定を締結しました。これまでも中部大学と連携して出前授業の実施や、リスク管理予防士(大学認定資格)認定講座への講師派遣を行ってきました。今回の連携協定締結を機に、今後は相互の人的・知的資源の交流を一層進め、みどり戦略の周知や関連する活動の拡大や、学内での食育の推進など幅広い連携を加速させていきます。

締結式の後、中部大学の学生の皆さんによる、第1回みどり戦略学生チャレンジでの取り組みやみどりの食料システム戦略に関する研究テーマの発表がありました。学生は今後について「研究テーマを通じ、みどりの食料システム戦略に寄与できる可能性を探っていきたい」と目標を語りました。

- 写真1枚目:協定書を手にする竹内中部大学学長(右)と秋葉東海農政局長(左)

- 写真2枚目:学生による研究テーマ発表

陸上自衛隊5部隊に農林水産大臣感謝状を贈呈しました(3月13日)

農林水産省は、令和6年能登半島地震に関連し、飲食料品や役務の提供をしていただいた方々のご厚意に対して感謝の意をお伝えするため、農林水産大臣感謝状を贈呈しています。東海農政局は、 3月13日に陸上自衛隊守山駐屯地(名古屋市)を訪問し、第14普通科連隊、第33普通科連隊、第49普通科連隊、中部方面特科連隊第2大隊、第10師団司令部付隊の5部隊に感謝状を贈呈しました。

贈呈式では、秋葉東海農政局長から感謝の意を伝え、各部隊に感謝状を贈呈しました。隊員は、「発災後2週間までは、集落まで歩いて物資を届けるなどの支援を行った。食事の支援では、食材が限られていた中でメニューを工夫し、被災者の方に提供した」と当時を振り返りました。

- 写真1枚目:感謝状を受け取った5部隊の代表と記念撮影(前列左から、近藤第49普通科連隊長、野田第14普通科連隊長、秋葉東海農政局長、垂水第10師団長、金子第33普通科連隊長)(後列左から、木原第10師団司令部幕僚長、馬越第10師団司令部付隊長、藤澤中部方面特科連隊第2大隊長、黒羽第10師団副師団長)

- 写真2枚目:贈呈式の様子

株式会社つじ農園に、スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定通知書を手交しました(3月10日)

東海農政局は3月7日、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(スマート農業技術活用促進法)に基づき株式会社つじ農園(津市)から申請された生産方式革新実施計画を、東海3県(岐阜、愛知、三重)として初めて認定しました。

3月10日には、同社が津市に整備した農泊施設「Kou」において、秋葉東海農政局長から つじ農園の辻武史代表取締役に認定通知書を手交しました。

つじ農園の生産方式革新実施計画は、水稲と小麦栽培でドローンセンシングによる生育診断を行い、データに基づく施肥や防除作業の省力化、資材費の軽減、収量向上を図り労働生産性を改善するものです。

認定通知書の手交後、辻さんは「データを活用した農業は今後さらに重要になる。全国の模範となるような活動を展開していきたい」と今後の抱負を語りました。

- 写真:株式会社つじ農園の農泊施設「Kou」で認定通知書を手にする辻武史代表取締役(左)と秋葉東海農政局長(右)

- 関連情報:3月7日付プレスリリース「『農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律』に基づく生産方式革新実施計画を認定しました」

美浜町と武豊町が共同でオーガニックビレッジ宣言を行いました(3月8日)

有機農業の産地化を進めている愛知県美浜町と武豊町は、3月8日、武豊町地域交流センターにおいて2町共同によるオーガニックビレッジ宣言式を開催しました。式典でオーガニックビレッジを宣言した八谷充則美浜町長と籾山芳輝武豊町長は、「今回の宣言をゴールとするのではなくスタートと考え、2町が協力して生産者を支援し、知多半島が有機農業の拠点となることを目指す」と決意を語りました。

今回の宣言で、東海3県(岐阜、愛知、三重)でのオーガニックビレッジは10市町となりました。東海農政局は、この宣言を契機に美浜町と武豊町の生産者や関係団体が連携して有機農業の産地化を進めていくことを期待するとともに、すでに宣言を行った近隣の南知多町と合わせ、両町の取り組みを支援していきます。

- 写真1枚目:オーガニックビレッジを宣言した八谷充則美浜町長(左)と籾山芳輝武豊町長(右)

- 写真2枚目:今回の宣言を祝して記念撮影

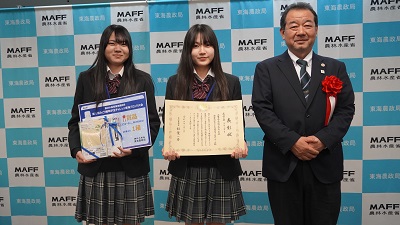

「第1回みどり戦略学生チャレンジ東海ブロック大会 表彰・意見交換会」を開催しました(3月3日)

農林水産省は、将来を担う若い世代の環境に配慮した取り組みを促すため、大学生や高校生等によるみどりの食料システム戦略に基づいた活動を実践する機会として、令和6年度から「みどり戦略学生チャレンジ」を実施しています。

東海農政局では、3月3日に「第1回みどり戦略学生チャレンジ東海ブロック大会表彰・意見交換会」を開催し、応募45チーム(高校の部:26、大学・専門学校の部:19)から、特に優秀な取り組みを実践したチームにグランプリ、準グランプリおよび審査委員特別賞を贈呈しました。

高校の部グランプリは、地域の廃棄物や淘汰される稚鯉を有効利用した稲作に取り組んだ三重県立相可高等学校が、大学・専門学校の部グランプリは、規格外のにんじんを使用した弁当を産学官が連携して商品化した東海学院大学(岐阜県)がそれぞれ受賞しました。

- 写真1枚目:審査員の大垣共立銀行、中日新聞社、アサヒ飲料、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ公式マスコットディーディーも出席した表彰式後の記念撮影

- 写真2枚目:高校の部グランプリ 三重県立相可高等学校 テーマ「廃棄物利用による有機稲作の実践」

- 写真3枚目:大学・専門学校の部グランプリ 東海学院大学 テーマ「食品ロス削減で持続可能な消費の拡大 産学官連携で取組む規格外野菜の商品化」

東海地域有機農業フォーラム2024を開催しました(2月12日)

東海農政局とあいち有機農業推進ネットワークは、2月12日、愛知学院大学名城公園キャンパス(名古屋市北区)で、オーガニックビレッジで広がる有機のまちづくりをテーマとした「東海地域有機農業フォーラム2024」を開催しました。

フォーラムでは、秋葉局長による基調講演に続き、オーガニックビレッジに取り組んでいる岐阜県白川町、愛知県東郷町、三重県尾鷲市からの取り組みが報告されました。会場参加者を交えたトークセッションでは、オーガニックビレッジ宣言後の3市町の変化や今後の課題を共有し、有機農業の拡大に向け活発な意見交換が行われました。

- 写真:有機農業やオーガニックビレッジに関心がある生産者、消費者、行政職員など123名が参加

農業農村整備事業優良工事等の表彰式を行いました(2月12日)

東海農政局は、毎年、前年度に完了した所管の工事および調査・測量・設計業務の中から、その成果が優秀であり他の模範となる受注者の表彰を行っています。

今年度は、2月12日に表彰式を行い、農林水産省農村振興局長表彰1者、東海農政局長表彰6者の計7者が表彰されました。

- 農林水産省農村振興局長表彰

(株)奥村組名古屋支店

明治用水頭首工地区 明治用水頭首工復旧工事 - 東海農政局長表彰

(株)河合組

中勢用水地区 安濃ダム堆砂対策その6他工事 - 徳倉建設(株)

新濃尾(二期)地区 新木津用水路小牧岩崎工区その6工事 - 日本国土開発(株)名古屋支店

矢作川総合第二期地区 明治本流(下流部)耐震化対策里・浜屋工区その3-1工事 - (株)三祐コンサルタンツ

矢作川地区 羽布ダム洪水吐ゲート耐震性能照査業務 - 若鈴コンサルタンツ(株)

新濃尾(二期)地区 新木津用水路施設管理要領作成その2業務 - (株)興栄コンサルタント

明治用水頭首工地区 明治用水頭首工魚道遡上調査業務

写真:受賞者の皆さん(下段左から右に)

日本国土開発(株)名古屋支店 支店長 松本 英孝氏

徳倉建設(株) 取締役常務執行役員 米澤 友宏氏

(株)河合組 代表取締役 笠井 秀昌氏

(株)奥村組名古屋支店 支店長 町田 博紀氏

(株)三祐コンサルタンツ 国内事業本部長 佐々木 昌昭氏

若鈴コンサルタンツ(株) 代表取締役社長 吉田 伸宏氏(吉=つちよし)

(株)興栄コンサルタント 代表取締役社長 小野 慶太氏

里山の恵みマルシェin名鉄百貨店を開催しました(2月5日から11日)

東海農政局は名鉄百貨店と共同で、令和7年2月5日から11日まで、名鉄百貨店メンズ館地下1階フレッシュステーション(名古屋市中村区)において、「里山の恵みマルシェin名鉄百貨店」を開催しました。

東海3県(岐阜、愛知、三重)から集まった5事業者が、農山村の地域資源である「里山の恵み」を利用した農産物や加工品の販売を行いました。

事業者は、訪れた客との交流を楽しみながら、それぞれの地域資源の魅力を消費者へ発信していました。

- 写真1枚目:食品催事場

- 写真2枚目、3枚目:事業者との交流の様子

- 関連情報:「里山の恵みマルシェin名鉄百貨店」を開催します

親子の米粉料理教室を開催しました(2月1日)

東海農政局は、東海米粉食品普及推進協議会との共催で、 2月1日に愛知県刈谷市で「親子の米粉料理教室」を開催しました。

当日参加した14組の親子(34名)は、講師の齋藤ゆみさん(株式会社ココトモファーム:愛知県犬山市)から、「米粉のほろほろスノーボール」、「生米粉のもちもちクレープ」など米粉の特性を生かしたお菓子のレシピを教えてもらいました。

参加者たちは、齋藤さんの説明に合わせ、材料を混ぜたり、生地を成形したりと、親子で和気あいあいと調理に取り組み、見事に出来上がりました。

完成後は、お菓子を小瓶に詰めてラッピングしたり、自分で焼いたクレープに新鮮なフルーツをトッピングしたり、米粉を楽しく体験する機会となりました。

- 写真1枚目:米粉を使ってお菓子を作る親子

- 写真2枚目:料理教室終了後、子どもから「どれもおいしくて、とても楽しかった」、親から「これから米粉を使ったメニューを増やしてみたい」と好意的な声が寄せられました

- 写真3枚目:参加者たちで作った米粉のお菓子

- 関連情報:親子の米粉料理教室を開催しました

田原市・JA愛知みなみ 横浜市で「MINAMI Flower Days」を初開催(1月31日から2月2日)

1月31日から2月2日までの3日間、愛知県田原市とJA愛知みなみは、神奈川県横浜市中区「象の鼻テラス」で 「MINAMI Flower Days」を開催しました。

田原市は、市町村別での花き生産量が日本一です。このイベントは、「世界に誇れる花のまち」田原市をPRし、400品種以上の花の魅力を広く発信するために、横浜市で初開催されました。

会場では、花をただ眺めるだけでなく、ブーケ作りやフラワーバイキングなど、来場者が楽しむことができる趣向が凝らされていました。

令和8年3月から横浜市で開催される「2027年国際園芸博覧会」に合わせ、主催者は来年の「MINAMI Flower Days」の首都圏での開催に向けた準備を始めています。

東海農政局は、田原市の花きの知名度向上の取り組みを引き続き支援するとともに、首都圏での消費拡大につながることを期待します。

- 写真1枚目:参加者みんなで楽しくブーケ作りワークショップ

- 写真2枚目:関係者による花のテープカット

- 写真3枚目:フラワーバイキング

- 関連情報:JA愛知みなみ Minami Flower Days in 横浜(外部リンク)

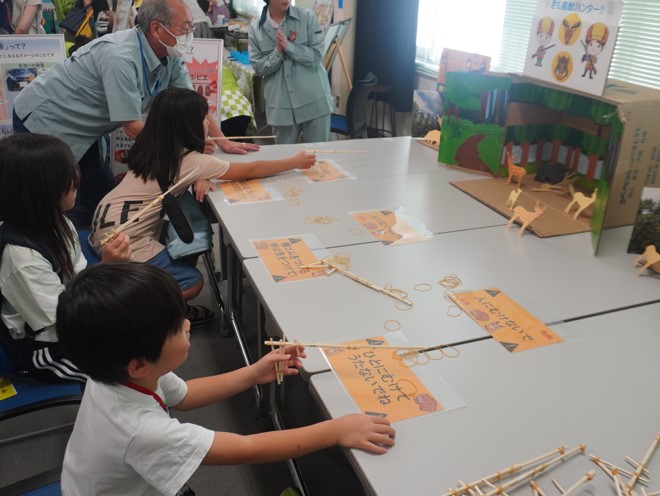

キャリア教育支援イベント「ミライトラベルDAY」に参加(1月28日、29日)

東海農政局は、1月28、29日に吹上ホール(名古屋市千種区)で開催された「ミライトラベルDAY」(主催:名古屋市教育委員会)に参加し、市内の小学生に向け、農林水産省の仕事を紹介しました。

このイベントは、名古屋市が推進するキャリア教育の充実を図る一環として開催されました。参加した市内の小学4~6年生のうち、2日間で160人の児童が農林水産省の仕事を学び、その後、食品サンプルに貼られた食品表示ラベルの間違い探しを体験しました。

- 写真:2日間で160人が農林水産省の仕事を学びました。その後、食品サンプルに貼られた食品表示ラベルの間違い探しを体験しました。

- 関連情報:名古屋市教育委員会主催の「ミライトラベルDAY」に参加しました

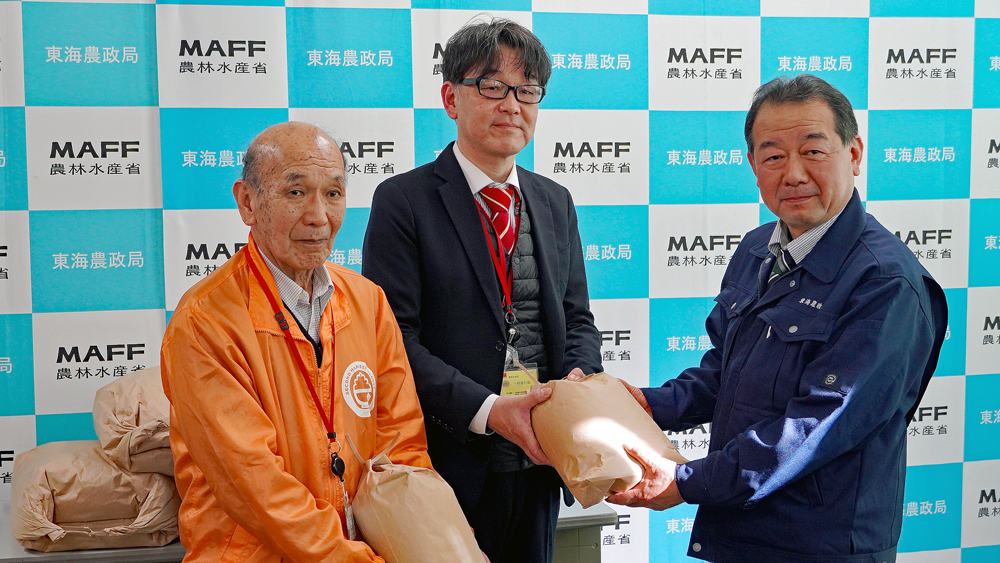

水稲調査の玄米をフードバンクへ贈呈式を開催 (1月17日)

東海農政局は、水稲調査で生じた玄米270kgを、当農政局が運営するマッチングシステム「食の架け橋」を通じ、フードバンク2団体へ寄付しました。

1月17日に東海農政局で開催した贈呈式で、セカンドハーベスト名古屋 理事長 前川 行弘氏からは、「お米の寄付が減少する中、今回の取り組みはありがたい」、フードバンク愛知事務局 磯野 泰治氏からは、「提供先から最も喜んでもらえるのはお米。子どもたちにたくさん食べてほしい」との声をいただきました。

農林水産省の水稲調査で用いた玄米をフードバンクへ寄付する取り組みは、今回が全国初となります。

ご協力をいただいた調査対象経営体の皆さまのご厚意に感謝します。今後もこの活動を継続していきますので、皆さまのご協力をお願いします。

- 写真:秋葉東海農政局長(右)から玄米を受け取る、セカンドハーベスト名古屋 理事長 前川 行弘氏 (左)と、フードバンク愛知 事務局 磯野 泰治氏(中央)

- 関連情報:全国初、統計調査で用いた玄米をフードバンクへ寄付する贈呈式

ディスカバー農山漁村の宝(第11回選定)選定証授与式~東海農政局管内から3地区が選定されました~(12月17日)

農林水産省と内閣官房は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に向けて、農山漁村の地域資源を引き出すことにより地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例を毎年選定しています。

令和6年12月17日、東京都港区で「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第11回選定)選定証授与式が開催され、全国選定された30地区の優良事例のうち、東海農政局管内から、3地区(うち2地区は特別賞)が選定されました。

80%山のまちを元気にする協議会では、八百津町の今につながる文化と歴史を体験型ワークショップにまとめ、長期滞在ツアーに詰め込み提供する農泊実施体制を確立しています。

特定非営利活動法人おかざき農遊会では、「菜園都市おかざき」を掲げ、次世代を担う子ども達をはじめ広範な市民を対象に野菜づくりの楽しさを伝える活動に力を注いでいます。

服部農園有限会社では、平成30年に耕作放棄地を活用し、約30aの農地にヒマワリを咲かせました。年々花畑の数を増やし、令和3年からは花の種代を同町の企業が支援、種まきや石拾いをイベントとして行っています。

- 写真1枚目:【ビジネス・イノベーション部門】80%山のまちを元気にする協議会(岐阜県八百津町)・特別賞(農泊賞)

- 写真2枚目:【コミュニティ・地産地消部門】特定非営利活動法人おかざき農遊会(愛知県岡崎市)

- 写真3枚目:【コミュニティ・地産地消部門】服部農園有限会社(愛知県大口町)・特別賞(美しい景観の保全に資する取組賞)

- 関連情報:第11回選定結果

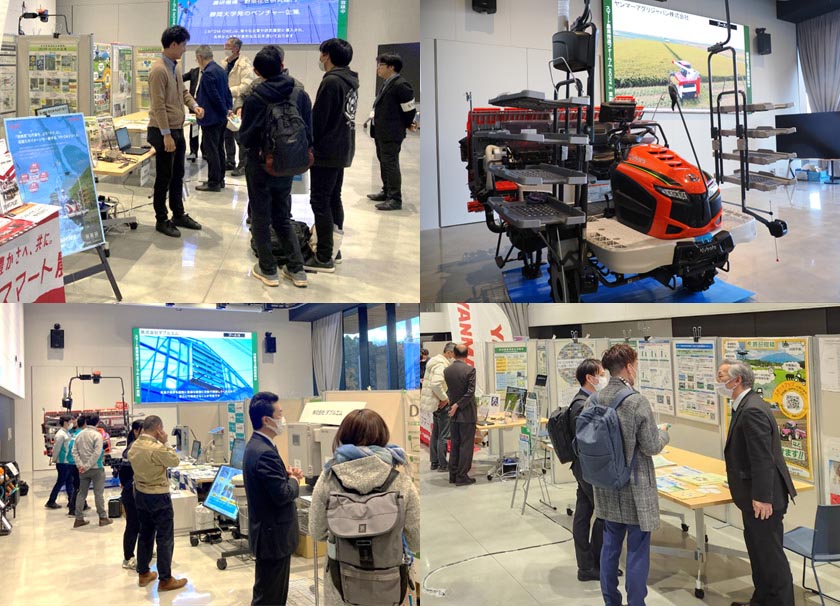

スマート農業推進フォーラム2024 in 東海を開催しました(12月17日)

東海農政局と農研機構中日本農業研究センターは、12月17日、STATION Ai(名古屋市昭和区)で、 「スマート農業推進フォーラム2024 in 東海」を開催しました。

スマート農業実証プロジェクトの成果報告、鳥羽商船高等専門学校の学生によるスマート農業技術の開発と実用化の取組報告のほか、生産者および農業機械メーカーによるスマート農業技術の現場実装についての事例発表とパネルディスカッションなどを行いました。

同時に開催した農業機械メーカーやスタートアップ企業等によるスマート農業機器等の展示では、20のブースで最新の機器等が紹介され、来場者が興味深く見入っていました。

- 写真1枚目:フォーラムの様子

- 写真2枚目:フォーラムと展示会場を合わせ、農業関係者、民間事業者、行政関係者ら約200名が参加

- 関連情報:スマート農業推進フォーラム2024 in 東海

「第3回学校給食セミナー」を開催しました(12月12日)

東海農政局は、12月12日、名古屋市中村区で、学校給食セミナーを開催しました。当日は、愛知県内を中心に行政、教育委員会、栄養教諭、給食センター職員など、学校給食事業の関係者等、オンライン参加を含め123名が参加しました。

本セミナーでは、学校給食を通じた食育の推進と学校給食における地場産物や有機農産物等の利用促進に向け、基調講演や先進事例紹介、有機農産物等の学校給食への導入に有益な情報提供を行いました。

その後、会場参加者との質疑・意見交換を実施しました。

- 写真1枚目:会場参加者と意見交換する4名の講師(左から、学校給食地産地消食育コーディネーター 杉木 悦子 氏、まちむら交流きこう地域活性化チーム 上野 美帆 氏、一般財団法人武蔵野市給食・食育振興財団理事長 北原 浩平 氏、オーガニックファーマーズ名古屋代表 吉野 隆子氏)

- 写真2枚目:学校給食地産地消食育コーディネーター 杉木 悦子 氏による講演風景

- 関連情報:令和6年度 第3回学校給食セミナー「学校給食への地場産物・有機農産物等の活用」

令和6年度「農山漁村発イノベーション情報交流会」を開催(12月2日)

東海農政局は、12月2日(月曜日)、名古屋市中村区で、令和6年度農山漁村発イノベーション情報交流会を開催しました。

株式会社On-Co代表取締役 水谷 岳史氏による基調講演では、空き家を活用した地域活性化の取り組みが紹介されました。

愛知県農山漁村発イノベーションサポートセンター統括企画推進員 中野 公雄氏がモデレーターを務めたパネルディスカッションでは、ユニークな発想で地域活性化に取り組む若手起業家等が体験談を交え、農山漁村発イノベーションについて意見を交わしました。

交流会には、東海3県の農業者、食品企業担当者ら82名が参加し、名刺交換会では、各地域の取り組みについて熱心に情報交換が行われました。

この交流会をきっかけとして、農業者、民間事業者、行政相互間に新たな連携が生まれ、地域活性化が促進することを期待しています。

- 写真1枚目:株式会社On-Co代表取締役 水谷 岳史氏による基調講演

- 写真2枚目:パネルディスカッション(モデレーター 中野 公雄氏(左))

- 写真3枚目:名刺交換会

- 関連情報:令和6年度「農山漁村発イノベーション情報交流会」を開催します

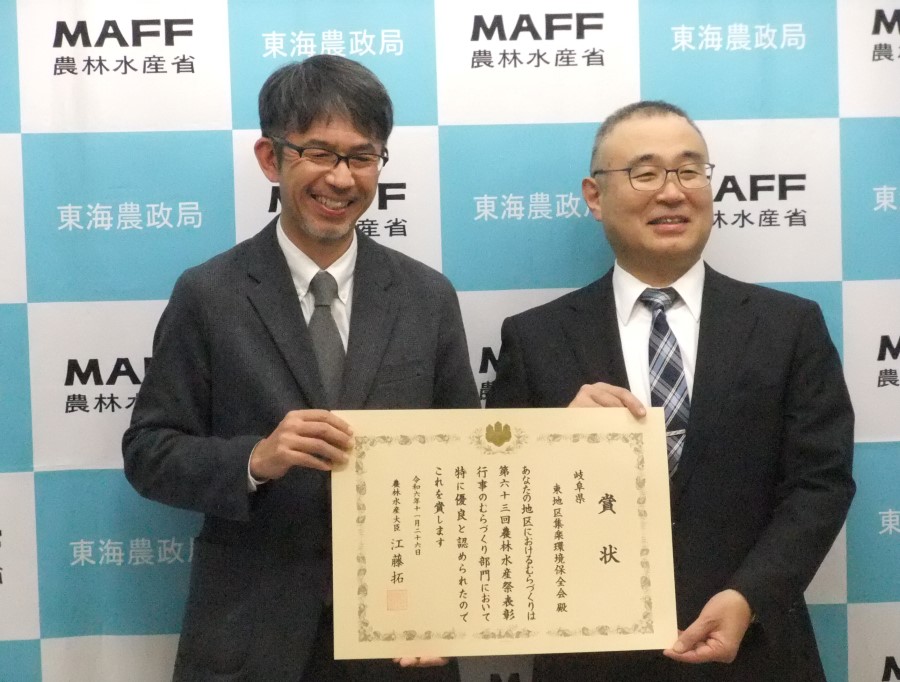

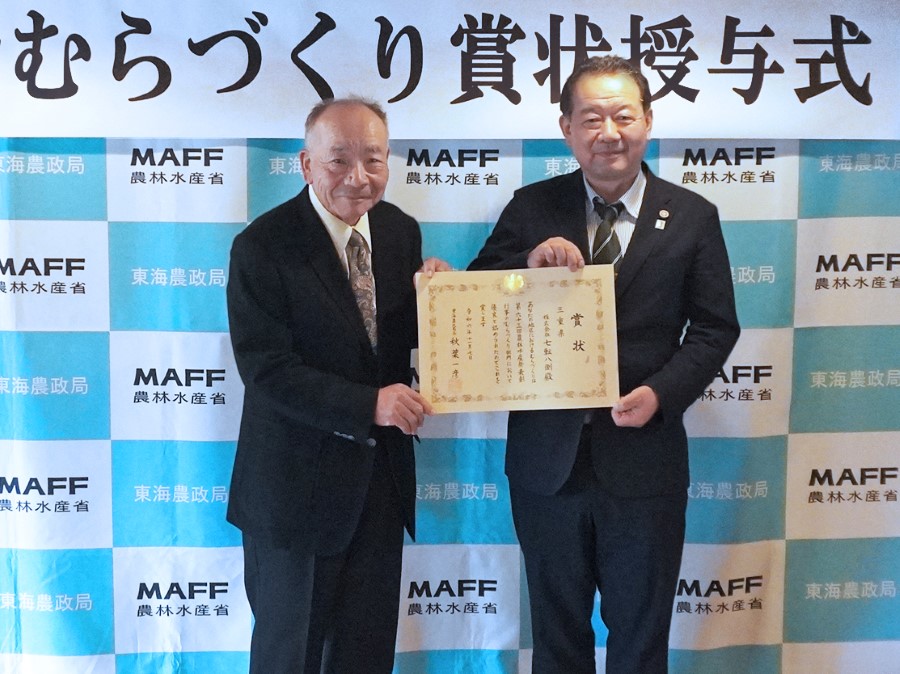

令和6年度豊かなむらづくり 東地区集楽環境保全会(岐阜県下呂市)が農林水産大臣賞を受賞しました(11月26日)

農林水産省が実施する「豊かなむらづくり全国表彰事業」で、令和6年度は、東海農政局管内から農林水産大臣賞および東海農政局長賞の計3団体が受賞し、各団体ごとに賞状授与式を開催しました。

農林水産大臣賞の東地区集楽環境保全会(岐阜県下呂市)には、 11月26日、同市で賞状が授与されました。同団体は、集落環境の保全や新規就農者の就農支援等による「農業生産の維持・向上」、廃校を拠点としたさまざまな交流機会の創出を通じた「地域コミュニティの維持」、ふるさとワーキングホリデーや大学との連携協定を通じた「関係人口の創出」の3つを柱に、地域を挙げて創意工夫を凝らした取り組みを展開したことが評価されました。

東海農政局長賞の鞍掛山麓千枚田保存会(愛知県新城市)には、 11月14日、愛知県設楽町で賞状が授与されました。同団体は、長年にわたり「四谷の千枚田」の保全活動を通じて棚田景観維持に取り組み、地元小学校、企業等と連携した稲作体験、研修等による食育・社会教育に貢献したことが評価されました。

同じく東海農政局長賞の株式会社七転八倒(三重県伊賀市)には、11月7日、同市で賞状が授与されました。同団体は、空き家を改修した古民家での地元素材(米・野菜)を生かした料理の提供、地元女性の雇用、農泊等の取り組みで、地域所得の創出、地域活性化や関係人口の増加に貢献したことが評価されました。

- 写真1枚目:【農林水産大臣賞】東地区集楽環境保全会 代表 佐々木 克哉 氏(左)實井農村振興部長(右)

- 写真2枚目:【東海農政局長賞】鞍掛山麓千枚田保存会 会長 小山 舜二 氏(左)實井農村振興部長(右)

- 写真3枚目:【東海農政局長賞】株式会社七転八倒 代表取締役 福持 久郎 氏(左)秋葉東海農政局長(右)

- 関連情報:豊かなむらづくり全国表彰事業

大府市がオーガニックビレッジ宣言を行いました(11月22日)

有機農業の産地化を進めている愛知県大府市は、11月22日、大府市役所で「オーガニックビレッジ」の宣言式を開催しました。宣言式で岡村秀人大府市長は、「こどもたちの輝く未来に美しい地球環境を引き継いでいくためにも、地域の人財と限りある資源を活用した官民連携での有機農業の取り組みを加速することを誓う」と決意を述べました。

今回の宣言で、東海3県(岐阜・愛知・三重)での「オーガニックビレッジ」は8市町となりました。

東海農政局は、大府市の取り組みを引き続き支援するとともに、この宣言を契機として有機農業の輪が広がることを期待しています。

- 写真1枚目:記念撮影の様子

- 写真2枚目:学校給食への提供や一般販売される「おおぶニック学校給食米」

- 関連情報:大府市オーガニックビレッジ宣言を行いました(外部リンク)

あいちウィークコラボイベント「秋まふり@東海農政局」を開催しました(11月22日)

東海農政局は、11月22日、あいちウィークの期間中に合わせて、親子向けキッズプロジェクト「秋まふり@東海農政局」を開催しました。

子どもたちは、稲わらを使ったしめ縄リースづくり体験や、ラディッシュを使った苗植え体験をして楽しみました。

イベントには61名の親子が参加し、稲作・野菜作りへの興味を深めました。当日の参加者からは「土を触ったり、作ったりいろいろな体験ができ、充実した時間を過ごすことができた」などの意見がありました。

- 写真1枚目:ラディッシュの苗植えの様子

- 写真2枚目:しめ縄リースづくり体験の様子

消費者行政ミーティングを開催しました(11月20日)

東海農政局は、11月20日に名古屋能楽堂で「農林漁業体験の推進」をテーマとして、消費者行政ミーティングを開催しました。ミーティングは、岐阜、愛知、三重の各県ごとに開催し、愛知県が初開催となります。

当日は愛知県内の食育関係者が参加し、事例紹介や意見交換を行いました。

意見交換では、参加者から「幼少期からの食育、特に父母などと一緒に行う農作業体験が大切」、「高校生、大学生、20代は、食育を受ける機会が抜け落ちていることが課題」、「農山漁村体験を継続する秘訣は、自治体職員などと良好な関係を築くこと」などの発言がありました。

- 写真1枚目:参加者による事例紹介の様子

- 写真2枚目:参加者との意見交換の様子

- 関連情報:令和6年度「東海消費者行政ミーティング ~食をめぐる施策について~」(愛知県会場)を開催します

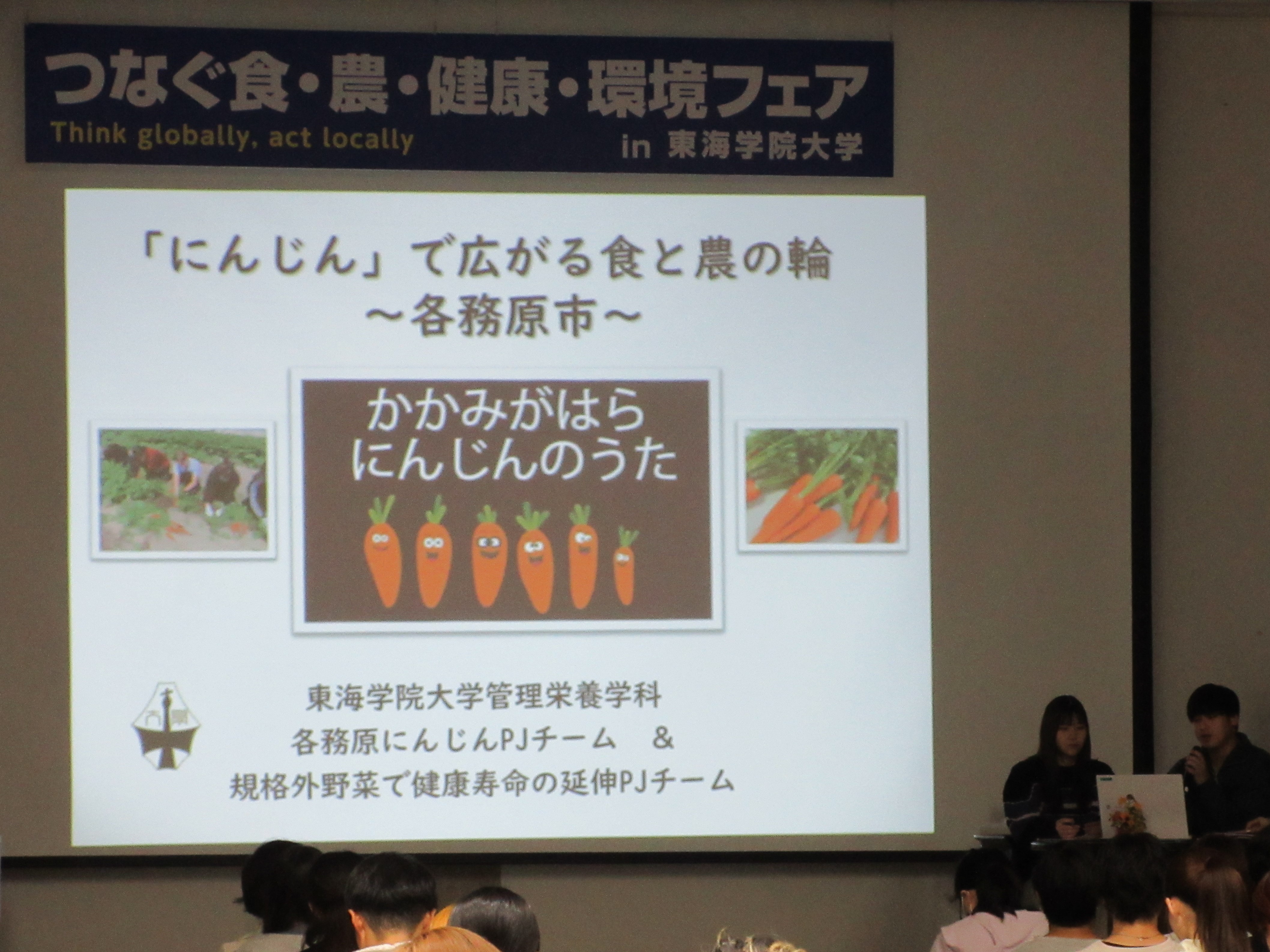

東海学院大学で食と農をテーマにパネルディスカッション(10月27日)

東海農政局は、10月27日、東海学院大学(岐阜県各務原市)と連携し、「つなげよう、広げよう、食と農の輪~地域へ飛び出せ!Z世代からの挑戦~」をテーマにパネルディスカッションを開催しました。

このイベントは、「ニッポンフードシフト」の取り組みの一環として、令和4年度から3年連続で開催しています。 秋葉東海農政局長の開会あいさつの後、健康福祉学部管理栄養学科の学生による3つのプロジェクトチーム(にんじん、棚田米、茶)から、日ごろ取り組んでいる食と農に関する活動が紹介されました。意見交換では、学生と東海農政局若手職員との間で、有機栽培の推進、地球温暖化への適応などについて活発な議論が交わされました。

- 写真1枚目:パネルディスカッションには、会場135名、オンライン611名が参加

- 写真2枚目:学生による発表の様子

- 関連情報:パネルディスカッション「つなげよう、広げよう、食と農の輪~地域へ飛び出せ!Z世代からの挑戦~」

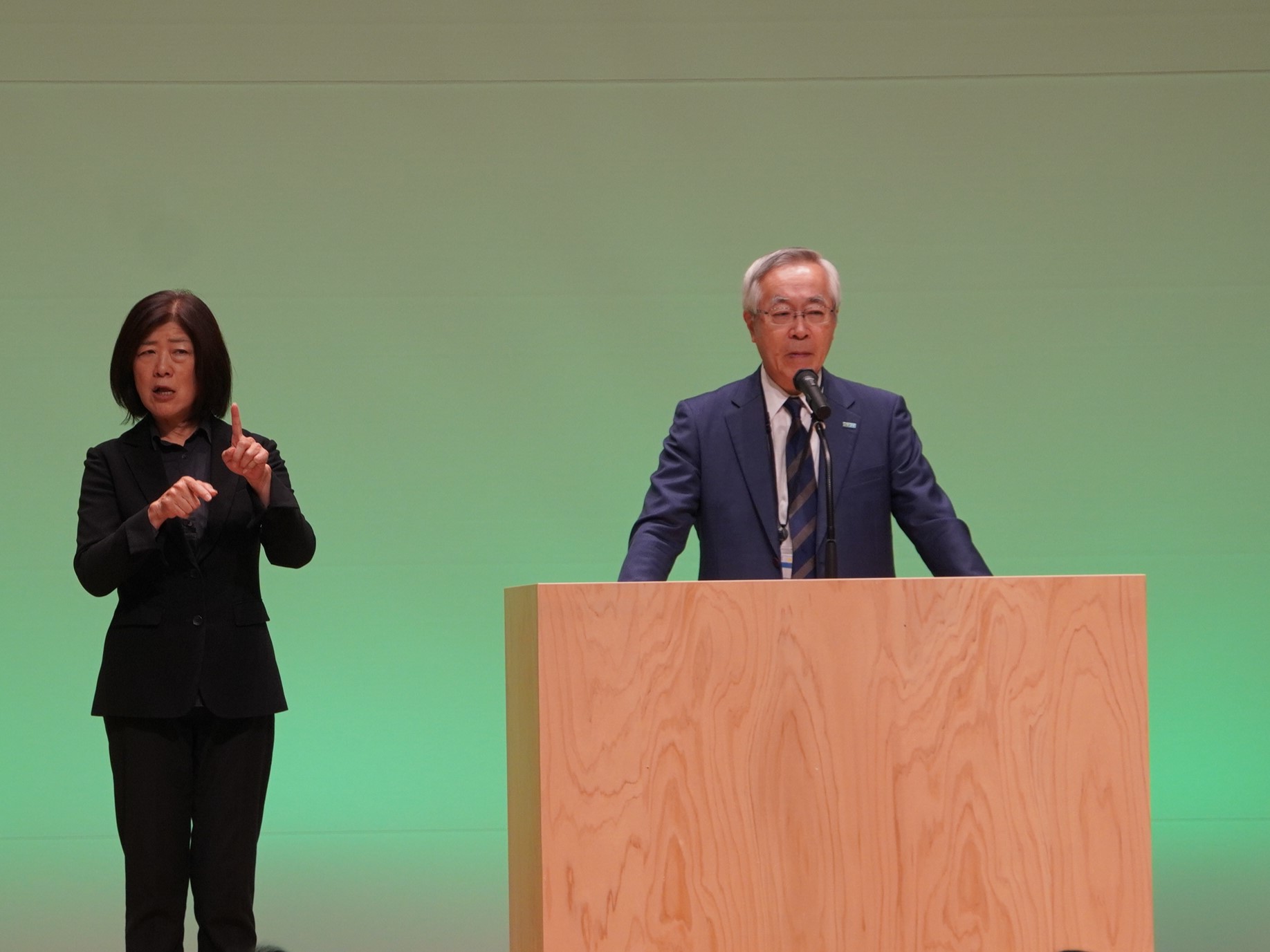

農福連携全国都道府県フォーラム・全国農福連携マルシェが開催されました(10月26日)

10月26日に岐阜県庁で「農福連携全国都道府県フォーラムin ぎふ」(主催:農福連携全国都道府県ネットワーク、一般社団法人岐阜県農畜産公社、岐阜県)が開催されました。東海農政局秋葉局長が祝辞を述べたほか、基調講演、農福連携に取り組む事業者から創意工夫によって課題を乗り越えた事例や、企業連携を通じた新商品開発の取り組みについて、福祉事業者や企業から発表がありました。県庁周辺で開催された「全国農福連携マルシェ」には、全国から50の農福連携事業者が出展しました。会場は、ノウフク商品を購入する多くの買い物客で賑わいを見せていました。

- 写真1枚目:全国農福連携マルシェ会場の様子

- 写真2枚目:農福連携全国都道府県フォーラムで挨拶を述べる(一社)日本農福連携協議会 皆川会長理事

- 関連情報:農福連携の推進(農林水産省へリンク)

オアシス21オーガニックファーマーズ朝市村へ感謝状(10月26日)

東海農政局は、令和6年10月26日、オアシス21(名古屋市東区)においてオアシス21オーガニックファーマーズ朝市村村長 吉野 隆子氏に感謝状を贈呈しました。吉野氏は、20年の長きにわたり毎週土曜日に地域で生産された有機農産物等を販売する場をつくり生産者と消費者を結ぶ架け橋として消費者にも定着するとともに、有機農業を志す新規就農者の相談受け付け、担い手の育成など有機農業の発展に尽力されました。

感謝状を受け取った吉野氏からは「就農希望者を育てる意欲のある農家がいてくれることは何より心強いことであり、こうしたバトンの受け渡しが続いていくことで、有機農業はもっと広がっていくと信じている」との期待が寄せられました。

- 写真1枚目:感謝状を手に記念撮影(オアシス21オーガニックファーマーズ朝市村村長吉野隆子氏(右)、加藤局次長(左) )

- 写真2枚目:朝市村関係者の集合写真

- 関連情報:オアシス21オーガニックファーマーズ朝市村(外部リンク)

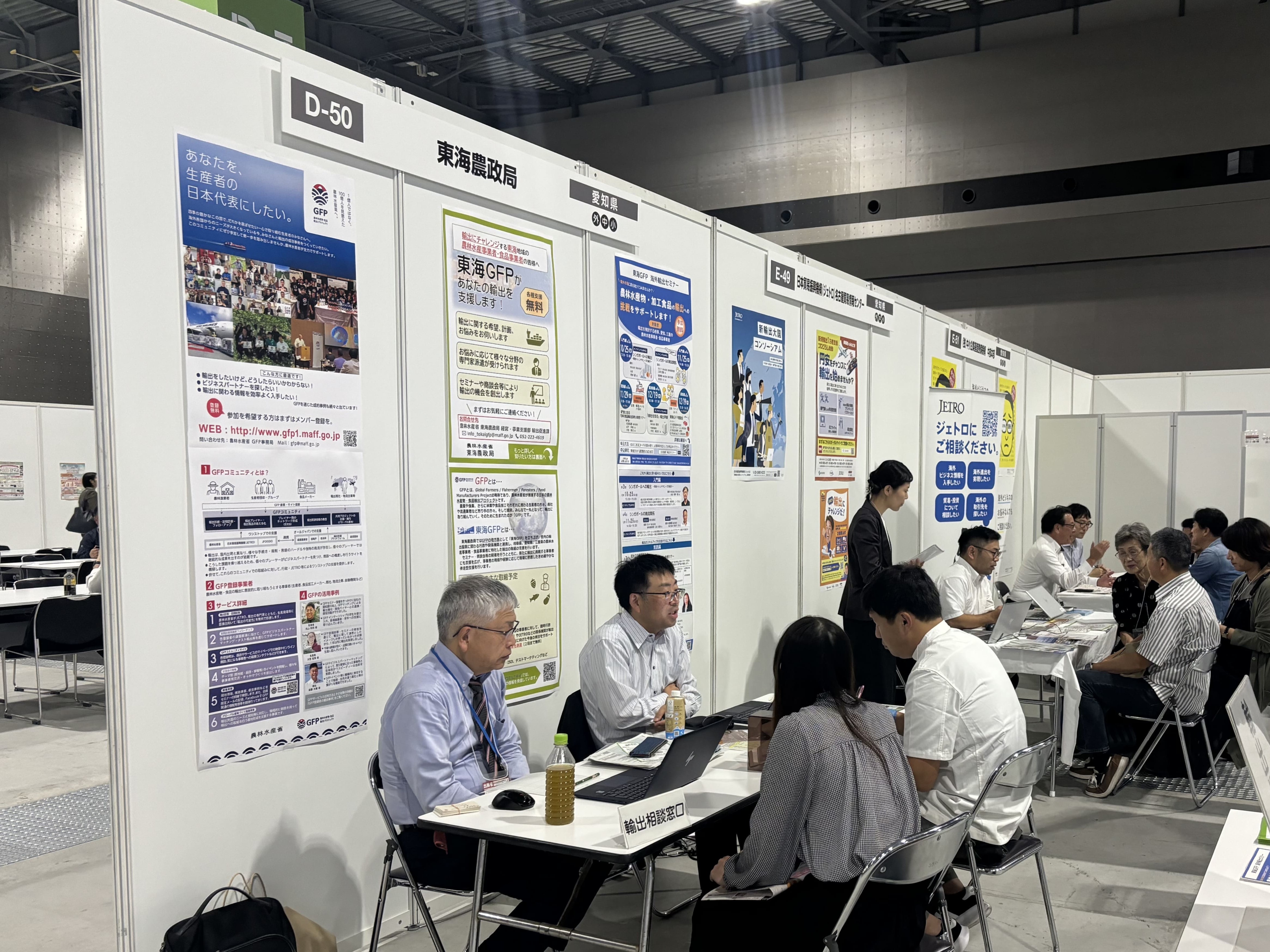

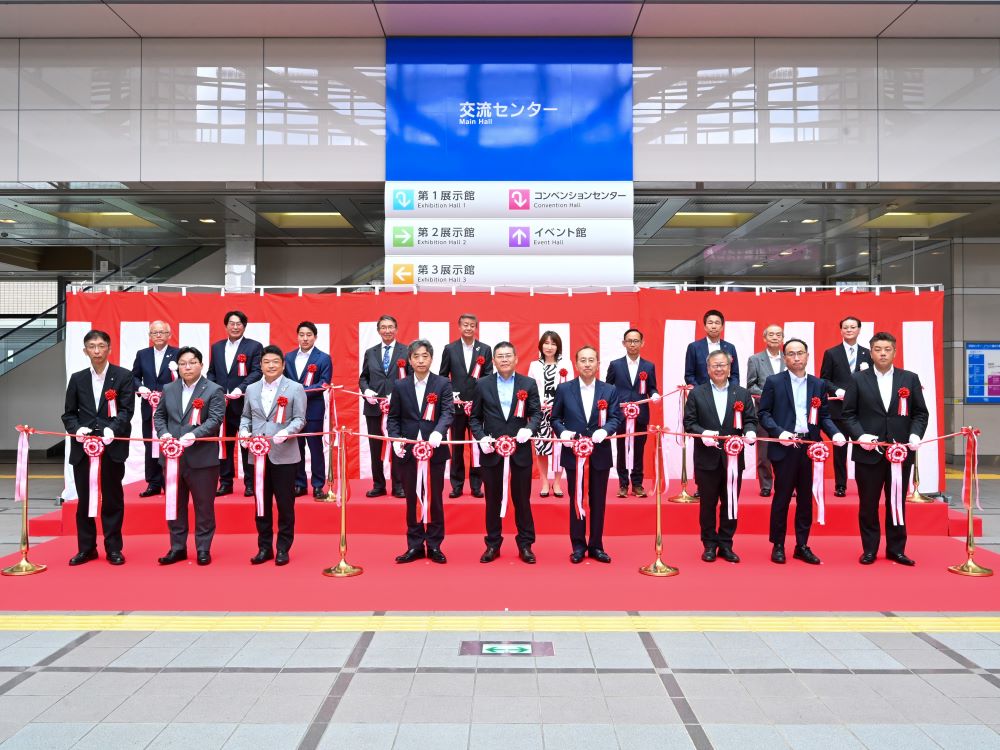

「FOOD STYLE Chubu 2024」でブースを出展しました(10月23日・24日)

10月23日・24日の2日間、 「FOOD STYLE Chubu 2024」(東海農政局後援)が、Aichi Sky Expo (愛知県常滑市)で開催されました。FOOD STYLEは、外食・中食・小売の販売拡大をするための食品・飲料・設備・サービスが集結する商談展示会です。中部地域では初めて開催され、318社が出展し、約8,000人が来場しました。

東海農政局からは、秋葉局長が来賓としてオープニングセレモニーに参加するとともに、中部・東海エリアの農業・農村を含む食業界の発展と地域活性化に寄与するため、海外輸出相談コーナーにブースを出展しました。 東海農政局は、今後とも地域の食品産業の振興に向けてサポートしていきます。

- 写真1枚目:関係者によるテープカット(10月23日)

- 写真2枚目:東海農政局は海外輸出相談コーナーにブース出展(FOOD STYLE 実行委員会提供)

- 関連情報:FOOD STYLE JAPAN 中部(外部リンク)

VR体験コーナーを出展しました(10月12日)

東海農政局は、10月12日、農業文化園・戸田川緑地(名古屋市港区)のイベントにおいて、「食べものができるまで」をテーマに、VR(バーチャルリアリティ:仮想現実)体験コーナーを出展しました。コンテンツは、「牛乳はどこから来るの」(乳牛から搾った乳がパック製品になるまで)と「お米ができるまで」の2種類を用意。

360度の風景が見られることから、上にのけぞるようにゴーグルをのぞきこんだ子どもたちからは、「牛さん、いたー!大きい~!(触れそうだったけど…)触れなかったよ」と明るい声が聞こえました。「学校給食の牛乳と同じように、ビンに詰めるところを見たよ」など、親子の楽しそうな会話が聞かれ、普段見ることができない牛舎の中やお米の貯蔵施設を、多くの方がVR体験しました。

- 写真1枚目:夢中になってVR体験を楽しむ子どもたち

- 写真2枚目:子どもを中心に142人が参加

- 関連情報:バーチャルリアリティ(VR)体験会

「東海食育セミナー」を開催しました(10月10日)

東海農政局は、10月10日、名古屋市で食べ物を大切にすることへの理解を深めるセミナーを開催しました。

基調講演では、日本女子大学の小林富雄教授が、食品のリユース(持ち帰り、寄付、規格外野菜の販売など)の現状と課題について紹介し、「傍観者にならず、自分事として取り組んでほしい」と呼び掛けました。その後、さまざまな立場からの事例が紹介された後、意見交換が行われました。

また、本セミナーの実施に併せフードドライブを実施し、集まったコメや乾麺などの食品238点を農政局から名古屋市に寄贈しました。

- 写真1枚目:基調講演 日本女子大学 教授 小林 富雄氏(農学博士、経済学博士、ドギーバッグ普及委員会 委員長)

- 写真2枚目:左から、小林教授、(株)バローホールディングス、わいわい子ども食堂、(株)コークッキング(フードシェアリングサービス)、東海学院大学管理栄養学科の学生4名)が登壇し意見交換

総合化事業計画の認定証を交付しました(10月8日)

東海農政局は10月8日(火曜日)、稲沢市役所で、株式会社歩荷(ぼっか)代表取締役 安田 博美(やすだ ひろみ)氏に、総合化事業計画の認定証を交付しました。株式会社歩荷は、稲沢市内の鶏卵を生産する事業者で、飼料設計から配合まで、全ての作業を自社で行い、稲作農家と連携して飼料用米を活用するなど、飼料の国産化を進めています。

また、独自の平飼い技術によって、鶏の健康に配慮した生産方法を実践し、さらに鶏糞は地域の農家に供給するなど、循環システムの確立にも貢献しています。

地元食材を活用し、自社の卵と鶏肉を主食材としたメニューを開発し、新たに建設するレストランで提供する事業を計画しています。

- 写真1枚目:認定書を手にする株式会社歩荷(ぼっか)代表取締役 安田 博美氏(右から2人目)、同社 安田 王彦氏(左から2人目)、歩荷の鶏卵を持つ加藤稲沢市長(右)、認定書を交付した伊藤東海農政局次長(左)(令和6年10月8日撮影)

- 写真2枚目:緩衝材にそば殻を使用した歩荷の鶏卵

「農泊ネットワーク大会 in下呂市馬瀬」 を開催しました(10月2日・3日)

東海農政局は10月2~3日、岐阜県下呂市馬瀬で、東海3県(岐阜、愛知、三重)の農泊地域、旅行、行政の各関係者が一堂に会し交流する「農泊ネットワーク大会」を初開催しました。

初日は、ガイドウォーキング、里山サイクリング、エゴマ五平餅作り体験のほか、インバウンド誘致策の講演を行いました。

2日目は、農泊地域が成長するための講演の後、各地の取り組み紹介や課題解決についての座談会を実施しました。

開催後、「日頃の活動を見直すいい機会だった」「他地域の取り組みを参考にできた」「各地との連携を積極的に検討する」など、参加者から農泊地域の発展を目指す前向きな声が聞かれました。

- 写真1枚目:豊かな自然の中、里山サイクリング(令和6年10月2日撮影)

- 写真2枚目:参加者で仲良くエゴマ五平餅作り

「総合防除全国キャラバンin東海」を開催しました(9月26日)

東海農政局は、9月26日に名古屋市で、総合防除の取り組みが広がることを目指し、「総合防除全国キャラバンin東海」を開催しました。東海3県(岐阜、愛知、三重)を中心に、 農業関係者、民間事業者、行政関係者ら約100名が参加しました。

各地の事例や、各県の普及方針を紹介した後、総合防除の普及拡大に向けた課題や対策について、専門家による講演や意見交換を実施しました。また、会場では、防除資材の展示や天敵活用の動画放映も行いました。

- 写真:資材展示の様子(中央のライトは害虫の光反応を利用した防除技術である赤色LED)

- 関連情報:「総合防除全国キャラバンin東海」を開催しました

濃尾用水 犬山頭首工小水力発電所完成式が開催されました(9月5日)

国営新濃尾土地改良事業により令和3年度に着工した犬山頭首工小水力発電所の完成式が、9月5日、愛知県犬山市で開催されました。濃尾用水協議会(瀬戸三朗会長)主催の式典には関係者約40名が出席し、施設の完成を祝いました。

この小水力発電所の稼働により、カーボンニュートラルの取り組みの一つである再生可能エネルギー導入の拡大に貢献するとともに、土地改良施設の維持管理費の軽減を通じて地域農業を持続的に下支えすることが期待されます。

- 写真1枚目:関係者によるテープカット(左から高橋羽島用水土地改良区理事長(高=はしごだか)、穂積木津用水土地改良区理事長、瀬戸濃尾用水協議会会長(宮田用水土地改良区理事長)、秋葉東海農政局長、大村愛知県知事、足立岐阜県農政部長、川中新濃尾農地防災事業所長)(令和6年9月5日撮影)

- 写真2枚目:3.25mの落差を活用して発電する犬山頭首工小水力発電所(犬山頭首工小水力発電所資料を基に作成)

- 関連情報:新濃尾農地防災事業所

「親子花育セミナー」を開催しました(8月24日、9月7日)

東海農政局は、東海地域花き普及・推進協議会との共催で、「親子花育セミナー」を2か所の卸売市場で開催しました。

8月24日は愛知名港花き地方卸売市場(名古屋市港区)で模擬セリやフラワーアレンジメントを体験、9月7日は愛知豊明花き地方卸売市場(愛知県豊明市)で花にまつわるクイズや寄せ植えを楽しみました。

花や緑に親しむこの機会を通じて、優しさや美しさを感じる気持ちを育む「花育」が広がることを期待しています。

- 写真1枚目:52名の親子が端末を操作し模擬セリを体験(愛知名港花き地方卸売市場、令和6年8月24日撮影)

写真2枚目:季節の花を使って72名の親子が寄せ植えづくり(愛知豊明花き地方卸売市場、令和6年9月7日撮影) - 関連情報:花育(はないく)

「OKBアグリビジネス助成金2024」贈呈式が行われました(8月22日)

8月22日、OKBアグリビジネス助成金2024贈呈式が岐阜大学内のOKB岐阜大学プラザに設置されている「OKB SCLAMB(スクラム)」で開催され、東海農政局から秋葉局長が出席しました。

大垣共立銀行は、将来のアグリビジネスの担い手を育成する高校や実用化の可能性が高い研究を行う大学などの研究者、アグリビジネスに係る実用化の可能性が高い商品・サービスの開発ニーズを持つ事業者へ毎年研究費用を助成し、地域のアグリビジネスの成長・発展に貢献しています。11回目を迎える今回は、高校部門6件、大学部門2件、事業者部門1件の計9組が受賞しました。

贈呈式後の受賞者と関係者の交流会では、地域の課題解決に向けた意見交換が活発に行われました。

- 写真1枚目:受賞者と大垣共立銀行 林 敬治 頭取(前列中央)ら関係者の集合写真

写真2枚目:受賞者の学生との意見交換

(令和6年8月22日撮影) - 関連情報:「OKBアグリビジネス助成金 2024」受賞者の決定(大垣共立銀行 外部リンク)

「第2回学校給食セミナー」を開催しました(8月21日)

東海農政局は、8月21日に岐阜市で第2回学校給食セミナーを開催し、岐阜県内の小・中学校の学校給食事業関係者47名が参加しました。

基調講演では、千葉商科大学准教授 小口 広太氏が、地産地消や有機農産物を学校給食に取り入れる必要性と意義を伝え、まちむら交流きこう地域活性化チーム 上野 美帆氏が、学校給食へ地場農産物を活用する上での工夫を説明しました。先進事例紹介では前回に続き、岡崎市経済振興部次長 小林 哲夫氏、岡崎市教育委員会学校給食センター所長代理 川合 弘晃氏が学校給食への導入事例を紹介しました。

参加者も加わった意見交換では、食農教育のあり方、今後の進め方を話し合いました。

- 写真1枚目:セミナー開会あいさつの様子

写真2枚目:千葉商科大学准教授 小口 広太氏(専門:地域社会学、食と農の社会学、有機農業研究)

写真3枚目:岡崎市 経済振興部次長 農務課長兼務 小林 哲夫氏(左)、岡崎市教育委員会 学校給食センター 所長代理 川合 弘晃氏(右)

(令和6年8月21日撮影)

令和6年産あいち米初出荷式が開催されました(8月9日)

8月9日、愛知県弥富市で、令和6年産あいち米初出荷式(主催:JAあいち経済連、JAあいち海部)が開催され、東海農政局から秋葉局長が出席しました。

式典では、JAあいち海部広報大使「あまにゃん」とJAあいち経済連のキャラクター「あぐり父さん」が米の検査を行い、出穂以降の厳しい暑さに見舞われながらも全量が1等に格付けされました。

関係者によるテープカットが行われた後、愛知県産「あきたこまち」の新米計130トンを載せたトラックが、各地に向けて出発しました。

- 写真1枚目:関係者によるテープカット(JAあいち海部提供)

写真2枚目:「あまにゃん」と「あぐり父さん」による米の検査

(令和6年8月9日撮影)

西濃運輸株式会社に農林水産大臣感謝状を贈呈しました(8月8日)

令和6年能登半島地震に際しては、多くの皆さまからのご協力により飲食料品や役務の提供をいただき、被災地にとって必要な飲食料品等を供給することができました。

農林水産省は、飲食料品や役務の提供をしていただいた方々のご厚意に対して感謝の意をお伝えするため、農林水産大臣感謝状を贈呈しています。

8月8日に、東海農政局管内の西濃運輸株式会社(岐阜県大垣市)を訪問し、感謝状の贈呈を行いました。贈呈式では、秋葉東海農政局長から「困難な状況を顧みず、現地への支援をしていただき大変感謝しております」と感謝の意を述べた後、高橋 智(たかはし さとし、高=はしごだか))取締役社長から「東日本大震災をはじめとして災害対応を行ってきた。能登半島地震では、発災後社員は寝袋を持って現地に入った。これからも災害対策基本法による指定公共機関として、しっかり役目を果たしていきたい」とお話がありました。

- 写真1枚目:西濃運輸株式会社 高橋取締役社長(左)と秋葉東海農政局長(右)

写真2枚目:贈呈式の様子

(令和6年8月8日撮影) - 関連情報:令和6年能登半島地震において飲食料品等を提供していただいた方々へ農林水産大臣感謝状を贈呈します(農林水産省へリンク)

「公務員獣医師のことがわかるセミナー」を開催しました(8月7日)

東海農政局は、8月7日、家畜衛生の向上を担う公務員獣医師を確保するため、東海3県(岐阜、愛知、三重)および3県で唯一の獣医学教育機関である岐阜大学と連携し、「公務員獣医師のことがわかるセミナー」を開催しました。

獣医学部の大学生を中心としたオンラインを含めて20名の参加者に、岐阜大学 前田 貞俊(まえだ さだとし)教授による講演や、世代が異なる公務員獣医師のディスカッションで、公務員獣医師の魅力を発信し、理解を深めてもらいました。

この機会を通じて、1人でも多くの人が公務員獣医師を目指してくれることを期待しています。

- 写真1枚目:講師を務めた獣医師の皆さん(前列左から 三重県諏訪氏、岐阜大学前田教授、愛知県福定氏、後列左から 岐阜県市川氏、農林水産省石川氏、農林水産省小林氏、愛知県加地氏)

写真2枚目:公務員獣医師とのディスカッション

(令和6年8月7日撮影)

消費者の部屋キッズプロジェクト「夏まふり@東海農政局」を開催しました(8月1日)

東海農政局は、8月1日、子どもや保護者に食や農業への理解を深めてもらうため、消費者の部屋キッズプロジェクト「夏まふり@東海農政局」を開催しました。

午前と午後の部合わせて84名の親子が参加し、鳥獣被害対策を学べる「君も鳥獣ハンター」や、田んぼにすむ生き物(メダカ)への理解を深めるための「メダカすくい」などの8つの体験型ブースを、思い思いに楽しみました。

- 写真1枚目:輪ゴム鉄砲で農作物を荒らす鳥獣を狙う子どもたち

写真2枚目:田んぼにすむ「メダカ」を集中してすくう子ども

(令和6年8月1日撮影) - 関連情報:夏まふり@東海農政局

「第4回FABEX中部2024」「第4回東海スーパーマーケットビジネスフェア2024」が開催されました(7月24日・25日)

令和6年7月24日と25日の2日間、 「第4回FABEX中部2024」と「第4回東海スーパーマーケットビジネスフェア2024」(日本食糧新聞社主催)がポートメッセなごや(名古屋市港区)で開催されました。

FABEX中部は、小売から中食・外食に至る食品・食材、機器、容器の総合見本市で、東海農政局も後援しています。

出展企業は252社、372ブース、来場者は2日間で1万1000人を超え、昨年を上回りました。

東海農政局は、今後とも、地域の食品産業の振興に向けてサポートしてまいります。

- 写真:オープニングセレモニーでの後援企業や来賓によるテープカットの様子(伊藤東海農政局次長(前列中央))

(令和6年7月24日撮影、日本食糧新聞社提供) - 関連情報:FABEX中部(外部リンク)

秋葉新局長が就任会見を行いました(7月18日)

令和6年7月5日付で就任した秋葉東海農政局長が、報道機関14社を前に、記者会見を行いました。

秋葉局長は、「東海地方は、食と食品産業、農産物が密接に絡んでいる地域。農業や食品産業、輸出産業も含め、この地域の広報マンとして、しっかり対応していきたい」と抱負を述べました。

- 写真:会見の様子(令和6年7月18日撮影)

- 関連情報:広報誌「食・農ぴっくあっぷ」(8月号1面に就任あいさつを掲載)

第1回 学校給食セミナー「学校給食への地場産物・有機農産物等の活用」を開催しました(7月2日)

東海農政局は、三重県津市で、学校給食における地場産物や有機農産物等の利用促進に向けて、食育の観点から関係者の理解を深めるための学校給食セミナーを開催しました。

セミナーには、三重県内の小・中学校の栄養教諭・学校栄養職員を中心に35名が参加しました。

「学校現場で伝えてほしい!なぜ地場産物・有機農産物等の学校給食が必要なのか」、「地産地消コーディネーター派遣事業を通じて得られた学校給食への地場産物活用の工夫や課題解決方法」と題した講演では、京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 中村貴子准教授が、「地産地消、できれば有機農産物を使用することによって、流通経路が短くなったり、農薬や肥料の輸入も減ったり、燃料や温室効果ガスの排出削減につながる。そのことを給食を通して子どもに伝え、地球環境を良くする人材を育成することが重要。栄養教諭の先生に“農の現場”の伝道師になってほしい」と語りました。

続いて、令和6年3月にオーガニックビレッジ宣言を行った愛知県岡崎市から、担当職員の小林哲夫氏と川合弘晃氏が「地場産物・有機農産物等の学校給食への導入事例」を紹介しました。

その後の意見交換では、地場産物や有機農産物等の調達先や必要量の確保、価格など学校給食に取り入れるに当たっての課題が参加者から出され、講師が「調達先や必要量の確保については、農家、卸売業者との連携が必要。岡崎市は、行政が中心となり関係者が集まる有機農業推進懇談会を開催し情報交換等を実施している」など実体験を交えながら回答しました。

講師

京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 准教授 中村貴子(なかむら たかこ)氏

岡崎市 経済振興部 次長 農務課長兼務 小林哲夫(こばやし てつお)氏

岡崎市 教育委員会 学校給食センター 所長代理 川合弘晃(かわい ひろあき)氏

- 写真1枚目:会場の様子

写真2枚目:講演の様子(中村氏)

写真3枚目:意見交換の様子(小林氏(左)、川合氏(右))

(令和6年7月2日撮影)

「地域で広がる農福連携」をテーマに報道機関の皆さまと意見交換会を行いました(6月20日、26日)

東海農政局は、報道各社に農福連携について理解を深めていただくため、「地域で広がる農福連携」をテーマに、説明会および現地見学会の2部構成で記者懇談会を開催しました。

農福連携は、5月29日に成立した改正食料・農業・農村基本法においても明文化され、6月5日に省庁横断の会議である農福連携等推進会議において農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)が決定されたばかりの注目されているテーマです。

6月20日に東海農政局で開催した説明会では、農村振興部の田井地方参事官から農福連携の取組方針や支援策、東海3県(岐阜、愛知、三重)の農福連携の先進的な取り組みを紹介しました。その後、参加した7名の記者から農福連携の特徴や今後の可能性についての質問が出されました。

6月26日には岐阜県笠松町で現地見学会を行い、農林水産省の補助事業を活用し菌床しいたけ生産用施設を整備した有限会社フジタを訪問しました。

施設を運営する合同会社就労さぽーとの藤田泰三代表、土岐まゆみ職業指導員から農福連携に取り組む思いや可能性等について説明を聞くとともに、障害者によるしいたけの収穫作業を見学しました。参加した5社の記者からは、障害者の働き方などについて熱心な質問が寄せられていました。

- 写真1枚目:説明会の様子(令和6年6月20日 撮影)

写真2枚目:現地見学会での意見交換の様子(令和6年6月26日 撮影)

写真3枚目:しいたけの収穫管理作業見学の様子(令和6年6月26日 撮影) - 関連情報:農福連携は、農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取り組みです。

←農林水産省Webサイト

←農林水産省Webサイト

西濃用水第三期農業水利事業所の看板掲示式および開所式を開催しました(6月24日)

東海農政局は、6月24日に西濃用水第三期農業水利事業所(岐阜県大垣市)の看板掲示式および開所式を開催しました。

看板掲示式は事業所にて、石田西濃用水協議会長(大垣市長)、大野岐阜県農政部次長(農政部長代理)、森東海農政局長らが出席し行われました。開所式は大垣フォーラムホテルにて、来賓および関係者合わせて65名が出席し開催されました。

開所式では、森局長のあいさつに続き、加藤岐阜県農政部農地整備課長(農政部長代理)、石田西濃用水協議会長から祝辞をいただいた後、藤澤西濃用水第三期農業水利事業所長が事業概要の説明と職員の紹介を行いました。

本事業所が実施する国営かんがい排水事業「西濃用水第三期地区」は、岐阜県の南西部に位置する大垣市、養老町、垂井町、神戸町、揖斐川町、大野町、池田町の1市6町にまたがる受益面積4,928ヘクタールを対象に、頭首工2か所、用水路等15.3キロメートル、水管理施設の整備を、令和6年度から令和15年度(事業工期10か年)にかけて実施する予定です。

老朽化した農業水利施設の改修と併せて大規模地震を考慮した耐震化対策を行い、農業用水の安定供給と農業水利施設の維持管理費用・労力の軽減を図り、農業生産性の向上および農業経営の安定に資することを目的としています。

- 写真1枚目:看板掲示式の記念撮影の様子(左から大野岐阜県農政部次長、石田西濃用水協議会長、森局長、杉山農村振興部長、藤澤事業所長)

写真2枚目:開所式で祝辞を述べる石田西濃用水協議会長

(令和6年6月24日撮影)

野菜の消費拡大に関するセミナー「地域の野菜でカラダを元気にしませんか」を開催しました(6月24日)

東海農政局は、令和6年6月24日、伝統野菜を含む地場産野菜の消費拡大に向け、健康面からアプローチすることで一人一人が野菜のさらなる摂取を意識することを目的としたセミナーを、三重県四日市市の四日市商工会議所で開催しました。

当日は、あいち在来種保存会 代表世話人 高木 幹夫(たかぎ みきお)氏が「伝統野菜が生む郷土の食文化」、株式会社ヤクルト東海 企画部 部長 高城 栄(たかしろ さかえ)氏が「腸内環境を整える食生活~野菜は良い菌の大好物」と題した講演を行いました。

パネルディスカッションは「みなさんに知ってほしい地域の野菜のこと」と「地域の野菜がもっと食べたくなる、その工夫」をテーマに意見交換が行われました。パネリストからは、地域の野菜は身近で新鮮、旬を感じられるなどの魅力があることが紹介されるとともに、野菜をたくさん食べるための調理法やその健康効果(整腸作用)などが解説されました。

参加者からは「地場産野菜への見方が変わって買いたい気持ちになりました」「腸内環境を整えることの大切さがよく分かりました」などの好意的な声が多く寄せられました。

- パネルディスカッション

モデレーター:中日新聞 論説委員 飯尾 歩(いいお あゆみ)氏

パネリスト:

あいち在来種保存会 代表世話人 高木 幹夫 氏

株式会社野果増しや(やかましや)代表取締役 野菜ソムリエ上級プロ 中澤 真規(なかざわ まき)氏

株式会社ヤクルト東海 企画部 部長 高城 栄 氏

椙山女学園大学 生活科学部 管理栄養学科 講師 三田 有紀子(みた ゆきこ)氏 - 写真1枚目:高木氏による講演の様子

写真2枚目:高城氏による講演の様子

写真3枚目:パネルディスカッションの様子(左から飯尾氏、高木氏、中澤氏、高城氏、三田氏)

(令和6年6月24日撮影)

中部酪農青年女性会議の皆さんが東海農政局長へ牛乳を贈呈しました(6月11日)

全国酪農青年女性会議では、牛乳の消費拡大を図るため「父と牛乳(ちち)」という語呂合わせを用いて、「父の日に牛乳(ちち)を贈ろう!キャンペーン」を平成18年から実施しています。

このキャンペーンの一環として、中部酪農青年女性会議の酪農家の皆さんが、6月11日にPR用の牛模様の法被(はっぴ)を着て、森東海農政局長を訪問しました。同会議の西尾直樹委員長から森局長に牛乳や牛乳調味品が贈呈されました。

関係者全員が牛乳で乾杯した後、同会議の皆さんから7月18、19日に名古屋市中区で開催される「第51回全国酪農青年女性酪農発表大会」や今後の活動などの説明があり、牛乳の消費拡大、飼料価格の高騰など酪農現場の情勢について話し合いました。

- 写真1枚目:酪農家の皆さんからの牛乳贈呈(左から渡邉さん、西尾さん、森局長、高橋さん、北谷さん)

写真2枚目:牛乳で乾杯する関係者一同

(令和6年6月11日撮影)

名古屋学芸大学と包括的連携協力に関する協定書の署名式を行いました(5月27日)

東海農政局は、令和6年5月27日、未来を担う人材の育成、東海地域の食料の安定供給の確保および農業農村の振興に寄与することを目指し、名古屋学芸大学と包括的連携協定を締結しました。愛知県日進市の名古屋学芸大学で行われた署名式には、杉浦康夫名古屋学芸大学長、森東海農政局長等が出席しました。

東海農政局が大学と包括的連携協定を結ぶのは9例目となります。

今回の協定は、食育教材として名古屋学芸大学が取り組んだ、環境に配慮した農業経営を学べる対戦型のボードゲーム型教材「ノウカサバイバー」の開発に東海農政局が協力したことがきっかけで結ばれることになりました。

署名式の後、学生と農政局職員によるボードゲーム「ノウカサバイバー」の対戦が行われました。実演者からは、「絵でイメージをつかみやすく、遊びながら農業と環境のつながりが学べる」と好評でした。ゲームの開発メンバーである名古屋学芸大学健康・栄養研究所研修生の宇佐見百加さんは「農業を取り巻く課題について楽しみながら体験することで、環境と農業について考えてもらうきっかけにしてほしい」と話していました。

今回の包括的連携協定の締結を機に、食育教材の普及や改良、食育関係のノベルティグッズの開発などを念頭に、継続的に連携を深めていきます。

- 写真1枚目:杉浦名古屋学芸大学長(右)と森東海農政局長(左)

写真2枚目:学生と農政局の職員によるボードゲーム対戦の様子

写真3枚目:名古屋学芸大学の学生、杉浦学長(後列右から5人目)、森局長(後列左から5人目)らによる集合写真

(令和6年5月27日 撮影)

丸山千枚田「田植えの集い」が開催されました (5月18日)

令和6年5月18日(土曜日)、三重県熊野市紀和町の丸山千枚田で、県内外から約630人が参加し「田植えの集い」が開催されました。

丸山千枚田は、急傾斜地に多くの田んぼが広がる国内最大規模ともいわれる棚田です。平成初期には530枚まで減少した田んぼを、地域住民で構成される「丸山千枚田保存会」(喜田俊生会長)、「一般社団法人 熊野市ふるさと振興公社」と「棚田オーナー」の3者が連携して保全活動に取り組み、現在では1,340枚にまで復活させました。棚田オーナー制度は、平成8年度から千枚田の一部を利用して、「千枚田を舞台に都市住民と交流を図り、一緒になって千枚田を守っていこう」という趣旨のもと運営されています。

今回の「田植えの集い」には、東海農政局からも森局長、加藤局次長、齋藤地方参事官(三重県担当)のほか、若手職員14名が研修の一環として参加し、三重県オリジナル品種「なついろ」の苗を丁寧に手植えしていきました。

若手職員からは「素晴らしい景観の中で初めて田植えができ、とてもいい経験になった」、「自分が植えた稲が順調に成長してほしい。秋の収穫が楽しみです」といった声が聞かれ、実りある研修になりました。

- 写真1枚目:丸山千枚田

写真2枚目:田植えの様子

(令和6年5月18日 撮影) - 関連情報:

つなぐ棚田遺産~ふるさとの誇りを未来へ~の認定について(農林水産省へリンク)

棚田の紹介(棚田めぐりガイド)

「2024中部パック」で東海農政局ブースを出展しました(4月17日~20日)

令和6年4月17日(水曜日)から20日(土曜日)まで、ポートメッセなごや第1展示館(名古屋市港区)において「2024中部パック」(主催 一般社団法人 中部包装食品機械工業会、生田涌希会長)が開催され、森東海農政局長が来賓として17日の開幕セレモニーに参加しました。「2024中部パック」は、中部地区の事業者に向け2年に1度開催されている総合展示会です。原料から製造、包装、物流を一貫して展示し、食品加工業界の発展に貢献することを目的としています。

森局長は開幕セレモニーのあと、新商品や新技術を展示する食品関連事業者等の出展ブースを視察しました。

東海農政局は、会場内の6次産業化コーナーにブースを出展し、農山漁村発イノベーション(6次産業化、農泊、農福連携)の推進および農林水産物の輸出促進に関する相談窓口の設置や資料配布などを行いました。来場者からは「農山漁村発イノベーション事業とはどのようなものか」、「輸出に関心があるので、始め方を教えてほしい」といった相談が寄せられ、職員からは「農山漁村発イノベーション事業」の紹介や「GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)」の取り組みを説明しました。

- 写真1枚目:開幕セレモニーでテープカットする生田会長(左から2人目)、大村愛知県知事(中央)、森局長(右から2人目)

写真2枚目:出展事業者から説明を受ける森局長(右から2人目)

写真3枚目:会場内の6次産業化コーナーに設置した東海農政局ブースの様子

(令和6年4月17日撮影)

お問合せ先

企画調整室

担当者:広報班

代表:052-201-7271(内線2316)

ダイヤルイン:052-223-4610