食品にかかわる「もったいない」の取り組み

新着情報

- 商慣習見直しに取り組む食品製造・小売事業者の公表(令和6年度)(農林水産省へリンク)

食品ロスの削減について

食品ロスの現状や発生要因、削減に向けての取り組みをとりまとめています。

- 食品ロスの削減について(農林水産省へリンク)

- 食品ロス削減のための消費者啓発に取り組む東海農政局管内の小売・外食事業者、地方自治体の取組事例集(令和5年度)

- 食品ロス削減のための消費者啓発に取り組む東海農政局管内の小売・外食事業者、地方自治体の取組事例集(令和4年度)

- 季節商品のロス削減(農林水産省へリンク)

- 食品ロス削減のための消費者啓発に取り組む小売・外食事業者、地方自治体の応募者の公表(令和6年度)(農林水産省へリンク)

- 食品ロス削減のための消費者啓発に取り組む小売・外食事業者及び地方自治体の最終的な応募者の公表(令和5年度)(農林水産省へリンク)

- 食品ロス削減のための消費者啓発に取り組む小売・外食事業者、地方自治体の最終的な応募者の公表(令和4年度)(農林水産省へリンク)

- 商慣習見直しに取り組む食品製造・小売事業者の公表(令和6年度)(農林水産省へリンク)

- 商慣習見直しに取り組む食品製造・小売事業者の公表(令和5年度以前)(農林水産省へリンク)

- 食品ロス削減に向けた商慣習見直しに取り組む事業者からの応募者及び取組事例を公表しました(令和4年度)

- 食品ロス削減に取り組みませんかパンフレット(PDF : 2,237KB)

- 防災備蓄食品で社会貢献~食品ロス削減や生活困窮者支援~(PDF : 775KB)

- 食品ロス削減に関する補助事業について(農林水産省へリンク)

フードバンクの紹介

東海3県(岐阜・愛知・三重)のフードバンク活動を紹介します。

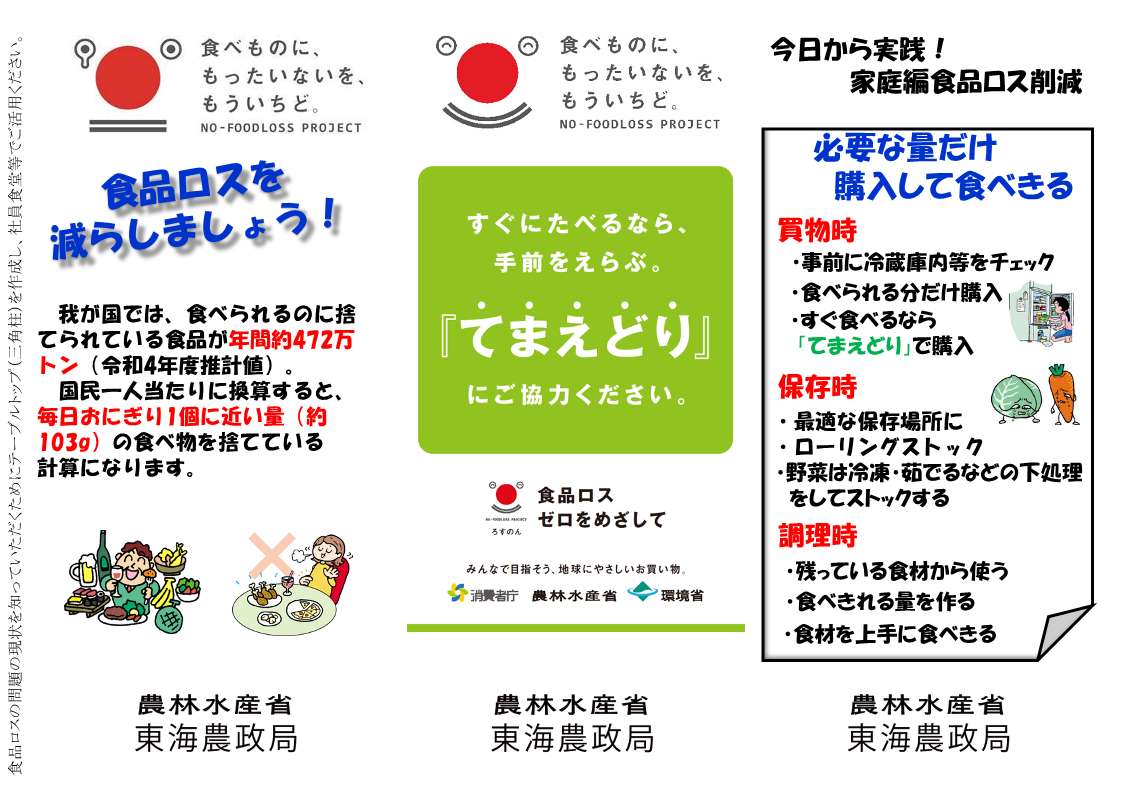

テーブルトップ(三角柱)の東海農政局版を作成しました!

テーブルトップ(三角柱)は、ダウンロードして印刷することができます。自由にご利用ください!

テーブルトップ(三角柱)東海版

食品産業における環境対策

地球温暖化、オゾン層の破壊等環境問題は地球規模で進むとともに、経済成長や生活様式の変化に伴う公害廃棄物問題も重要な課題となっています。

食品産業においても、工場における公害防止の徹底、廃棄物の減量化及びリサイクルの推進等事業活動に伴う環境への負荷の低減や資源の有効利用に配慮することが求められています。

環境問題への対応

公害防止管理者制度

戦後の経済成長に伴い発生した各種の公害問題に対応して、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の法律が改正又は制定され、公害規制水準の強化が図られました。これらの規制を遵守し、公害防止に万全を期するため、昭和46年に、特定工場に公害防止に関する専門的知識を有する人的組織の設置を義務付けることを内容とした「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」が制定され、公害防止管理者制度が発足しました。

なお、同法の施行令に基づき、公害防止管理者等の一定の資格を有する者を養成するため、登録機関による公害防止管理者資格認定講習が行われています。

容器包装リサイクル

廃棄物の増大がもたらす環境への影響が大きな社会問題になっていることから、家庭から出るゴミの約62%を占める容器包装廃棄物の減量化と再資源化を促進するために、平成7年に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が制定されました。これにより、消費者、市町村、事業者(容器包装利用事業者、容器製造等事業者)が責任を分担して容器包装の分別収集、再商品化を図ることとなり、ガラスびん、PETボトルについては平成9年4月から、紙プラスチック製の容器包装については平成12年4月から実施されています。また、事業者自治体消費者相互の連携を図り、より一層3Rを推進させるために、平成18年6月に一部改正されました。

なお、消費者が適切に分別排出でき、市町村の分別収集が促進するように、平成13年4月からは、紙プラスチック製の容器包装に識別マークを付することが義務付けられ、平成15年4月からは表示義務の罰則も適用されています。

- 容器包装リサイクル詳細(農林水産省へリンク)

食品リサイクル

食生活や生活様式の多様化等により、食品の製造、流通、消費などの各段階において大量の食品廃棄物が発生しており、食品資源の浪費とともに、これらが環境に与える影響も深刻なものとなっています。このため、食品廃棄物の発生の抑制、肥料や飼料等への再生利用、熱回収及び減量に努めることにより、環境に負荷の少ない循環型社会の構築を図るため、平成12年に「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」が制定されました。

この法律により、個々の食品関連事業者ごとに再生利用等の実施率目標(基準実施率)が設定されています。食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の事業者(食品廃棄物等多量発生事業者)は、毎年度、主務大臣に、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられています。また、食品廃棄物等多量発生事業者の再生利用等への取組が不十分な場合等には罰則が適用されます。

- 食品リサイクル関連詳細(農林水産省へリンク)

食品リサイクル法に基づく定期報告に関する説明会について

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「食品リサイクル法」という。)第9条に基づき、食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上である食品関連事業者(食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業)は、毎年6月末日までに、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務大臣に報告することが義務づけられています。東海農政局は、食品リサイクル法の概要及び定期報告書の作成提出に当たり、留意事項等について説明会を開催しています。

令和7年度(令和6年度実績分)食品リサイクル法に基づく定期報告に関する説明会について

令和7年度の食品リサイクル法に基づく定期報告に関する説明会は、以下の日程で開催します。

- 令和7年5月19日(月曜日)

第1回目:13時30分から15時00分(申込締切5月2日(金曜日))終了しました。 - 令和7年5月20日(火曜日)

第2回目:13時30分から15時00分(申込締切5月2日(金曜日))終了しました。

食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等(農林水産省へリンク)

ウェブ会議形式(Teams)で開催しますので、詳しくは、以下のページをご覧ください。

令和7年度食品リサイクル法に基づく定期報告に関するウェブ説明会について 終了しました。

お問合せ先

経営・事業支援部食品企業課

担当者:食品産業環境指導官

代表:052-201-7271(内線2524)

ダイヤルイン:052-746-6430