2023年フォトレポートギャラリー

みどりの食料システム戦略 がんばる農業者 学校とのつながり イベント 輸出 地方創生 スマート農業 地域の取り組み 各種会議関連 その他

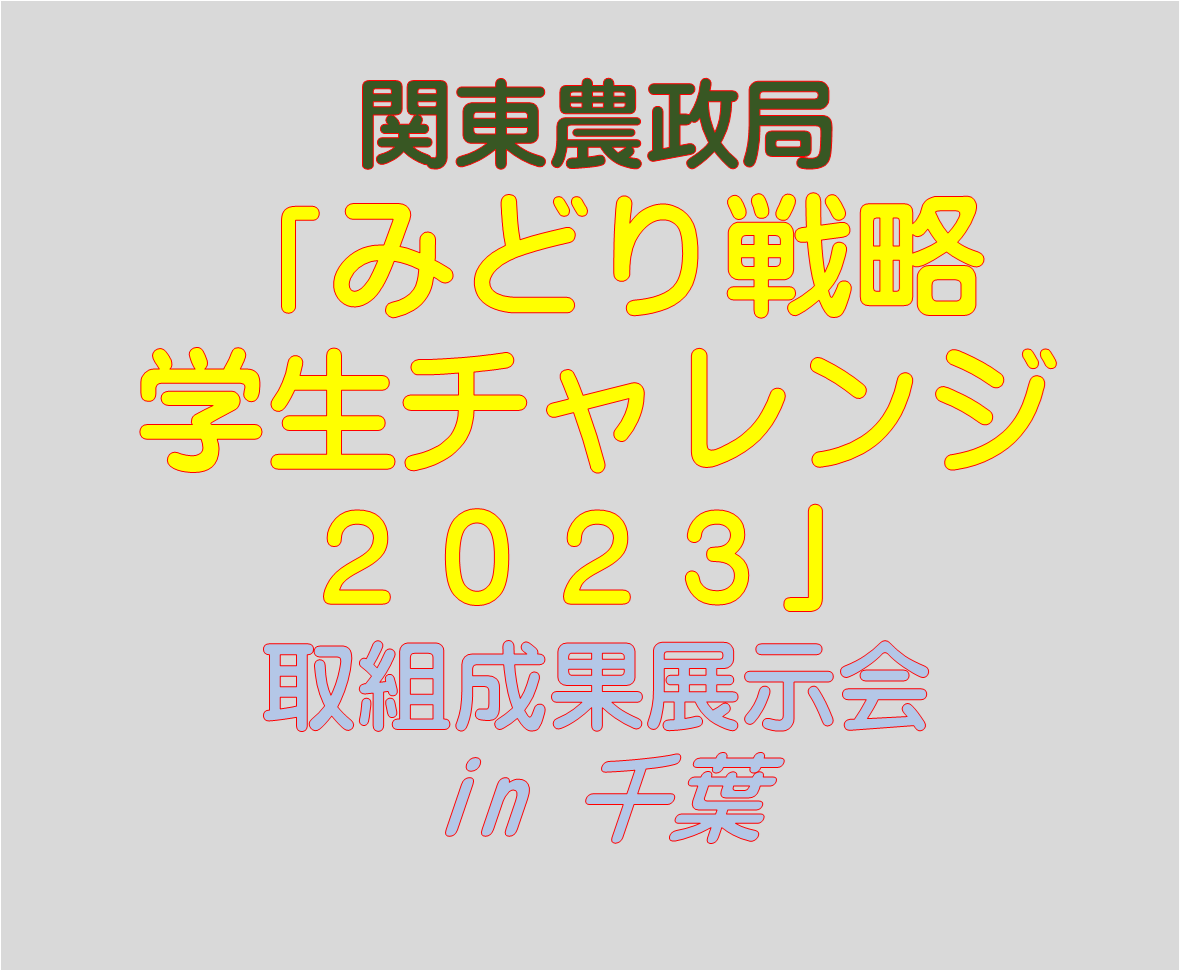

市民にアピール!!「みどり戦略学生チャレンジ」の成果展示

開催日:2023年12月4日~15日 場所:千葉市生涯学習センター

関東農政局では今年度新たな取組として、次世代の農業を担う農業大学校等の学生の皆さんが「みどりの食料システム戦略」を理解し、その実践に取り組んだ成果を消費者の皆さんに広く紹介することで、同戦略の一層の普及を図ることを目的として、「みどり戦略学生チャレンジ」(以下「学生チャレンジ」という。)を推進しています。

この度は、学生チャレンジに参加している関東管内全9校17チームの成果を千葉市生涯学習センターのエントランスホール(4~10日)とアトリウムガーデン(11~15日)に展示しました。

なお、千葉県内からは千葉県立農業大学校の土壌肥料専攻教室と病害虫専攻教室がそれぞれこの学生チャレンジに参加しており、今回の会場ではジャンボタニシの標本と開発したジャンボタニシトラップ、同校でブランド化したトウキョウサンショウウオ米、そして学校案内等の展示も行っていただきました。

今後、年度内には各参加校が会しての交流や表彰のイベントが予定されています。

また、令和6年度からは全国での取組に発展。是非来年度も、多くの学生さん達に参加いただきたいです。

学生チャレンジ:関東農政局 (maff.go.jp)

みどり戦略学生チャレンジ:農林水産省 (maff.go.jp) ←令和6年度の応募要領等はこちら

千葉県立農業大学校/千葉県 (chiba.lg.jp)

「佐倉市オーガニックビレッジ推進部会」が先進地”いすみ市”を視察

開催日:2023年11月14日 場所:千葉県いすみ市

【上】市内学校給食への地元産有機米100%導入などで全国に知られる有名人!いすみ市農林課有機農業推進班長の鮫田晋さん(左奥)。令和5年6月に設立された「全国オーガニック給食協議会」(代表理事:太田洋いすみ市長)の事務局長も務められています。2時間近くにわたり、丁寧で熱い講義、質疑応答、意見交換がなされました。

【下】認定NPO法人「いすみ竹炭研究会」理事長の西澤真実さん(薄緑色のオリジナルTシャツ姿)。自らの取組内容を知ってもらい、広められる喜びに満ち溢れた、終始、興味の尽きないお話、実地案内をいただきました。

「佐倉市オーガニックビレッジ推進部会」の皆さん等が、全国に先駆けて地元産有機米の学校給食導入100%を達成するなど、オーガニックの先進地である”いすみ市”を視察。同部会のオブザーバーとして当拠点も参加しました。

午前は、市役所において『オーガニック給食』の取組について説明を聴き、意見交換。午後は、認定NPO法人いすみ竹炭研究会を訪問し、各地で放置され藪化した竹林を整備し、切り出した竹を『竹炭』に生まれ変わらせ大地や水域に還元することで自然再生、 里山保全、地球環境の改善に役立たせる社会活動について学びました。

いすみ市は平成24年に『自然と共生する里づくり連絡協議会』を設立、「環境保全型農業(有機稲作)」と「生物多様性」の2つの部会で環境と経済を両立する地域の実現に向けて取組んでおり、有機野菜の栽培には”竹炭”も使用されています。

官民協働により有機米の産地形成を図る、いわゆる『いすみモデル』は、佐倉市内はもちろん、全国での有機農業推進に大いに参考となる手法として活用されることが望まれます。

佐倉市オーガニックビレッジ検討部会/推進部会 (sakura.lg.jp)

いすみ市 (isumi.lg.jp)

いすみ竹炭研究会 | 地球を救おう いすみのいーすみ (isumitikutan.org)

オーガニックビレッジのページ:農林水産省 (maff.go.jp)

"食"の大切さ、自然の力を活かした農産物づくりについて学ぼう!

開催日:2023年10月7日 場所:千葉県佐倉市

背景:たくさんの方々が参加された佐倉市ハーモニーホール内の様子。上段:映画鑑賞会の後、ご登壇の先生お二方。「菌ちゃん先生」こと吉田俊道さん〈Yシャツ〉と、スペシャルゲストの徳江倫明さん〈上着〉。下段:イベント冒頭で順に挨拶する当拠点筧地方参事官〈右〉と、佐倉市産業振興部の宮本理事〈左〉

左:場を切り盛りしていた佐倉市商工振興課の矢島さん〈左〉。出店スペースは大型スーパー入口からほど近い"一等地"。中央には販売野菜を荷台に満載した軽トラまである! 中央:佐倉市産の豊かな野菜たち。売れ行き好調。右:オーガニックビレッジ佐倉市の法被は、さくら色が鮮やか。

ママ♡エンジェルス千葉県オーガニック給食審議会が主催されたこのイベント(後援:佐倉市、関東農政局)は、【第1部】が『いただきます2 ~ここは、発酵の楽園~』の上映会。【第2部】が『菌ちゃん先生と野菜の話をしよう』と題した会場と先生方との対話、という構成。 上映会チラシ(PDF : 594KB)

会場には約270名もの皆さんが足を運び、【第2部】では映画の内容に関心、興味を持った子供達や親御さん達、新たに農業にチャレンジ中の方、栄養教諭を目指す女子大学生、幼稚園給食の調理担当の方など素晴らしい発言がひっきりなし。

菌ちゃん先生からは自然循環型農業、土壌中の生物の力を活かした野菜栽培の方法や学校給食、農業体験を介した食育の勧めなどについて、また、徳江さんからは日本農業における環境負荷低減の進展に関することや、オーガニック社会を広めていくことの意義などについて、ご両名とも豊富な経験、見識をもとに親切丁寧、かつユーモアを交えた回答、解説がなされていました。

同審議会では今年度、船橋市(2つ)や鎌ケ谷市でも同様趣旨のイベントを開催されます。いずれも多くの方がご参加されますように。

ママ♡エンジェルス TEAM2600万 | ママたちによるルネッサンスが始まる! (mama-angels.com)

【有機農業関連情報】トップ ~有機農業とは~:農林水産省 (maff.go.jp)

食育の推進:農林水産省 (maff.go.jp)

令和5年度第2回佐倉市オーガニックビレッジ推進部会が開催

開催日:2023年9月28日 場所:千葉県佐倉市

写真:『有機農業者ネットワーク』(案)の詳細に関して綿密な検討、活発な意見交換がなされた部会の模様。

(右下は「食料・農業・農村基本法の見直し内容」、「みどり認定」について紹介する当拠点佐藤総括。)

【左下は当日の佐倉市1号館庁舎。黒川紀章氏による独創的な建築が青い空に映える。

佐倉市役所(アクセス・概要)/千葉県佐倉市公式ウェブサイト (sakura.lg.jp)】

当日の「佐倉市オーガニックビレッジ推進部会」では、「佐倉市有機農業実施計画」に基づく各種取組の推進に資する『有機農業者ネットワーク』(先ずは米以外)の創設について詳しく検討されました。

"第一弾"として、有機栽培を実践している生産者を会員として募集し、サポート体制の構築や情報交換、交流を通じての販路の確保など、多角的に活動を深化させ、生産から消費までの一貫した取組を進めることとしています。

引き続きの"第二弾"では、民間企業を含めた一般会員の募集を予定しています。

当拠点は千葉県庁らとともにオブザーバーとして引き続き同部会に参画し、各種取組の進展をサポートしていきます。

佐倉市オーガニックビレッジ検討部会/千葉県佐倉市公式ウェブサイト (sakura.lg.jp)

オーガニックビレッジのページ:農林水産省 (maff.go.jp)

第3回外房農業会議に参加、「みどりの食料システム戦略」について講演

開催日:2023年7月23日(日曜日) 場所:茂原市(東部台文化会館)

上:開会時間前、参加者の皆さんが続々と入場、席が埋まっていきます。

下右:「みどりの食料システム戦略」についてお話しました(当拠点 筧)。

下左:ラストのパート。各講演者6名が登壇し、質疑応答です。左は進行役、外房農業会議のたがや代表。

この度、《外房農業会議》(代表:たがや亮 衆議院議員)さんからのお声かけにより、重要な国策である「みどりの食料システム戦略」について講演する機会をいただきました。

同会議は、{外房をはじめ千葉県、引いては日本の農業を持続的なものにしていくため、食や農業の未来について話し合う}ことを目的として令和4年に設立された団体です。

今般開催された第3回会議のテーマは『有機農業に向けての課題解決について』(会議次第)。講師陣には有機農業、オーガニック給食の推進等に携わる多彩な方々が揃い、また、全国で活躍の場を広げる消費者団体〈ママ♡エンジェルス〉さんが協力、外房地域13の市町村が後援しての開催ということもあって会場には多方面から222名もの皆さんが参集されたほか、地元市町村の首長さんや議員さんも駆け付け、3時間を超えるプログラムに熱心に耳を傾け、意見や質疑も活発に行われました。同時ネット配信を視聴してご参加の方々も多数いらっしゃったそうです。

この度の機会を通じて、有機農業の推進を含む「みどり戦略」の内容や取組状況等に関する皆さんの理解、関心が深まったのであれば大変嬉しいです。

「みどり戦略学生チャレンジ」に取り組む学生さん達と関東農政局若手メンバーによる交流会

開催日:2023年6月7日 場所:千葉県東金市《千葉県立農業大学校》

A.B.交流会に先立ち、副校長の豊田祐輔先生(A.中央)はじめ各先生方に構内の施設や専攻教室での取組等についてご案内いただきました。

C.~ F.交流会の様子。【C.挨拶する関東農政局滝沢将史地方参事官、D.取り組む2つの専攻教室別に意見交換。貴重な機会をフルに活かそうと真剣な眼差しで臨む農政局の若手達、E.病害虫専攻教室の皆さん(指導は清水敏夫先生:紺色上下)、F.土壌肥料専攻教室の皆さん(指導は高田伯約先生:黒マスク)】

C.~ F.交流会の様子。【C.挨拶する関東農政局滝沢将史地方参事官、D.取り組む2つの専攻教室別に意見交換。貴重な機会をフルに活かそうと真剣な眼差しで臨む農政局の若手達、E.病害虫専攻教室の皆さん(指導は清水敏夫先生:紺色上下)、F.土壌肥料専攻教室の皆さん(指導は高田伯約先生:黒マスク)】

今年度より関東農政局では、次世代の農業を担う農業大学校や農業高校等の学生の皆さんが「みどりの食料システム戦略」を理解し、同戦略の実践に向けた取組を行い、その成果を広く社会に紹介することで、国民の皆さんの同戦略に対する関心の増進を図ることを目的として『みどり戦略学生チャレンジ』を開始しました。

昨年度の公募に対し千葉県内からは千葉県立農業大学校が参加を表明され、以下の2つの取組にチャレンジします。

■「物理的防除及び生物的防除資材を利用した環境保全型農業の実践」(病害虫専攻教室)

■「食品残渣の活用による環境負荷低減への取組」(土壌肥料専攻教室)

そこでこの度、関東農政局みどりの食料システム戦略推進事務局情報収集・発信チーム学生チャレンジ班のメンバー4名(局内各部の入省1年目職員)に当千葉県拠点からも若手職員1名が加わり、同校を訪問して当事者である学生さん達と交流会を行いました。

会は予定の時間を大幅に超過するほどの盛り上がりで、今後、同校と当農政局とが連携し、学生の皆さんにチャレンジを深めて行っていただく上での良いスタートが切れたと実感しています。

関東農政局「みどり戦略学生チャレンジ」の実施について:関東農政局 (maff.go.jp)

千葉県立農業大学校/千葉県 (chiba.lg.jp)

みどりの食料システム戦略トップページ:農林水産省 (maff.go.jp)

昨年度の公募に対し千葉県内からは千葉県立農業大学校が参加を表明され、以下の2つの取組にチャレンジします。

■「物理的防除及び生物的防除資材を利用した環境保全型農業の実践」(病害虫専攻教室)

■「食品残渣の活用による環境負荷低減への取組」(土壌肥料専攻教室)

そこでこの度、関東農政局みどりの食料システム戦略推進事務局情報収集・発信チーム学生チャレンジ班のメンバー4名(局内各部の入省1年目職員)に当千葉県拠点からも若手職員1名が加わり、同校を訪問して当事者である学生さん達と交流会を行いました。

会は予定の時間を大幅に超過するほどの盛り上がりで、今後、同校と当農政局とが連携し、学生の皆さんにチャレンジを深めて行っていただく上での良いスタートが切れたと実感しています。

関東農政局「みどり戦略学生チャレンジ」の実施について:関東農政局 (maff.go.jp)

千葉県立農業大学校/千葉県 (chiba.lg.jp)

みどりの食料システム戦略トップページ:農林水産省 (maff.go.jp)

令和5年度第1回佐倉市オーガニックビレッジ検討部会が開催

開催日:2023年5月31日 場所:千葉県佐倉市

1. 冒頭挨拶に立つ鈴木研悟部会長(佐倉市産業振興部長)

2.オーガニックビレッジとしての取組推進に向けて活発な検討、意見交換がなされた部会の模様

佐倉市では、"みどりの食料システム戦略"を踏まえ、有機農業を推進し、環境にやさしく持続可能な農業を実現していくため、令和4年5月に「佐倉市オーガニックビレッジ検討部会」を設置。令和5年3月には県知事立ち合いの下、木更津市と合同で「オーガニックビレッジ宣言」を行いました。

今後は、同宣言に併せて策定された「佐倉市有機農業実施計画」に基づき各種取組を進め、部会名称も『検討』部会から『推進』部会へと発展。新たに有機農業者ネットワークを設立するなど多角的に活動を深め、着実な有機農業の拡大につなげることとしています。

当拠点は千葉県庁らとともにオブザーバーとして引き続き同部会に参画し、取組の進展をサポートしていきます。

佐倉市オーガニックビレッジ検討部会/千葉県佐倉市公式ウェブサイト (sakura.lg.jp)

オーガニックビレッジのページ:農林水産省

木更津市、佐倉市が「オーガニックビレッジ」を声高らかに宣言!

開催日:2023年3月23日 場所:千葉県千葉市(千葉県庁内)

上段:揃って記念撮影に臨む左から熊谷俊人 千葉県知事、渡辺芳邦 木更津市長、西田三十五 佐倉市長、谷むつえ関東農政局次長。

下段:両市長それぞれからの「オーガニックビレッジ宣言」、知事、関東農政局次長の挨拶の模様。

当省では、”みどりの食料システム戦略”を踏まえ、地域ぐるみで有機農業に取り組む市町村を新たに『オーガニックビレッジ』と位置づけ、その数を2025年までに100(2030年までには約200)とすることを目指しています。

千葉県内では木更津市及び佐倉市が、それぞれ今年度から有機農業産地づくり推進事業を活用し、一年間をかけて市内の農業者や消費者をはじめ関係する方々と共に、有機農業の拡大に向けた議論、試行的取組、先進地視察、イベント開催等を重ね、「有機農業実施計画」を策定。そしてこの度、晴れて「オーガニックビレッジ宣言」に至りました。

両市長が合同で企画し、臨んだこの式典では、県知事からもお祝いと励まし、県内の有機農業の拡大に一層取り組みたいとの言葉が述べられ、県全域での今後の進展が大いに期待されます。

オーガニックビレッジのページ:農林水産省

↑ オーガニックビレッジ宣言を為した各自治体の宣言書、有機農業実施計画もこちらでご覧になれます。

千葉県等が主催の食品関係事業者向け研修会において「みどり戦略」を講演

開催日:2023年3月16日

『ちばの「食」産業連絡協議会』、『(一社)千葉県食品工場協議会』及び『千葉県』共催の食品関係事業者を対象とした勉強会(Web形式)において、生産者・団体、JA、食品関連事業者、市町村(農政、商工)、県及び主催団体の構成員(団体・企業)等の方々に、「みどりの食料システム戦略の実現に向けて」と題して講演を行いました。

講師は同農政局生産部の大浦地方参事官が務め、食料・農林水産業が直面する課題やSDGs達成、地球的環境保全の重要性、同戦略の策定された背景内容、その目標実現に向けた具体的な取組方策等についてお話しました。

当農政局は、引き続き生産・流通・加工・販売・消費の各分野の皆様に、同戦略の趣旨や関連制度等についてより一層ご認識いただけるよう、取り組んで参ります。

研修会資料全体版(PDF : 10,773KB)

分割版1(PDF : 3,462KB)

分割版2(PDF : 2,881KB)

分割版3(PDF : 2,992KB)

分割版4(PDF : 7,036KB)

分割版5(PDF : 5,389KB)

分割版6(PDF : 3,431KB)

みどりの食料システム戦略トップページ:農林水産省

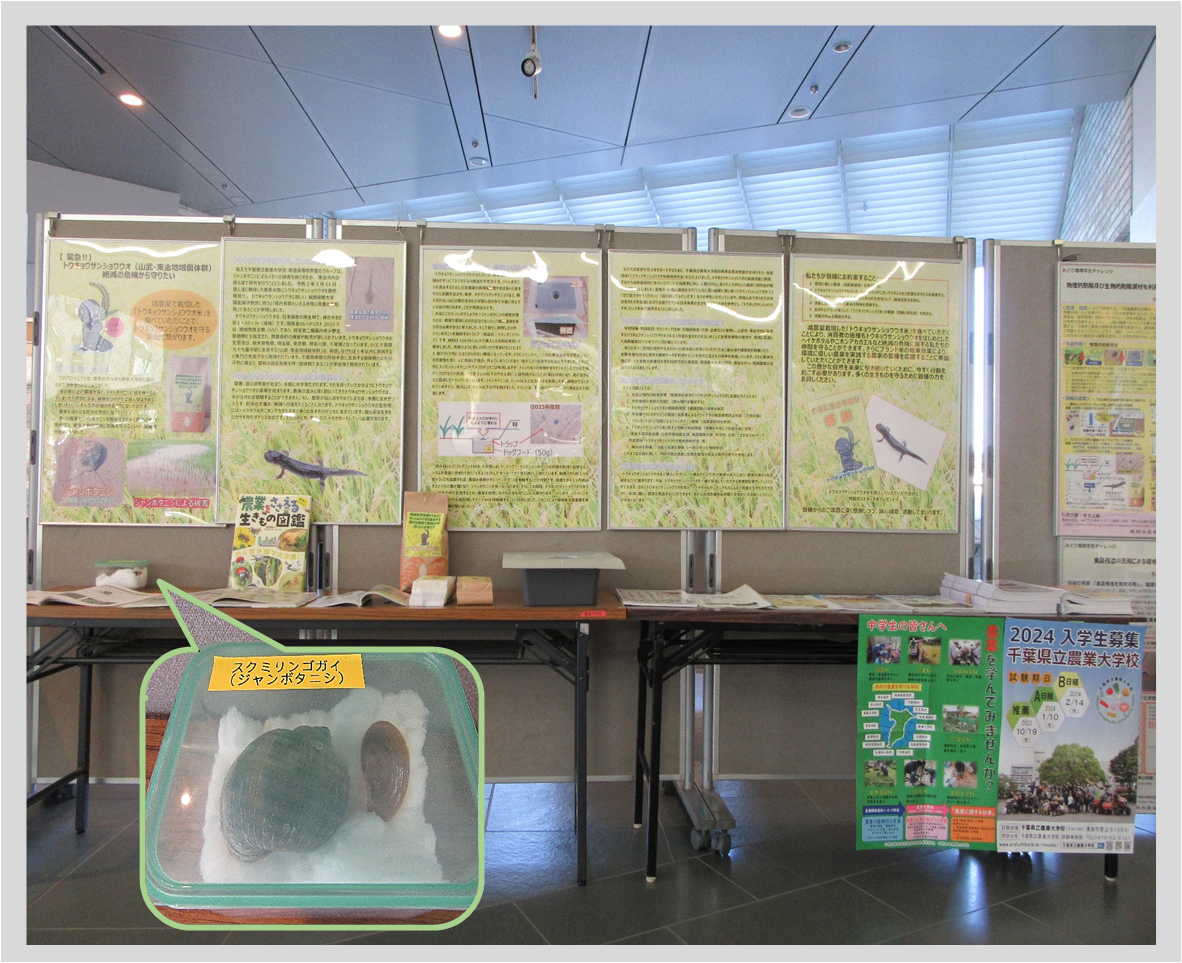

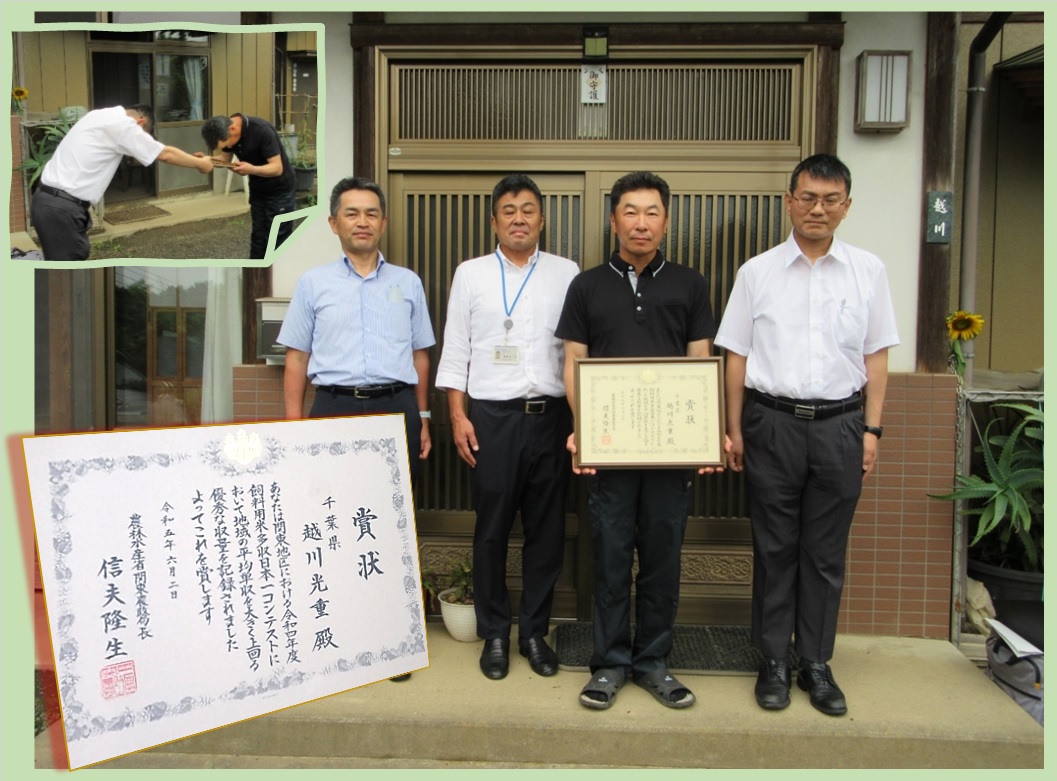

千葉県を代表する水田輪作地区の一つ、篠本新井を訪問

訪問日:2023年12月26日 場所:千葉県横芝光町

A:絶好の現場日和となったこの日。篠本新井土地改良区さんと、「篠本新井」基盤整備事業地区における大部分の営農を担う3つの農事組合法人さんにお集まりいただき、この地域での水田輪作について、先ずは同改良区会議室でいろいろとお話を伺いました。右から同改良区の伊橋理事長(篠本営農組合組合長)、越川事務局長、堀越会計主任、アグリささもとの大木組合長、新井営農組合の土屋組合長。B:本地区の用排水系統などを確認。C:本地区の基盤整備の特徴の一つである地下水位制御システム「FOEAS(フォアス)」の核心部である水位制御器(実際には写真Iのように排水路沿い畦畔に埋設)。中央下のは落水枡で、筒の上下操作で落水位を任意に設定可能。

D:栗山川に沿う西端部に位置する「両総用水栗山川統合機場」と「新井排水機場」。当地区の利水施設の整備は国営両総農業水利事業で、排水施設の整備やほ場整備は県営経営体育成基盤整備事業で実施されました。E:地区内下流側(西側)から上流側(東側)へ順に各法人エリア内を見学です。先ずは【新井営農組合】さん。この辺りは地区内でも土壌の排水性が良くないエリアで、水田畑作時には額縁明渠だけでなくほ場の中にも明渠を施します。表土には固結した軟岩のような触感のものもありました。F:続いて【アグリささもと】さん。麦が一様に芽吹いてその緑と土のコントラストが鮮やか。麦踏(ローラーを使用した機械作業)は、作土の物理性を低下させるとの判断から行わていない。もちろん写真のような足踏みでも。G:最後に【篠本営農組合】さん。こちらも先の2法人さん同様、どの区画も丁寧な管理がなされ、多くの区画で麦の播種を了していました。この辺りの土壌は砂分が比較的多く透水性が高いため、畦畔内に遮水シートを施して水持ちを良くしています。

H:FOEASは地区内全域、50a当たり1セットの割合で整備されています。この写真は給水側の枡。本地区では地下水給水構造は簡易なタイプを採用。I:排水路沿いの畦畔に埋設されているFOEASの水位制御器(写真Cの頭頂部が写っている)。内管を上下にスライドさせて地下水位を任意に設定可能。地下かんがいは、本地区では大豆作や乾田直播の水稲作において大いに活躍。J:この塩ビ管は、水田畑作に際し施す額縁明渠から排水路へ排水させるために畦畔内に横断設置されているもので、FOEASの落水枡が担う排水機能を補完。

K:澄んだ青空、麦芽吹く大地を背景に皆さんと記念撮影。長時間ご案内いただき、誠にありがとうございました。

河川沿いの平坦地に広がる篠本新井地区は、千葉県内どこでも普遍的に存在する地形、土壌の土地で、国営、県営の土地改良事業により約230haのまとまった地区内の用水改良、排水改良、ほ場整備、暗渠排水等の工事を経て、安定した米・麦・大豆の輪作体系を実現させ得た、県を代表する地区の一つとなっています。

その成功には、上記の基盤整備を牽引した土地改良区と町役場、そして地区を3分して営農を担う3つの営農組織の存在がありました。

この度現地でご案内いただいた各組織の皆様(改良区の伊橋理事長さんは元町役場職員で、この基盤整備の仕掛け人のお一人)からのお話をお聞きし、地域のまとまり、協同する力といったものが、プロジェクトの着手・推進、営農の持続的な発展において如何に重要であるかを改めて実感しました。

決して特別じゃない。ここ篠本新井の取組は、やり方次第で、県内他の水田地帯においても倣うことのできる姿、形であると考えます。

河川沿いの平坦地に広がる篠本新井地区は、千葉県内どこでも普遍的に存在する地形、土壌の土地で、国営、県営の土地改良事業により約230haのまとまった地区内の用水改良、排水改良、ほ場整備、暗渠排水等の工事を経て、安定した米・麦・大豆の輪作体系を実現させ得た、県を代表する地区の一つとなっています。

その成功には、上記の基盤整備を牽引した土地改良区と町役場、そして地区を3分して営農を担う3つの営農組織の存在がありました。

この度現地でご案内いただいた各組織の皆様(改良区の伊橋理事長さんは元町役場職員で、この基盤整備の仕掛け人のお一人)からのお話をお聞きし、地域のまとまり、協同する力といったものが、プロジェクトの着手・推進、営農の持続的な発展において如何に重要であるかを改めて実感しました。

決して特別じゃない。ここ篠本新井の取組は、やり方次第で、県内他の水田地帯においても倣うことのできる姿、形であると考えます。

農業女子さんへの"雑誌取材撮影"に立ち会いました

訪問日:2023年10月23日 場所:千葉県銚子市

背景:食堂をバックに撮影開始。山岸さん<右から2人目>と石毛さん、スタッフのお二人によって様々に趣のあるお写真がつぎつぎと収めれらていきます。

上段:食堂での撮影風景と、ご用意いただいた「おやさいのランチ」。玄米ご飯は隣町の自然農法で作られたお米。これからの季節は、体を温めることに気遣ったお料理が主に提供されています。

下段:ハウスで栽培しているトマトと一緒に。撮影を終えての1枚~お疲れさまでした。

月刊雑誌『フォトコン』((株)日本写真企画)内での写真連載「新・農業女子に会いたい」を手掛ける写真家:山岸伸さんの現地撮影に立ち会いました。

取材対象は地元銚子市生まれで銚子市育ち、Lindo-tomaco,Farm の代表:石毛麻里子さん。

同Farmでは、農薬や化学肥料を極限まで減らし、手づくりした肥料や特別な有機肥料を使った"土づくり"にこだわり、トマトやセロリなど年間50種類以上のお野菜を栽培しています。

収穫した野菜たちは、地元銚子産の新鮮な食材とともに、農園の傍で開く農家レストラン - お野菜クリニック - とまりこ食堂 で提供。野菜ソムリエの資格を活かし、調味料を最小限に抑えて食材本来の力が引き出される豊富なメニューは、地域の方々はじめ多くのファンを魅了します。

撮影は食堂~農園で行われ、見事な秋晴れの下、終始、笑顔が絶えない現場でした。

新 農業女子に会いたい – 日本写真企画 フォトコン (photo-con.com)

Lindo-tomaco,Farm(リンドトマコファーム) (lindo-tomaco-farm.com)

農業女子プロジェクト:農林水産省 (maff.go.jp)

当農政局長が有機栽培現地を訪問、意見交換

訪問日:2023年8月30日 場所:千葉県市原市

同社代表取締役の豊増洋右さんは、大手経営コンサル、資源循環型農業等、多様かつ豊富な経験を基に2018年3月、同社を設立。中山間地に点在している耕作放棄地の活用に着目し、多くの地権者さんとの話し合い・交渉を根気よく重ねて農地を確保、有機野菜(現在7.3ha。全て有機JAS認証ほ場)、蜂蜜およびそれらの加工品の生産、販売で事業を展開しています。

訪問当日の現地では、本作物の生育への効果を考えた緑肥作物の選定・栽培管理、害虫を誘導するための作物栽培など、有機農業ならではの輪作体系について、また、蜜源植物は複数種を上手く組み合わせることで一石四鳥の効果【緑肥効果(地力増進)+抑草効果+景観形成(関係人口の増加)+蜜源効果(流蜜期間の継続)】があり、養蜂を通じても農地の価値を高め、”中房総”地域の里山再生・持続可能な地域づくりを新たなプレイヤー達と共に進めていること、更には、千葉県内における有機農産物の6次化をより活性化させたい意向など、非常に興味深く、貴重なお話をたくさん、いただくことができました。

【有機農業関連情報】トップ ~有機農業とは~:農林水産省 (maff.go.jp)

六次産業化・地産地消法に基づく「総合化事業計画」認定証を交付

訪問日:2023年8月7日 場所:大網白里市(ちあきのいちご園)

下左:申し分ない夏空の下、何はともあれ総合化事業計画の認定証を「ちあきのいちご園」の相田隆志さん、相田千晶さんご夫妻に手交。納車間もないキッチンカーが鮮やかです。

上:園のアイドル、愛くるしいミニチュアホースのBERRYちゃん、スタッフさんも一緒にエントランスで記念撮影。隆志さん、服がいちご柄!

下右:撮影後はじっくりと意見・情報交換。いちご愛に溢れたお二人の栽培や経営へのこだわり、営業内容などについては同園のHPをご覧下さい。

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化・地産地消法)に基づき、令和5年7月31日に総合化事業計画が認定された「ちあきのいちご園」の相田隆志さん、相田千晶さんご夫妻へ農林水産大臣名の認定証を手交しました。

今後は、生産いちごを原料とした商品等を店頭販売する建屋の新設等々、総合化事業計画の着実な推進による経営発展、地域の一層の賑わいが期待されます。

総合化事業計画の概要[ちあきのいちご園](PDF : 470KB)

農林漁業の6次産業化:農林水産省 (maff.go.jp)

闘魂!!湿田克服&畑作確立のパイオニア~小泉輝夫さんを訪ねて

訪問日:2023年7月25日 場所:成田市《小泉ファーム》

a.小泉輝夫さん[つなぎ・麦わら姿]は、排水性、作業性が極めて悪い泥炭土壌の谷津田を長年かけて自ら改良、大区画化し、水田畑作を大々的に取り入れている。今期は大豆を作付け。b.同じほ場。試行錯誤を繰り返し、最適な設計で施工された暗渠排水がよく機能しているのが見て取れた。

c.大豆のほ場からは丘を越えて離れた場所にある水田。同様に基盤を改良し、子実用トウモロコシを広く栽培。d.同じほ場。小泉さんの軽トラック荷台から一帯の緩傾斜地形を見晴らす。

e.多種多様な自前の農機、施工機械が所狭しと収められた倉庫。

f.これも自前。ピカピカの大規模な汎用乾燥機前で記念の一枚。

ここ千葉県の水田は畑作利用を阻む『湿田』が多くを占め、皆さん「水稲以外は無理」と仰います・・・・けど、ホントにそうなのでしょうか?

この疑問、課題対処への光明をなんとか見いだしたく、この道の第一人者として知られる小泉輝夫さんを現地:小泉ファームへ訪ねました。

当地は谷津が多い地形で、条件の劣悪な水田が広がっていたところを小泉さんは長年をかけて排水性はじめ作業性を根気よく自前の施工で改善。広域に農地を借り受け経営を徐々に拡大し、今では水稲のほか水田転作での大豆、子実用トウモロコシをそれぞれ約10ha、計52haの耕作にほぼワンオペの家族経営で取り組んでいます。

お話を聞いて印象的だったのが、就農間もなくして畑作ができる汎用水田の必要性を強く意識し、乾田化を実現するための試行錯誤の経験から、「ほ場を見れば面ではなく3次元で基盤改良するイメージが浮かぶんだ」との土木業者も顔負けのお言葉。

なお、小泉さんの農業を象徴する要素の一つである「子実用トウモロコシ」栽培は、収穫時期が計算できることから水稲作等と総合して農作業計画が立てやすく、また、令和元年の房総半島台風で全面倒伏した経験を踏まえて「倒れる前に刈る=早期は種、早期収穫」とした作型に手応えを感じ、面積を増やしたとのこと。それと、耕畜連携による資源循環型の農業も実践されています。

今回の訪問で、『湿田』を克服しての畑作の可能性を存分に認識することができました。ただし、小泉さん自身が日頃から主張されているとおり、個々の農家レベルで対応できる範囲には限界があり、これからは農家と地域、行政が連携して基盤整備等を広域、一体的にやらなければ、農業の持続性は保たれない、ということも強く共有、共感した次第です。炎天下の中、予定していた倍の2時間も、貴重なお話をお聞かせいただき、本当にありがとうございました。

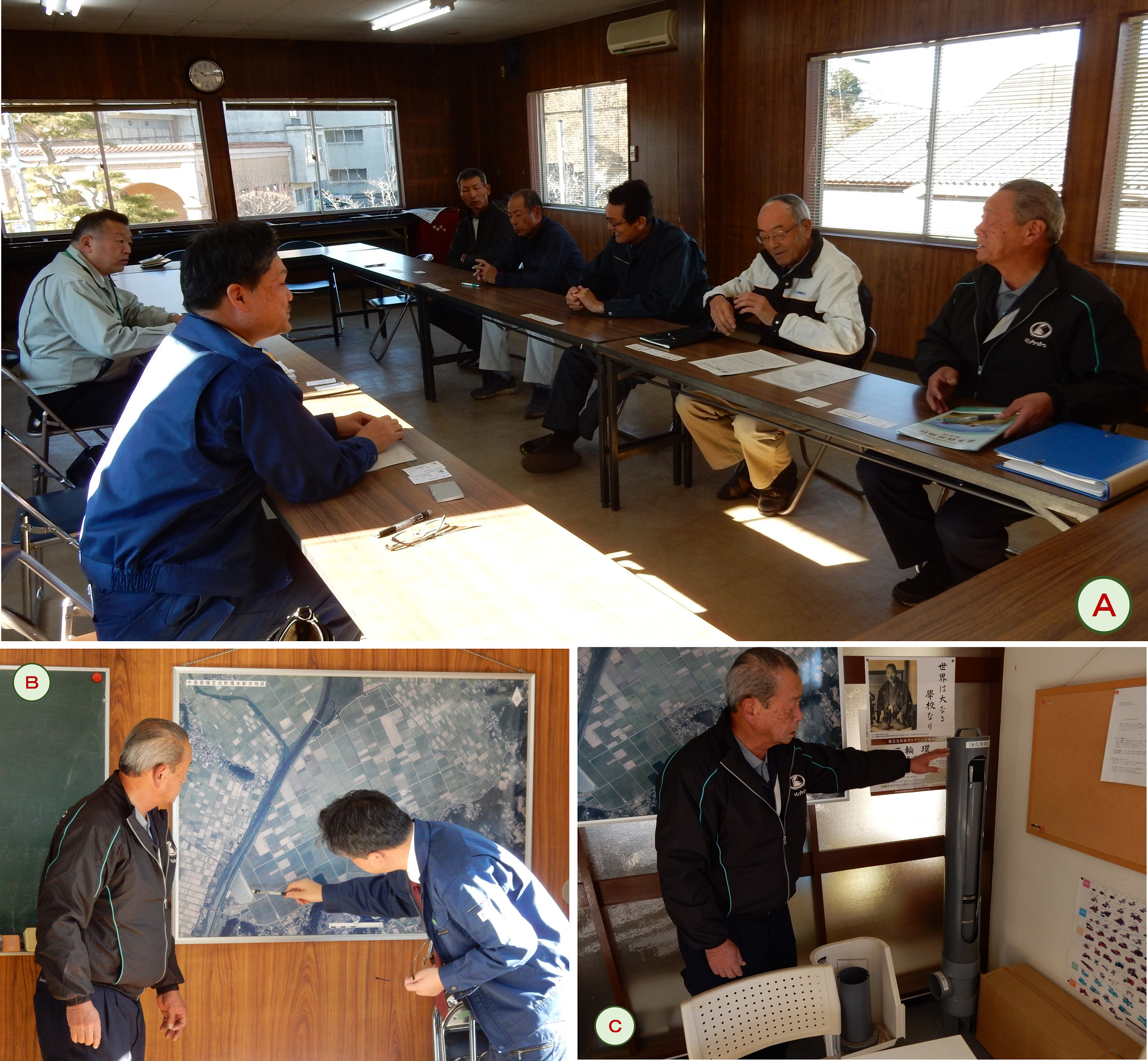

令和4年度「飼料用米多収日本一 関東農政局長賞」の賞状を授与

日時:2023年7月6日 場所:千葉県匝瑳市

ご自宅にて(左から当拠点菱木、当農政局生産振興課塚原農産政策調整官、受賞された越川光重さん、当拠点島田)

令和4年度「飼料用米多収日本一」コンテストにおいて関東農政局長賞を受賞された匝瑳市の越川光重(てるしげ)さんに賞状をお届けしました。

平成28年度より(一社)日本飼料用米振興協会及び農林水産省の主催で実施している同コンテストは、飼料用米の本作化の推進を目的として、単収向上に優れた取組を表彰し、その結果を広く紹介するものです。

越川さんはアキヒカリを約5ha栽培していて、令和4年は10a当たりの収量が722kgと、地域の平均単収から143kgも上回りました。また、飼料用米の提供先である同市内の畜産農家から得た堆肥を土作りに利用する地域内流通を行うことで、運送コストの削減等を実現しています。今回の受賞を契機に、益々ご活躍されることをお祈り致します。

令和4年度「飼料用米多収日本一 関東農政局長賞」の受賞者の決定について:関東農政局 (maff.go.jp)

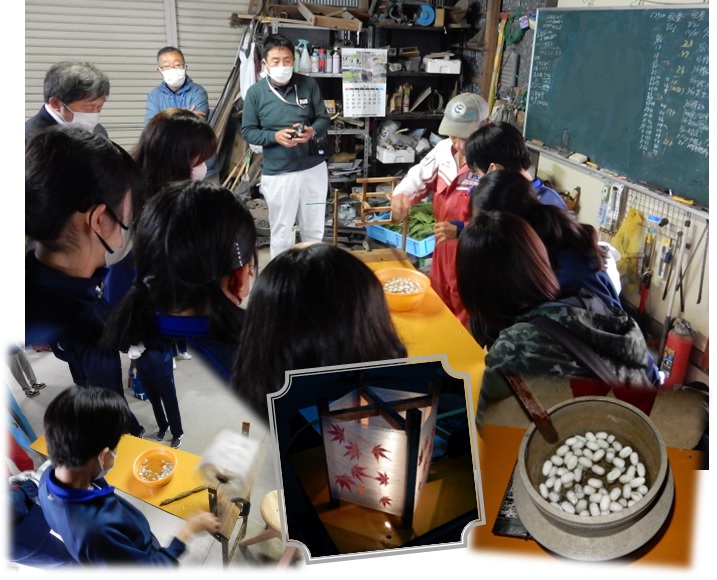

養蚕の魅力、素晴らしさを若い世代に伝える

訪問日:2023年5月23日 場所:千葉県鴨川市

背景:蚕室の中、旺盛な食欲で桑の葉を食べてどんどん生長する蚕たち。全部で7万頭近く。

左:生徒たちに桑畑を案内する養蚕農家の内記さん。雨天のため当初予定していた桑の葉の収穫体験はなかったが、その分の時間でランプシェード作りを体験できた(下写真)。

右上、右下:餌である桑の葉を敷き詰め蚕たちに与える作業を体験。最初はおそるおそる。それでも次第に慣れたもの。

右下:繭から糸を紡ぐために、先ずは窯で煮てたんぱく質を溶かして柔らかくする。途中水差しをしながら温度、煮沸時間を絶妙に調整。

背景:箒から加工した道具を使い、お湯に浮く繭たちから「糸口」を手繰り寄せ。一連の工程に皆、興味が膨らむ。奥中央はJA全農ちばで養蚕関係も担当する池谷さん。その左は農家実習ツアーを手掛ける鴨川観光プラットフォーム株式会社の嶋津さん。

左下:2、30個の繭から糸をランプシェードの枠(これも内記さん自作)で巻き取っていく。簡単なようで難しい。ちなみに1個の繭からとれる糸の長さは約1,500m!

下中央:途中、紅葉を挟み込み、趣深さがグッとアップ。見事な出来栄えに目を奪われる。

我が国の養蚕は養蚕農家数、繭生産量ともに昭和初期のピーク時に比べ近年はなんと約1万分の1の水準にまで減少(221万戸⇒約200戸、40万㌧⇒約60㌧)。ここ千葉県においても現在わずか4戸となっています。

この度、そのうちの1戸、県南地域で唯一の養蚕農家である内記朗(ないきあきら)さんから「近日、中学生の養蚕体験実習があるので見に来ませんか」とお声かけいただき、本年3月3日の初訪問[今や極めて希少、貴重な存在:現役の養蚕農家さんを訪ねました]以来、再びお邪魔しました。

内記さんは、市内の他の農家さん共々、毎年多くの農家体験実習を受け入れており、当日は県内中学校の2年生5名が参加。皆、最初こそおっかなびっくりの様子でしたが、内記さんからの丁寧、熱心なお話、実作業を通じて養蚕という未体験の世界に生で触れたことは、それぞれ将来に活かせる非常に貴重な体験となったことでしょう。

「県南地域で唯一! 養蚕農家体験 ※虫が苦手な方は閲覧注意です」 - 鴨川市公式ホームページ

繭から紡ぐ! 世界に一つのmyシルクランプシェード作り体験 - 鴨川市公式ホームページ

蚕糸業:農林水産省

蚕糸:農林水産省

+(上記実習の開始前、この機会に是非にということで、)

内記さんはじめ農家さん、鴨川市さんと意見交換

奥3名は左から内記さん、同じ地域内の農家、満田清さん、鈴木栄一さん。右サイドの3名+左サイド中央の計4名は鴨川市農林水産課の皆さん。地域の農業、個々の農家の状況、抱える課題、将来の見通し等々についてお話をいただきました。皆さん日ごろから知恵を出し合い、力を合わせて、なんとか地域を今以上に良くしようと取り組まれています。

今や極めて希少、貴重な存在:現役の養蚕農家さんを訪ねました

訪問日:2023年3月3日 場所:千葉県鴨川市

左上:.飼育小屋の入り口で、カイコを飼育するための蚕箔(さんぱく)を持つ養蚕農家の内記さん[中央]と当拠点 筧[右]、回転蔟(まぶし)を持つ当拠点 大胡[左]。

左下+右上:近接地に広がる桑畑。養蚕シーズンオフのこの時期、カミキリムシの害で枯らせないよう、さっぱりと短く剪定されています。当拠点 増田[右上の右]も共に。

右下:養蚕経営に関することをはじめ、併せて営まれている「繭灯り夢工房」や、子供達等に提供する作業体験学習について等々たくさんのお話をお聞かせいただきました。

左下:別棟に設置されている繰糸機(そうしき)。複数の繭から繭糸を手繰り、生糸に引いていく機械です。

右上:細い一本一本の生糸は、何本もの繭糸から撚られたものとはとても思えないほど表面にムラが無くきめ細やかで、端正かつ強靱さが感じられる手触りでした。

右下:【内記さんご提供(オンシーズンでのショット)】回転蔟の区画で繭作りにかかったカイコの幼虫の様子。

左上:【同】繭から羽化したカイコの成虫。カイコは数千年かけて人間が生糸生産を目的に家畜化し、品種改良を重ねてきた昆虫です。

我が国の養蚕は、養蚕農家数、繭生産量ともに昭和初期のピーク時に比べ近年はなんと約1万分の1の水準にまで減少(221万⇒約200戸、40万⇒約60㌧)。ここ千葉県においても現在わずか3戸となっています。

そのうちの1戸、県南地域で唯一の養蚕農家である内記朗(ないきあきら)さんを訪ねました。

内記さんはとても活力に満ちた方で、養蚕業の傍ら、生糸を用いる工房の経営や積極的な体験学習の受け入れ等を通じて養蚕の魅力や面白さを広く知ってもらい、「自分も養蚕やってみたい」と踏み出してくれる者が少しでも現れるよう取り組んでいます。また、養蚕に止まらず、地域の農業、社会をより元気にしようと、お仲間の方々とあれこれ思案、算段が尽きません。

太古からの歴史と計り知れない価値の有る『養蚕』の世界。受け継いできた方々を敬い、永くいつまでも継承されることを願います。

詳しくは是非、以下の各リンク先をご覧下さい。

「県南地域で唯一! 養蚕農家体験 ※虫が苦手な方は閲覧注意です」 - 鴨川市公式ホームページ

繭から紡ぐ! 世界に一つのmyシルクランプシェード作り体験 - 鴨川市公式ホームページ

蚕糸業:農林水産省

蚕糸:農林水産省

当農政局長が先端的なイチゴ栽培現地を訪問、意見交換

撮影日:2023年2月3日 場所:千葉県千葉市

左側:Y'S Agri合同会社の施設内。ご対応いただいた代表社員の芳澤和哉さん[Y]と業務執行社員の澁谷陽平さん[S]。当日はたまの休園日。お二人を独占です。

右側:千葉市農政センター内。Y'S社さんから続けて同市農政部長の表谷拓郎さん、 同センター所長の円城寺英樹さんと農業生産振興課長の森田悟さんにご案内いただきました。

千葉市農政部さんのご案内により、関東農政局の信夫局長が同市内でイチゴ農園を経営するY'S Agri合同会社さん、同市の農政センターを訪問し、ぞれぞれの先端的な取組を学ぶとともに、有意義な意見交換を行いました。

令和2年に設立されたY'S Agri社さんは、養分管理や環境制御、病害防除等に関する先端的な技法を取り入れながら、お客様に「わくわくする農業」を提供し、成長産業としての農業を実践して社会に貢献することを目指しています。

一方の千葉市農政センターは、市内農業の普及活動の拠点として昭和53年に開設され、更なる機能性、利用有益性を向上させる「リニューアルプラン」の実行を令和4年度から着手。その一環として、SDGsや環境に配慮した燃油削減技術を確立するための新たなイチゴハウスを複数種設置し、その実証栽培を進めています。

千葉県千葉市のいちご狩り Y'S Agri(ワイズアグリ)合同会社

千葉市:経済農政局 農政部 農政センター

千葉市:千葉市農政センターリニューアル展示会

地域の特産「矢切ねぎ」が旬の真っ只中です ♫

撮影日:2023年1月26日 場所:千葉県松戸市

江戸川を挟んで東京都葛飾区の対岸に位置する松戸市矢切地区の広大な農地。堤防上から。

左下:堤防を越えた先の河川敷端部には「矢切の渡し」の船着き場が。

上左右:突撃取材でお邪魔し、お写真を撮らせていただいた齋藤農園の齋藤雄樹さん(左右は当拠点の菊地、筧)。ご両親と収穫作業に精を出されていました。なんとこの地で代々300年以上!続く農家さんだそうです。

都心部にあって100ha規模のまとまった農地が広がる松戸市矢切地区では今、正に旬を迎えている「矢切ねぎ」の緑と白が見事に映えています。

全国屈指のねぎ生産量を誇る千葉県では各地で栽培が盛ん。その中でここ矢切地区のねぎは明治の始め頃からの歴史があり、自慢の美味しさ、見栄えは勿論のこと、あの「矢切の渡し」の高い知名度も相まって長く、多くの方々に親しまれています。

寒い今の時期をはじめ、一年を通して色んなお料理に活躍し、色んな食べ方もできる”ねぎ”の味わいを皆さん、存分に愉しんで下さい。

JAとうかつ中央:目的からさがす:食と農:矢切ねぎ販売

矢切の渡し・野菊の墓文学碑 まつどの観光・魅力・文化|松戸市

「千葉県高等学校教育研究会農業部会秋季研究協議会」が開催

開催日:2023年11月29日 場所:千葉県茂原市(茂原樟陽高校文化ホール)

【背景】千葉県内の各農業関係高校等の校長ほか関係者が集まり、農業教育の発展と新規就農者確保に向けた報告や意見交換がなされた会場の模様。

【上段】冒頭挨拶に立つ『千葉県高等学校教育研究会農業部会』の伊藤周会長(千葉県農業教育拠点校:県立茂原樟陽高校校長)

【下段】講演する関東農政局経営・事業支援部経営支援課の吉田課長<左>と長生農業協同組合営農販売部担い手支援課の渡邉課長<右>

県内の農業関係高校14校と県聾学校で構成される「千葉県高等学校教育研究会農業部会秋季研究協議会」が開催されました。

会議では先ず、令和5年度千葉県高等学校等農業教育振興会表彰をはじめとした各種表彰と、各部会からの活動報告がなされました。

続く講演では、関東農政局からは『農業を担う人材の育成・確保に向けて』と題して(ア)新規就農者の育成、(イ)農業教育、(ウ)みどり戦略学生チャレンジについて、長生農業協同組合からは『長生農業独立支援センターと連携した新規就農者支援の活動取組み』についてそれぞれ話がなされ、日本における農業従事者の現状や新規就農者育成に向けた支援事業、長生地域での新規就農者の受入れに関する具体的な支援体制と支援内容などを学ぶ機会となりました。

長生農業独立支援センター (nogyoshien.com)

JA長生 長生農業協同組合 (ja-chosei.or.jp)

新規就農の促進:農林水産省 (maff.go.jp)

会議では先ず、令和5年度千葉県高等学校等農業教育振興会表彰をはじめとした各種表彰と、各部会からの活動報告がなされました。

続く講演では、関東農政局からは『農業を担う人材の育成・確保に向けて』と題して(ア)新規就農者の育成、(イ)農業教育、(ウ)みどり戦略学生チャレンジについて、長生農業協同組合からは『長生農業独立支援センターと連携した新規就農者支援の活動取組み』についてそれぞれ話がなされ、日本における農業従事者の現状や新規就農者育成に向けた支援事業、長生地域での新規就農者の受入れに関する具体的な支援体制と支援内容などを学ぶ機会となりました。

長生農業独立支援センター (nogyoshien.com)

JA長生 長生農業協同組合 (ja-chosei.or.jp)

新規就農の促進:農林水産省 (maff.go.jp)

『アグリサポーターズちば』令和5年度春季総会が開催

開催日:2023年5月12日 場所:千葉県教育会館

1.冒頭挨拶に立つ『アグリサポーターズちば』伊藤周会長(千葉県農業教育拠点校:県立茂原樟陽高校校長) 2.農業教育の充実に向けた報告や意見交換がなされた総会の模様

千葉県内の農業関係高校をはじめとする各教育機関の長、行政機関及び地域の諸団体の幹部等で構成される「農業関係高校人材育成組織『アグリサポーターズちば』」(通称「アグサポ」)の春季総会が開催されました。

令和4年度の実施結果に続き、農業インターンシップの更なる充実や、新たに生徒向けの新規就農講座を開催すること等を盛り込んだ令和5年度の活動計画について説明があり、活発な意見交換がなされました。

当拠点からは新規就農に関する当省支援施策のPR版をはじめ、当省広報誌「aff(2023.4月号:農業を始めたい!)」、みどりの食料システム戦略最新パンフ、食料・農業・農村基本法の検証・見直しに関する資料等の配布、紹介を行いました。アグサポメンバーとして、具体的な役割を果たして参りたいと思います。

新規就農の促進:農林水産省

農業の魅力を生徒たちに伝えていくために

日時:2023年4月24日 場所:千葉県茂原市(千葉県立茂原樟陽高等学校)

a. 歴史と伝統を感じる美しく整備されたクスノキ等の大木や庭園、清掃が行き届いた校舎。

b. 作業し易いように丁寧に剪定された果樹園や農業用施設。

同校では、生徒たちが食品の安全、環境保全、労働安全の持続可能性の学びを実践するために「J GAP認証」を取得しています。

c. ネギや花きの収穫実習に励む生徒さん達。私たちを見かけると、明るく元気に挨拶してくれました。

d. 乳牛の畜舎では最新のスマート農業機器が導入され、体調に関して等きめ細かなデータ管理がされています。

e. 手入れの行き届いた広大な農場や農業用施設の案内をいただいた麻生先生(左右は当拠点の佐藤、板倉)。

大学のキャンパスのようなクスノキの並木道や広大な農場、施設を擁する、歴史と伝統ある千葉県立茂原樟陽高等学校(茂原市)を訪問し、未来の農業を担う若手従事者の育成等について伊藤周校長、麻生友也主幹教諭(農業科)と意見交換。併せて、生徒さん達が実習に励む農場、施設等の見学をさせていただきました。

同校長は、当拠点も参加している『アグリサポーターズちば』(千葉県内の農業関係高校をはじめとする教育機関、関係する行政機関及び地域の諸団体が連携し、学校農業教育の充実等を図る人材育成組織)の会長も務められています。「今後は、生徒たちには農業の実務だけでなく、農業の魅力を感じられるような多くの企画を行いたい」とお考えであり、当拠点とも農政に関わる出前授業や国営土地改良事業地区の見学などについて協力・連携していくことを確認しました。

新規就農の促進:農林水産省

千葉県農業協会の定時総会及び「夏の交流会《どうする ちば農業!? 夏の陣》」が盛大に開催

開催日:2023年6月27日 場所:成田市内

◆パネルディスカッション《どうする ちば農業!? 夏の陣》の模様。

右から各パネリスト:食育ネット(株)の浅野美希さん、千葉県住みます芸人でもある「もぐもぐピーナッツ」のうっほ菅原さん、ばっしーさん、(株)ジェスの柳田岳明さん、(株)牛かうVacaの馬上温香さん、(株)大地の恵みの古谷正三郎さん〔協会理事〕、(株)柴海農園の柴海祐也さん、そしてファシリテーター:(株)アグリスリーの實川勝之さん〔協会会長〕。

◆下段写真枠内は、パネルディスカッションの前に開催された同協会総会にて来賓挨拶する、当農政局の園田雄二経営・事業支援部長。

成田市内のホテルを会場に、一般社団法人千葉県農業協会が定時総会と、併せて同協会員はじめ企業、団体、行政等の関係者約130名を集めての「夏の交流会」を盛大に催され、当農政局及び当拠点からも参加しました。

同交流会は本年3月1日の「春の交流会《農業の明日を語ろう~どうする ちば農業!》」を引き継ぐ第2弾で、【これからの流通・ブランド戦略】を検討テーマとしたパネルディスカッション、同協会員や企業等からのPRタイム、そして懇談会(企業等のPRブースも並ぶ)といった充実の構成。

このような人的、地域間の交流が図れる場の存在は、多彩な分野、組織の関係者が知恵と力を出し合い、県を挙げて「ちば農業」のポテンシャルを最大限に引き上げていくことに繋がります。

県内各地での、あるいは県外との様々な交流が一層展開されることを大いに期待する共に、役割を担いつつ関わって参りたいと考えます。

千葉県農業協会 夏の交流会 | 一般社団法人 千葉県農業協会 (caajapan.jp)

「農や里山のいとなみと鉄道・路線バスフォトコンテスト」受賞、おめでとうございます

訪問日:2023年4月26日 場所:千葉県船橋市

2023年5月11日 千葉県柏市

1.糸賀さんのご自宅近くにて(5月11日)、2.中西さんのご自宅にて(4月26日)

〔いずれも中央がご本人、左右に当拠点の筧、佐藤〕

令和4年度「農や里山のいとなみと鉄道・路線バスフォトコンテスト」において『関東農政局長賞』を受賞された柏市の糸賀一典さん、『農村女性賞』を受賞された船橋市の中西克之さんに賞状をお届けしました。

同コンテストは、関東地域にお住まいの方や国内外の観光客の皆様に、鉄道や路線バスを利用して都心から一歩足をのばせば「農」や「里山」のいとなみに出会えるということを知っていただくために、関東農政局が毎年開催しているものです。

関東地域は一大農業地帯でもあり、「農や里山のいとなみ」が盛んに行われ、食卓を支え、美しい景観を形づくっています。

今後も、農や里山の魅力、大切さが広く浸透していくことにつながるよう、いろいろな方々からお力、ご協力を賜れれば大変幸いです。

農のいとなみと鉄道フォトコンテスト:関東農政局

あけぼの山農業公園 “チューリップフェスティバル” で大いに賑わい

撮影日:2023年4月9日 場所:千葉県柏市

たくさんの出店が並ぶ中、JAちば東葛さんのブースを発見。生産量が全国1位である柏市の小かぶ(千葉県としても全国1位です)や、野田市関宿の酪農家からの生乳で作られるジェラートなどを入場者の方々に売り込みです。

4年ぶりに開催されたあけぼの山農業公園の「チューリップフェスティバル」に行ってきました。

大変お日柄も良く、たくさんの方々が風車花畑を中心に広大な園内を散策。野菜直売やフード提供の出店も多く、また、消防音楽隊の屋外演奏会も開催されるなど、お楽しみが満載です。

訪れる人たちはもちろん、迎える側の皆さんの笑顔と活気も溢れる、とても清々しくて心地よい空間、時間を満喫することができました。

【4月8・9日】チューリップフェスティバル

開場から1年余。輸出拠点としての『成田市場』の利用拡大に期待

訪問日:2023年3月9日 場所:千葉県成田市

背景:成田国際空港の隣接地に移転、新築された『成田市公設地方卸売市場』の建屋正面。

上右:いただいた成田市場のパンフレット。

上左:成田市場での自社の取組状況や施設等について詳細に説明いただいたNAX JAPAN(株)成田営業所長 中森克さん[右端]、(株)JALカーゴサービス成田市場のリーダー 土屋隆裕さん[最奥]。〔※「土」の字は、正しくは右上に点が付く〕

下左:最初から最後まで長時間にわたり市場をくまなくご案内、ご説明いただいた成田市卸売市場主幹 須向範之さん。

下右:建屋の裏手側。防音林帯の向こうには空港のB滑走路が平行して伸びている。

●建屋内は両サイドが青果棟と水産棟、その間に高機能物流棟が配置され、農水産物のワンストップ輸出機能を重視した構造になっている。

●わかりやすい解説の掲示が豊富な見学コースも整備されており、また、市場自体の利用はもちろん、敷地内では集客施設の拡充も進むなど、どなたでも楽しめる工夫が凝らされている。

全国で初めて、農水産物の輸出に必要な手続きを場内で完結させることができる「ワンストップ輸出機能」を有する物流拠点として令和4年1月に開場した『成田市公設地方卸売市場』。

それから1年余が経過する今日まで、卸売や仲卸をはじめ飲食、物販、それと輸出関連の業者等が続々と入居してきています。

今回はそのうち、国際貨物の輸出入業務を取り扱うNAX JAPAN(株)さん、航空機搭載コンテナへの積付けまでもワンストップで行える(株)JALカーゴサービスさん、そして市場を管理運営する成田市さんから、それぞれの事業内容、実際の施設・設備、輸出向け物流の実態、生産者への働き掛け等々について熱心かつ懇切丁寧に教えていただくことができ、非常に有意義な訪問となりました。

皆さんのお話し振りには、”成田市場の強みを最大限に活かし、輸出を拡大させていきたい↗↗↗ ”との意欲、気概、頼もしさが漲っており、このような業態の成長やインフラ機能の充実等をしっかり捉えながら、一層の輸出促進につなげていきたいと思います。

【卸売市場】新生成田市場の開場について|成田市

事業案内 | NAX JAPAN 株式会社

JALCARGO

輸出・国際:農林水産省

「どうする!?大山千枚田」~NPO法人大山千枚田保存会設立20周年記念シンポジウム~

開催日:2023年11月3日 場所:千葉県鴨川市

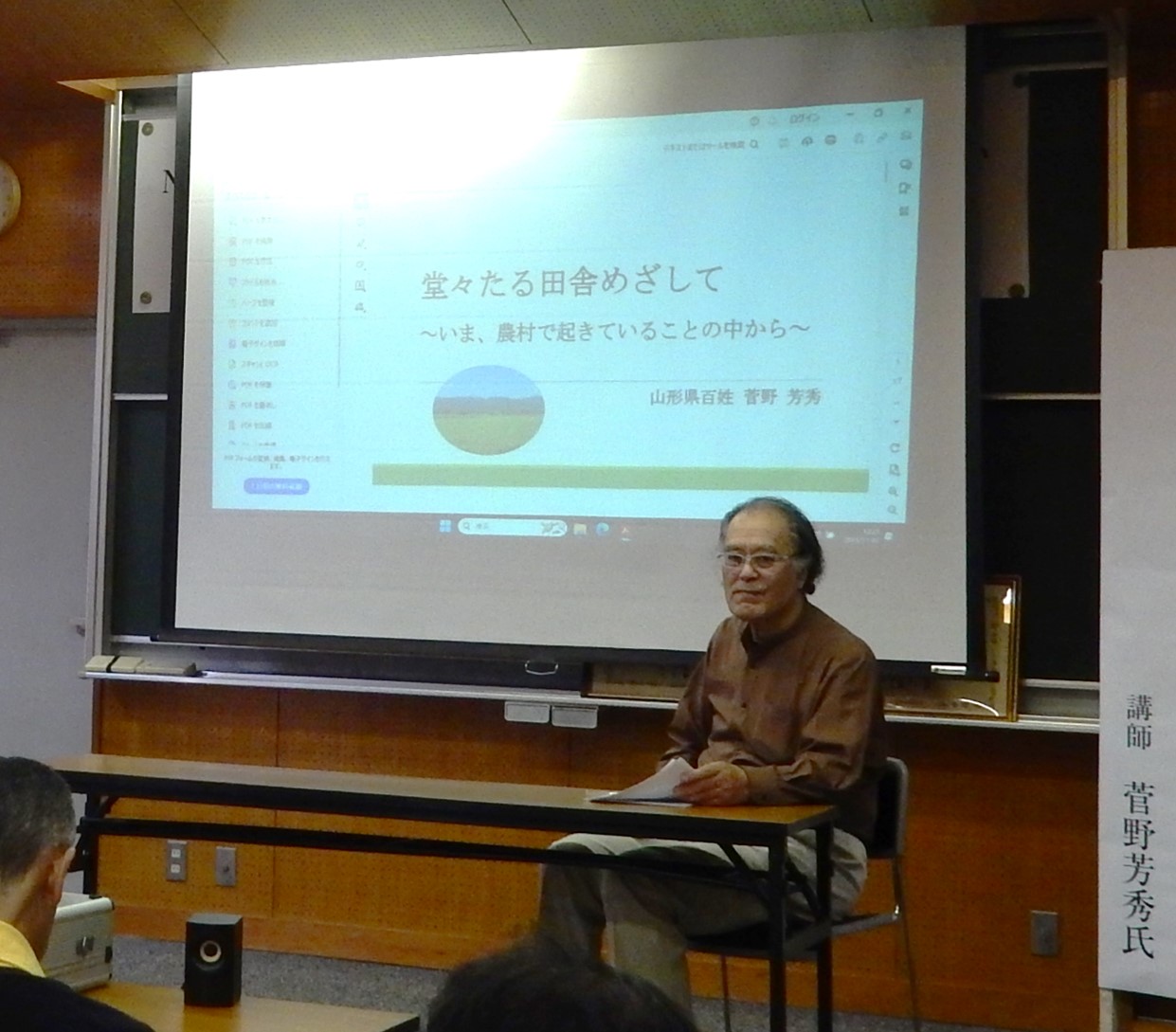

(左)大山千枚田の歩みについて語る、保存会理事長の石田三示さん。

(右)特別記念講演「堂々たる田舎へ~地域を作るたすき渡し~」を講演された、山形県の農家、菅野芳秀さん。

鴨川市内にある大山公民館を会場に「NPO法人大山千枚田保存会設立20周年記念シンポジウム」が開催され、鴨川市内及び近隣市、遠くは都内から関係者約80名が集まり、当拠点からも参加しました。

(右)特別記念講演「堂々たる田舎へ~地域を作るたすき渡し~」を講演された、山形県の農家、菅野芳秀さん。

鴨川市内にある大山公民館を会場に「NPO法人大山千枚田保存会設立20周年記念シンポジウム」が開催され、鴨川市内及び近隣市、遠くは都内から関係者約80名が集まり、当拠点からも参加しました。

このシンポジウムは、同保存会によるこれまでの活動を振り返ると共に、蓄積してきた農村と都市住民とのつながりをより深めつつ、これから同保存会が歩むべき道を探っていきたい、との思いから開催されたものです。

最初に石田さんから主催者側挨拶を兼ねて20年間を振り返り、支援者やオーナー会員らと共に台風やコロナ禍など様々な苦労を乗り越えてきた話がなされました。

続いて、特別記念講演。講師の菅野さんは、5haの水田と1,000羽の鶏を放し飼いしながら自然と共生する地域循環農業を実践されており、傍ら、農を基礎とした循環型社会づくりに取り組んでいらっしゃいます。循環型地域社会づくりの先進例として名高いレインボープラン(山形県長井市)の推進についても語られました。

(左)シンポジウムの様子続いて、特別記念講演。講師の菅野さんは、5haの水田と1,000羽の鶏を放し飼いしながら自然と共生する地域循環農業を実践されており、傍ら、農を基礎とした循環型社会づくりに取り組んでいらっしゃいます。循環型地域社会づくりの先進例として名高いレインボープラン(山形県長井市)の推進についても語られました。

(右)パネリスト各氏。左から、コーディネーター役を務めるジャーナリスト:高野孟さん、菅野さん、早稲田大学名誉教授/NPO法人棚田ネットワーク名誉代表:中島峰広さん、鴨川市長:長谷川孝夫さん、石田さん。

後半のパネルディスカッションでは、「トップランナーとしてこれからも頑張って欲しい」旨のエール、鴨川市の農業の現状や移住対策について、農業体験の大切さ、移住して感じていること、いろいろなジャンルの方たちとの連携した活動について、また、東京都からの参加者から「是非、都内で農業の持つ豊かさを伝えて欲しい」など、会場全体で意見が交わされました。

最後、閉会に当たり石田さんからは、「どんな形であれ若い後継者を作らない限り農業は存続できない。農業の技術だけでなく、種を蒔いて芽が出た時の感動は農業の醍醐味。農業の豊かさや大切さ、嬉しさ、楽しさなどを皆で伝えながら後継者を作っていかなくてはならない。自分達が今やっている農業を、これからやっていきたいという人にしっかり伝えましょう。東京に行って日本の農村の豊かさをしっかり伝えて『農村をもう一回変えましょう』と提案したい。」との熱い訴え、決意が語られました。

棚田は「日本のピラミッド」といわれるほどの伝統・文化、美しい景観、教育、国土保全といった多面的機能を有しており、農業生産活動を主体としつつ、地域住民等の共同活動によって守られている国民共通の財産です。

千葉県には2か所の指定棚田地域(いずれも鴨川市内)があり、どちらも精力的に活動されています。当拠点は今後も関係者と連携し、棚田を核とした地域の振興のための支援を行っていきます。

内閣府HP 棚田地域振興

農林水産省HP 棚田地域の振興について

大山千枚田保存会HP

大山千枚田保存会Facebook

「自動調整つる刈機」や「AI自動判定機」搭載収穫機等でスマート化を推進

~かんしょ栽培実証プロジェクト 第1回機械等実演会~

開催日:2023年9月29日 場所:千葉県香取市

自動調整つる刈機の実演

(左)トラクターのアタッチメントとして装着された自動調整つる刈機について説明される(株)ササキコーポレーションの戸舘課長。

(右)秋晴れの実証ほ場と、収穫されたかんしょ。

(左)オペレーターはタッチパネルで刈り取り高さの調節ができる。

(右)ゆっくり走行することでマルチの面ギリギリの高さでつるを刈り取ることができる。

AIカメラを用いた収穫時の個数カウント・サイズ判定の実演

(左)AIかんしょ判別機について説明される日本工業大学の平栗教授。

(右)収穫機の中央部に装着されたAIカメラとタブレット端末機により収穫個数をカウントするとともにサイズを判定。

【千葉県地域実装に向けたかんしょ栽培実証】コンソーシアムが主催する「かんしょ栽培実証プロジェクト 第1回機械等実演会」を見学しました。

従来、かんしょのつるは収穫前に自走式草刈り機等で上部を刈取り、その後、鎌で株元をカットし、マルチ剥ぎを行っていましたが、「自動調整つる刈機」はカメラセンサー制御によりつる刈の高度を自動調整し精度を高めることで、鎌入れ作業が必要ない程度に深く、かんしょを傷つけない程度に浅いつる刈を実現しました。さらに、畝の被覆に生分解性マルチを使用することでマルチ剥ぎも省略することができ、これらによって農作業が時間短縮、省力化されることで、経営規模拡大の一助となることが期待されます。

本機は、稼働時に多少畝からずれても機械が合わせてくれるため、トラクターを運転できさえすれば特別な技術がなくとも利用可能。また、歩きながら操作する自走式草刈り機等とは違い、本機はトラクターのアタッチメントであるため座った状態で作業を行うことができ、キャビンを備えれば炎天下等での作業負担も軽減されます。

一方、かんしょ収穫作業時における収穫個数・サイズのAI自動判定の技術は、従来の収穫機にカメラと「AI自動判定機」を搭載させた仕組みのもので、ほ場毎に把握した収穫個数やサイズの傾向を栽培管理に活かすことができます。また、在庫管理システムと併せて運用することで、販売管理の改善にもつながるとのことでした。

次回の実演会では、かんしょ収穫・貯蔵量に係る統合型在庫管理、貯蔵庫内センシングによる腐敗原因分析、IoTカメラを用いた貯蔵庫内の遠隔操作が披露される予定です。

畑4C3: (株)芝山農園ほか【千葉県香取市ほか】 | スマート農業実証プロジェクト (naro.go.jp)

技術革新、実装が進展するスマート農業。県内現地での新機種発表・実演会、実証地域での取組に学ぶ

開催日:2023年6月14日 場所:柏市

:15日 場所:神崎町

【6月14日 柏市内のほ場での新機種発表、実演】

1.利根川右岸の「田中調節池」内に広がる会場を同河川堤防上から俯瞰。スマート農業の導入を積極的に進めてきている(株)柏染谷農場さんのこの水田では麦が栽培され、本日の刈り取り実演用として方形に麦が部分的に残されていた。

2.メーカー((株)クボタ)主催の本日の発表・実演イベントには実に多数の報道関係者や行政機関等が案内された。関東農政局からは生産部の担当者はじめ当拠点からも参加。

3.主役である、業界初の人が搭乗しない状態の無人自動運転でコメや麦の収穫作業が行えるコンバインを中央に、自動運転対応のトラクタ、田植え機が並ぶ。搭乗実体験では希望する参加者が後を絶たなかった。

【6月15日 神埼町内での取組を当農政局長等が視察】

A.関東農政局からは信夫局長(中央)はじめ郡生産部長(左)、三奈木生産技術環境課長(右)が現地視察。当拠点からも参加しました。B.当省の「スマート農業実証プロジェクト」で令和元~2年度で取り組んだ《千葉県香取地域における大規模水田輪作体系のスマート農業実証》を契機として域内での普及を進めている農事組合法人神崎東部の代表理事の大原さん(正面グレー上着)らをはじめ神崎町まちづくり課長の石橋さん(同黒上下)やスマート農機、インターネットクラウドを利用した営農・サービス支援システムの分野で同プロジェクトに参画した(株)クボタの皆さんから取組概要や最新技術等について説明いただきました。C.役場屋上に設置されたRTK固定基地局(右側のシンプルなアンテナ)と、そのカバーエリアが広がる眺望もご案内いただきました。

D.場所を実証ほ場に移し、実証機の実演に臨みます。E.現地に準備された自動運転対応トラクタ2種。F.水田水口のパイプライン端に設置されている遠隔水管理システム機器。G.いざ、実機に乗り込む信夫局長。この後、郡部長、三奈木課長も続いて試乗させていただきました。

「スマート農業実証プロジェクト」について:農林水産技術会議 (maff.go.jp)

神崎町スマート農業実証プロジェクト:実証成果(maff.go.jp)

6月中旬の連日、当拠点は県内現地でスマート農業の最新技術、実証・普及の取組状況に触れる機会に恵まれました。

14日は農機メーカー((株)クボタ)による、業界初という、「無人自動運転コンバイン」による小麦の収穫作業の実演を多くの報道機関、関係者、当農政局担当者等と共に目の当たりに。

翌15日は当農政局長らの現地視察に同行し、「大規模水田輪作体系のスマート農業実証」地域ぐるみで行ったことを契機として域内での導入・普及の拡大を目指す神崎町での状況を実演等を含めて知ることができました。

スマート農業は、人口減少下においても生産水準が維持できる生産性の高い食料供給体制の確立のために有効な手段。今後も様々な主体が協同し、農業のスマート化を推し進めることが肝要と考えます。

スマート農業:農林水産省 (maff.go.jp)

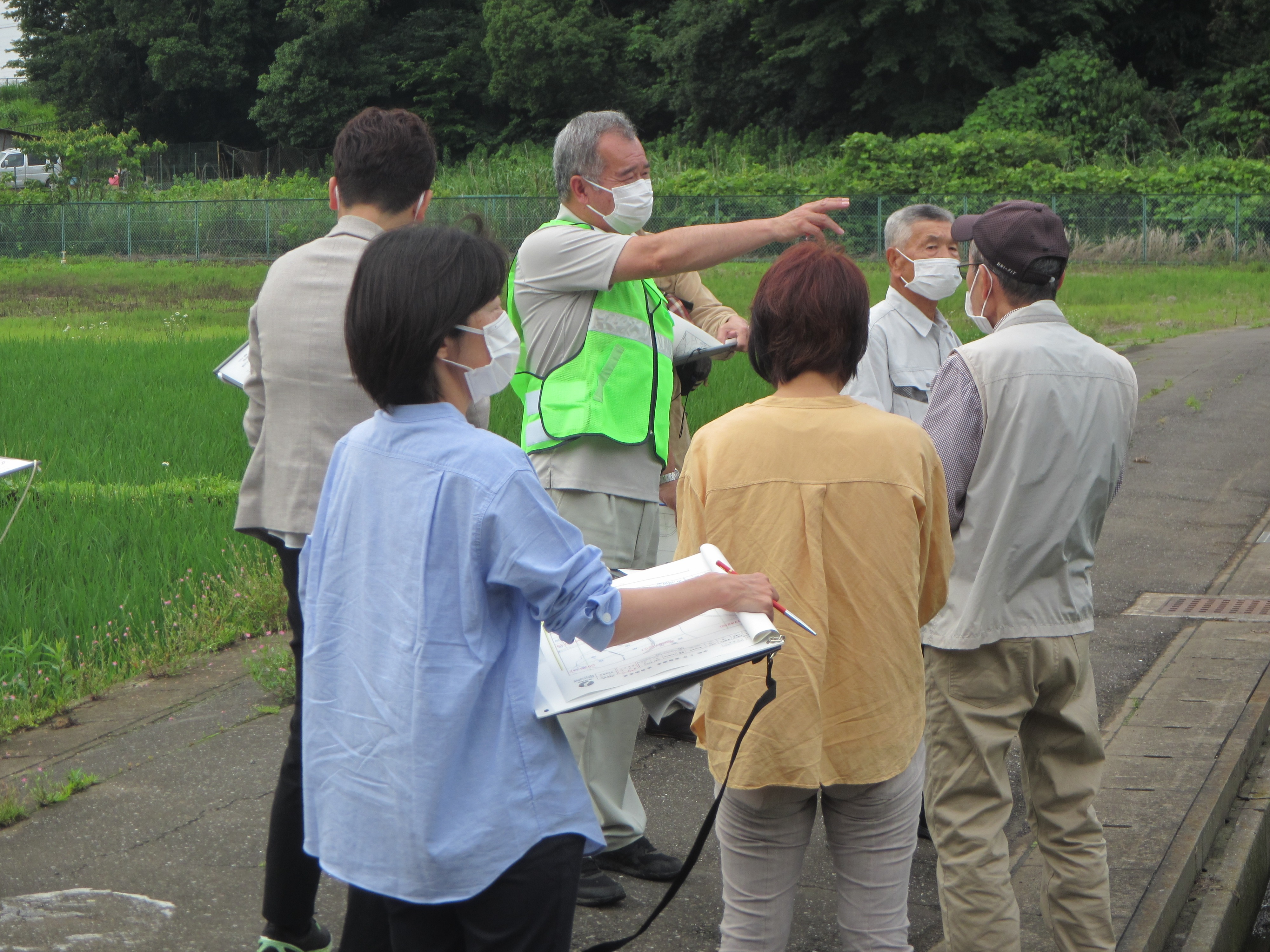

千葉県及び同県農業再生協主催の「水田農業研修会」が盛会

開催日:2023年7月28日 場所:佐倉市(室内及び栽培ほ場)

a. 室内での研修会の様子。水田活用に係る情勢や先進的な取組、技術などに聞き入る。

b. 佐倉市内の印旛沼にほど近い、子実用とうもろこしが作付けられている大区画水田に移動。生産者さん等からほ場管理や農薬使用等の栽培管理に関する情報が紹介される。

c. 殺虫剤使用の有無、時期及び回数の違いによる被害差が見て取れる現物展示。

佐倉市内のホテル及び栽培ほ場を会場に、千葉県及び千葉県農業再生協議会による生産者や農業団体、行政機関等の関係者、総勢約120名を集めての「水田農業研修会」が催され、当拠点からも参加しました。

今研修会での主たる課題は主食用米からの作物転換の推進で、■県庁やJA等からは米粉用米や飼料用米の取組状況等について、■日本メイズ生産者協会(JMFA)からは子実用とうもろこしの全国展開状況と生産上の課題、成田市内での取組事例について、更には、■エフエムシー・ケミカルズ(株)からドローン散布可能な新規登録薬剤、■県農林総合研究センターから特定外来生物「ナガエツルノゲイトウ」の防除方法等、水稲生育予測システム「でるたTM」についてそれぞれ情報提供がありました。

室内研修の後は、各参加者が計4台のバスに分乗し、大区画水田での子実用とうもろこしの栽培状況を現地視察しました。

いずれの会場、メニューについても参加者からの関心は高く、熱心な質疑応答がなされていました。

今回の研修会をまた一つの契機として、県内での水田活用が一層、適切、活発に繰り広げられることを期待しますとともに、各関係機関等と連携、貢献していく所存です。

令和5年度農地利用集積関連事業担当者説明会が開催

開催日:2023年4月25日 場所:千葉県千葉市(県教育会館大ホール)

a.開会の挨拶に立つ千葉県農林水産部の堀越明次長、b.県教育会館大ホールに県内各地から多数の担当者が参集、c.関東農政局管内における「地域計画」の策定状況を説明する同局経営・事業支援部担い手育成課の土江課長と農地政策推進課の長沢課長補佐、d.農地集積に係る説明をそれぞれ行う、県はじめ関係機関の担当者

千葉県及び(公社)千葉県園芸協会[県農地中間管理機構]主催の「令和5年度農地利用集積担当者説明会」が、市町村、農業委員会、土地改良区、県農業事務所等の担当者約180名が参加して開催されました。

県をはじめ農地集積に係る関係機関の担当者からは県内における農地集積の取組状況、「地域計画」策定の進め方、中間管理事業や関連事業の具体的な事務の進め方等について説明があり、また、関東農政局経営・事業支援部担い手育成課の土江課長からは同局管内における他県での取組状況について説明しました。

千葉県における担い手への農地集積率は28.2%(令和3年度末)であり、全国平均58.9%(同)に比べてかなり低い状況です。当拠点としても、今後県内各地での「地域計画」の策定が円滑に進み、より一層、農地の適切な利用が図られるよう取り組んでまいります。

農地利用集積の推進/千葉県

人・農地プランから地域計画へ:農林水産省

全国初、ジビエがテーマのドライブイン「猟師工房ドライブイン」が誕生!

訪問日:2023年4月20日 場所:千葉県君津市

a.猟師工房ドライブイン全景、昔ながらのドライブイン風な建物をイメージ。b,c:猟師工房内イートスペース、ビュッフェ方式でおもてなし。d:店内にはジビエ肉のほか、鳥獣駆除捕獲器具等の販売スペース。e,f:鹿の角や捕獲獣の毛皮の販売も多数。g:ド迫力。100キロ級のイノシシのはく製がお出迎え。

令和5年4月中旬、君津市内にジビエに特化した日本初の道の駅ドライブイン「猟師工房ドライブイン」がオープンしました。道の駅内に併設しているジビエ関連施設は全国的にも珍しく、既存の資料館「片倉ダム記念館」(土地は千葉県、建物は君津市の所有)をリノベーションして構築されています。

「猟師工房ドライブイン」は、有害鳥獣駆除をメインの事業として展開する株式会社TSJが、捕獲鳥獣資源の利用を地域になじみ深い道の駅を利用した形で手掛ける新しい事業であり、当ドライブインでは、一般にはなかなか口にすることのなかったジビエ料理の提供や、狩猟体験学習、鳥獣捕獲用の罠等の販売展示を行っています。

食・体験・観光・学習といろいろな切り口から、得てして農業被害をイメージされがちな鳥獣の、親しみやすく秀でた面を認識してもらい、多くの方々に楽しんでもらえるきっかけを提供していく、非常に貴重な拠点となりそうです。

猟師工房 | Kimitsu-shi Chiba | Facebook

日本三大御田植祭の一つ”香取神宮の御田植祭”

撮影日:2023年4月1、2日 場所:千葉県香取市

1日目の「耕田式」。拝殿前庭を斎場とし、鎌・鍬・鋤、牛による田起しなどが行われます。

2日目の「田植式」。拝殿前庭から斎田へ進み、初苗が植えられます。

例年4月最初の土日に執り行われる”香取神宮の御田植祭”。今年は年度の始まりと重なり、1日目の「耕田式」、2日目の「田植式」を通じた華やかかつ厳かな祭事の風景は、人々が共に手を取り、豊かで実りある一年となることを予感させます。

* この祭事の詳細については香取市や香取神宮のHP、また、以下のPDF資料(p6)を是非ご覧下さい。

「農村の伝統祭事」(令和2年1月):農林水産省

農業・農村の有する多面的機能:農林水産省

この季節、色とりどりの花々が房総の景色を彩ります ♫

撮影日:2023年2月下旬 場所:千葉県鴨川市、君津市、南房総市

左上:君津市の特産でもある『カラー』

左下、右下:南房総市千倉町の花畑 中央上、中央下、右上:南房総市富浦町の『ゆり』

背景:鴨川市で開催されている「菜な畑(ななばたけ)ロード2023」

千葉県、特に南部の方面ではその温暖な気候から、特産である『カラー』を始めとした多種多様な花きが栽培されています。

誇り高き生産者の皆さんはじめ、ご関係の方々の頑張りにより、今年も鮮やか、可憐、ゴージャスな花たちが各地で花を咲かせています。これからの春の季節、長くずっと楽しめますよ。

催事はもちろん、普段の日常を華やかに彩る花々を是非、現地でご鑑賞下さい!

花き|旬鮮図鑑/千葉県)

早春の花摘み2023/千葉県公式観光情報サイト-まるごとe! ちば-

【公式サイト】南房総鴨川 菜な畑ロード -1万坪の敷地いっぱいに咲く菜の花畑-

令和4年度千葉県農地利用集積推進協議会が開催

開催日:2023年1月13日 場所:千葉県千葉市(県教育会館)

千葉県関係各課をはじめ県農業事務所、自治体、関係諸団体・機関、当千葉県拠点より計40名近い担当者が一同に集結。

* なおこの機会を活用し、当拠点 羽賀より、当省が進めている「食料・農業・農村基本法」の検証・見直しについて情報提供した。

食料・農業・農村政策審議会 基本法検証部会:農林水産省

千葉県主催「令和4年度千葉県農地利用集積推進協議会」が開催され、県内における農地利用集積推進に関する現状認識、今後の具体的な進め方等について有意義な情報交換、議論がなされました。

特に、更なる農地の適切な利用を目指す「農業経営基盤強化促進法」等の改正に基づく喫緊の課題である、各生産現場における「地域計画(+目標地図)」の策定に向けて、県内各地に設定された「モデル地区」での状況、課題、今後の取組方針等が共有されると共に、全県にわたる今後の推進に向けた関係各位の協同・連帯意識が高まったことは、大きな成果となりました。

農地利用集積の推進/千葉県

人・農地プランから地域計画へ:農林水産省

県から講師をお招きして「特定家畜伝染病防疫研修会」を開催

開催日:2023年11月30日 場所:千葉県千葉市(千葉県拠点)

【左上】重要な情報提供、解説等をいただいた千葉県中央家畜保健衛生所の皆様。右:笠井次長、奥:渡邊専門員、左:角田主任技師。

【右】会場の様子。Web形式を含めて当拠点の参加者は30名。講義の内容を受けて活発な質疑応答もなされました。

当拠点職員を対象に、鳥インフルエンザ等の特定家畜伝染病の発生時における防疫支援に関するスキルアップ及び対応方法の再確認を目的として「令和5年度特定家畜伝染病防疫研修会」を開催しました。

今回も千葉県(本年度は千葉県中央家畜保健衛生所)よりお招きした講師の皆様から、(1)家畜伝染病の発生状況、(2)家畜伝染病における防疫措置等について大変重要なお話をいただき、各職員は必要な知識・認識を新たにすることができました。

これまで同様に拠点は、同伝染病発生時における可能な限りの十分な対応を行って参ります。

家畜の病気を防ぐために:農林水産省 (maff.go.jp)

千葉県食品表示監視協議会を開催

開催日:2023年11月16日 場所:千葉市(当拠点本千葉町庁舎)

【左上・右下】協議会:千葉県内の食品表示監視業務に関わる8機関が一堂に会し、およそ2時間にわたり活発な意見交換が行われました。

【右上】あいさつをする関東農政局消費・安全部の宮本米穀流通・食品表示監視課長(右)と当拠点の玉川総括広域監視官(左)

【左下】監視協議会事務局の当拠点職員

当拠点において、食品表示の監視業務に関する「千葉県食品表示監視協議会」を開催しました。

同協議会は、食品表示の監視を担う関係機関が相互に情報共有や意見交換を行って、連携強化を図ること等を目的に、当拠点の消費・安全チームが事務局となり年間2回程度、開催しています。

引き続き、食の安全を確保し、消費者からの信頼に応えるよう、関係機関と緊密な連携を図りながら業務を進めてまいります。

食品表示制度等に関する取組:農林水産省(maff.go.jp)

落花生王国千葉で、作況状況と需要拡大を探る

~『2023年度落花生作況調査及び需給懇談会』~

開催日:2023年9月12日 場所:八街市、成田市

《千葉県農林総合研究センター落花生研究室》の研究員さんより、栽培研究の内容をはじめ、今年の猛暑や台風での大雨に耐えた作況等について説明されました。残暑厳しい中、参加者からの質問も多く、熱く盛り上がりました。

(一財)全国落花生協会では9月12日、落花生の作付面積・収穫量ともに全国の8割以上を誇る千葉県にあって、その主産地である八街市ほかにおいて『2023年度落花生作況調査及び需給懇談会』を開催しました。

構成は午前中から《千葉県農林総合研究センター落花生研究室》のほ場にて作況調査、続いて場を移し、成田東武ホテルエアポートにおいて需給懇談会といった流れ。

参加者は同協会関係者ほか、様々な落花生業界の方々、総勢63名と大勢で、落花生の国内外の作況・需給状況等に関する様々な報告や、同協会が協賛したプロ野球中継「ピーナッツナイター」の紹介等々により、有意義な情報共有、意見交換がなされました。

この時期、千葉県内では「千葉半立」や「Qなっつ」、「おおまさりネオ」など各種の落花生の収穫が真っ盛りです。是非、この旬の味をいろんな商品、献立でお楽しみください。

(一財)全国落花生協会

落花生 旬鮮図鑑/千葉県

「令和5年度面積調査説明会」、「令和4年度第2回実査実践研修」を開催

開催日:2023年6月13日、14日、29日 場所:千葉県拠点轟町庁舎

6月13日「令和5年度面積調査説明会」

座学

座学

現地

6月14日「同上」 座学&現地

6月29日「令和4年度第2回実査実践研修」

統計調査を円滑に進めるため、当拠点では毎年6月、専属雇用した各調査員を対象に「面積調査説明会(統計調査員対象)」、「実査実践研修(専門調査員対象)」を開催しています。今年も当拠点轟町庁舎において3日間、計48名の方々に参加いただきました。また、「面積調査説明会」では作付ほ場での現地研修も実施しました。

この説明会及び研修は、作物統計調査のうち現地調査を伴う面積調査及び水稲収穫量調査の実施に当たり、調査員としての基本的な心得や調査方法等を学習し、調査を円滑に進めるための知識向上を目的としています。

各調査の期間は7月から9月と夏場の暑い時期となりますが、各調査員の皆様には体調管理に気を付けていただき、無事に調査を完了することを望みます。

「令和5年度経営所得安定対策等に関する説明会」を開催

開催日:2023年6月6日 場所:千葉県千葉市(千葉市文化センター)

★各制度に係る具体的な事務処理等について熱心に学習する参加者の皆さん。説明は当拠点の「経営所得安定対策チーム」の各職員が担当。所要2時間を超える、内容の詰まった説明会となった。

当拠点では毎年、千葉県及び各自治体の農業再生協議会等のご担当者を対象とした「経営所得安定対策等に関する説明会」を開催しています。今年も6月6日に千葉市文化センターにおいて、県内全域から約70名の方々に参加いただきました。

この説明会は、当省の経営所得安定対策等に係る事務処理、加工用米や各種新規需要米の認定事務等を円滑かつ確実に進めるため、そられに携わるご担当者の理解度、処理技能の維持・向上を図ることを目的として実施しています。

生産者への支援はもとより、需要に応じた生産の推進につながる本制度を今後も関係機関の皆さんと共に、的確に運用して参ります。

経営所得安定対策:農林水産省

水田活用の直接支払交付金:農林水産省

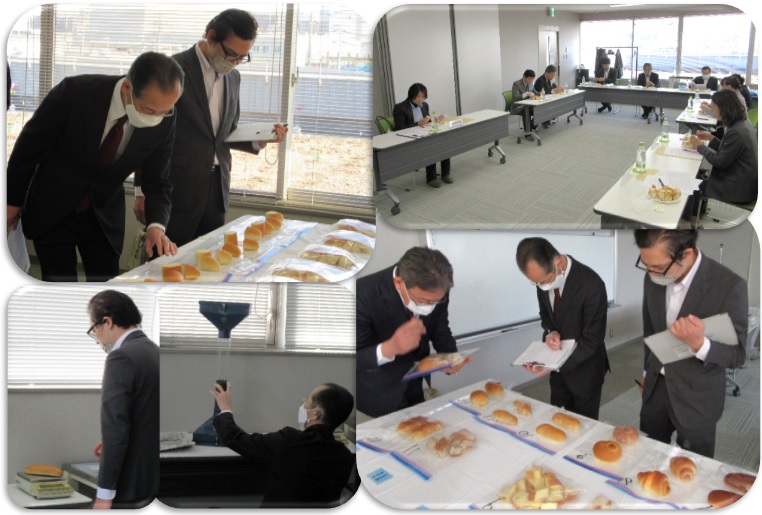

令和4年度第2回学校給食用パン品質調査が実施されました

開催日:2023年2月15日 場所:千葉県千葉市

左上側:コッペパンの弾力、なめらかさなどの確認 左下側:体積、重量の計測 右上側:香、味の確認 右下側:特殊加工パンの焼き色、形、皮質などの確認

公益財団法人千葉県学校給食会は、学校給食用パンの品質向上を図ることを目的として年2回、学校給食用パン委託加工工場のパンについて、専門家の指導・助言を受ける形で品質調査を実施しています。当拠点にも毎回、ご参加案内をいただいています。

今回は、委託加工工場から調査用に提供されたコッペパン13種、特殊加工パン(ミルクパン、黒糖パン、さつま芋パン、甘納豆パンなど)12種について、審査員2名等が学校給食用パン採点基準により外観(焼き色、形、皮質など)、内相(内側の色、柔らかさ、香、味など)を審査しました。

調査後に審査員からは「各委託加工工場の品質差が無くなってきており、品質が高まっている。冬は発酵に差が出がちだが、今回提供されたパンについては上手く発酵できている。冬は乾燥しており、口に入る時にパサパサ感を感じてしまうので、美味しい状態のタイミングで個包装すれば、より良くなってくる」との審査概評が報告されました。

公益財団法人 千葉県学校給食会

「食品衛生責任者養成講習会」で米トレーサビリティ法を普及啓発

撮影日:2023年1月17日 場所:千葉県千葉市

およそ50名が参加した講習会にて講演中の当拠点 吉原(於:千葉市文化センター)

公益社団法人千葉市食品衛生協会では、食品衛生許可施設ごとに自主衛生管理の実務を担う「食品衛生責任者」の資格取得を目指す方々を対象とした講習会を毎月開催しています。

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(通称「米トレーサビリティ法」)ではお米、米加工品に問題が発生した際にその流通ルートを速やかに特定するため、(ア)生産から販売・提供までの各段階を通じて取引等の記録の作成・保存、(イ)お米の産地情報を取引先や消費者に伝達、することを義務付けています。

当省各都道府県拠点の消費・安全チームでは、同法の適用を受ける事業者に対し、法令違反の未然防止を図る取組として監視業務と併せ法令等の普及啓発を行い、法令遵守をお願いしています。今回の講演はその一環です。

米トレーサビリティ法の概要:農林水産省

公益社団法人千葉市食品衛生協会

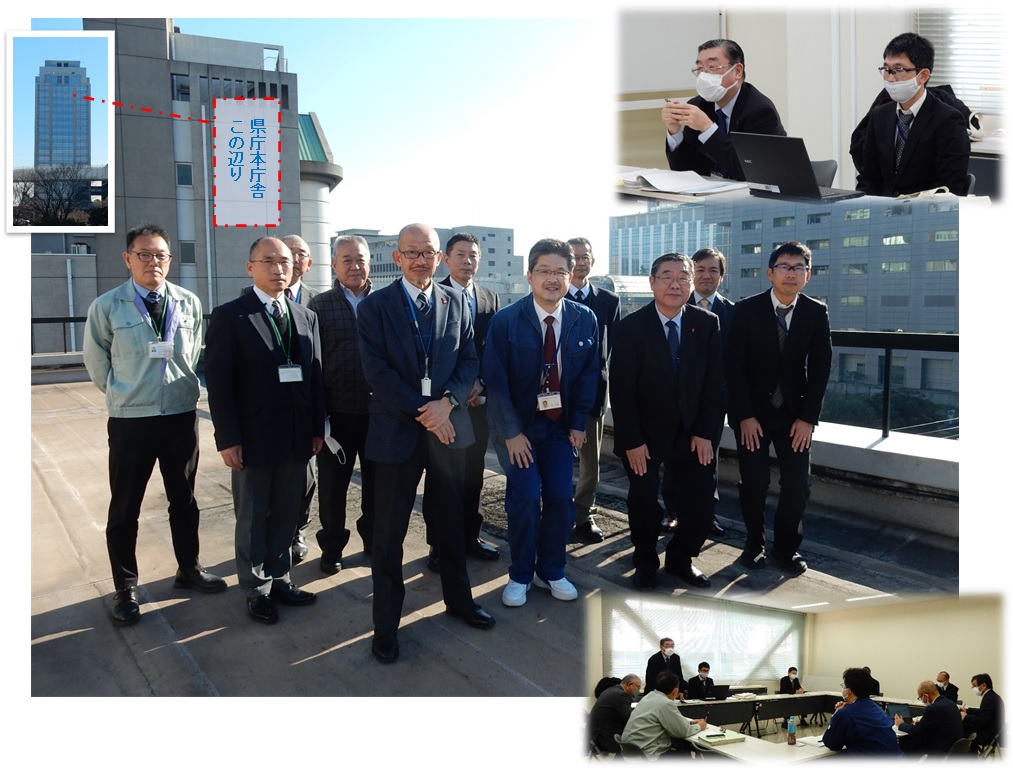

千葉県庁ご来所。県農政の推進に向けて情報・意見交換

撮影日:2023年1月12日 場所:千葉県千葉市(千葉県拠点本千葉町庁舎)

お日柄も良く、県庁方面を背景に千葉県拠点本千葉町庁舎屋上にて記念写真。前列右側および右上写真が県農林水産部の越川浩樹生産流通戦略担当部長と農林水産政策課政策室の小林陽介副主査

この度、千葉県農林水産部の越川生産流通戦略担当部長のご発意により、担い手育成対策を始めとしたこれからの県農政の推進と、それに向けた県庁・千葉県拠点双方の連携強化について情報交換・意見交換を行いました。

当拠点からは地方参事官室はじめ統計チームからも参加。大変有意義な会合となりました。

今後より一層双方の協力体制を深め、県内振興に当たります。

農林水産業/千葉県

防疫対応等に対する感謝の意を表し、『陸上自衛隊第1空挺団』へ農林水産大臣感謝状を授与

授与日:2023年12月19日 場所:千葉県船橋市

【左】習志野駐屯地団本部庁舎2階応接室にて、第1空挺団長兼習志野駐屯地司令の若松陸将補へ信夫関東農政局長から大臣感謝状を授与。

【右上】防疫対応時のエピソードや、団としての普段からの備え、当省としての取り組み姿勢等々について懇談。

【右下】庁舎玄関入口に掲げられている団名と団章が凜々しく輝かしい。

農林水産省では、発生件数及び殺処分羽数が過去最多となった令和4年度シーズンの高病原性鳥インフルエンザにおいて、千葉県下2か所で連続して発生した農場で防疫対応をする等、顕著なご貢献をいただいた『陸上自衛隊第1空挺団』に対して、そのご功績を讃えるとともに感謝の意を表し、農林水産大臣感謝状を授与することとしました。

今般、大臣感謝状を授与した陸上自衛隊第1空挺団は、陸上自衛隊唯一の落下傘部隊で、令和4年度シーズンのみならず、それ以前においても大規模農場での高病原性鳥インフルエンザ発生時には、多大なご貢献をいただいています。

心から感謝申し上げます。

令和4年度シーズンにおける高病原性鳥インフルエンザ及び佐賀県における豚熱の発生に係る防疫対応等に御協力いただいた方々への大臣感謝状の交付について:農林水産省 (maff.go.jp)

陸上自衛隊 第1空挺団 | 第1空挺団は、陸上自衛隊唯一の落下傘部隊です。 (mod.go.jp)

北部九州(福岡、佐賀)における水田畑作を現地見学

訪問日:2023年12月6日 場所:福岡県鞍手郡鞍手町

同月7日 場所:佐賀県杵島郡白石町

《12月6日 : (株)あいば農園さんを訪問(福岡県鞍手郡鞍手町)》

《12月7日 : (有)岩石農産さんを訪問(佐賀県杵島郡白石町)》

今年の夏以降、滋賀、栃木と重ねてきた千葉県外における水田畑作の先進、優良地見学の旅もいよいよ九州へ。

今回は、福岡、佐賀の九州農政局両県拠点協力のもと、それぞれ両拠点職員と共に、いずれも大規模な水田畑作に取り組む(株)あいば農園さん[福岡県]、(有)岩石農産さん[佐賀県]を訪問し、地域全体的な視点も含め、如何にして水田を畑作に有効活用し、百数十%という高い農地利用率(千葉県は90%にも満たない)を毎年々々継続しておられるのか、そのための取組や工夫はどのようなものなのか等について、親身に教えていただきました。

この秋から冬、春にかけての時期は特に、千葉県の水田地帯との光景の違いが際立っており、あたかも別世界に居るかのような感覚。しかしやはりこれも、「昔から当たり前」の営みであることに改めて愕然。

それでも、両社の代表取締役である相葉富雄さん、岩石学さんはいずれも千葉県内の有望な水田農家さん達と親交があり、現地に訪問もされ、また、「千葉だって出来る」とのお言葉に励まされ、晴れ晴れとした気持ちで現地を後にすることができました。

この度大変お世話になりましたお二人はじめ福岡県職員の石丸さんら関係各位には、どうかぜひ今後もサステナブルな地域農業をリードされますことをお祈り申し上げます。

A:代表取締役の相葉富雄さん(中央)。また、福岡県飯塚農林事務所飯塚普及指導センターから地域振興課の石丸水田農業係長さん(右端)にもご一緒いただきました。B:穀物貯蔵施設等が入る広い施設内でいろいろと貴重なお話をいただきました。C:隣接する麦播種後の水田に移動。D:排水路につながる暗渠の開閉操作部。暗渠は水田畑作に欠かせない設備。E:掘ってから約2年が経過している額縁明渠。しっかりとした断面形状が維持され機能しています。F:日本海からの距離10km程度。標高は約4m。米・麦・大豆のブロックローテーションで有効に利用されている農地が一面に広がります。G:明渠で集水された水はこの水尻から排水路へ。H:営農エリア内に分再配置された各ガレージには様々な機械が揃えられています。

I:最後にガレージ前で相葉さんと、石丸さん、両県拠点職員とで記念撮影。

I:最後にガレージ前で相葉さんと、石丸さん、両県拠点職員とで記念撮影。

《12月7日 : (有)岩石農産さんを訪問(佐賀県杵島郡白石町)》

A:代表取締役の岩石学さん(中央)。先ずは事務所内で参考になる様々なお話をお聞かせいただきました。B:いまは大豆収穫期の終盤。倉庫内にコンテナで高積みされていました。C:暗渠に用いるコルゲート管。簡易な土木施工や農機のメンテナンスは同社直営で実施。なお同社では、全国でも数えるほどしか導入されていない専用機による暗渠管掃除も請け負う[右下チラシ]。D:収穫期に入るキャベツ。道路の向こう側では菜種が播種されています。E:それぞれの作物に応じた様々な農機、アタッチメントが揃えられています。これは正にこの時期活躍中の麦播種機。F:右サイドでは整然と畝立て、定植されている玉ねぎ(佐賀県は全国屈指の生産県)。左サイドは播種後間もない麦。この辺りでは額縁明渠までは必要ないとのこと。道路からの法面はどこも雑草対策等のためにコンクリートで被覆されています。G:麦が播種された水田に立ちながら、とにかくどこを見晴らしても見事に活用されている水田に深く感銘。H:随所に張り巡らされたクリークは佐賀平野下流域特有の光景。水尻や暗渠からの排水先であり、水稲の利水期間には水門操作により水位を高くする、いわゆる用排兼用水路となっています。

I:名残惜しくも最後は岩石さんと、両県拠点職員とで記念撮影。

I:名残惜しくも最後は岩石さんと、両県拠点職員とで記念撮影。

今年の夏以降、滋賀、栃木と重ねてきた千葉県外における水田畑作の先進、優良地見学の旅もいよいよ九州へ。

今回は、福岡、佐賀の九州農政局両県拠点協力のもと、それぞれ両拠点職員と共に、いずれも大規模な水田畑作に取り組む(株)あいば農園さん[福岡県]、(有)岩石農産さん[佐賀県]を訪問し、地域全体的な視点も含め、如何にして水田を畑作に有効活用し、百数十%という高い農地利用率(千葉県は90%にも満たない)を毎年々々継続しておられるのか、そのための取組や工夫はどのようなものなのか等について、親身に教えていただきました。

この秋から冬、春にかけての時期は特に、千葉県の水田地帯との光景の違いが際立っており、あたかも別世界に居るかのような感覚。しかしやはりこれも、「昔から当たり前」の営みであることに改めて愕然。

それでも、両社の代表取締役である相葉富雄さん、岩石学さんはいずれも千葉県内の有望な水田農家さん達と親交があり、現地に訪問もされ、また、「千葉だって出来る」とのお言葉に励まされ、晴れ晴れとした気持ちで現地を後にすることができました。

この度大変お世話になりましたお二人はじめ福岡県職員の石丸さんら関係各位には、どうかぜひ今後もサステナブルな地域農業をリードされますことをお祈り申し上げます。

令和5年度「農業経営力強化・農地集積促進シンポジウム」が開催

開催日:2023年11月7日 場所:千葉市【青葉の森公園芸術文化ホール】

A:開会挨拶される(一社)千葉県農業会議の小池正昭会長。着席者は左から同会議の伊藤寛副会長、県の前田敏也農林水産部長、当拠点の筧。

B:基調講演「地域(集落)の未来設計図をみんなで描こう!~思いをカタチに出来る座談会の開き方~」。講師は地方考夢員研究所長/(一社)全国農業会議所専門相談員の澤畑佳夫さん。

C:事例報告「みん菜にやさしい畑の取組について~社会福祉法人によるナバナ栽培の継承~」。講師は(社福)土穂会障害福祉サービス事業所ピア宮敷第1工房の内野美佐さん。

D:情報提供「収入保険制度について」。講師は千葉県農業共済組合収入保険課の柴崎義成さん。

千葉県担い手育成総合支援協議会と(一社)千葉県農業会議が主催、千葉県が後援する標記シンポジウムが開催され、県内各自治体の農業委員、農地利用最適化推進委員の方々を中心に総勢約550名が集結。当拠点職員も参加しました。

当シンポジウムのテーマは「地域(集落)の未来設計図をみんなで描こう!」。それぞれの講師からは、(1)全国各市町村で進められている『地域計画』の策定、実行の過程において欠かせない地域での話し合いを円滑に、意義ある内容にて進めるための示唆、アドバイス、(2)食を通じて人と人がつながる『農福連携』の素晴らしさ、取組拡大の有益性、(3)『収入保険』制度の活用の勧め、についてお話がなされ、参加者各位にとっていずれも貴重で、自身の任務、地域の発展に活かせる収穫となったことでしょう。

一般社団法人 千葉県農業会議 (chinokai.com)

人・農地プランから地域計画へ:農林水産省 (maff.go.jp)

農福連携の推進:農林水産省 (maff.go.jp)

農業保険(収入保険・農業共済):農林水産省 (maff.go.jp)

「どうする!?大山千枚田」~NPO法人大山千枚田保存会設立20周年記念シンポジウム~

開催日:2023年11月3日 場所:千葉県鴨川市

(左)大山千枚田の歩みについて語る、保存会理事長の石田三示さん。

(右)特別記念講演「堂々たる田舎へ~地域を作るたすき渡し~」を講演された、山形県の農家、菅野芳秀さん。

冒頭、動画「大山千枚田保存会20年の歩み」が上映され、続けて石田さんから主催者側挨拶を兼ねて20年間を振り返り、支援者やオーナー会員らと共に台風やコロナ禍など様々な苦労を乗り越えてきた話がなされました。

続いて、特別記念講演。講師の菅野さんは、5haの水田と1,000羽の鶏を放し飼いしながら自然と共生する地域循環農業を実践されており、傍ら、農を基礎とした循環型社会づくりに取り組んでいらっしゃいます。循環型地域社会づくりの先進例として名高いレインボープラン(山形県長井市)の推進についても語られました。

(左)シンポジウムの様子

(右)パネリスト各氏。左から、コーディネーター役を務めるジャーナリスト:高野孟さん、菅野さん、早稲田大学名誉教授/NPO法人棚田ネットワーク名誉代表:中島峰広さん、鴨川市長:長谷川孝夫さん、石田さん。

後半のパネルディスカッションでは、「トップランナーとしてこれからも頑張って欲しい」旨のエール、鴨川市の農業の現状や移住対策について、農業体験の大切さ、移住して感じていること、いろいろなジャンルの方たちとの連携した活動について、また、東京都からの参加者から「是非、都内で農業の持つ豊かさを伝えて欲しい」など、会場全体で意見が交わされました。

最後、閉会に当たり石田さんからは、「どんな形であれ若い後継者を作らない限り農業は存続できない。農業の技術だけでなく、種を蒔いて芽が出た時の感動は農業の醍醐味。農業の豊かさや大切さ、嬉しさ、楽しさなどを皆で伝えながら後継者を作っていかなくてはならない。自分達が今やっている農業を、これからやっていきたいという人にしっかり伝えましょう。東京に行って日本の農村の豊かさをしっかり伝えて『農村をもう一回変えましょう』と提案したい。」との熱い訴え、決意が語られました。

棚田地域振興 - 地方創生推進事務局

棚田地域の振興について:農林水産省

NPO法人 大山千枚田保存会-公式サイト – 棚田の保全と都市農村交流による共生

大山千枚田保存会 (千葉県鴨川) | Kamogawa-shi Chiba | Facebook

栃木県南部地域の水田畑作(麦、大豆)を見学+同農地に係る基幹的な排水機場も

訪問日:2023年10月25日 場所:栃木県小山市、栃木市

《午前 ~ 椎名正さんを訪問(小山市間中)》

《午後前半 ~ 早乙女(そうとめ)正司さんを訪問(栃木市藤岡町)》

《午後後半 ~ 与良川統合排水機場を視察(小山市白鳥)》

G:小山市原産の”思川桜”の色を纏った与良川統合排水機場をバックに、廣川所長(左から6人目)はじめ同事業所職員、吉田所長(同4人目)、同じく与良川作業所の伊藤工事主任(同3人目)と、両県拠点職員とで記念撮影。

千葉県水田農業の大きな課題の一つである湿田の排水改良や畑利用(麦、大豆等)の推進に役立てることを目的に、当農政局栃木県拠点協力のもと、同拠点職員と共に同県南部地域で大規模な水田畑作に取り組む椎名正さん(小山市)、早乙女(そうとめ)正司さん(栃木市)を順に訪問し、低平地水田[前者]や谷津田「後者」で、如何にして畑作に適した排水性、透水性を確保されているのか、実作業も交えて様々ご教示いただきました。

また、栃木県下都賀農業振興事務所、JAおやまからもご同行いただきました。厚く御礼申し上げます。

現地でお話する中で特に印象的だったのが、「昔から毎年当たり前のようにやってきたこと。だからこんな説明や紹介でほんとに役立てば良いのですが」とのご心配のお言葉。「いえいえ、見ること聞くこと全て、勉強になります!」、千葉でもなんとか徐々にでも「当たり前のこと」にしていければ、との思いを新たにしました。

大変お世話になりました椎名さん、早乙女さん。ご家族やスタッフ、近隣の同士の方々と共に、地域農業のリーダーとして、これからもご活躍されることをお祈り申し上げます。

+ それから同日の最後は、当農政局栃木南部農業水利事業所が建設を進めてきた「与良川統合排水機場」を視察。同事業所長、工事を請け負う前田建設工業(株)の現地責任者さんから事業、工事、機場施設等について説明、案内いただきました。

同排水機場は本日最初に訪れた椎名さんの農地も受益範囲に含んでおり、営農と農業インフラとの切っても切れない関係性を現場で直に学ぶ、よい機会となりました。

栃木南部農業水利事業所:関東農政局 (maff.go.jp)

A:様々な農機が並ぶご自宅の敷地内。B:水田畑作の播種前に活躍する各種農機について解説いただきました。これは畦畔沿い等に明渠を施す溝掘機。C:部分深耕・全層破砕で排水性を改善するプラソイラ。奥に見えるのは乾燥調製施設。D:高速で表層を砕土・混和するディスクティラー。

E:ご自宅から農地へ移動。正さんがC、息子の智之さんがDをそれぞれ運転し、我々は後に続き到着。それぞれの実作業を見せていただきました。F:水稲刈り取り後、麦作する水田は、プラソイラでみるみるうちに"畑"へと様変わりしていきます。G:ディスクティラーの進みはほんとに速く、走らないと追い付いていけない。H:額縁明渠は田面高に比べて十分に深く、ほ場内からの排水はもちろん、近接する用水路や水を張った隣接水田からの滲出水も受け、排水路へ導きます。

E:ご自宅から農地へ移動。正さんがC、息子の智之さんがDをそれぞれ運転し、我々は後に続き到着。それぞれの実作業を見せていただきました。F:水稲刈り取り後、麦作する水田は、プラソイラでみるみるうちに"畑"へと様変わりしていきます。G:ディスクティラーの進みはほんとに速く、走らないと追い付いていけない。H:額縁明渠は田面高に比べて十分に深く、ほ場内からの排水はもちろん、近接する用水路や水を張った隣接水田からの滲出水も受け、排水路へ導きます。

I:正さん(左から4人目)、智之さん(同5人目)、JAおやま西部営農支援センター農産課の福田課長さん(同3人目)、小野寺係長さん(左端)、栃木県下都賀農業振興事務所農畜産課の鈴木課長さん(右端)と、両県拠点職員とで記念撮影。

A:早乙女さんのご自宅敷地内でも椎名さん同様、様々な農機、乾燥調製施設が備えられています。これは明渠の溝掘機。複数台所有されています。B:(写真には写ってませんが)作業中のスタッフさんや他の篤農家さん、車輛の出入りなどで活気があります。C:プラソイラ同様、耕盤層や固結した心土を破砕して排水性を向上させる機能のあるスタブルカルチ。D:ご自宅から農地へ移動。麦播種を迎えるこの水田でも見事な額縁明渠が施されています。

E:(写真では少し確認し辛いが)畦畔方向から20度程度の角度をつけ、サブソイラで土中深くに亀裂を入れ、水みちが形成されています。F:近くの水田で栽培されている「納豆小粒」。一株引き抜いてご披露いただきました。G:排水先である渡良瀬川の堤防にほど近い農地へ更に移動。H:額縁明渠の最下流隅部から排水路壁外側まで塩ビパイプが通されているのが確認できます。

I:早乙女さん(左から3人目)、午前から引き続きの鈴木課長さん(右端)と、両県拠点職員とで記念撮影。

《午後後半 ~ 与良川統合排水機場を視察(小山市白鳥)》

A:関東農政局栃木南部農業水利事業所が進めている排水改良事業の要である「与良川統合排水機場」は、午前に訪問した椎名さんの農地も含んだ広大な排水流域を擁する基幹施設。同事業所の廣川所長から事業概要等、5箇年をかけ今年度末に完成を迎える建設工事を担ってきた前田建設工業(株)与良川作業所の吉田所長さんから工事の概要等についてご案内、ご説明いただきました。B:地階の排水ポンプを駆動する原動機と減速機。停電時にも稼働可能なよう動力はエンジンが採用されています。C:全てのポンプやゲート等は極めてコンパクトな機器で操作・管理することができます。

D:全方位を望める屋上で更に詳細な解説をいただきました。写真は、機場からの排水先である渡良瀬遊水地の方面。E:Dの方面から左サイド。遠く遊水地内の人口巣塔にはコウノトリの「ひかる」君の雄姿あり。自然環境の保全・創造に熱心なこの地域の立役者です。F:こちらはDの方面から右サイド。真下に与良川が右から左に向けて流れています。

D:全方位を望める屋上で更に詳細な解説をいただきました。写真は、機場からの排水先である渡良瀬遊水地の方面。E:Dの方面から左サイド。遠く遊水地内の人口巣塔にはコウノトリの「ひかる」君の雄姿あり。自然環境の保全・創造に熱心なこの地域の立役者です。F:こちらはDの方面から右サイド。真下に与良川が右から左に向けて流れています。

G:小山市原産の”思川桜”の色を纏った与良川統合排水機場をバックに、廣川所長(左から6人目)はじめ同事業所職員、吉田所長(同4人目)、同じく与良川作業所の伊藤工事主任(同3人目)と、両県拠点職員とで記念撮影。

千葉県水田農業の大きな課題の一つである湿田の排水改良や畑利用(麦、大豆等)の推進に役立てることを目的に、当農政局栃木県拠点協力のもと、同拠点職員と共に同県南部地域で大規模な水田畑作に取り組む椎名正さん(小山市)、早乙女(そうとめ)正司さん(栃木市)を順に訪問し、低平地水田[前者]や谷津田「後者」で、如何にして畑作に適した排水性、透水性を確保されているのか、実作業も交えて様々ご教示いただきました。

また、栃木県下都賀農業振興事務所、JAおやまからもご同行いただきました。厚く御礼申し上げます。

現地でお話する中で特に印象的だったのが、「昔から毎年当たり前のようにやってきたこと。だからこんな説明や紹介でほんとに役立てば良いのですが」とのご心配のお言葉。「いえいえ、見ること聞くこと全て、勉強になります!」、千葉でもなんとか徐々にでも「当たり前のこと」にしていければ、との思いを新たにしました。

大変お世話になりました椎名さん、早乙女さん。ご家族やスタッフ、近隣の同士の方々と共に、地域農業のリーダーとして、これからもご活躍されることをお祈り申し上げます。

+ それから同日の最後は、当農政局栃木南部農業水利事業所が建設を進めてきた「与良川統合排水機場」を視察。同事業所長、工事を請け負う前田建設工業(株)の現地責任者さんから事業、工事、機場施設等について説明、案内いただきました。

同排水機場は本日最初に訪れた椎名さんの農地も受益範囲に含んでおり、営農と農業インフラとの切っても切れない関係性を現場で直に学ぶ、よい機会となりました。

栃木南部農業水利事業所:関東農政局 (maff.go.jp)

千葉県特産品「落花生」の薄皮をリサイクル活用!"ビーガンレザー"

訪問日:2023年10月18日 場所:千葉県柏市

背景:工房には革素材がいっぱい。上段左:柏レザー(株)代表の飯島暁史さんと納品された「ピーナッツレザー」の反物。"落花生"の香りがします! 上段右:型抜きされたバッグの革パーツ。下段左:「ピーナッツレザー」のバッグ。デザインのバリエーションが豊富です。下段右:「ピーナッツレザー」の可能性、将来性を熱く語る飯島さんと、すっかり感じ入る当拠点の佐藤<右奥>、布施<手前>

柏レザー(株)では、千葉県の特産品である「落花生」を食品加工する過程で通常は廃棄されてしまう薄皮に着目し、今世界でも注目されている植物由来のビーガンレザーとして「ピーナッツレザー」を開発、商品化。

原料の薄皮、反物としての生地、縫製の全てが"made in chiba"です。

薄皮を利用することで、薄皮が廃棄される際に出るCO₂を削減でき、また、薄皮の粉末にポリ塩化ビニール(PVC)を配合しており、一般的に用いるポリウレタン樹脂(PU)より石油の配合割合が少なく、より環境に優しい取組となっています。

反物の形に製革できることで本革に比べて無駄なく使え、耐水性や耐久性、汎用性も優れており、様々な製品へと加工することができます。

「いつかは日本の玄関である成田国際空港のソファーにも使用できたら」と、飯島さんの夢は広がります。

落花生|旬鮮図鑑/千葉県 (chiba.lg.jp)

一般財団法人 全国落花生協会 (peanuts-no-hi.jp)

インターンシップ生と共に県内の農業生産や食品事業の現地へ!第2弾

撮影日:2023年9月4~8日 場所:千葉県千葉市、旭市、鴨川市、南房総市、御宿町、君津市

9月4日(月曜日) 朝日アグリア株式会社千葉工場〔旭市〕

左:金森工場長さん(左側右)、営業浦井部長さん(左側左)に工場の概要等をご説明いただきました。インターンシップ生(手前)は初日から積極的に質問する等、意欲的に実習しています。その右側は順に当拠点の羽賀、清水。

右上:牛糞堆肥の乾燥を行う実証実験施設を見学。右下:工場の全容。

9月5日(火曜日) ペナシュール房総株式会社〔南房総市〕、大山千枚田〔鴨川市〕

左:古民家を活用した房総大井倉蒸溜所にて、代表の青木さん(左側左)や三瓶さん(左側右)からサトウキビ生産による耕作放棄地の活用等について話を伺いました。右側手前は当拠点の飯髙、奥は同じく宮野。

右:同蒸留所前にて、サトウキビ生産・ラム酒造を担当されている三瓶さんと記念撮影。左端は当拠点の大胡。

中:真っ青な夏空の下、畑で元気に背を伸ばすサトウキビに触れる。

下左:千葉県内の代表的な棚田の一つである大山千枚田。棚田保全の意義や価値、難しさを学びます。

9月6日(水曜日) 有限会社大地牧場〔御宿町〕

右:日本で初めて酪農での有機認定を取得した大地牧場の大地さん(左端)から、有機酪農家の現状について熱い思いをお話しいただきました。左から2人目は本日のみ遠征合流した当農政局本局インターンシップ生。

9月7日(木曜日) 猟師工房ドライブイン〔君津市〕、株式会社蜂蜜工房〔同〕

右:猟師工房ドライブイン前で記念写真。当人が大学で学んでいる、有害鳥獣による生態系への影響に関係する貴重なお話を伺えました。充実した意見交換に一同満足げな表情。右から2人目が猟師工房代表の原田さん。右端が株式会社TSJ代表の仲村さん。

左:ドライブイン内での意見交換の模様。右端は当拠点の石井。

下左:蜂蜜工房の店舗内の一角(背景)、ガラス張りの製造施設(右枠)、見学スペースでの蜂の巣観察(左枠)。

9月8日(金曜日) 千葉県拠点〔千葉市〕

右:研修の最後に当拠点の職員と記念撮影。楕円内は事務室内での挨拶の模様。

8月下旬の第一弾に続き、当拠点にインターンシップとして二人目の大学生が来所。県内の農業生産や食品産業の現場で見学、実習、意見交換を実施しました!

◆4日は朝日アグリア株式会社千葉工場を訪問

同工場では、近隣の養豚農家から発生した糞尿堆肥等を利用し、有機質肥料(混合堆肥複合肥料)の製造を行っています。また、水分量が多く、肥料原料には向かないと言われていた牛糞の活用にも取り組んでおり、牛糞堆肥の乾燥施設の見学等を通じて、今後の耕畜連携推進に寄与する活動を目の当たりにしました。

◆5日には大山千枚田(棚田)、千葉県酪農のさと、ペナシュール房総株式会社へ

棚田地域振興法により、中山間地域で保全されてきた大山千枚田の棚田を見学。ちょうど県外の学生が収穫体験を行っており、棚田の更なる持続的な発展の重要性を感じられました。

日本酪農発祥の地にあり、安房地域の酪農に関する資料などが保存・展示されている千葉県酪農のさとを見学しました。歴史的な観点からも当県の酪農を維持・発展させるべく、酪農家への支援の重要さを改めて認識しました。

ペナシュール房総株式会社では、耕作放棄地を利用したサトウキビの生産からラム酒の製造までの「6次産業」を行っており、また、サトウキビの搾りかす(バガス)を市原ゾウの国へ餌として提供するなど循環型農業に取り組んでいます。サトウキビの生産を無農薬で栽培していく上での課題や作業の大変さを伺いました。

◆6日には有限会社大地牧場へ

日本で初めて酪農での有機認定を取得し、現在も有機JAS牛乳の生産を行っている大地牧場の施設見学及び意見交換を行いました。有機飼料確保の大変さや、有機に対する日本と海外農業国との補助金や制度の違い、また、環境保全には国民の理解が必要なことなどを熱くお話しいただき、更なる有機酪農への支援が必要であると改めて感じました。

なお同日は、当農政局本局のインターンシップ生も遠路はるばる参加しました。

◆7日には株式会社蜂蜜工房、猟師工房ドライブインへ

蜂蜜工房は総合化事業計画認定事業者であり、自社で生産した蜂蜜を活用した蜂蜜酒(ミード)の加工・販売事業を行っています。6次産業化交付金を活用し整備された一連の施設において、蜂蜜採取の状況や新商品の直売所等を見学しました。また、認定計画に係る同社へのフォローアップヒアリングを千葉県、同県6次産業化サポートセンター及び当拠点で共に行う場面にも参加でき、有意義な時間を過ごせました。

猟師工房ドライブインでは、有害鳥獣の駆除をメインの事業として展開する株式会社TSJが、捕獲鳥獣資源の利用を地域になじみ深い道の駅を利用し、ジビエ料理の提供やジビエ関連商品等の販売を行っています。また、君津市の教育委員会等からの依頼により、駆除鳥獣の命の大切さを教える授業を行っており、鳥獣害対策、ジビエ利活用が情操教育にも有益であること感じました。

また、インターンシップ生は大学で生態系保全の分野を専攻していることもあり、狩猟の過多による生態系破壊を危惧していましたが、「人口減少と過疎化が進んでいる現状ではその心配は無い」とのこと。猟師の育成やジビエ消費の拡大等への支援の必要性について考えさせられる有意義な意見交換となりました。

◆最終8日は当拠点内にて、当拠点が所管する各種事務について説明し、理解を深めてもらいました。

今回のインターンシップでは最終日に台風13号接近の影響により、一部実施できないスケジュールもありましたが、他の4日間は天候にも恵まれ、あっという間の一週間となりました。ご協力いただきました皆様には改めて御礼申し上げます。

今回の経験が、インターンシップ生の将来の活躍のために資するものとなることを職員一同、祈っています。

朝日アグリア株式会社

NPO法人 大山千枚田保存会-公式サイト – 棚田の保全と都市農村交流による共生 (senmaida.com)

千葉県酪農のさと

ペナシュール房総株式会社

株式会社蜂蜜工房

猟師工房ドライブイン

インターンシップ生と共に県内の生産現場や農業関連機関へ!第1弾

撮影日:2023年8月21~25日 場所:千葉県千葉市、成田市、佐倉市、柏市

8月21日(月曜日) 千葉市農政センター

左:森田課長、小川技師(右2名)にご案内いただく一同。インターンシップ生(中央)、初日から意欲的に実習しています。

右:実証実験を行うハウスを見学する当人(中央)、当拠点佐藤(右)、布施(左)

右:実証実験を行うハウスを見学する当人(中央)、当拠点佐藤(右)、布施(左)

8月22日(火曜日) 成田市公設地方卸売市場、関東農政局印旛沼二期農業水利事業所

左:成田市公設地方卸売市場にて河野場長(左)に質問をする当人。

右:埜原第2号支線用水路工事現場で請負業者の方(左)からの説明に耳を傾ける当人と職員一同。

右:埜原第2号支線用水路工事現場で請負業者の方(左)からの説明に耳を傾ける当人と職員一同。

8月23日(水曜日) 千葉県農林総合研究センター、千葉エコ・エネルギー株式会社

左:病害虫分野に強い関心がある当人。病理昆虫研究室青木研究員(右)のご指導のもと、興味津々で顕微鏡を覗き込みます。

右:ソーラーパネルの下で馬上代表取締役(中央)と記念写真。左端は当拠点板倉。右端は同じく松尾。適度な日陰は人にも農作物にも優しいです。

8月24日(木曜日) 株式会社 柏染谷農場

左:染谷代表取締役(左)と意見交換する当人(右)及び当拠点内田(中央)。

右:ライスセンター前で記念写真。充実した意見交換に一同満足げな表情。

8月25日(金曜日) 千葉県拠点

左:地方参事官室業務について説明する当拠点枡本(左)。

右:輸出証明書発行業務について説明する当拠点山本(左)と秋山(右)。

◆21日は千葉市農政センターを訪問。

温室ハウスの加温機の電化による燃油削減などイチゴ栽培の実証実験を行うハウスの見学等を通じ、今後の持続可能な農業の実現のために必要な技術実証の一端を目の当たりに。

◆22日には成田市公設地方卸売市場、関東農政局印旛沼二期農業水利事業所へ。

令和4年1月に開場した日本初の「ワンストップ輸出拠点機能」を備えた新生成田市場の活況は、農林水産物・食品の輸出の更なる可能性を感じさせます。

印旛沼二期事業所では、農業用水の確保や営農条件の改善を図る工事の現場等を見学。営農の基礎となる壮大な事業規模に一同圧倒です。

◆23日には千葉県農林総合研究センター、千葉エコ・エネルギー(株)へ。

農林総合研究センターでは、病害菌の観察実習等を通じ、農作物を守る研究について知見を深めました。

千葉エコ・エネルギー(株)では、国内外で注目されている営農型太陽光発電の現場を拝見しながら、馬上代表取締役から今後の展望などを聞かせていただき、新たな営農の形について改めて考える機会となりました。

◆24日には(株)柏染谷農場へ。

こちらでは、スマート農業の実施等、先進的な農業を見学。大規模かつ多角的な経営を行う染谷代表取締役と、未来の農業に向けた有意義な意見交換を実施。今後の農政について貴重な意見を頂戴しました。

◆25日は当拠点内にて、当拠点が所管する各種事務について知ってもらいました。

今回のインターンシップでは天候にも恵まれ、あっという間の一週間となりました。ご協力いただきました皆様には改めて御礼申し上げます。

今回の経験が、将来の活躍のために資するものとなることを職員一同、祈っています。

千葉市農政センター

成田市公設地方卸売市場

印旛沼二期農業水利事業所:農林水産省 (maff.go.jp)

千葉県農林総合研究センター

千葉エコ・エネルギー株式会社

株式会社 柏染谷農場

湖畔の低平地水田での小麦作等で地域農業を引っ張る『イカリファーム』さんに学ぶ

訪問日:2023年8月25日 場所:滋賀県近江八幡市

上:経営理念や様々な取組の内容等々について終始、熱心・丁寧にお話・ご案内いただいた同社代表取締役の井狩篤士さん。千葉県内の名だたる若手篤農家さん方ともお知り合いとのことで、親近感が深まりました。

下左:木材を多用した瀟洒な社屋。道路側には、お米や小麦加工品、大豆加工品等を扱う直売所も併設。

下右:特有のカラーリングが映える真新しい乾燥調製施設建屋(右)と冷蔵倉庫(左)。

☝お米のように小麦等についても「見える化」して生産者にやりがいを感じてもらいたい、との考えもあって近年建設された乾燥調製施設。ちょうど収穫したてのお米がトラック搬入されていました。

☝他の建屋同様、整然・清浄に管理されている広い冷蔵倉庫の内部。木材利用、明るさも印象的。

☝この日は運よく晴天にも恵まれ、夏景色の広がりが心地良し。遠方に連なる山々は琵琶湖西側の比良山地。

上右・下左:水田での暗渠構造や畑作時に表面に施す額縁明渠等、地下水位や土壌水分の適切な管理に係る手法の解説をいただきました。

下右:人と自然に優しい環境保全型の農業も同社の大きな特徴。随所に「環境こだわり農産物栽培ほ場」と明記された看板が設置されています。

☝多種多様な数々の農機や、水田畑作に欠かせない土壌物理性を確保するためのアタッチメント等を保有されており、栽培技術、良質な品作りへの飽くなき追求・探求マインドが現れているよう。また、集落の家々に近接した屋外で保管されているものも多く、地域を代表する生産者としての誇り、地域で連携して農業、社会活動を担っていく気概のようなものが感じられます。

☝本日の締めに、皆で記念撮影。篤士さんを中心に滋賀県拠点(左)と当拠点(右)の職員で「ガッチリ」。本日は誠にありがとうございました!

室内での意見交換から各種施設、農機類、実ほ場の見学まで、長時間にわたって懇切丁寧、かつ熱心にご対応いただき、大変勉強になりました。

意欲に満ちた井狩さんの様々なお話からは、コメ余りに危機感を持ち、ニーズのある小麦の栽培を大幅に取り入れた点、排水性等の必要なほ場条件を自ら整備している点、実需者との結びつき、求められる品質への対応を重視している点などが印象的でした。

「近江八幡を小麦産地として確立させたい」との思いの実現に向けて、益々ご活躍されることをお祈りしています。

「令和5年産なし見回り調査」に参加

実施日:2023年7月4日 場所:日本なしの栽培園(白井市、八千代市)

園内での撮影風景

有袋果実

左:無被害果実 右:被害果実(黒星病、裂果)(例年より少ない!)

当拠点、生産流通統計チームの果樹調査担当者が千葉県農業共済組合主催の「令和5年産なし見回り調査」に参加しました。

この調査には同組合はじめ県庁、JA全農ちば等の果樹担当者が参加し、当年産日本なしの生育や作柄、被害状況を把握するために毎年実施されています。

本年産の日本なしは、一部に黒星病等の発生がみられるものの例年よりも少なく、現時点での生育はおおむね順調のようです。

一部の生産者によると、今月下旬から早生品種「幸水」の出荷を予定しているとのことでした。

今後も生育が順調に進み、無事に収穫期を迎えられることが望まれます。

梨|旬鮮図鑑/千葉県 (chiba.lg.jp)

有袋果実

左:無被害果実 右:被害果実(黒星病、裂果)(例年より少ない!)

当拠点、生産流通統計チームの果樹調査担当者が千葉県農業共済組合主催の「令和5年産なし見回り調査」に参加しました。

この調査には同組合はじめ県庁、JA全農ちば等の果樹担当者が参加し、当年産日本なしの生育や作柄、被害状況を把握するために毎年実施されています。

本年産の日本なしは、一部に黒星病等の発生がみられるものの例年よりも少なく、現時点での生育はおおむね順調のようです。

一部の生産者によると、今月下旬から早生品種「幸水」の出荷を予定しているとのことでした。

今後も生育が順調に進み、無事に収穫期を迎えられることが望まれます。

梨|旬鮮図鑑/千葉県 (chiba.lg.jp)

各地域の農林業振興協議会等において「地域計画」策定の重要性を改めてアピール

開催日:2023年5月22日(長生地域)、26日(山武地域、海匝地域)

千葉県の各地域の農業事務所が事務局となって開催される各会議において、当拠点がこの機に合わせて作成した「d」のチラシ(両面1枚)を用い、各自治体の首長さんはじめ各機関のトップ等へ「地域計画」策定の重要性を改めてアピール。

a.長生地域農林業3団体合同通常総会(所属自治体:茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)

b.山武農林業振興普及協議会総会(所属自治体:東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町)

c.海匝地域農林業振興協議会委員会・幹事会(所属自治体:銚子市、旭市、匝瑳市)

この度、千葉県内の各地域で開催された、各自治体の首長さんはじめ各農林関係機関のトップの方々等が参画する会議において、農業経営基盤強化促進法等の改正法の令和5年4月の施行に伴い法制化された「地域計画」の策定の重要性について、改めてアピールしました。

県内各地の関係諸氏がこの法制化を好機と捉え、農地の適切な利用、農業を担う者の確保・育成がより一層進展するよう、当拠点としても力を携えて取り組んでまいります。

人・農地プランから地域計画へ:農林水産省

(一社)千葉県農業協会主催「令和5年春の交流会」が盛大に開催

開催日:2023年3月1日 場所:千葉県千葉市

交流会第1部 検討会「農業の明日を語ろう~どうする ちば農業!」の模様

上段【写真は協会ご提供】は左からファシリテーター:(株)アグリスリー代表取締役 實川勝之さん(協会会長/生産・販売推進部会長)、各パネリスト:愛東ファーム(株)代表取締役 髙安恵子さん、(有)元木養鶏代表取締役 元木隆行さん(協会副会長/養鶏部会長)、宇津木農園 宇津木裕幸さん(協会副会長/稲作部会副部会長)、千葉県議会議員/農林水産常任委員会委員長 高橋秀典さん、(株)日本政策金融公庫千葉支店長/農林水産事業統括 井上周一郎さん、当拠点地方参事官 筧直樹

千葉県各地の農業者をはじめ事業者、企業、団体、行政等の関係者約110名が一堂に集う交流会が千葉市内のホテルで催され、当拠点からも参加しました。

主催は一般社団法人千葉県農業協会さん。交流会は第1部がパネルディスカッション形式の検討会、第2部が同協会会員や企業からのPRタイム、そして第3部は懇談会(企業等のPRブースも並ぶ)と全体を通じてバラエティーに富んだ構成。

第1部の検討会では「農業の明日を語ろう~どうする ちば農業!」と題して各パネリストからの情報提供や提言、会場からの熱心な質疑や意見が交わされ、現状課題の共有、将来に向けて何をどうすべきか等々について、参加者各位が改めて考えを巡らせることのできる有意義な時間となりました。

これからも、このような多様な人々の交流や議論、検討が地域内外、地域間あるいは業種間等々で様々行われていくことが、「ちば農業」が強くなるためには肝要、有益であると実感した次第です。

千葉県農業協会 春の交流会 | 一般社団法人 千葉県農業協会