行政不服審査法と土地改良法の関係について

38農地B第453号

昭和38年2月20日

農地事務局長あて

都道府県知事あて

農地局長

行政不服審査法が昭和37年9月15日付け法律第160号をもつて公布され、昭和37年10月1日付けをもつて施行されたが、この法律は、同法の目的に明示されているように行政庁の違法または不当な処分等に対し、国民に広く不服申立てのみちを開くもので、訴願制度について根本的改変を行なつたものである。

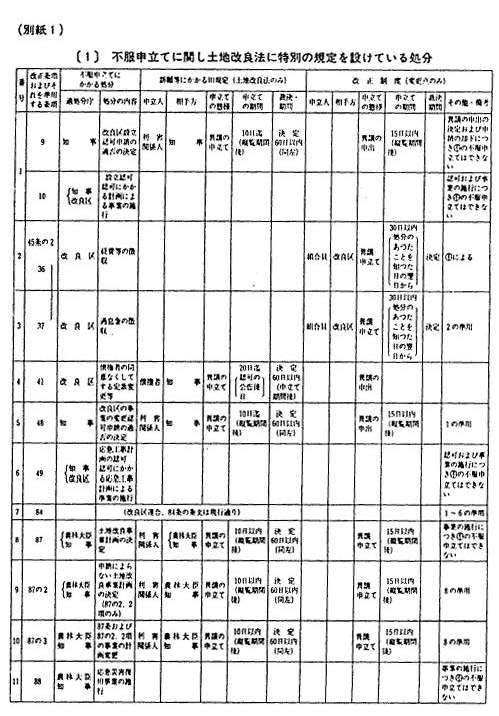

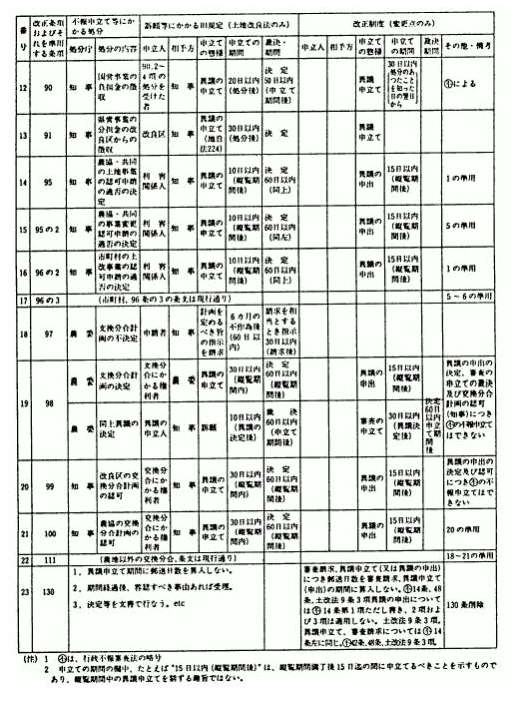

この法律によつて、訴願法(明治23年法律第105号)は廃止され、また同時に交付された行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年9月15日法律第161号)によつて訴願法以外の不服申立て制度についても、所要の整理が行なわれたが、土地改良法関係事項および留意すべき事項は、別紙1、2、3のとおりであるから御了知のうえ、その運用について遺憾のないようされたい。

なお、このたびの改正で別表記載のとおり土地改良区の経費の賦課処分等の場合にも行政不服審査法第57条による教示が義務づけられることとなつている等土地改良区、市町村、農業協同組合、数人共同施行者、農業委員会が土地改良法の運用上留意すべき点も含まれているのでこれらに対してもよろしく御指導願いたい。

なお、行政管理事務次官から各省事務次官あて通知された一般的留意事項(別紙4)を参考として添付する。

(別紙2)

〔2〕不服申立てに関し土地改良法に特別の規定を設けていない処分例(不服申立てに関しては、不服審査法のみによる処分)

(注)1 上記の「不作為についての不服申立て」は、行政不服審査法第7条による。

2 上記のうち法第124条の規定により農林大臣が処理するものにあっては、不服申立ての種類は、すぺて異議の申立てとなる。

(別紙3)

〔3〕留意すぺき事項

1 教示すぺき行政処分について

(1)教示は、行政不服審査法(以下「法」という。)第57条第1項の規定により、同法による審査請求もしくは異議申立てまたは他の法令に基づく不服申立ての対象となる処分について行なわなければならないこととなっている。従って、行政機関たる国及び地方公共団体が行なう権力的な処分、即ち、認可、許可、免許、承認、認定、指定、命令、登録、物の検査、法人の役員の解任等の行為はいうまでもなくこの処分に該当するが、このほかいわゆる公法人についても公権力の行使であるとみなされるものについては、不服申立ての対象となるから教示の義務が生ずると解せられる。従って、土地改良区の行なう負担金の徴収も含まれる。

(2)次に教示の方法についてであるが、法第57条第1項は、必ずしも書面をもってこれを行なうぺき旨を規定していない。しかしながら国民の権利救済を広く認めようとする法制定の趣旨および処分行為の形式の実体にかんがみて、次の(3)に掲げる教示をしない場合を除き教示は原則として口頭によらずその処分の書面に併記することが望ましいと考えられる。ただ、同項にも明らかなように教示は書面で処分をする場合にのみ義務づけられるのであり、従って例って土地改良法第87 条による公告については教示の必要はないと考えられる。なお、これに対して、法第57条第2項では利害関係人は、行政庁に対し、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか、ならびに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをする行政庁およびその期間について教示を求めることができ、この場合には行政庁は当該教示をしなければならないが、更にこの教示を求めたものが書面による教示を求めたときは、当該教示は書面によらなければならないこととなっている。

(3)法第57条第1項は広範な処分行為について行政庁lこ教示の義務を課しているが、処分のうちにはその性格上教示を要しないものがあり、これを例示すれば、おおむね次のとおりである。

ア 申請に対する容認の処分(ただし、容認の処分であっても制限的な内容を有する附款を附されたものについては、教示を必要とする。)

イ 公法人の事業計画、予算、資金計画等についての農林大臣の許可、認可、承認等の処分

ウ 行政不服審査法第57条第1項に規定する不服申立ての対象とならないものと して整理法で整理されたもの等(土地改良法においては、土地改良法第8条の土地改良事業計画および第98条の交換分合計画の公告)

2 教示の方式について

(1)法第57条第1項の教示の方式はその処分の書式に応じて適宜変形を要するものと思われるが、要するにその教示の内容は、同項の規定のとおり[1]不服中立てをすることができる旨、[2]不服申立てをすべき行政庁、[3]不服申立てをすることができる期間の3つの事項であり、その典型的な書式は、次に掲げるとおりであるから、その処分の書式に従い適宜変形して記載されたい。また下記書式中(A)、(B)、(C)の事項については次表を参照のうえ記載することとされたい。

「この処分に対して不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して(A)日以内に(B)に(C)をすることができます。」

(2)行政不服審査法上の審査請求、異議申立ておよび再審査請求の区分は、次のようになっているので、上記表を適用するに当たっては、この点に注意されたい。

ア 審査請求 審査請求は、処分庁に上級行政庁があるとき、(処分庁が主任の大 臣または外局もしくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。〉およびこれに該当しない場合であって各法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に審査請求をすることができる旨の定めがあるときに行なうことができる。

イ 異議申立て行政庁の処分についての異議中立ては、次の場合にすることができる。ただし、(ア)および(イ)の場合は当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない。

(ア)処分庁に上級行政庁がないとき。

(イ)処分庁が主任の大臣または外局もしくはこれに置かれる庁の長であるとき。

(ウ)(ア)および(イ)に該当しない場合であって、各法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。

ウ 再審査請求 処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、次の場合に再審査請求をすることができる。

(ア)法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。

(イ)審査請求をすることができる処分について、その処分をする権限を有する 行政庁が、その権限を他に委任した場合において、委任を受けた行政庁がその委任に基づいて行なった処分に係る審査請求につき、その処分をする権限 を有せる行政庁が審査庁として裁決したとき。

(3)また上記表を適用して教示事項を記載せるに当っては、処分庁および直近上級行政庁の概念をは握して適確な教示を行なわなければならないがこれらは、次の事項を基準として判断をせられたい。

行政庁間において、当該処分をする権限を有する行政庁が、その権限を委任した場合に、受任庁は処分庁であり、委任庁は、直近上級行政庁となる。

例えば、農林大臣が当該処分をする権限の一部を都道府県知事に委任し、都道 府県知事はまたその権限の全部または一部を市町村長に再委任した場合において、当該処分に対する処分庁は、最下部の受任庁である市町村長であり、市町村長の直近上級行政庁は、都道府県知事となり、都道府県知事の直近上級行政庁は農林大臣となる。なお、再再委任の場合であってもこのことは同様である。ただし、農林大臣が出先機関の長に専決をもって当該処分をさせている場合には、その処分は農林大臣の処分である。

(4)法第57条第2項により教示を求められた場合の教示については、不服申立ての期間について(1)の期間のみを教示することが不適当な場合が考えられるので、この場合には、処分があった日と教示を求められた日との関係において、天災その他不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときはその理由がやんだ日の翌日から起算して1週間または処分のあった日の翌日から起算して1年のいずれかの期間を記載せられたい。

(別!紙4)

行政不服審査法の施行について

行管乙第204号昭和37年9月26日

行政管理事務次官通達

行政不服審査法は、第41回臨時国会において成立し、9月15日法律第160号をもって公布され、本年10月1日から施行されることとなった。

行政不服審査法は、訴願法又はその他の法令によって運用されてきた訴願制度が幾多の不備かつ不統一の面を有する実情にがんがみ、列記主義を改めて一般概括主義を採り入れる等その内容を整備するとともに、不服申立制度に関する統一法規を定めることによって、国民の権利利益の救済と行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、訴願制度調査会の慎重な検討の結果に基づいて立法せられたものである。従ってその運用にあたっては、特に次の事項に御留意のうえ遣憾なきを期せられるとともに、行政の適正な運営につき、さらに格段の御配慮をわずらわしたい。

第1 この法律制定の趣旨

行政不服審査制度は、行政庁の違法又は不当な処分に関し行政庁に不服申立てをさせ、行政庁による簡易迅速な手続により国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することをその本来の目的とするものであるが、訴願法については、訴願することができる事項が少なく、がっ、その範囲が不明確であること、裁決庁に関する規定の仕方が不明確であること、手続規定が不十分であること等の欠陥があり、また、他の法令における不服申立てについても、申立事項が不統一であること、申立期間が極端に短かいものが相当にあること、申立手続に関する規定がほとんど整備されていないこと等の欠陥があり、これらはいずれも国民の権利利益の救済に不十分な実情となっている。

従って、行政不服審査法(以下「審査法」という。)においては、その目的を「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」(第1条第1項)と規定し、制度本来の目的を達成するよう配慮しているが、制定にあたっては、上記のような欠陥を是正するため、特に国民の権利利益の救済に十分に意を用いており、このことは審査法の全般にわたって具体化されているのでその運用にあたっては、かかる立法の趣旨を十分に理解し、尊重するよう注意すべきものであること。

第2 総則に関する事項

1 一般概括主義の採用

(1) 一般概括主義の原則

審査法は、訴願法の概括的列記主義を改めて一般概括主義を採用することとし、「行政庁の違法又は不当な処分、その他権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開く」(第1条第L項)旨を宣言するとともに、具体的には、第4条において処分についての一般概括主義を規定し、また第2条において処分には事実行為でその内容が継続的性質を有せるものを含ましめ、さらに第7条において行政庁の不作為についても不服申立てをすることができるものとしているが、一般概括主義の採用は、不服申立てをすることができる事項が少なく、かつ、その範囲が不明確、不統一な現行制度の欠陥を抜本的に是正したものであって、訴願法の改正に関する多年の懸案を解決したものであり、今回の審査法 の制定において最も重要な基本的事項であること。なお、一般概括主義の採用に伴い、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(法律第161号)(以下「整理法」という。)において、訴願等をすることができる旨を定めた規定は重複することとなるので削除されたこと。

(2) 一般概括主義の例外

審査法は、一般概括主義の例外として、審査法自体において11項目の処分につき不服申立てをすることができないものとしているが(第4条第1項ただし書)、これらの処分は次のような性質を有するため、審査法の適用を除外するのが適当と認められるものであるから、一般概括主義の例外として、審査法の運用上留意すべきものであること。

ア 慎重な手続で行なわれた処分であり再考の余地がなく、不服申立てを認めても結局同じ結果になるため(第4条第1項第1号から第4号までに掲げられている処分)

イ 他の救済手続によって処理するのが適当であるため(同第5号から第7号までに掲げられている処分)

ウ 処分の性質上、一般法たる審査法による手続によって処理するのが適当でないため(同第8号から第11号までに掲げられている処分)

また、審査法は、これらの処分のほか、別に他の法律でそれぞれ不服申立てをすることができない旨の定めをすることができるものとしているが(第4条第1 項ただし書)、これらは、審査法において一括して除外することが困難なため整理 法において、必要なものにつき、上記と同様の理由によりそれぞれ措置されているものであること。

(3)再審査請求についての措置

再審査請求については、すべての処分についてこれを認める必要がないため、そ れぞれの法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)において、必要なもの につき、個々に再審査請求をすることができる旨を定めることとされており (第8 条第1項第1号)、それぞれ整理法において措置されたが、地方自治法第153条の規 定に基づき権限の委任が行なわれた場合に審査庁の階層に不均衡が生ずることを避 けるため、このような場合には概括的に再審査請求を認めることとしたものである こと(第8条第1項第2号及び同条第3項)。

2 不作為についての不服申立て

「行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分その他権力の行使に当たる行為)をなすべきにかかわらず、これをしないこと」すなわち行政庁の不作為(第2条第2項)についても、あらたに不服中立てのみちが開かれ、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は異議申立て又は審査請求のいずれかをするこ とができるものとされたこと(第7条)。この場合において、審査法は、不作為庁の理由開示、不作為庁の直近上級行政庁の必要な命令等の措置を規定しているが(第50条及び第51条)、かかる新しい制度が採り入れられたのは、法令に基づく申請に対して行政庁の行なう許可、認可等に関する処分が必ずしも迅速かつ適正に行なわれないため国民の受ける不利益を考慮し、行政の迅速かつ適正な処理の促進を図る趣旨に出るものであって、審査法の大きな特色をなしているものであるから、その運用には特段の配慮が必要であるとともに、行政の能率的な処理について、なお一層の配慮が望まれ るものであること。

3 不服申立ての名称の統一

不服申立ての名称が区々であるために生ずる国民の不便を考慮して、審査法による不服申立ての名称を審査請求、異議申立て及び再審査請求の三種類に統一し、処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対してするものを審査請求、処分庁又は不作為庁に対してするものを異議申立て、審査請求の裁決を経た後さらに行なうものを再審査請求と したこと(第3条)。なお、これに伴い整理法において、関係法律につき、不服申立てに関する名称の整理を行なったこと。

4 処分についての審査請求と異議申立てとの関係

不服申立ては、制度の本旨からみて、処分庁以外の行政庁に対してするのが望ましいのであるから、審査法による不服申立てもまた、この趣旨にそい、審査請求が制度の中核として構成され、なるべく審査請求が多くなるよう考慮されている点に留意するべきものであること。すなわち、

(1)審査法は、第1に、処分庁に上級行政庁がある場合には原則として審査請求、第 2に、処分庁に上級行政庁がない場合及び処分庁が主任の大臣又は外局若しくはこ れに置かれる庁の長である場合には原則として異議申立てをすることができるもの としているが、後者に該当する場合において法律又は条例に審査請求をすることが できる旨の定めがあるときは、原則として異議申立てを排除しているものであるこ と(第5条及び第6条)。

(2)なお、これらのほか処分庁に上級行政庁がある場合において、法律に異議申立て をすることができる旨の定めがあるときは、異議申立ての前置をすべきものとされ ているが(第20条)、このような場合における異議申立てについては、例えば課税処 分の如く大量集中的に行なわれ、かつ、当該処分に対する不服の理由が、概して要 件事実の認定の当否に係るようなものにつき、その立法の趣旨を考慮して、整理法 においてそれぞれ措置されたものであること。

(3)審査庁は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、処分庁又は不作為 庁の直近上級行政庁とされたこと(第5条第2項)。

第3 教示に関する事項

審査法第3章において規定されている教示制度は、審査法が採り入れた最も重要な制度の一つであって、新しい行政不服番査制度が国民のために十分にその効用を発揮することができるよう配慮されたものであるから、その運用にあたっては、格段の留意をすべきものであること。

1 教示の義務

教示は、審査法による審査請求又は異議申立てをすることができる処分についてだ けでなく、他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分についても、これら の処分を書面でする場合にすべきものとされており、この場合には不服申立てをする ことができる旨、並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができ る期間を教示しなければならないものとされたこと。また、行政庁は、利害関係人か ら上記の小項について教示を求められたときはこれらの事項を教示し、書面による教 示を求められたときは書面で教示しなければならないものとされたこと(第57条)。

2 教示しなかった場合又は教示を誤った場合の救済

行政庁が教示しなかった場合における不服申立ては、当該処分庁に不服申立書を提 出することによって行なうことができるのであって、事後の処理は、処分庁において 当該不服申立てが適法に行なわれたものとされるよう措置すべきものとされ(第58 条)、また、審立法による不服申立てをすることができる処分について、教示を誤った 場合において、その誤って教示されたところに従って不服申立てをすれば、関係行政 庁の間で適法なものとして処理されるよう措置すべきものとされたこと (第18条、第 19条及び第46条)。

第4 不服申立期間に関する事項

不服申立期間については、訴願法その他の法令における不備不統一を改め、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内(異議前置の場合の審査請求又は再審査請求にあっては、決定又は裁決があったことを知った日がら30日以内) に、しなければならないものとし、天災その他不服申立てをしなかったことについてや むをえない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内にす ることができるものとし、また処分決定又は裁決があった日の翌日から起算して1年を 経過した時は、正当な理由がない限りすることができないものとされたが、(第14条、第 45条及び第53条)、その趣旨は、従前個々の法律により不服申立期間が極めて区々にわた っていたため、期間が徒過して不服申立てをすることができない結果を招来することが 見受けられた欠陥を是正したものであり、整理法において措置された若干の特例を除き、上記の期間に統一されたものであること。

第5 不服申立ての手続に関する事項

不服申立ての手続に関しては、訴願法その他の法律の定めるところが極めて不備であった実情にかんがみ、審査法においては、不服申立人の権利利益の救済の見地から特に詳細に規定し、不服申立人の立場を強化するとともに、できるだけ簡易迅速を旨とするよう定められているが、その主な事項は次のとおりであること。

1 不服申立ては、審理の正確と迅速とを期するため、他の法律で口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面でするものとされ、口頭でする場合においても規定の整備がなされたこと(第9条及び第16条)。

2 審査請求の場合においては、審査庁は処分庁に弁明書の提出を求め、また、審査請求人が反論書を提出することができるものとされたこと(第22条及び第23条)。

3 利書関係人が不服申立てに参加するみちが開かれたこと(第24条)。

4 不服申立ての審理は、書面によることとされたが、不服申立人又は参加人の中立てがあったときは、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならないものとされたこと(第25条)。

5 不服申立人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができるものとされたこと(第26条)。

6 審査庁は、不服申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で事実の陳述、物件の提出及び留置、検証、不服申立人又は参加人に対する審査等をすることができるものとし、なお、検証の際における申立人の立会い等につき必要な規定が設けられたこと (第27条から第30条まで)。

7 不服申立人又は参加人は、審査庁に対し、特別な場合を除き、処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧求めることができるものとされたこと(第33条)。

8 執行停止については、従前と同様申立てにより直ちに執行停止の効果を生ずることはないが、不服申立人に執行停止の申立権を与えるとともに、全面的に規定を整備し、特に、処分の執行等により生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、原則として執行停止をしなければならないものとしており、また執行停止の申立てがあったときは、審査庁は、すみやかに執行停止をするかどうかを決定しなければならないこととしているので、その運用には十分留意されたいこと(第34条及び第35条)。

9 裁決及び決定についても、全面的に規定の整備が図られ、特に、処分庁の上級行政庁である審査庁に対しては、不服申立人に不利益にならない限度において処分の変更権を認め、また、処分が違法又は不当であっても、これに取り消すことが公共の福祉に適合しないこととなるような特別の場合には、当該不服申立てを棄却することができるとするいわゆる事情裁決の規定を設けているが、その運用は十分慎重に行われるべきものであること(第40条)。

第8 その他

審査法の施行に伴い、整理法において関係法律268件が改正され、本年10月1日以降、各法律における行政不服審査に関する制度は大幅に改正されることとなるものが多いので、各省庁にあっては、事務処理に誤りのないよう留意するとともに、特に地方支分部局、地方公共団体等国民と直接関連を有する面の多い関係機関に対しては、指導に遺憾なきを期すること。