遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行について

|

本通知には機種依存文字が含まれているため、当該文字は変換して表示しています。 |

14水管第3670号

平成15年3月7日

都道府県知事あて

社団法人全国遊漁船業協会会長あて

水産庁長官

遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第76号。以下「改正法」という。)が、第154回国会において成立し、平成14年6月19日に公布され、平成15年4月1日から施行されることとなった。

また、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成14年農林水産省令第90号。以下「改正省令」という。)及び遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の規定に基づき、農林水産大臣の定める講習の基準を定める件(平成14年12年12日農林水産省告示第1834号。以下「講習基準」という。)が、それぞれ平成14年12月12日に公布され、これらについても平成15年4月1日から施行されることとなった。

ついては、改正法による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「新法」という。)の運用に当たっては、下記の事項に御留意の上、その適切かつ円滑な運用について格段の御配慮をお願いする。

記

第一 法律改正の趣旨

遊漁船業の適正化に関する法律は、昭和63年に、遊漁船の利用者の安全の確保及び利便の増進並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資することを目的として制定され、遊漁船業を営む者の業務の適正な運営の確保に一定の役割を果たしてきた。

しかしながら、現在、遊漁船業においては、十分な安全対策が徹底されていないことにより海難事故が多発しているほか、遊漁船業者が損害賠償保険に加入していないため損害を受けた遊漁船の利用者に対して十分な補償がなされないといった問題や、漁業者との漁場利用をめぐる紛争等の問題も見受けられる。

今般の遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正は、このような状況にかんがみ、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保を図るため、遊漁船業者について登録制度を実施するとともに、その業務の適正な運営を確保するための所要の措置を講じることを目的とするものである。

第二 遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正

1.目的の改正

今般の法律改正の趣旨を踏まえ、目的を「遊漁船業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資すること」に改めることとした(新法第1条)。

2.定義の改正

(1)水産動植物を採捕させる方法の改正

近年、船舶により乗客を漁場に案内し、底びき網等による漁業操業を体験させる事業が、体験漁業又は観光漁業と呼ばれ、各地で行われるようになってきている。しかし、現在、これらの事業は遊漁船業には該当していないため、これらの事業者に対しては、遊漁船業者に課せられている利用者の安全の確保のための措置は義務付けられていない。

このため、新法第2条第1項に規定する水産動植物を採捕させる方法として、新たに、底びき網等の固定式ではない網を使用する方法を加えることとし(改正省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第37号。以下「新規則」という。)第1条)、船舶により乗客を漁場に案内し、これらの方法により水産動植物を採捕させる事業についても、遊漁船業に該当することとした。

(2)遊漁船業者の定義

今般の法律改正により、遊漁船業を営む者について登録制度が実施されることを踏まえ、「遊漁船業者」の定義を「第3条第1項の登録を受けて遊漁船業を営む者」とした(新法第2条第3項)。

3.遊漁船業者の登録及び業務の適正な運営を確保するための措置の見直し

(1)遊漁船業者の登録

[1] 「第一 法律改正の趣旨」で述べた遊漁船業をめぐる様々な問題に対処するため、遊漁船業への参入について、都道府県知事への届出制度を登録制度に改め、遊漁船の利用者(以下単に「利用者」という。)の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の観点から定めた一定の客観的な拒否事由に該当する者については参入を認めないこととし、遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないこととした(新法第3条第1項)。また、その登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととした(新法第3条第2項)。

なお、改正法の施行時において改正法による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項の規定による届出をして遊漁船業を営んでいる者は、平成15年9月30日までは、新法に基づく登録を受けないでも、引き続き遊漁船業を営むことができることとした(改正法附則第2条第1項)。この場合、その者をその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた遊漁船業者とみなして、気象情報の収集等、利用者名簿、周知させる義務、名義の利用等の禁止、業務改善命令、登録の取消し等(登録の取消しに係る部分を除く。)、遊漁船業団体の指定並びに報告及び立入検査の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用することとした(改正法附則第2条第2項)。

[2] 遊漁船業者の登録(登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、氏名又は名称、住所、営業所の名称及び所在地、遊漁船の名称、遊漁船業務主任者の氏名並びに利用者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置等を記載した申請書(以下「登録申請書」という。)を都道府県知事に提出しなければならないこととした(新法第4条第1項)。

また、登録申請書には、登録申請者が新法第6条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面、登録申請者が選任した遊漁船業務主任者が新規則第10条第1項各号に規定する要件に適合する者であることを証する書面及び新法第4条第1項第6号に規定する措置が新規則第6条に定める基準に適合することを証する書面等を添付しなければならないこととした(新法第4条第2項、新規則第4条)。

[3] 都道府県知事は、登録の申請があった場合においては、新法第6条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、新法第4条第1項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を遊漁船業者登録簿に登録し、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならないこととした(新法第5条)。

また、都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならないこととした(新法第8条)。

[4] 都道府県知事は、登録申請者が、遊漁船業務主任者を選任していない場合、利用者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が一定の基準に適合していない場合等の拒否事由に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならないこととした(新法第6条)。

[5] 新法第6条第1項第9号に規定する損害賠償措置の基準は、遊漁船業者が、利用者の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約であって、遊漁船の定員(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する最大搭載人員のうち旅客に係るものをいう。以下同じ。)1人当たりのてん補限度額が3,000万円(漁船損害補償法施行令(昭和27年政令第68号)第16条の2第2号に規定するてん補すべき損害の区分にかかる保険契約にあっては、当該契約に係る保険金額を定員で除した額が3,000万円)以上のものに加入していることとした(新規則第6条)。

(2)変更の届出等

[1] 遊漁船業者は、その登録した事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこととした(新法第7条)。

なお、登録の有効期間の満了の日の前に、損害賠償のための保険契約又は共済契約の期間が満了する場合、遊漁船業者は、当該契約の更新又は変更をし、当該損害賠償措置について変更の届出をしなければならない。遊漁船業者が当該変更の届出をしなかった場合、100万円以下の罰金に処せられる(新法第30条第1号)とともに、都道府県知事は、登録の取消し等を命ずることができる(新法第19条第1項第3号)。したがって、遊漁船業者に対して、この旨十分周知徹底されたい。

[2] 遊漁船業を廃止した場合等においては、新法第9条第1項各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこととした(新法第9条)。

[3] 都道府県知事は、登録の更新を受けなかったり、遊漁船業を廃止したこと等により登録がその効力を失ったとき、又は登録を取り消したときは、当該遊漁船業者の登録を抹消しなければならないこととした(新法第10条)。

(3)業務規程

現在、(社)全国遊漁船業協会(以下「全国協会」という。)による適正営業規程に係る登録を受けた遊漁船業者を除き、ほとんどの遊漁船業者が、出航の中止基準、気象等の状況が悪化した場合の対処方法や利用者に適正な採捕をさせるための指導方法等の業務を適正に行うための実施方法を定めていない。こうしたことから、出航判断の誤りによる海難事故等、遊漁船業者の業務の実施方法に起因する問題も発生している。

このため、遊漁船業者は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項等を定めた遊漁船業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、登録(登録の更新の場合は除く。)を受けた後、都道府県知事に届け出なければならないこととした。また、これを変更したときも、同様とすることとした(新法第11条)。

新法第11条第1項に規定する利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項は、次に掲げる事項とすることとした(新規則第9条第1項)。

[1] 利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項

[2] 利用者が遵守すべき事項の周知に関する事項

[3] 出航中止条件及び出航中止の指示に関する事項

[4] 気象若しくは海象等の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合の対処に関する事項

[5] 漁場の適正な利用に関する事項

[6] [1]から[5]までに掲げるもののほか、遊漁船業者及びその従業者が遵守すべき事項

新法第11条第2項に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とすることとした(新規則第9条第2項)。

[1] 遊漁船業の実施体制に関する事項

[2] 案内する漁場の位置に関する事項

[3] 遊漁船の係留場所に関する事項

[4] 遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備に関する事項

[5] 役務の内容に関する事項

[6] 従業者に対して行う業務の適正な運営を図るための教育に関する事項

[7] その他遊漁船業に関し必要な事項

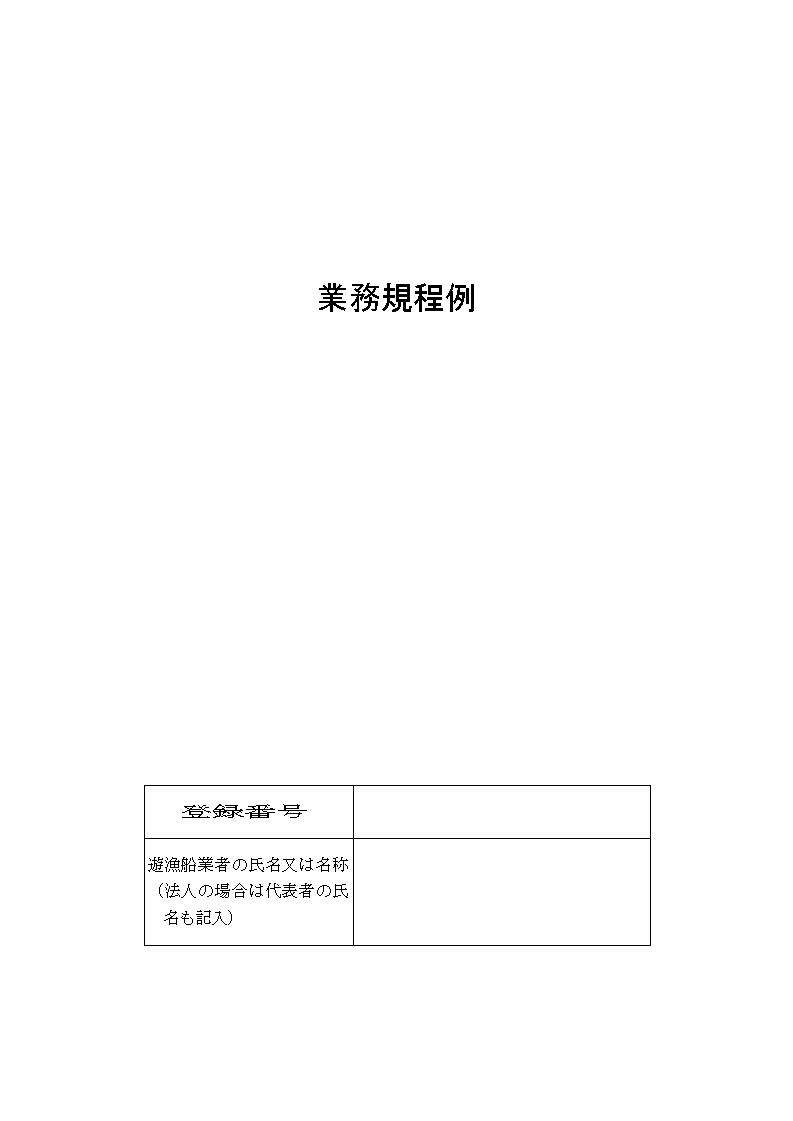

なお、業務規程例を別添のように定めたので、執務の参考とされたい。

(4)遊漁船業務主任者

遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関して、利用者に対する指導や助言が十分に行われていないことが、結果として、利用者の事故や漁業者との漁場利用をめぐる紛争等の一つの要因となっている。

このため、遊漁船業者は、遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う遊漁船業務主任者を選任し、遊漁船における利用者の安全管理等の業務を行わせなければならないこととした(新法第12条)。

新法第12条に規定する遊漁船業務主任者の選任の基準は、次に掲げる要件のすべてに適合する者であることとした(新規則第10条第1項)。

[1] 船舶職員法(昭和26年法律第149号)第5条第1項第1号に掲げる海技士(航海)又は同項第5号イからニまでに掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者であること。

[2] 遊漁船業に関し1年以上の実務経験を有する者又は遊漁船業務主任者の指導による10日間以上の遊漁船における実務研修(1日につき5時間以上実施されるものに限る。)を修了した者であること。

[3] 遊漁船業務主任者を養成するための講習で農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認めたものを修了した者であって、修了証明書の交付を受けた日から5年を経過していないものであること。

なお、改正法の施行時において旧法第15条第1項の規定による適正営業規程に係る遊漁船業者の登録を受けている者は、平成20年3月31日までは、当該要件に適合する者とみなすこととした(改正省令附則第3条)。

農林水産大臣の定める講習の基準は、次のように定めることとした。

ア 遊漁船業務主任者を養成するための講習を実施する者(以下「講習実施者」という。)が、次に掲げる要件のすべてに適合する者でなければならないこととした(講習基準第1条)。

(i)講習実施者が作成する職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が、講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

(ii)講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

イ 講習の内容は、次に掲げる事項に関し必要な専門的知識を習得させるものでなければならないこととした(講習基準第2条)。

(i)この法律の趣旨

(ii)遊漁船業務主任者制度の趣旨

(iii)利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項

(iv)漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項

ウ 講習実施者は、講習を修了した者に修了証明書を交付しなければならないこととした(講習基準第3条)。

以上のほか、講習の実施に関する事務処理方針等については、別途資源管理部長から通知する予定である。

また、新法第18条の規定による命令により遊漁船業務主任者を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、遊漁船業務主任者となることができないこととした(新規則第10条第2項)。

新法第12条に規定する遊漁船業務主任者の業務は、次に掲げる業務とすることとした(新規則第11条)。

[1] 遊漁船における利用者の安全管理を行うこと。

[2] 漁場の選定を行うこと。

[3] 利用者に対し、適正に水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言を行うこと。

[4] 海難その他の異常の事態が発生した場合において、海上保安機関その他の関係機関との連絡に係る責任者に連絡を行うこと。

[5] その他遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと。

(5)周知させる義務

遊漁を含めた水産動植物の採捕に関する規制については、漁業法(昭和24年法律第267号)第65条第1項及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項の規定に基づき都道府県毎に定める漁業調整規則のほか、漁業法第67条第1項の規定に基づく海区漁業調整委員会の指示等様々な形で行われているが、利用者はこれらの規制の内容を十分に理解していないことが問題となっている。

このため、遊漁船業者は、利用者に水産動植物を採捕させる前に、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を、遊漁船において利用者に見やすいように掲示し、又はその内容を記載した書面を利用者に配布して、周知させなければならないこととした(新法第15条、新規則第13条)。

(6)標識の掲示

遊漁船業者の登録制度の実効性を確保するには、新法に基づく登録を受けた者であることを対外的に明らかにすることが必要である。

このため、遊漁船業者は、営業所及び遊漁船ごとに、公衆に見やすい場所に、一定の様式の標識を掲示しなければならないこととした(新法第16条第1項)。また、遊漁船業者以外の者は、遊漁船業者の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならないこととした(新法第16条第2項)。

なお、営業所に掲げる標識は、氏名又は名称、登録番号及び遊漁船の名称等を記載することとした(新規則第14条第1号)。また、遊漁船に掲げる標識は、営業所に掲げる標識及び一定以上の大きさの登録番号等を記載した標識とすることとした(新規則第14条第2号)。

(7)名義の利用等の禁止

遊漁船業者の登録を受けるための一定の客観的な拒否事由に該当する者等に対して、遊漁船業者の登録を受けた者が名義を利用させて遊漁船業を営ませることや事業の貸渡しによりその名において経営させることは、当該登録制度を形骸化させるおそれがある。

このため、遊漁船業者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならないこととした(新法第17条第1項)。また、遊漁船業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならないこととした(新法第17条第2項)。

(8)業務改善命令

新法は、遊漁船業者に対して、各種の義務を課し、その違反者に対しては登録の取消し等の行政処分や罰則をもって、その義務履行を図ることとしているが、こうした処分とは別に、日々の遊漁船業者の業務遂行が新法の趣旨に反するときは、適宜、その状況に合わせて必要な改善措置を求める必要がある。

このため、都道府県知事は、遊漁船業者の業務の運営に関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更や遊漁船業務主任者の解任等、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした(新法第18条)。

(9)登録の取消し等

新法は、遊漁船業者に対して、各種の義務を課しているが、必ずしもこの法律の規定が遵守されないこともあると考えられ、その違反者に対しては登録の取消し等の行政処分や罰則をもって、その義務履行を図る必要がある。

このため、都道府県知事は、遊漁船業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき等は、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとし、これらの処分をした場合、遅滞なく、その理由を示して、その旨を遊漁船業者に通知しなければならないこととした(新法第19条)。

4.適正営業規程に係る遊漁船業者の登録制度の廃止

旧法に基づき全国協会が行っている適正営業規程に係る遊漁船業者の登録制度は、遊漁船業者の自主性を生かしつつ遊漁船業の健全な発達を図ることを目的として設けられた。しかし、その登録実績は低調であり、当該登録制度が十分に機能しているとは言えない状況にある。

このような状況や遊漁船の海難事故が多発していること等を踏まえ、改正法により都道府県知事への届出制度を登録制度に改正することに伴い、当該登録制度を廃止することとした。これに伴い、遊漁船業の適正化に関する法律に基づく全国遊漁船業協会を指定する省令(平成13年農林水産省令第73号)を廃止する(改正省令附則第2条)とともに、遊漁船業の適正化に関する法律の規定に基づき、遊漁船業者の登録に係る標識を承認した件(平成元年10月11日農林水産省告示第1305号)及び遊漁船業の適正化に関する法律の規定に基づき、遊漁船業者に係る営業方法に関する規程を認可した件(平成元年10月11日農林水産省告示第1306号)をそれぞれ平成15年3月31日限りで廃止することとした(平成14年12月12日農林水産省告示第1835号)。

5.罰則の改正

都道府県知事による遊漁船業者の登録制度の実効性を確保するとともに、遊漁船業は、海難事故が発生した場合、利用者の生命又は身体に影響を及ぼすおそれがある事業であることを考慮して、遊漁船業者に対する罰則規定を抜本的に改正することとした(新法第5章)。

第三 遊漁船業者に対する指導監督体制の整備

1.報告及び立入検査の実施

都道府県知事が、遊漁船業者に対して、業務改善命令や登録の取消し等の処分を行うに当たっては、その是非を判断する上で遊漁船業者からの報告徴収や立入検査を行うことが必要である。

このため、新法を施行するため必要があると認めるときは、遊漁船業者に対して、利用者の生命又は身体について生じた損害を賠償するための保険契約又は共済契約の更新が適正に行われているか、又は業務規程を遵守して業務を行っているか等、その業務に関し報告を求めたり、営業所又は遊漁船に立ち入り、標識の掲示や利用者名簿の営業所への備置き等の業務の状況等の検査を実施することとされたい。また、遊漁船業者の海難事故が発生した場合には、速やかに営業所及び遊漁船に立ち入り、事故の状況を含め業務の状況の検査を実施することとされたい。

2.関係都道府県との連携

登録をした都道府県知事は、登録した遊漁船業者が案内する漁場が他の都道府県知事が管轄する水面に属するときは、当該都道府県知事による当該水面における遊漁船業者の実態の把握を容易とするため、遊漁船業者登録簿、並びに業務規程の記載事項のうち新規則第9条第1項第5号並びに同条第2項第2号及び第3号に係るものについて、当該都道府県知事にその写しを送付されたい。

3.関係機関との連携

海難救助の迅速な対応を図る等の観点から、業務規程の記載事項のうち新規則第9条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項第1号から第4号までに係るものについて、最寄りの海上保安機関にその写しを送付されたい。業務規程の変更の届出を受けた場合も同様とされたい。

また、遊漁船業者登録簿の登録事項について、海上保安機関又は警察機関から照会があった場合には、速やかに回答されたい。

4.遊漁船業団体の設立及び遊漁船業者の遊漁船業団体への加入の促進

利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保を図るためには、遊漁船業者の組織化を図り、組織を通じて個々の遊漁船業者を指導していくことが効果的である。

また、今般の法律改正により、登録申請又は業務規程の作成に必要な指導や漁場利用に係る都道府県及び関係漁業者等との連絡調整等、遊漁船業団体が遊漁船業者に対して果たす役割の重要性は、今後一層高まるものと考えられる。

このため、いまだ遊漁船業者の組織化が十分でない地域においては、遊漁船業者に対して、遊漁船業団体の重要性の周知徹底を図ることにより、遊漁船業団体の設立及び遊漁船業者の遊漁船業団体への加入の促進を図られたい。

別添

第一 総 則

(目的)

[1] この規程は、遊漁船業の業務(以下単に「業務」という。)の実施方法を定め、登録を受けた遊漁船業者(以下「事業者」という。)及びその事業者のもとで業務に従事する者(以下「従業者」という。)が、関係法令に従い、業務を適正かつ円滑に行うことを目的とします。

(法の遵守)

第2条 事業者及び従業者は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「法」という。)を遵守します。

2 事業者は、遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)に記載されている遊漁船で業務を行うこととし、登録簿に記載されていない船舶は使用しません。

(業務規程の遵守)

第3条 事業者及び従業者は、この規程を遵守し、遊漁船の利用者(以下単に「利用者」という。)の安全を第一に考えるとともに、漁場を円滑に利用するよう努めながら、適正に業務を行います。

2 事業者は、登録簿に記載されている遊漁船の所有権の有無に係わらず、その遊漁船で業務を行う際には、この規程に従って業務を行い、業務の実施に関する責任は事業者が持ちます。

3 事業者は、この規程に従って業務を行うために、営業所及び遊漁船にこの規程を備え置きます。

4 営業所又は遊漁船において、登録した都道府県知事(以下「知事」という。)、案内する漁場を管轄する都道府県知事、海上保安機関又は警察機関から、この規程の提示を求められたときは、速やかに提示します。

5 事業者は、この規程の内容に変更があった場合は、直ちに知事に変更を届け出ます。

第二 業務の実施体制等に関する事項

(業務の実施体制等)

第4条 事業者、遊漁船業務主任者(以下「業務主任者」という。)、船長、海上保安機関その他の関係機関との連絡に係る責任者(以下「連絡責任者」という。)、所属する団体及び営業期間は、a)のとおりです。

2 事業者は、利用者の安全が確保されるよう、従業者の労働環境に十分配慮します。

(案内する漁場の位置等)

第5条 利用者を案内する漁場及び採捕させる主な水産動植物は、b)に定めるとおりとします。

(遊漁船の係留場所等)

第6条 遊漁船は、c)に定めるところに係留します。

2 利用者が遊漁船に乗降する場所(磯渡し等の漁場で乗降する場所を除く。)は、c)に定めるとおりとし、利用者が遊漁船を乗降する際に安全が確保されるものとします。

(遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等)

第7条 使用する遊漁船の総トン数又は長さ、定員、通信設備、遊漁船の所有、登録簿の記載の状況及び使用状況等は、d)のとおりです。

(役務の内容の明示)

第8条 利用者に対し、遊漁船の利用に関する契約をする前に、案内する漁場の位置、採捕させる水産動植物の主な種類及び漁場に案内する時間等の役務の内容について、わかりやすいように明示します。

2 気象又は海象等の状況の悪化に伴う出航中止基準及び帰航基準について、利用者に対し、事前に説明します。

(従業者等の教育)

第9条 事業者は、法で定められた業務主任者の選任基準に適合させるように、業務主任者に遊漁船業務主任者講習(以下「業務主任者講習」という。)を受講させます。

2 事業者は、自ら及びその従業者が適正に業務を実施できるよう、この規程の内容についての教育を実施するほか、業務主任者講習以外の都道府県等が開催する講習があった場合は積極的に参加します。

第三 利用者の安全の確保に関する事項

(必要となる情報の収集及び伝達)

第10条 事業者は、利用者の安全の確保を図るため、遊漁船の出航前及び出航してから帰航するまでの間、a)(1)に定める情報を収集し、遊漁船で業務を行う船長又は業務主任者に確実に伝えます。

(出航中止基準)

第11条 事業者は、b)に定める出航中止基準によって、遊漁船の出航を判断します。出航中止基準によって出航中止が決まった場合は、直ちに船長に出航中止を指示します。

2 船長は、自らの経験に基づき気象又は海象等の状況が悪化し利用者が危険になると予測される場合は、出航中止基準に達しない状況においても出航を保留し、事業者と協議することとします。この際、事業者と船長の出航についての判断がそれぞれ異なる場合は、出航を見合わせることとします。

(帰航基準及び気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処)

第12条 船長は、b)に定める帰航基準に達した場合又は自らの経験に基づき気象若しくは海象等の状況が悪化し利用者が危険になると予測される場合は、遊漁船を安全な場所に帰航させるまでに要する時間を考え、遊漁船を漁場から帰航させます。

2 船長は、気象又は海象等の状況が悪化した場合は、c)に定めるとおりに対処します。

(安全の確保のために利用者が遵守すべき事項の周知及び指示)

第13条 業務主任者は、利用者に対し、d)の方法により同表に定める内容を確実に周知します。

2 業務主任者は、周知した遵守事項を利用者が遵守していないときは、遵守するように指示します。

(航行中又は採捕中において船長及び業務主任者が遵守すべき事項)

第14条 船長は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)、港則法(昭和23年法律第174号)、船舶職員法(昭和26年法律第149号)、海上交通安全法(昭和47年法律第115号)及び海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)等の海上における安全法令を遵守して安全な航行をするとともに、航行中の利用者の安全の確保に十分な注意を払います。

2 船長は、利用者に水産動植物を採捕させている間は、他の船舶と衝突しないよう、常時、適切な見張りを行い、他の船舶の動静把握に努めるとともに、適切な操船をするほか、船長及び業務主任者は、利用者の安全の確保を図るために、e)に定めるとおりに行動します。

(海難その他の異常の事態が発生した場合の対処)

第15条 海難その他の異常の事態(以下「海難等」という。)が発生した場合は、次のことを基本として行動します。

[1] 人命の安全の確保を最優先とします。

[2] 事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭に置き行動します。

2 船長は、海難等が発生し又は発生するおそれがあるときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置及び利用者の不安を除去するための措置等必要な措置をとります。

3 船長及び業務主任者は、海難等が発生したときは、前項にある必要な措置をとった上で、別表10に定める連絡方法により、速やかに海上保安機関その他の関係機関(以下「海上保安機関等」という。)に連絡をします。その後、連絡責任者に事故の状況を連絡します。

4 連絡責任者は、海難等の発生を知ったときは、速やかに利用者の自宅に連絡するとともに、医療救護が必要な場合は救急車の手配及び医療機関への連絡等必要な措置をとります。また、以下に該当する事故については、事故発生後3日以内に、知事にその概要及び事故処理の状況等について1によって報告します。

[1] 利用者の生命又は身体について損害が生じた事故(保険又は共済の支払いの請求がない事故も含む。)

[2] 海上保安機関等に連絡した海難等

第四 利用者の利益の保護及び漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項

(必要となる情報の収集及び伝達)

第16条 事業者は、利用者の利益の保護及び漁場の安定的な利用関係の確保を図るため、遊漁船の出航前に、a)(2)に定める情報を収集し、遊漁船で業務を行う業務主任者に確実に伝えます。

(水産動植物を採捕する際に利用者が遵守すべき事項の周知及び指示)

第17条 業務主任者は、法第15条に基づいて、利用者に対し、別表11の方法により同表に定める案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を確実に周知します。

2 業務主任者は、周知した遵守事項を利用者が遵守していないときは、遵守するように指示します。

(利用者を保護するための行動)

第18条 業務主任者は、別表11の定めるところにより、利用者が遵守しなければならない制限等を犯しやすいような行動をとらないようにします。

(水産施策への協力)

第19条 事業者は、水産基本法(平成13年法律第89号)に定めてあるとおり、国及び地方公共団体が行う水産に関する施策の実施について協力します。

2 事業者は、地方公共団体の指導に従い、漁業者、その他の遊漁船業者等の漁場の利用者(以下「漁業者等」という。)と協力をして、漁業操業との調和ある漁場利用を図るとともに、漁場保全及び資源保護に努めます。

(地域の取決め等の尊重)

第20条 事業者は、案内する漁場において海面利用協議会が推奨している漁場利用協定や漁場慣行等がある場合は、それらのうち水産動植物の採捕及び漁場利用に係る内容について尊重します。

2 事業者は、案内する漁場について、その利用及び保全並びに資源保護に関して漁業者等から話合いの申し出があった場合は、誠意をもって対応します。

(漁具破損の防止)

第21条 船長は、案内する漁場において定置網その他の漁具が設置されている場合は、漁具を破損させないように、漁具に近寄らない等適切な方法で業務を行います。

(不要となった漁具及び餌の取扱い)

第22条 遊漁船に乗船する従事者は、遊漁船において不要となった漁具その他のゴミ等を漁場や港に捨てません。また、不要となった撒き餌等の餌を港に捨てません。

2 業務主任者は、利用者に対し、遊漁中に発生した不要となった漁具その他のゴミ等を漁場や港に捨てないよう指導をします。