地域でおきている鳥獣被害に対して、田畑や里山を自らの手で守ろうと立ち上がった若手農業者などの活動を紹介します。対策について学び、被害がおきにくい環境を整えたり、狩猟やジビエの利活用、体験イベントの開催などその活動範囲は多岐にわたります。活動の様子や、やりがいについてお話を伺いました。

若手農業者が中心となり

鳥獣被害に立ち向かう

[和歌山県田辺市]

(株)日向屋(ひなたや)

みかんと梅の産地として知られる和歌山県の中山間地域において、鳥獣被害から自らの畑を守るため、対策に立ち上がった「(株)日向屋」。その活動について、代表の岡本和宜さんにお話を伺いました。

今回教えてくれたのは・・・

チームひなた発起人・(株)日向屋代表

岡本 和宜 さん

都市部でのホテル勤務を経て、25歳で梅とみかんを生産する実家の農業を継承。

2017年に和歌山県田辺市上芳養日向地区の若手農家が集まり狩猟チームを結成。2018年に食肉処理施設を創設し(株)日向屋を設立。ジビエの普及や、狩猟体験などのグリーンツーリズムにも取り組む。

「ジビエはかたい・くさいといったネガティブな先入観を持たれているのが悔しい。きちんと処理されたジビエは本当においしいから、一度食べて頂きたい」と話す。好きなジビエ料理は「ぼたん鍋」。赤味噌と白味噌を合わせて、しょうがをたっぷり入れるのがポイント。

――狩猟チーム

「チームひなた」を結成した

きっかけを教えて下さい

5、6年前から、一気に獣害が増えたんです。原因は様々ですが、高齢化で猟師が減ったことが大きな要因です。

私は17年前に実家の農業を継ぎましたが、その頃は多くの猟師がいて、山に入っていく姿を見かけたものです。でも、6年前の段階では2人しかいなくなってしまって。

猟師が減って動物が増え、山の餌だけでは足りなくなり、僕たちの畑に被害が起きるようになったんですね。シカの被害が7割、イノシシの被害が3割といったところです。この地域ではみかんと梅を中心に生産していますが、シカが梅の木の新芽を、イノシシがみかんを食べてしまいます。

農業を営む者にとって畑は財産ですから、食い荒らされて見逃すわけにはいきません。また、噛まれてケガをするなど人的被害が起きている地域もあります。そこで、自分たちの畑は自分たちで守るしかないと、地域の若手に声を掛けてチームをつくり、狩猟免許の取得に乗り出しました。

――どのようなメンバーで

活動されていますか?

メンバーは5人で、年齢は30代前半から40代前半です。他にも地域の方々が力を貸してくれています。みんなそれぞれに仕事がありますから、月に1日から2日、山に入る日を決めて、重点的に罠をかけていきます。

最初は毎日見回りに行くのが大変でした。30分以上はかかるし、ガソリン代もかさみます。今は田辺市と協力して、半分程度をセンサー付きの罠に変えることができたし、地域の方々も見回りを買って出てくれるので、負担が軽くなりました。

チームひなたのメンバーとサポーターのみなさん。

――活動を続ける上で、

特に大変だったことを

教えて下さい。

やはり、動物の命を奪うことに強い葛藤を覚えたことです。法律に則って、駆除した動物は埋めることになっているんです。最初は釣りと同じで、わなを掛けて捕れていれば楽しかったんです。でも、自然の摂理に則って行動しているだけの動物を、人間の都合で「獣害」として駆除することに“しんどさ”を感じるようになってしまった。「今日も罠を見に行かなければならないのか」と毎日気持ちが塞ぎました。メンバーみんなが同じような状況に陥り、方向転換をしなければ活動が継続できないところまで来ていました。

そこで、ジビエとして活用するための解体処理施設(以下「処理施設」)を創設することにしたんです。

解体処理施設「ひなたの杜」の開設が、行き詰まりかけていた活動に転機をもたらしました。

――処理施設の創設で

変わった事はなんですか?

動物の命を、感謝して無駄なく使い切る仕組みを整えたことで、僕たちの心的負担が軽減されました。そして、腕の良い職人が来てくれたので肉質がいいと評判です。地元はもちろん、各地のレストランやホテルから注文が相次ぐこともあります。

また、処理施設が完成した2018年から1年ほどの間に、地域一帯で30人から40人もの方が新たに狩猟免許を取得しました。それ以前から多くの農家が獣害に悩まされていましたが、「捕獲した後」の個体の処理がネックになり、免許の取得者はごく少数に止まっていました。しかし、処理施設が捕獲後の止め刺しから個体の引き取りまでを担うようになって課題が解決し、捕獲のハードルが下がったために、多くの方が免許取得へと乗り出したのです。

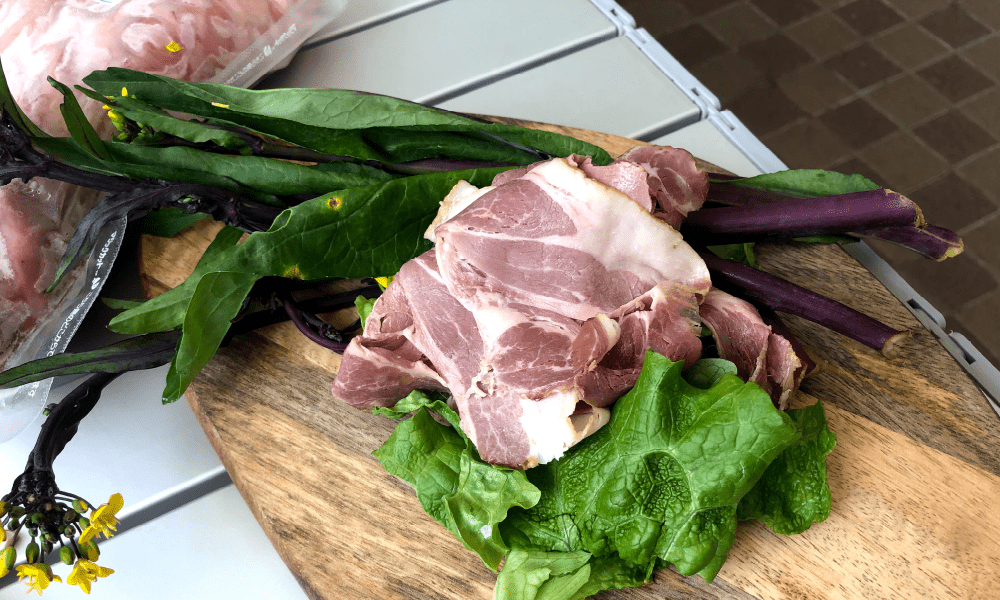

適切な処理が施され、肉質がよいイノシシ肉のロースト。

――活動の成果を教えて下さい。

成果としては、5年間で被害を8割程度軽減することができたことです。地域の方も喜んでくれています。また、農業や狩猟を体験しながら食について学べるグリーンツーリズムを日帰りで開催しているのですが、そこに「子どもに命との向き合い方を伝えたい」と親子で多数参加して下さるようになったことです。現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止していますが、以前は年間で350組から400組の参加がありました。

梅やみかんの収穫体験や季節を感じることができるたけのこ掘りなど、思う存分に自然と触れあえる田舎体験も人気。

――地域で活動を続けることの

意義や、継続の原動力は

なんでしょうか。

地元の小学校で「地域で誇りに感じていること」を発表する「日向自慢」という企画があるのですが、多くの子ども達が「日向屋が自慢です」と答えてくれました。学校に講演に行くこともありますし、大人達から活動を聞いているのかもしれません。地道に活動してきたからこそ、「自らの手で田畑や住民を守ること」の重要性が、未来を担う子ども達にも伝わったのではないでしょうか。

また、活動の拡大、継続にあたっては、ジビエ施設の誘致の際に、当時の日向区長がためらいなく「やろら!(やろう)」と賛成してくれたことが大きかった。地域の年配の方たちも「若者がそこまでやってくれるなら」と、活動に惜しみなく協力してくれるようになりました。

農業は各々で完結し、ともすれば孤立しがちな側面があるのですが、活動を通じて多くの出会いや横の繋がりが生まれたし、地域外の人が地域を訪れ、交流する機会も増えました。苦労の連続ですが「活動を続けたかいがあった」と実感しています。

一次産業の後継者不足が深刻ですが、子ども達の世代や体験に来てくれた方々が、「日向で農業をやりたい!」と思えるような、新しい農家のスタイルを確立できるように活動を続けていきたいです。

ICTを活用した鳥獣対策で

イノシシから地域を守る!

[熊本県宇城市三角町・戸馳島]

くまもと☆農家ハンター

近年急増するイノシシ被害を減らそうと2016年に若手農家で立ち上がった「くまもと☆農家ハンター」。「地域と畑は自分たちで守る」をモットーに、ICTを活用して鳥獣被害から地域を守るその活動について、代表の宮川将人さんにお話を伺いました。

今回教えてくれたのは・・・

左から、プロジェクトリーダーの稲葉さん、ジビエファーム施設長の井上さん、代表の宮川さん。

くまもと☆農家ハンター、(株)イノP代表

宮川 将人 さん

1978年生まれ、洋ラン生産者。東京農業大学卒業後はオランダ、アメリカで研修を積み、2005年(有)宮川洋蘭に入社し現在3代目として農業と鳥獣対策の二足の草鞋を履く。

2019年にサステナブルな鳥獣対策モデルを作るために中学の同級生でもある稲葉氏とともに(株)イノPを起業。同年11月民設民営の食肉処理施設「農家ハンター☆ジビエファーム」を建設、2021年「国産ジビエ認証」を取得。同団体の活動は、国連の公式WEBサイトにてSDGsの優良事例(生物多様性と地域コミュニティを守る活動)として紹介された。

――「くまもと☆農家ハンター」

を立ち上げたきっかけを

教えて下さい。

現場リーダーを務める稲葉の実家がみかん農家なのですが、畑がイノシシによる被害を受け、彼のお母さんから「農業をやめようと思う」という話を聞いたことです。他にも同じような方が沢山いたのですが、花を生産している僕たちには被害がありませんでした。近所の方が農業をやめようと考えるほど困っているのに、それに全く気付かなかったことが悔しく、恥ずかしく思いました。

僕は「サイバー農家」を名乗っていたので、「ICTを活用して何か新しい切り口で問題解決に向けた仕組みがつくれるのではないか?」と考えました。そこで、熊本県が主催する「熊本農業経営塾」の同窓生に声をかけて、2016年にチーム立ち上げの合宿を行いました。その時のメンバー25名のうち23名は被害を受けていないのに、「周りの人が困っているから勉強したい」と参加してくれていました。それを知り「このメンバーが集まれば絶対成功する」と確信をもちました。

食い荒らされたみかん畑。

農業被害以上に怖さなどによる精神的なダメージが大きく、各地で離農が進む大きな要因となっている。

――どのようなことを目指して

活動されていますか?

まず、「地域の畑を自分たちで守る」ということです。大好きな地域を災害や火災から守る消防団のように、獣害から地域を守る活動を目指しています。

イノシシが出没する里山(中山間地域)の農業を守ることは、食の多様性を守ることに繋がります。やられっぱなしではなく、自分たちでも頑張れば野生動物ともうまく共存できることを伝えたいと思っています。地域に住む農家主体の私たちの活動が広まれば、多くの農家や地域の希望の星☆になれると信じています。

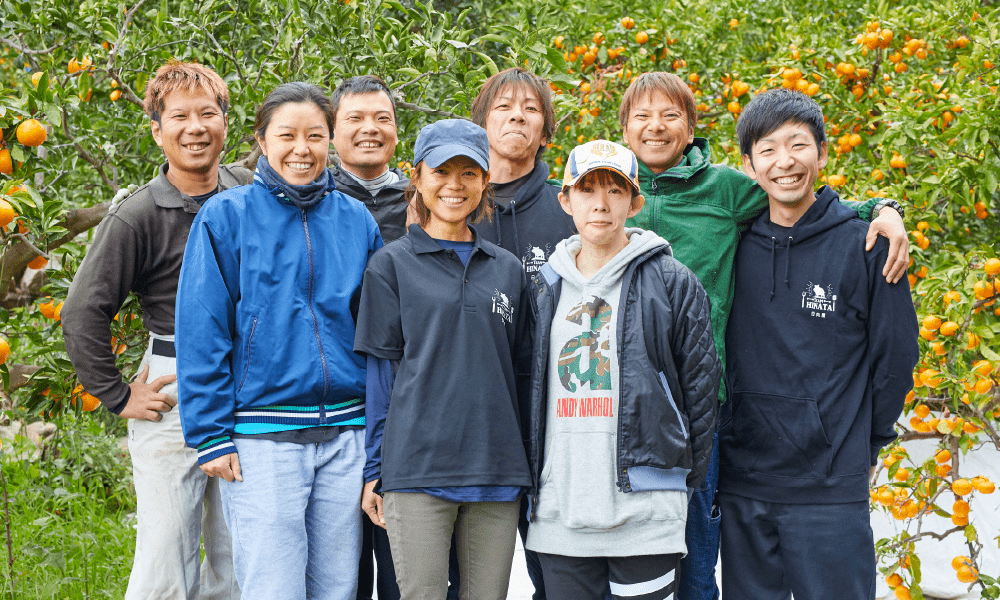

鳥獣対策の意義目的を明確化し、正しい情報を学ぶための講習会の様子。

――活動の内容について

教えてください。

私たちの活動は捕獲だけではありません。メンバー約130人のうち、狩猟免許を持っているのは30名程度です。

活動の最初のステップは「獣害について学び、その知識を地域に広めていく」こと。これまで50回を超える講習会を開催して、農家や地域の方々などに正しい鳥獣対策の知識をお伝えしてきました。2つ目のステップは「環境を整える」こと。イノシシは臆病で草が茂っている場所などに身を潜めます。そこで、イノシシが畑や民家に近づかないように、耕作放棄地などの下草を刈ったり、放任果樹を伐採したりする活動をしています。3つ目のステップは「電気柵やワイヤーメッシュ柵で畑を守る」ことで、生産者と一緒に畑に柵を設置します。簡単そうに見えますがきちんと設置しないと柵の下を掘ってイノシシが侵入するので、正しい設置方法を伝えます。環境整備や柵の設置でも効果が出なかった場合、最後の手段として箱わなで「捕獲」します。箱わなは設置にコツがいることや、価格が高価なことが難点ですが、くくりわななどに比べて安全であり、多頭捕獲ができるので個体を減らすという点では最も効果的だと考えています。

イノシシ肉をハムに加工。

――箱わなでの捕獲は

難しいのでしょうか?

当初クラウドファンディングの支援で購入した20基を設置したものの、7カ月間一頭も捕獲できませんでした。素人感覚ではダメなのだと認識し、専門家の指導の下、箱わなの向きや場所を調整した結果、イノシシを3日後に捕獲できました。今では地域に設置した約200基の箱わなで年間約1,000頭を捕獲できるようになりました。しかし今でも全国には、年に一度も捕獲がない「死にわな」が多く存在していますし、エサだけ食い逃げされて周辺に動物が余計に増えてしまうこともあります。それらを改善していくことが必要だと感じ、私たちのこれまでの経験や様々な失敗を活かした、箱わな設置のコツを全国の皆さんに伝えるための “虎の巻”を製作しています。

また、捕獲した後は止め刺しが心身ともに大変なのですが、安全性の高い電気ショッカーがありますのでこうしたものをお勧めしています。

――ICTを積極的に

活用されていますね。

私たちの地域にある約200基の箱わなには全て発信機かカメラがついています。これによりイノシシが掛かったときスマートフォンなどに画像や位置情報が届くので、見回りの負担を劇的に減らすことができました。発信器は様々なものを試しましたが、最終的に無駄なものを省き、導入しやすいコストを目指し自作したものを製品化しました。通信などの技術的なことは九州農政局の方と一緒に3年の月日と20回弱の改良を重ね、山でも電波が届きやすく、コスパが良くて誤報が少ないという理想の発信器ができたと思います。その他にも2020年から世界的なメーカーと協同でクラウドマップに罠の位置や捕獲情報、出現データなどを集約させてHPに公開しています。約200基の箱わなの位置をすべて正確に把握できますし、効果の少ない箱わなの改善にも繋がります。また、データの蓄積をすすめて、2022年頃には、イノシシの出現ポイント予測が実用化できる見込みです。

イノシシの捕獲をセンサーがキャッチ。メンバーのスマートフォンに、画像と位置情報が通知されます。

――ICT活用のメリットを

教えて下さい。

猟師さんの経験や勘を引き継ぐには長い時間がかかりますが、webカメラなどを使うことで“見える化”され、短期間で対策のための技術を習得できるようになったこと、SNSで日々の活動を発信し合うことによりモチベーションが保てることです。また、箱わなの見回りの手間などが大幅に減ったことにより、本業である農業との両立が可能になったこともICTを活用して良かった事だと思います。ICTを活用することで農家の経営力向上や、世代を超えたイノコミ(イノシシコミュニケーション)による地域の活性化にもつながっています。

――どのような時にやりがいを

感じますか?

イノシシ被害が減ったことにより、数年前から耕作放棄されていた近所の農地が復活し、農作物が実りを迎えて黄金に色づいていたときです。地域のお年寄りも「イノシシもみらんくなったし(見なくなった)」と喜んでくれました。

また、若者がイノシシ対策の先頭を切って頑張っていることです。地域の人々から頼りにされ、感謝されることにやりがいを感じているようですね。活動を始めた時私は30代でしたがあっという間に43歳になりました。イノシシの狩猟を持続的な活動にするには次世代を担う人材の育成が欠かせないと思い、現在高校生への授業を(株)イノPのメンバーで年間20回ほど行っています。こうしてイノシシ対策をきっかけに世代を超えた信頼関係が生まれ、田畑が放棄されずに土地や技術が引き継がれていくのは、とても価値があることだと思っています。

里山で活動する

新世代の猟師たち

[岐阜県郡上市]

里山保全組織「猪鹿庁」

岐阜県郡上市で、狩猟講座やジビエ体験などを企画し、狩猟のポジティブな側面を伝えることに力をいれている「猪鹿庁」。若手中心に幅広く行われるその活動について、まったくの異業種から転身し、活動に参画している若手ハンターの安田大介さんにお話を伺いました。

今回教えてくれたのは・・・

猪鹿庁(同) 代表

安田 大介 さん

名古屋でIT関連の仕事に従事していたものの、もともと自然を感じるアクティビティが趣味で「好きなことを仕事にしたい」と考え、2014年から猪鹿庁として活動を開始。

「師匠」と呼ぶ熟練猟師の下で技術を学び、第一種銃猟・罠猟免許を所持。同団体で、主にツアーの企画や運営を担当。

猪鹿庁は「猟師として里山を守る」ことをミッションに掲げ、「猪鹿庁(同)」や「郡上里山(株)」などで構成される若手の狩猟チーム。異業種からの転職者が中心となり活動しています。

猪鹿庁では6つの“課”を設置し、里山の保全から猟師の育成まで、狩猟を軸とした幅広い活動に取り組んでいます。まず実際に猟を行う「捜査一課」。同課は猟師の育成にも力を入れています。次に「衛生管理課」が解体を担い、「ジビエ課」が肉をおいしくいただくための調理、加工の提案を行います。また、「山育課」が林業者等と連携を取りながら植林などの里山を守る活動に取り組み、「研究課」では持続可能な地域の将来図を考えたりと、色々な角度から里山の保全や、里山での暮らしに希望の光を届ける活動を行っています。また、「広報課」では、情報発信とあわせてエコツアーの企画運営などを担当しています。各課を設けつつ実際には、メンバー全員で協力しながらさまざまな作業や活動を行っています。

ツアーでは狩猟の体験とあわせて、ジビエを料理して食べるプロセスを重視しています。ジビエの味は、調理方法はもちろん、季節や個体によっても異なるため、本来のおいしさを生かす工夫を凝らしています。

また、猟師として暮らしてきた先達の「カッコよさ」を伝えることも活動の目的の一つ。「猪鹿庁が中心になって、若い人達に猟師の役割とやりがいを伝えていきたい。一人でも多くの方が猟師を目指してもらえると嬉しい」と安田さんは語ります。

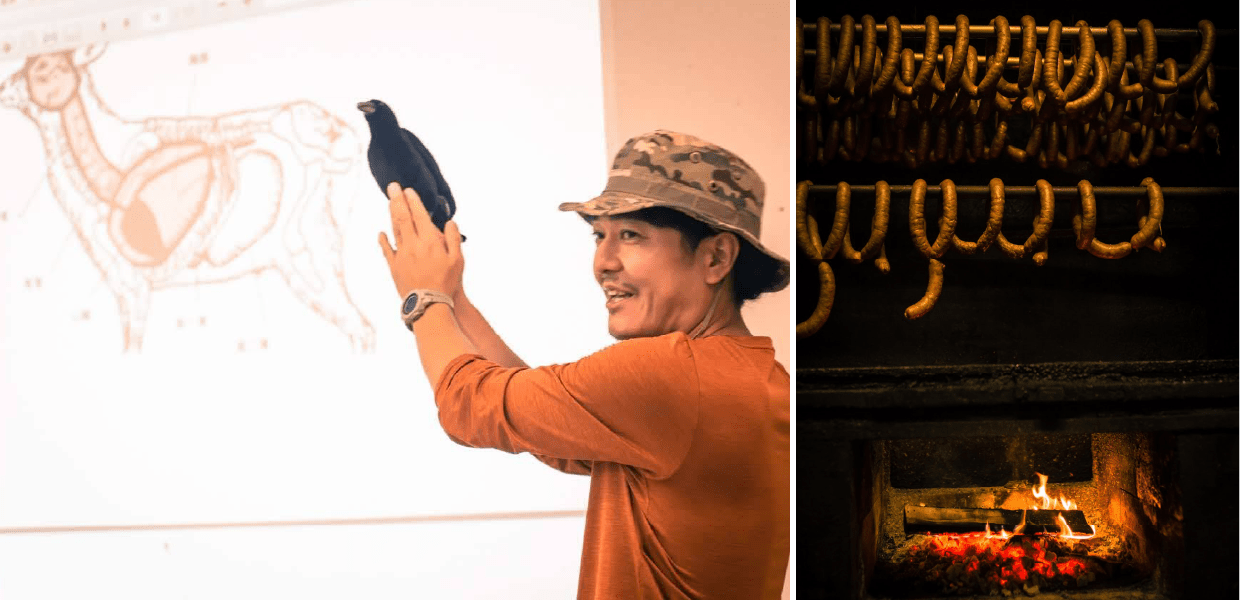

左:狩猟スタートダッシュ講座の様子。

右:石窯で焼き上げるシカ肉のフランクフルト。

この記事のPDF版はこちら

(PDF : 2,160KB)

-

いま各地でおきている

鳥獣被害を考える

-

地域のチカラで

野生鳥獣から田畑を、

地域を守る

-

アイデアとICTを活用し

若い力がリードする

鳥獣対策

-

食べて発見!

ジビエの魅力

編集後記

今週は地域の鳥獣被害に対して、自分たちの手で対策しようと立ち上がった若手農業者の方々の活動を紹介しました。実際にこうしたチームを立ち上げ、活動を進めていく中ではたくさんの困難もあったことと思います。一人では難しいことも、同じ志を持つ仲間がいれば頑張れる、よく聞く言葉ではありますが、このことを改めて実感した特集でした。(広報室AY)

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449