冬の味覚として親しまれるトラフグ。長崎県のふぐ類の生産量は、全国生産量の約47パーセントを占めます(令和元年漁業・養殖業生産統計)。今回は長崎県佐世保市のトラフグ養殖の現場を取材。エサに同市の特産品である西海みかんを混ぜて与えるなど、おいしさを追求して育てられた「九十九島とらふぐ」のブランド立ち上げについて紹介します。

「豊かな自然が育む、

九十九島とらふぐとは?」

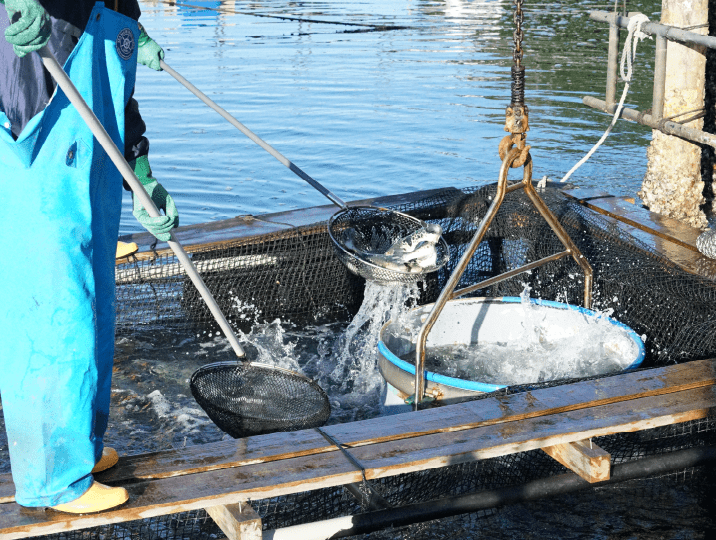

養殖場からトラフグが出荷される様子は冬の風物詩となっている。

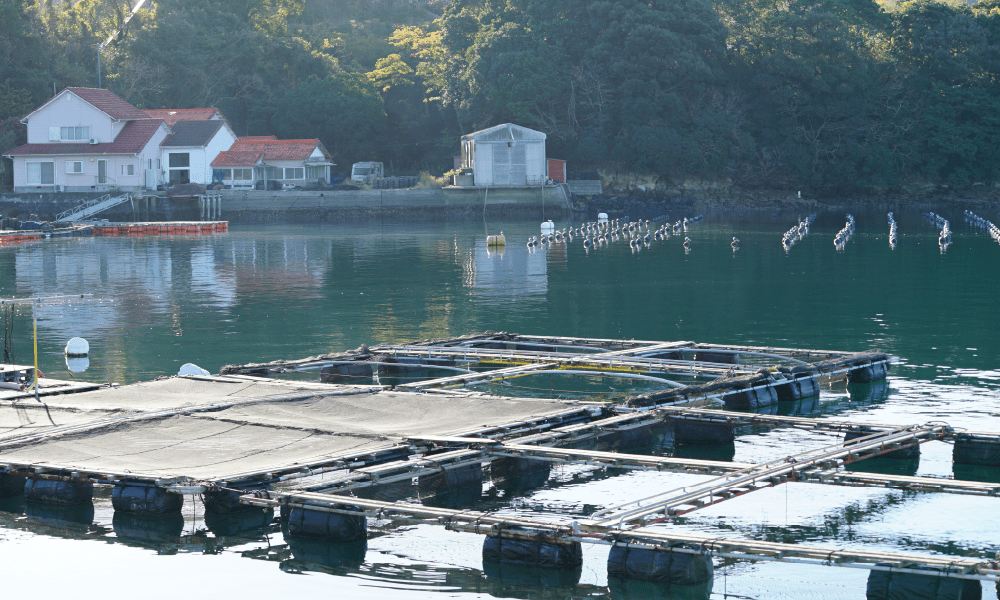

208ともいわれる島々から成る九十九島の海域は、複雑な地形が生み出す潮の流れを生かし、マダイやカワハギ、トラフグなどの養殖が盛んに行われています。特に養殖トラフグの生産量は全国でもトップクラス。近年では、九十九島漁協と若手生産者を中心に、地元で養殖されたトラフグをブランド化しもっと多くの方に食べてもらえるよう、さまざまな取り組みを行っています。

「漁協と養殖業者がタッグを組んで、

ブランド化を目指す」

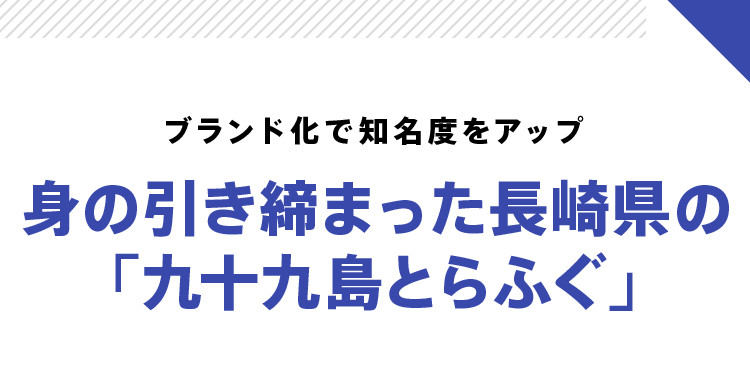

「九十九島のトラフグをもっと食べていただきたい」という思いから、そのブランド化を目指し2012年にスタートした「九十九島とらふぐ」プロジェクト。今回は、スタート時からこのプロジェクトに携わっている九十九島漁協販売部長の川尻庄司さん、養殖業を営みプロジェクトに参加している「とらふぐマイスターズ」メンバーの山ノ内孝太郎さん、新立博光さん、新立三好さんにお話を伺いました。

左から「とらふぐマイスターズ」の新立博光さん、山ノ内孝太郎さん、新立三好さん

プロジェクトを立ち上げた

きっかけや目的を教えてください。

長崎県は全国有数の養殖トラフグの生産地なので、県内でももっとトラフグを食べてもらいたいと思ったことがきっかけです。九十九島だけでも12月から3月にかけて、18万匹から20万匹の養殖トラフグが出荷されています。しかし、このプロジェクトを始める前は、山口県や大阪府など、トラフグを食べる文化のある地域へ出荷することがほとんどでした。そこで、県内でももっとトラフグを食べる機会を作り、観光で訪れる方々にもそのおいしさを知ってもらえたらと思い、九十九島の8名のトラフグ養殖業者が集まりこのプロジェクトを始めました。(川尻さん)

「九十九島とらふぐ」プロジェクトスタート時から携わっている九十九島漁協の川尻さん。

毎年12月から翌年3月まで続く出荷作業。

地元では

認知され始めてきていますか?

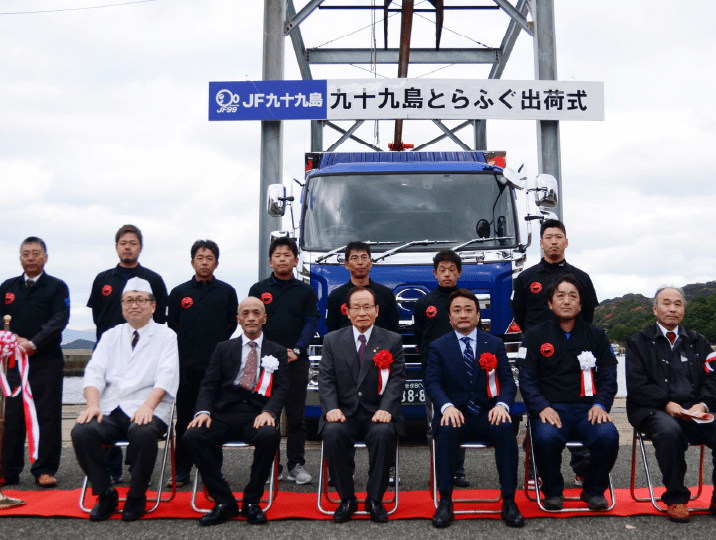

当初は佐世保市内のホテルなどで九十九島とらふぐを提供してもらっていましたが、今は飲食店をメインに卸しています。コロナ禍になる前は、毎年12月にその年初めての「九十九島とらふぐ」が出荷される際、佐世保市長にもお越しいただいて出荷式を行っていました。出荷式では試食会なども行い、地元の情報番組などでも取り上げてもらったので、知名度は上がったと思います。(川尻さん)

出荷式には佐世保市長や漁協関係者、とらふぐマイスターズも参加。試食会では料理人によるトラフグ料理の振る舞いも。

トラフグの養殖ならではの

苦労や気をつけていることは

ありますか?

トラフグは、ストレスが溜まったり興奮すると鋭い歯で他のトラフグを噛んでしまうんです。このため、稚魚のうちから出荷まで多いと4回ほど“歯切り”という作業をします。他のトラフグの身を傷つけないためには重要な作業なのですが、1匹づつ丁寧に歯切りしていくので結構大変です。(新立博光さん)

他の魚と違い、鋭利な歯が生えている。

トラフグには普通の魚のような鱗がないので、皮膚に寄生虫が寄り付きやすいという特徴があります。もし寄生虫が付いてしまった場合にはその駆除も必要になるため、そういう意味でも他の魚の養殖より手がかかっています。(山ノ内さん)

一枠の中で約2,500匹ほど養殖されている。

「九十九島とらふぐ」ならではの特徴を教えてください

佐世保市の特産物である西海みかんを、トラフグのエサに混ぜこんで与えています。毎年7月までに1年分の餌となる早摘みのみかんを農協から購入して、それを粉砕してから漁協にある冷凍倉庫で保存しておきます。使用する時はその冷凍されたみかんを、小アジ、アミ、小女子(こうなご)などと一緒に混ぜ込みエサにし、トラフグに与えています。

エサにも九十九島らしさをと考え、当初エサに混ぜて与える品の候補として、佐世保市の特産物であるアスパラガスとみかんを検討しました。トラフグのおいしさにどの様な違いがあるのか比較検討した結果、採用されたのが早摘みした西海みかんでした。このみかんを与えることでトラフグの血流がよくなり、身が引き締まると言われています。(川尻さん)

粉砕して、冷凍保管されている早摘みの西海みかん。これを餌に混ぜ込んで与える。

飲食店にはトラフグをどのように納品しているのですか?

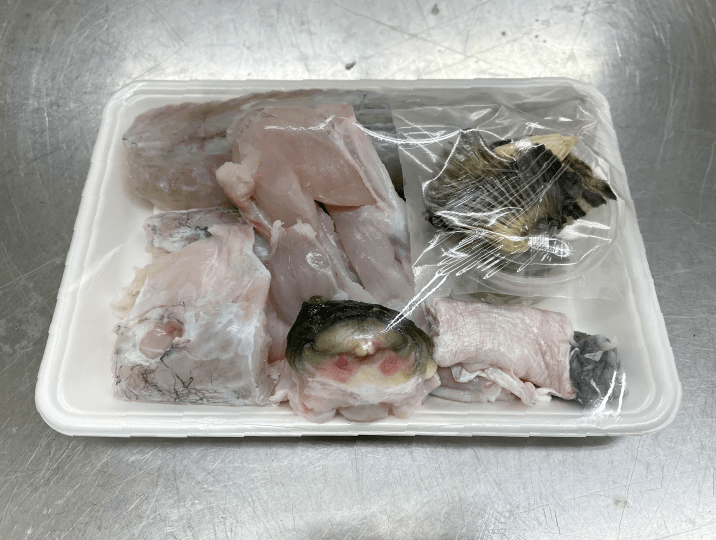

トラフグは「毒」を持っているため、フグ調理免許を持っていないお店だと、そのまま納品しても扱えません。このため、県主催のセミナーに参加してフグ調理免許を取得した漁協メンバーが捌いた「身欠き」のものを各店舗に納品しています。いつ販売部に配属になってもいいように、今いる漁協の若いメンバーの多くはフグ調理免許を取得しています。

飲食店でも気軽に取り扱ってもらえますし、お客様にも安心して食べてもらえる。それが「身欠き」納品のメリットです。(川尻さん)

細心の注意を払い内臓を取り除き、流水できれいに流す。

身欠き状態にし、皮やヒレもセットにして飲食店へ納品する。また、毒のある内臓はすべて漁協販売部で取り除き、処分する。

このプロジェクトが発足した

ことで、何か変化は

ありましたか?

プロジェクト発足前よりも、養殖業者同士の横の繋がりが強固になり、今までよりも情報交換が活発に行えるようになったのはよかったですね。最初は手探りの部分もありましたが、自分たちが育てた魚をどう販売するか、どう付加価値をつけるのかを考える面白い取り組みだと思っています。どこから買った稚魚はどう育ったなど、さまざまなことを話し合い、養殖の参考にすることも多いです。(新立三好さん)

和気あいあいと話してくださったとらふぐマイスターズの皆さん。夕方、漁協に餌を取りに来た時に、情報交換するそうです。

今後、「九十九島とらふぐ」を

どのように広めていきたいか、

教えてください。

現在は、一般のお客様向けへは漁協の直販所で販売するだけに留まっているのですが、今後はふるさと納税なども含め、もっと販路を拡大できればと考えています。どうしても気軽に家庭で食べることができるという印象が薄い魚なので、自分たちだけでなく、客観的な意見も取り入れながら「トラフグでこんな料理もできる!」ということを発信していけたらとも思っています。(川尻さん)

直販所には、「九十九島とらふぐ」ののぼりも。

他の魚介類と一緒に、家庭で手軽にてっちり鍋にできるような身欠きにされた九十九島とらふぐも並ぶ。

「もっとトラフグのおいしさを多くの人に知ってもらいたいですね。味噌汁も、唐揚げも、とてもおいしいですよ。あと、てっちりにした後の雑炊はたまりません。高級魚の印象があるかもしれませんが、外食するときの選択肢にも加えてもらえたらうれしいです。」(とらふぐマイスターズの皆さん)

今回教えてくれたのは・・・

九十九島漁業協同組合

川尻 庄司 さん

とらふぐマイスターズ

山ノ内 孝太郎 さん、新立 博光 さん、

新立 三好 さん、

「気軽に食べられる

トラフグ料理を」

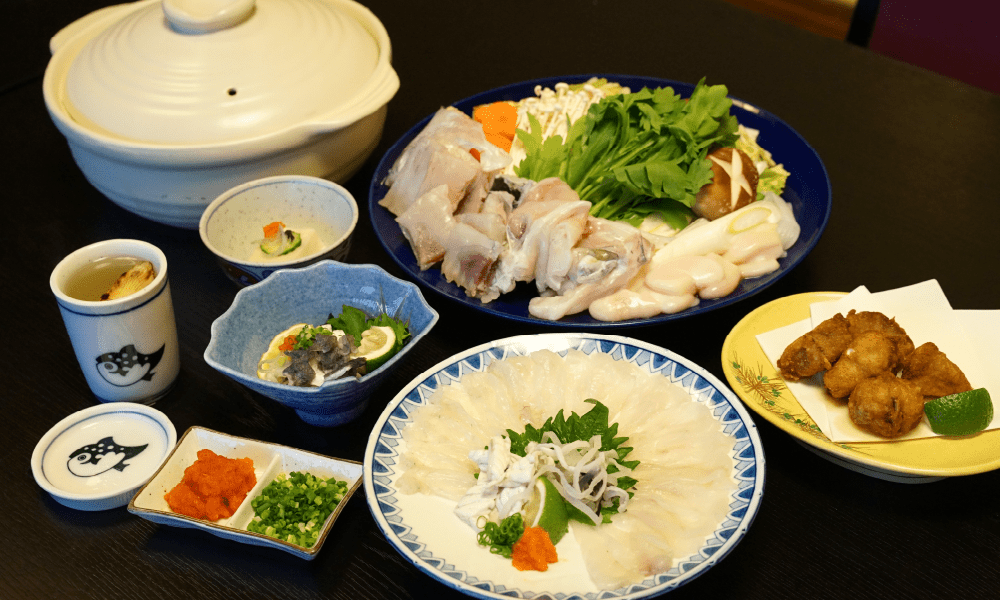

てっちり(鍋)にてっさ(刺身)、唐揚げやひれ酒とトラフグを堪能できる夜のコース。

「九十九島とらふぐ」の知名度を上げるため、佐世保市内の飲食店でも取り組みが行われています。高級魚のイメージゆえ、敷居の高さがあるトラフグをもっと気軽に食べてもらうために、提供方法を工夫している長崎県佐世保市の飲食店「ふじ・なが本店」料理長の藤永一郎さんにお話を伺いました。

九十九島とらふぐの握り。

「白子や皮は軍艦に。身の部分は薄切りの握りにして提供しています。トラフグは部位によって食感も味も全然違うので、すしにすることでさまざまな味わいを気軽に楽しんでいただけます」(藤永さん)

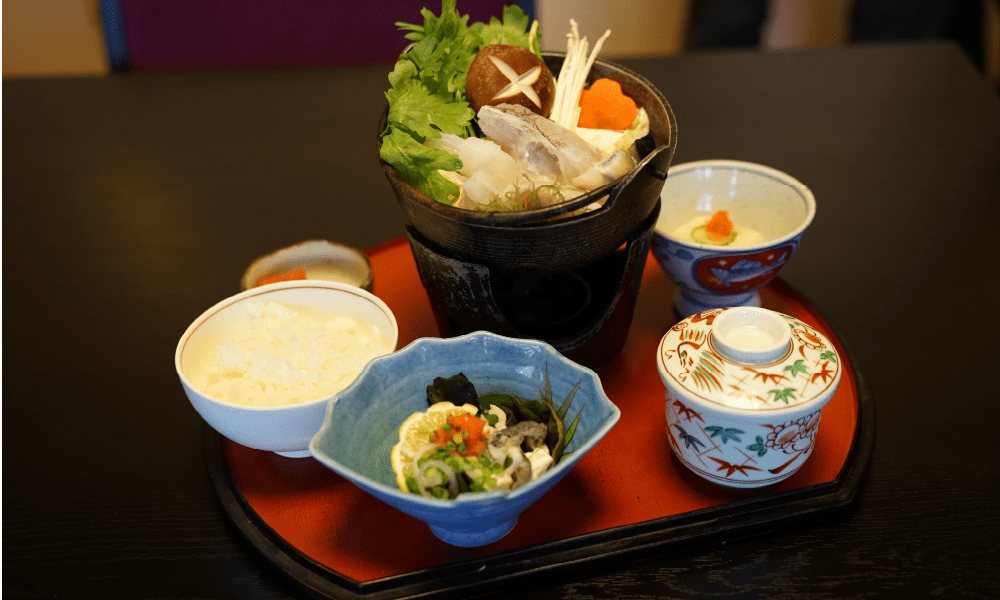

てっちり鍋をメインに、トラフグ皮のお刺身、小鉢、などがついたランチセット。

「ランチセットは1人前から提供しているので気軽に食べてくれる方も多いです。上身はすしネタとして使い、トラフグのアラをてっちり鍋に使うことで、店としては無駄なく調理ができ、お客様にも喜んでもらえるというメリットがあります」(藤永さん)

藤永さんは、佐世保市内で「ふじ・なが 本店」のほか、グルメ回転すし店も営んでいる。

「九十九島とらふぐの取り組みがされるまで、佐世保市内ではトラフグを食べる習慣がありませんでした。このため、まずは気軽に食べてもらえるような商品を開発しようと考えそれを実現したのが、すしネタとしての提供です。当社が経営する回転すし店で販売し、お客様におすすめしました。当初は、毒のイメージを持つお客様も多く、良いイメージを持ってもらうための苦労もしましたが、一度食べてもらえるとおいしさを理解してくれる方がほとんどで。今では大人気メニューになっています」

今回教えてくれたのは・・・

(株)大野水産会長

(株)ふじなが代表取締役

藤永 一郎 さん

関西で日本料理・すしの修行後、佐世保で父の鮮魚店を継ぎ、 現在は仕出し店やグルメ回転寿司店を運営。1989年に自由民主党の総裁賞受賞(優良調理師)。

地元の魚を使った「佐世保市ふるさと納税返礼品」の出品も行っている。

「県内の各産地が行うトラフグのPR活動」

九十九島(佐世保市)・戸石(長崎市)・松浦市と、長崎県下には三大養殖トラフグ産地があり、それぞれの産地で養殖トラフグの魅力を伝えようと、個性豊かな企画が行われています。

ー長崎市の取り組みー

長崎市では、県内の方や観光に訪れた方が戸石とらふぐを身近にとらえ、地域での消費拡大を推進するため、長崎市内飲食店29店舗で、2021年11月1日から22年2月末まで「戸石とらふぐ料理フェア」を開催。フェア参加の一部店舗は「ふぐ提灯」を店の入り口に掲示するユニークな取り組みも行われています。

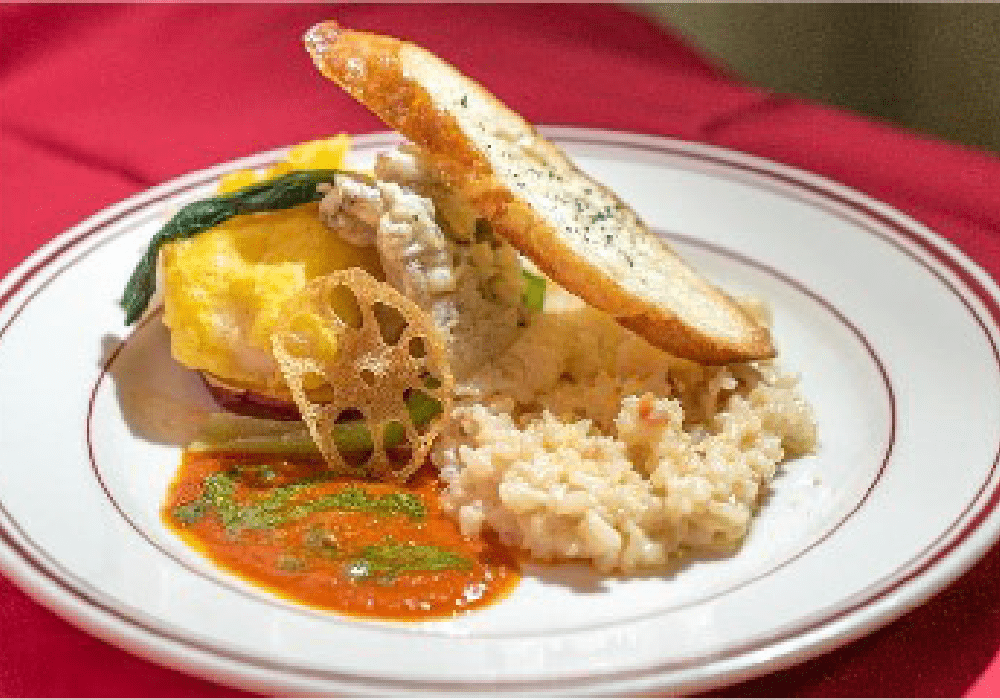

また、2021年11月29日には、長崎市役所の食堂で、120食限定の「戸石とらふぐのベニエとリゾット」が提供されました。(11月29日は「いいふぐの日」として(一社)日本記念日協会に認定登録されています。)

弾力のあるトラフグの身が楽しめるベニエと、骨からとった出汁がきいたリゾット。

ー松浦市の取り組みー

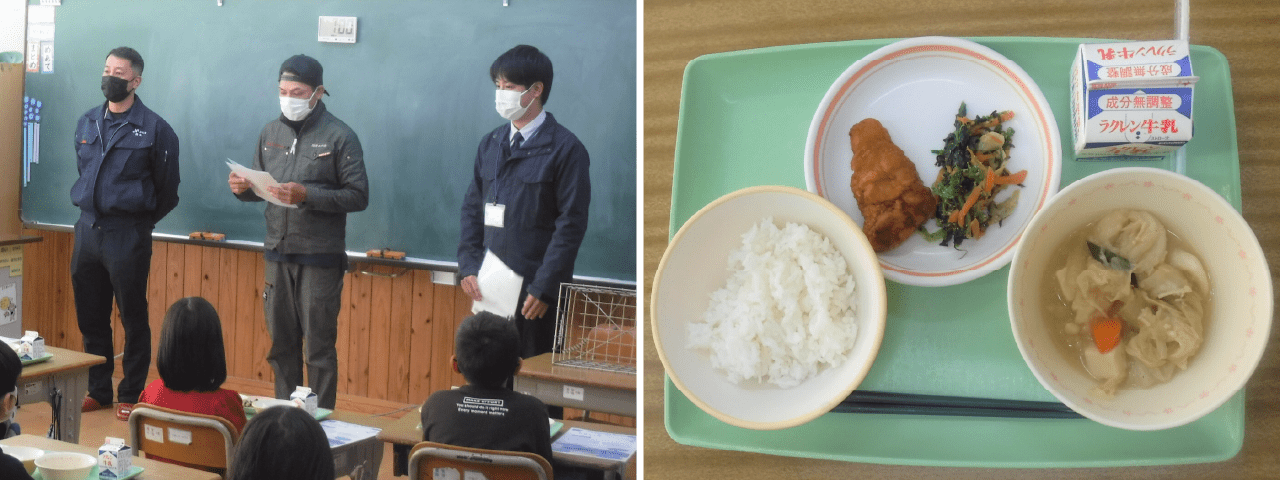

松浦市では毎年11月29日にちなみ、松浦産養殖トラフグを食べやすい唐揚げにして、市内全小中学校の学校給食で提供する活動を行っています。2021年は全16校(小学校・中学校)、合計2,775食分の唐揚げが提供され、さらに福島養源小学校には新松浦漁業協同組合の関係者が出向き、子どもたちに養殖トラフグの説明を行いました。

漁協関係者がトラフグの生態などを説明。

今回教えてくれたのは・・・

長崎市 水産農林部 水産農林政策課

伊藤 千紘 さん

松浦市 水産課

吉田 拡平 さん

この記事のPDF版はこちら

(PDF : 2,138KB)

-

独特の見た目と多彩な味わい

冬の風物詩

山口県の「あんこう」

-

ブランド化で知名度をアップ

身の引き締まった長崎県の

「九十九島とらふぐ」

-

豊かな海を次世代に繋ぐ

環境に配慮して育てられた

広島県の「牡蠣」

-

育てて獲る漁業へ転換

オホーツク海で育まれた

北海道猿払村の「ホタテ」

編集後記

ふぐといえば、大分昔に食べたっきりでご無沙汰しています。でも、皮のあの独特の食感や、記事の中でとらふぐマイスターズの皆さんもおっしゃっていますが、しめの雑炊のおいしかったことは今でもよく覚えています。そういえば、今月のaffで取り上げているあんこうや牡蠣やホタテも、しばらく食べていません。この冬は久しぶりに、旬の魚介類をぜひ味わってみたいと思います。(広報室SD)

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449