オホーツク海に面する日本最北端の村、北海道猿払村。2020年の漁業生産額約4,932百万円のうち、ホタテが約3,697百万円を占めており(令和2年北海道水産現勢)、国内有数のホタテの産地として知られています。昭和中期にはニシンやホタテの不漁に苦しみ、村の漁業が停滞してしまったこともあるという同村で行われてきた、ホタテ漁業の再生に向けた取り組みについて、猿払村漁業協同組合参事の木村さんにお話を伺いました。

猿払村の「育てて獲る漁業」

稚貝から大きく育てて、

漁獲量UP!

猿払村で水揚げされるホタテは、甘さを感じる濃厚な味わいと弾力のある歯ごたえが評判。その品質に加え、ホタテ水揚げ量国内1位に何度も輝いています。

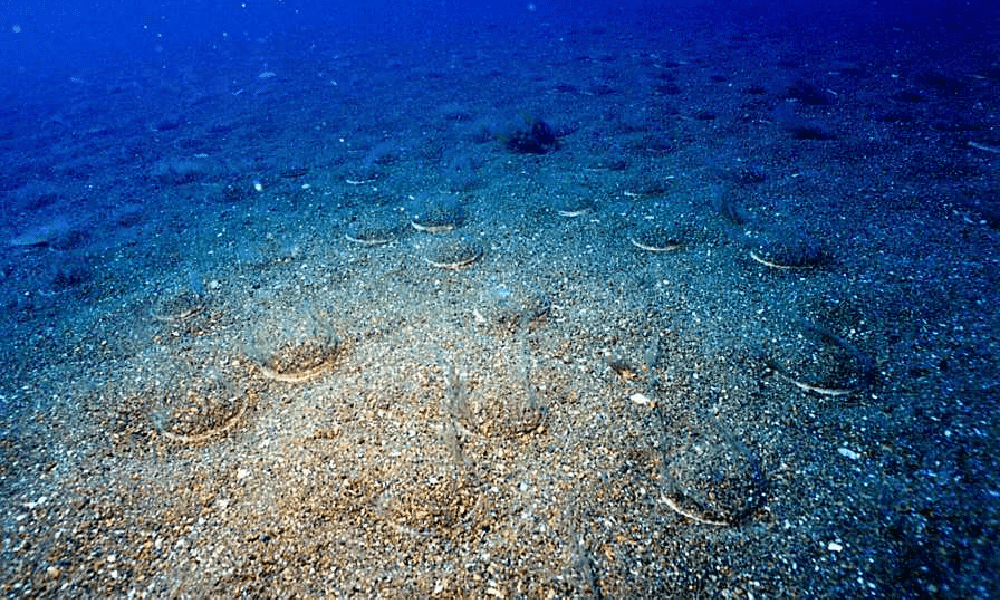

猿払村のホタテ漁の一番の特徴は「育てて獲る」漁業であること。ホタテの種苗を1年かけて海中で育て、一定の大きさの稚貝になったら、それを海に放流し、適切な管理の下で大きく育ててから水揚げします。猿払村沿岸の海底は砂よりも小砂利が多いため、海がしけた時でも稚貝に砂が被りにくく、ホタテの育成に向いているという環境面での利点があります。しかし、今まで環境に任せきりで順風満帆に漁を続けてきたわけではありません。

ホタテ稚貝の大規模放流を決断

猿払村の漁業の主力はニシンとホタテでしたが、昭和29年頃からどちらも水揚げ量が激減し、多くの漁師が廃業を余儀なくされました。

さらに追い打ちを掛けるように、昭和38年から42年頃には炭鉱が次々に閉山。林業も衰退していき、村の経済は低迷したといいます。

猿払村漁協はこの窮状から脱するため、ホタテ稚貝の大規模放流を決断します。大規模放流するには、稚貝の買い付けや放流作業に莫大なコストを要しますが、地域の漁業の再生に向け、漁協と村が協力しあい、昭和46年から10ヵ年計画で大幅な財政出動を伴う放流事業の実施に踏み切ったのです。 この決断が功を奏して、猿払村の漁業は「育てて獲る漁業」への転換に成功し、ホタテの水揚げ量は大きく増加しました。

育てて獲る!

稚貝放流から水揚げまで

漁場を4区画に分けて毎年一区画ずつ放流し、海の中で4年間育ててから水揚げを行う「4輪採制」という方法で漁獲量の安定を図ります。

1. 稚貝の放流

4月から5月上旬頃まで、1ヶ月ほどかけて約2億5000万粒の稚貝を放流します。稚貝は、数量の確保やリスク分散の観点から、北海道内の増毛や北るもい、石狩湾など6か所の漁協から購入しています。各地からの運搬・放流はそれぞれ7日程度の日数で終わりますが、稚貝は採取したその日のうちに放流しなければならないため、稚貝の採取地と放流地である猿払、双方の海が荒れていないタイミングを見計らって行う必要があります。

稚貝を放流した後の海底の様子。

2. ホタテの水揚げ

漁のシーズンは3月中旬から11月末までで、毎日1隻あたり11トンを水揚げします。最盛期の6月から8月頃には、朝4時半に出航します。

八尺と呼ばれる、網袋が付いた大型の熊手で海底からホタテをすくい、船に上げたらすぐに選別を行います。死んで殻だけになってしまった貝を除き、小さすぎる貝は海へリリース。毎日11トンの貝の選別を全て手作業で行うため、漁師のみなさんは口を揃えて、「選別が一番大変」と話します。

ホタテの水揚げの様子。

3. 帰港後トラックに荷揚げ

帰港したら、鮮度が落ちないようにすぐに船に装備されているデリックとウィンチを使い、網に入れたままホタテを魚槽から釣り上げてトラックに荷揚げします。

トラックに荷揚げしたほたてを加工場に運びます。

冬場は船に雪が積もったり、流氷と接触する危険性があるため、11月末から翌年2月末頃までは漁を休み、船は陸にあげて点検作業を行います。

適切な漁場管理のために

〈漁獲量の予測〉

1年を通じた漁場の適切な管理も大切な仕事です。漁協所有の漁場管理船の1隻に職員が乗り込み、サンプルとなるホタテを採取し、数量や成長具合から各区画の状態を予測して理事会に報告。そこで漁獲量が見込めないと判断された場合には、翌年分の区画から一部水揚げをするなど、対応策を検討します。

〈ホタテの天敵など〉

ホタテの天敵であるヒトデが揚がった場合は、処理施設で乾燥処理をして、肥料製造業者に引きとってもらいます。

そしてヒトデよりも注意が必要なことは、海が荒れること。海がしけると稚貝が浜に打ち上げられてしまったり、成貝に砂が被さって死んでしまったりするからです。さらに、死んで殻だけになった貝が多く水揚げされると、選別作業に一層手間が取られます。

鮮度第一!

おいしさが詰まった

ホタテ加工品

猿払村のホタテは、冷凍貝柱や干貝柱に加工して北海道漁業協同組合連合会などに出荷する他、民間の加工会社や、インターネットの直販等を通じて消費者の元へ届けられます。

冷凍工場はHACCP認証を取得した加工場で、ホタテは万全の衛生管理体制の下で安全に加工されています。

冷凍貝柱が出来るまで

冷凍貝柱工場は4工場(自営工場1、委託工場3)あり、合計で毎日70トン前後のホタテを加工します。ホタテがベルトコンベアに乗ってから、冷凍されるまでの時間はおよそ30分。スピーディーな作業で鮮度をキープします。

-

1

トラックからホッパーにホタテを投入し、ベルトコンベアで工場内へ送り込みます。

-

2

手作業で殻から貝柱を外し、ミミ(貝柱を取り囲む部位。貝ヒモ、外套膜)や黒いウロ(消化に関わる器官。中腸腺)などを慎重に取り除きます。

-

3

貝柱に付着している雑物を取り除いた後、カゴにいれて滅菌した海水で洗浄します。

-

4

一つ一つ丁寧に並べてマイナス40度で急速冷凍します。

-

5

最後に大きさを選別してからパッキングします。

干貝柱ができるまで

干貝柱の工場は3工場(自営工場1、委託工場2)あり、合計で毎日120トンから150トンのホタテを加工します。干貝柱は、天日干ししてじっくり熟成させるのがおいしさの秘訣。トータル40日間かけて加工することで、おいしさがギュッと詰まった一品に仕上がります。

-

1

トラックからホッパーに投入したホタテは、ベルトコンベアでスチーマーに運び、殻ごと蒸し上げます。火が通ってくると、殻は自然に剥がれ落ちます。

-

2

ミミやウロなどを、手作業で慎重に取り除きます。

-

3

回転式の選別器でサイズを分けてから塩ゆでします。

-

4

焙乾装置で水分を抜いた後、外側と内側の水分量の差が大きくならないように、約50度から55度の温風乾燥機と約23度の除湿乾燥機を行き来して徹底的に乾燥させます。

-

5

天気のいい日を選んで天日干しします。

-

6

木箱に詰め、安養室で寝かせてじっくり熟成させます。

若手の積極的な

漁業継承を促す

「分配金制度」とは?

猿払村のホタテ漁師の平均年齢は45歳で、多くの若手が活躍しています。その1番の理由として、現役のうちはもちろん、引退後の生活もしっかり守る猿払村漁協独自の取り組みが挙げられます。

猿払村のホタテ漁師は漁協に加入して1年経つと準組合員、5年で正組合員となります。高校卒業後に漁を始めた場合、10代の準組合員の時点で「独立した経営者」と見なされ、それに見合った報酬が支払われます。

正組合員になると、漁の報酬とは別に組合加入期間に応じた配分金が支払われます。猿払村では漁師としてはまだ若い60歳で船を下りる決まりですが、78歳まで十分な配分金を受け取ることができます。

年長者は比較的早く船を下りてゆとりのある生活を送り、若手は十分な収入でモチベーションアップ。この取り組みが、スムーズな世代交代と若手の積極的な漁業継承を促す秘訣です。

ホタテの干貝柱と貝柱を

使った

おすすめレシピ

オホーツク海で育まれた濃厚な味わいのホタテを使ったおすすめレシピを紹介します。

干貝柱は干すことにより旨味が濃く、ホタテ貝柱は肉厚でコリコリした食感が楽しめます。

干貝柱の炊き込みご飯

~干貝柱の浸し汁で炊き込むことにより

旨味がアップ~

材料(4人分)

-

- 米

- 2.5合

-

- もち米

- 0.5合

-

- ホタテの干貝柱

- 7個(40グラム)

-

- にんじん

- 30グラム

-

- 生しいたけ

- 4枚

-

- たけのこ

- 60グラム

-

- えだ豆(冷凍)

- カップ2分の1

-

- A昆布だし

- 大さじ3

-

- A薄口醤油

- 小さじ1

-

- Aみりん

- 小さじ2分の1

-

- B酒

- 大さじ1

-

- B薄口醤油

- 大さじ1

-

- B塩

- 小さじ3分の2から1

-

- B貝柱の浸し汁+昆布だし

- 550ミリリットル

作り方

1干貝柱は乾いた布巾で軽く拭き、1カップの水に一晩浸しもどす。(浸し汁はとっておく)米ともち米は洗ったあとザルに上げ、30分位置いておく。

2にんじんとたけのこは長さ2センチメートルの短冊切り、生しいたけは薄切りにする。

32の野菜をAの調味料で汁気がなくなるまで煮る。

4炊飯器に米ともち米、Bの調味料、戻した貝柱を加えてご飯を炊く。

5ご飯が炊きあがったら、3とえだ豆を上に乗せ15分ほど蒸らす。器に盛りつけて出来上がり。

ホタテのミルク煮

~牛乳と味噌の風味がホタテにマッチ~

材料(4人分)

-

- ホタテ貝柱

- 8個

-

- 牛乳

- 2カップ

-

- 長ネギ

- 4分の1本

-

- にんじん

- 2分の1本

-

- えのきたけ

- 1袋

-

- ほうれん草

- 3分の1杷

-

- もめん豆腐

- 3分の1丁

-

- 味噌

- 大さじ3

-

- 砂糖

- 小さじ2分の1

-

- バター

- 大さじ1

-

- 塩

- 少々

作り方

1鍋に牛乳を入れて弱火にかけ、味噌大さじ3を加えて混ぜる。さらに砂糖とバターも加えて混ぜ、火から下ろす。

2ホタテ貝柱は半分の厚さに切る。にんじんは長さ5センチメートルのせん切りにし、塩少々を加えた熱湯で下ゆでする。えのきたけは石づきを落として5センチメートルの長さに切り、ほうれん草は塩少々を加えた熱湯でゆで、水気を絞って5センチメートルの長さに切る。長ねぎは斜め薄切りに、木綿豆腐は12等分に切る。

3鍋に材料を並べて1を注ぎ、中火で2分から3分煮て火を止める。

今回教えてくれたのは・・・

猿払村漁業協同組合 参事

木村 将彦 さん

1990年、猿払村漁協に入職。現在は北海道庁や水産庁など外部機関との渉外交渉を中心に担当。

猿払村の魅力について伺うと、「私たちは慣れすぎていて実感が持てないけれど…」と前置きした上で、「自然が豊かな土地です。特に冬の流氷はきれいかな。実は東京から猿払まで飛行機を使えば3時間程度で着くんですよ。何よりホタテが一番だから、猿払村に来たら、沢山ホタテを食べて下さい」と笑顔で教えてくれました。自宅で食べるホタテ料理では、濃厚なクリームパスタがお気に入り。

この記事のPDF版はこちら

(PDF : 1,406KB)

-

独特の見た目と多彩な味わい

冬の風物詩

山口県の「あんこう」

-

ブランド化で知名度をアップ

身の引き締まった長崎県の

「九十九島とらふぐ」

-

豊かな海を次世代に繋ぐ

環境に配慮して育てられた

広島県の「牡蠣」

-

育てて獲る漁業へ転換

オホーツク海で育まれた

北海道猿払村の「ホタテ」

編集後記

若い頃は電車旅行するときに、よくホタテの貝柱を食べたものです。貝柱が一列に並んで30センチくらいの棒状にパックされていて、一度には食べきれなかった記憶があります。話が変わりますが、今年の夏は北海道ツーリングを実現させたいです。日本最北端の村までひた走る、そして美味しいホタテをいただく! 夢は膨らみますね。(広報室SD)

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449