事業者へのインタビュー:コープデリ生活協同組合連合会

事業者へのインタビュー

事業者へのインタビュー

(中央)コミュニケーション・サステナビリティ推進 執行役員 朽木 康之さん

(右)サステナビリティ推進部 企画担当 長嶋 行子さん

コープデリグループは、関東信越の6つの生協(コープみらい(※1)・いばらきコープ・とちぎコープ・コープぐんま・コープながの・コープデリにいがた)、コープデリ生活協同組合連合会とそのグループ会社で構成されており、536万人(※2)を超える組合員のくらしの願いを実現することを目指しています。

この度、SDGs達成に向けた取り組みについて、コープデリ生活協同組合連合会のコミュニケーション・サステナビリティ推進 朽木康之さん、サステナビリティ推進部 安光晴さん、長嶋行子さんにお話を伺いましたので、その内容を紹介します。

2 組合員は2023年3月20日時点の人数です。

食を中心とした事業活動

事業・活動内容

コープデリグループは、宅配・店舗といった食を中心とした事業のほか、福祉・保障・サービス・エネルギー供給事業に取り組むとともに、災害対応・復興支援・環境・エネルギー・子育て支援・生活困窮者支援など、組合員のくらしや地域社会の課題の解決に向けて、さまざまな活動に取り組んでいます。

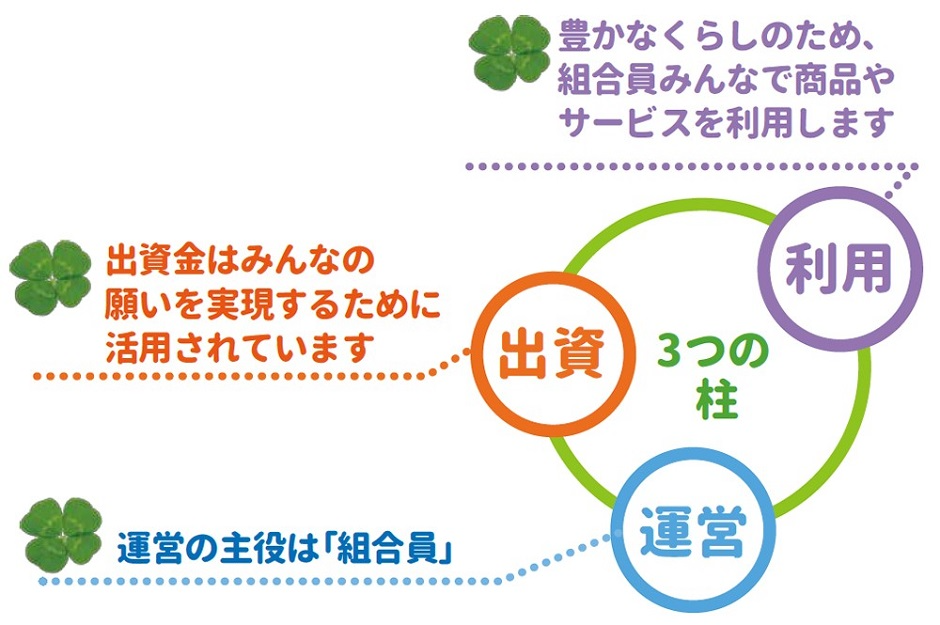

生協の仕組み

生活協同組合は、一人ひとりの消費者が「出資金」を出し、事業や活動の「運営」に参加し、商品やサービスを「利用」します。消費者が、くらしの中のさまざまな願いを、協同し、助け合いながら実現していく組織です。

理念

コープデリグループは、理念「CO-OP ともに はぐくむ くらしと未来」を掲げ、食を中心としたさまざまな事業・活動を進めています。

<コープデリグループについて>

<コープデリグループについて>

<生協のしくみ>

<コープデリグループの理念>

ビジョン2035

コープデリグループのSDGs重点課題

国際社会の共通目標であるSDGsとコープデリグループの理念「CO-OP ともに はぐくむ くらしと未来」が目指す方向は同じです。私たちはSDGsが国連で採択される以前からリサイクル活動やエシカル消費対応商品の取り扱いなど持続可能な社会づくりに取り組んできました。私たちの事業と活動自体がSDGsに沿った取り組みと言えるかもしれません。

「コープデリグループのSDGs重点課題 ~2030年までの長期目標と中期方針~」は、コープデリグループが重点的に取り組むべき課題と目標を掲げることで、社会における役割と存在意義を明確に示し、SDGs達成に貢献するべく策定したものです。

しかし、私たちが掲げた目標は、コープデリグループ単独では実現することが困難です。目標の達成状況、取り組む姿勢を社会に向けて発信することで、組合員や同じ志を持つ企業・団体とつながり、ともに達成を目指していきたいと考えています。また、「未来へつなごう」をスローガンに掲げ、グループ全体でSDGs重点課題の目標達成に向け取り組みを進めていきます。

生産者と消費者・地域をつなぐ

~幅広い取組の紹介~

重点課題01 持続可能な生産と消費のために

持続可能な畜産業を目指す若手生産者を応援 ~産直はなゆき農場有機牛~

-

日本の畜産業は、エサの価格の上昇や後継者不足などで、厳しさを増しています。生産者を応援し、持続可能な畜産業を目指して、コープデリでは“有機牛”の取り組みを進めています。しかし、有機JAS畜産物の生産事業は、有機専用の土地や設備の準備、飼料の確保など初期費用がかさみ、出生から出荷までの期間も通常の肉牛より長くかかるため、参入は簡単ではありません。

コープデリグループでは、自然界の力を生かした畜産業と、若手生産者を支援する取り組みをスタートしました。その仕組みは、生まれた子牛をコープデリが買い取り、はなゆき農場に育成を預託して預託料を毎月支払うことで経営の安定化を支援するというものです。

「産直はなゆき農場有機牛」の取り組みが「サステナアワード2023」(主催:あふの環2030プロジェクト(農林水産省、消費者庁、環境省))で農林水産大臣賞を受賞しました。農場の様子や取り組みについて、受賞した動画をぜひご覧ください。

動画「畜産の未来を育む産直はなゆき農場有機牛」(外部リンク)

商品の利用を通じて持続可能な社会を目指す「4つのプロジェクト」

4つのプロジェクトは、コープデリグループの組合員に対象商品を購入していただき、生産者の支援や自然環境の保全、開発途上国の子どもたちの支援など、社会課題の解決を目指す取り組みです。「お米育ち豚プロジェクト」、「佐渡トキ応援お米プロジェクト」、「美ら島(ちゅらしま)応援もずくプロジェクト」、「ハッピーミルクプロジェクト」の4つのプロジェクトを展開しており、そのうちの3つのプロジェクトを紹介します。

- 佐渡トキ応援お米プロジェクト

-

新潟県佐渡島は、山間地まで田んぼが広がり、豊かな湧き水のたまり場はトキの餌場でした。明治時代に狩猟が解禁され乱獲されたことに加え、米作りに農薬が使用されるようになり、餌となる生きものが消え、日本のトキは絶滅しました。

コープデリグループでは、佐渡市・JA佐渡・佐渡米生産者などの方々と一緒に、「生きものと共生する米作りで、佐渡をトキのふるさとに」という想いのもと、2010年から「CO・OP産直新潟佐渡コシヒカリ」とその関連商品の売り上げの一部を「佐渡市トキ環境整備基金」に寄付するプロジェクトをスタートしました。寄付金は、トキと共生する環境にやさしい佐渡米づくりや生きものをはぐくむための環境づくりに役立てられています。

2024年度までの累計寄付額は39,722,653円となりました。また、佐渡市では生きものを育む環境づくり(ビオトープや江の設置等)を行い、今では500羽を超えるトキが佐渡の空を舞っています。

- 美ら島応援もずくプロジェクト

-

もずく 沖縄県伊平屋(いへや)島はサンゴ礁に囲まれ、白く輝く砂浜はウミガメの貴重な産卵地です。一方で、大量の海洋ごみが砂浜に流れ着き、生きものが育つ環境を奪い、ウミガメの上陸を妨げています。

コープデリでは1987年から伊平屋島産もずくを産直商品として取り扱っています。島の苦境を知り「ウミガメがやってくる伊平屋の海と自然を守りたい」という想いのもと、伊平屋島産のもずく商品の売り上げの一部を伊平屋村に寄付するプロジェクトを2010年にスタートしました。寄付金は、海岸の清掃、漂着ごみの運搬・処理など自然環境保護活動などに役立てています。

2024年度までの累計寄付額は21,189,964円となり、定期的に海岸清掃が行われ、きれいになった海岸には毎年ウミガメが産卵に訪れています。

- お米育ち豚プロジェクト

-

日本のお米の消費量は年々減少しています。多くの生産者が米づくりをやめ、田んぼは荒れ地に変わり、後継者を育てて技術を伝えることも難しくなっています。

米づくりをささえ、減ってゆく田んぼを守りたい、生産者を応援したい。こうした想いでコープデリグループでは、豚のエサ用のお米「飼料用米」をつくり、豚に飼料用米を食べてもらうことでお米の消費量を増やすプロジェクトを2008年にスタートしました。お米育ち豚は、生まれてから出荷するまでの約6カ月間のうち、出荷前の2カ月間、飼料用米を15%以上混ぜて与えています。餌を輸入から国産に置き換えることで、日本の食料自給力の向上を目指しています。

岩手県から始まった生産は6県に広がり、2023年度の生産頭数は14万頭以上になりました。飼料用米は豚だけでなく牛や鶏にも広がり、生産量は5,113トンに達しています。餌にお米を配合することで、脂身がさらっとして肉質がしっとりと締まったお米育ち豚。

「やわらかくておいしい」「脂身は甘みがあってさっぱりしている」と好評です。

食品ロス削減の取組

コープデリグループでは、「みらいにつなぐもったいない」を合言葉に、商品の生産から製造・物流・消費までのフードチェーンの各段階で、食品ロスを削減する活動を進めています。生産者・製造者・廃棄業者・組合員(消費者)とのつながりを大切に、お互いの事情を共有し、コミュニケーションを進めながらさまざまなアクションを進めています。

- 規格外農産物の取り扱い

- ちょっとしたキズ、サイズの違いで規格外となる野菜や天候被害を受けた果物は、商品として流通させることが難しく、多くの場合、加工用に回されたり廃棄されたりします。

コープデリグループは見た目は劣っても味には影響のない農産物を、理由を伝えて「不揃い」「ハネッコ」「天候被害果」として販売しています。また、畑で採れたトマトを選別せずにさまざまな形のものを丸ごとお届けするなど、産地と組合員のつながりの中で生まれた商品も、今ではコープの人気商品です。

- フードバンクへの寄贈

- コープの物流施設では、商品を物流に入荷し、組合員にお届けするまでの間、仕分けの時等に発見される不良品を交換するために用意されている生鮮農産物の予備品や、端数の食品等があります。これらの予備品のうち使用せずにまだ食べられる状態で残ったものや、流通段階で破袋したお米を、フードバンク等に寄贈しています。

2023年度はお米11,426kg、農産物28,878kgを各地域のフードバンクに寄贈しました。

重点課題02 安心して暮らせる地域づくりのために

コープデリ商品検査センターと地域で進める食のコミュニケーション

コープデリグループでは、「食の安全」のためのさまざまな取り組みを進めています。その一つが組合員・消費者やその子どもたちへの食のコミュニケーションで、コープデリ商品検査センターや学生との健康配慮の弁当の開発などを行っています。

- コープデリ商品検査センターでの科学的知見を基にした食育プログラム

-

コープデリ商品検査センターは、コープデリグループ自前の商品検査施設です。年間3万件以上の商品の検査を通じて組合員の食の安心につなげるとともに、食の安全について学べる商品検査施設として、組合員をはじめとする多くの方が来館しています。

2023年度はコープデリ宅配をご利用中の学童保育施設の児童に対して、春・夏・冬休みに計14回オンラインでの見学会を行いました。また、近隣の放課後デイサービス等の施設からの見学も受け入れ、児童たちに楽しみながら食の安全を学ぶ機会を提供しています。

- 学生とともに健康配慮のお弁当を開発

-

「毎日がすこやか美味しいコープデリ!」のコンセプトのもと、「産学連携包括協力に関する協定」に基づき女子栄養大学食文化栄養学科の学生が開発した、スマートミール(※)の認証基準をクリアした健康配慮の弁当を一部店舗で販売しています。

弁当を包む「掛け紙」に描かれたイラストは、開発を担当した学生によるものです。食材一品一品を繊細かつ色彩鮮やかに表現。温かみのあるフォントの説明文が加わることで、楽しみながら、よりおいしく食べられることを追求しました。

※スマートミールとは:健康づくりに役立つ栄養バランスのとれた食事メニュー。一食のうち、主食・主菜・副菜が揃い、野菜がたっぷりで食塩のとり過ぎにも配慮しています。摂取カロリーに基づき「ちゃんと」と「しっかり」の2基準があります。

重点課題04 100年後の地球のために

食品廃棄物から電気をつくる電気のリサイクルループの実践

コープデリグループでは、事業から排出される温室効果ガスを、2030年に2013年度比60%削減、2050年には温室効果ガス排出量実質ゼロを目指し、再生可能エネルギーの利用・普及を進め、地球温暖化対策を進めています。

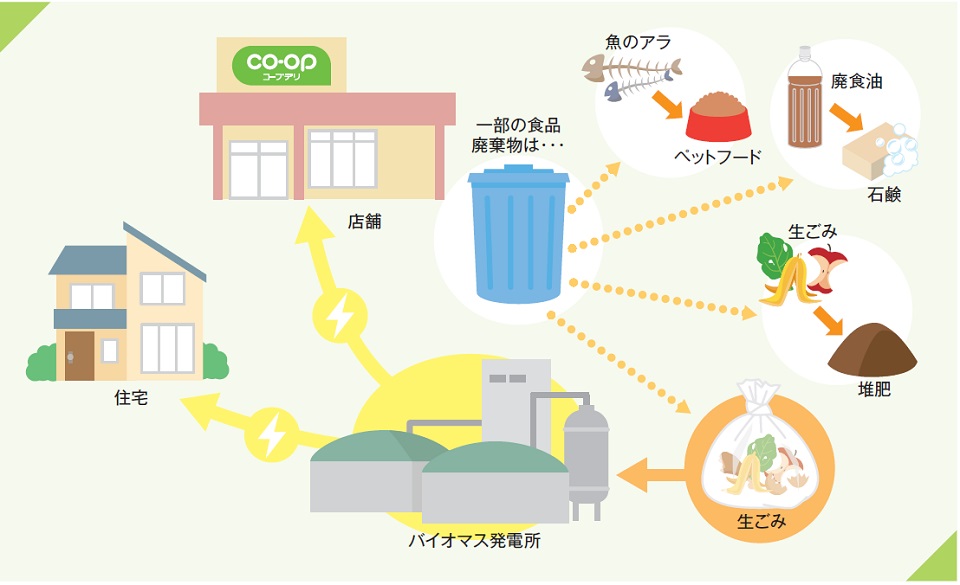

- バイオガス発電によるリサイクル

-

コープデリグループでは食品廃棄物を資源としてリサイクルしています。コープの店舗の食品廃棄物のリサイクル率は2023年度93.3%と、食品リサイクル法の再生利用等の目標60%(食品小売業)を大きく超えています。

コープデリグループでは食品廃棄物を資源としてリサイクルしています。コープの店舗の食品廃棄物のリサイクル率は2023年度93.3%と、食品リサイクル法の再生利用等の目標60%(食品小売業)を大きく超えています。

リサイクル方法のひとつ「バイオガス発電」では、食品廃棄物を微生物の働きで発酵させ、発生したメタンガスを発電用の燃料として活用します。コープデリ連合会はバイオガス発電を行っているニューエナジーふじみ野(株)に出資し、食品廃棄物の有効活用と再生可能エネルギーの創出を進めています。

- 電気のリサイクルループを実践

-

コープの店舗などから発生する食品廃棄物は、資源(燃料)として発電所に搬入して終わりではありません。食品廃棄物から発電された電気は、全国の生協の電力事業を担うために設立された日本生活協同組合連合会の子会社(株)地球クラブを通じて、コープデリグループの店舗をはじめとした各施設や、コープデリでんき「再生可能エネルギー100%メニュー」の電気として組合員のご家庭に届けられています。

店舗の廃棄物から発電した電気が、店舗や組合員のご家庭に届きます。再生可能エネルギーをつくり・つかう循環(ループ)を実践しています。

「ともに」の力で、笑顔の明日を

コープデリグループの会員生協の歴史は、一人ひとりの力は小さいけれども、地域の人々が話しあい、協力しあって、くらしや地域をより良くしようとしてきた活動に満ちあふれています。その活動はSDGsが掲げる目標そのものでした。私たちはこれからも、くらしに関するコミュニケーションを広げ、国際社会の相互理解を基礎とした平和を追求し、人が自然と共生できる社会システムづくりを通して、持続可能な社会をつくり、次世代へ継承していきます。

インタビューのご協力ありがとうございました。

企業が取り組むSDGsの一部です。

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 新事業・国際グループ

代表:03-3502-8111(内線4354)

ダイヤルイン:03-6744-7179