事業者へのインタビュー:キユーピー株式会社

事業者へのインタビュー

事業者へのインタビュー

キユーピーグループは、人が生きていく上で欠かすことのできない食の分野を受け持つ企業集団として、「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」をもって、世界の人々の食と健康に貢献することを目指しています。

この度、企業のCSR活動とSDGsの取組について、キユーピー株式会社の執行役員 広報・CSR本部 本部長 森 佳光さん、広報・CSR本部 CSR部 部長 石橋弘行さん、広報・CSR本部 CSR部 社会・環境チーム チームリーダー 竹内 直基さんにお話を伺いましたので、その内容を紹介いたします。

写真中央:キユーピー株式会社 広報・CSR本部 CSR部 部長 石橋 弘行さん

写真左 :キユーピー株式会社 広報・CSR本部 CSR部 社会・環境チーム チームリーダー 竹内 直基さん

時代の変化とともに

キユーピー創始者の中島董一郎氏は、1912年から1916年に、当時の農商務省(現農林水産省)の海外実業練習生として欧州とアメリカに渡り、マヨネーズとオレンジママレードに出会いました。身長が低く小柄だった中島氏は、現地で欧米人との体格差に圧倒され、日本人の体格向上を切に願い、1925年に卵黄を使った栄養豊富でコクのあるおいしいマヨネーズを製造販売しました。また、1932年には柑橘類の最優良産地の瀬戸内に位置する忠海(広島県竹原市)で、オレンジママレードの製造を開始しました。それ以降、キユーピーグループでは、パイオニア精神を大事に時代の変化に対応した商品を開発し、食を通じて社会貢献を果たすという強い想いを持って事業を展開してきました。今後もすべての従業員が“キユーピーグループならでは”のこだわりある商品とサービスをお客様に心を込めてお届けすることを実践していきます。

キユーピーマヨネーズ誕生

日本で初めてマヨネーズを

製造・販売

ポリボトル容器の

マヨネーズを発売

キユーピーハーフ発売

キユーピー

アマニ油マヨネーズ発売

サステナビリティを考えたCSR

キユーピーグループでは、長年、様々な社会貢献活動を行うとともに、「おいしさ・やさしさ、ユニークさ」によって新しい食べ方や食シーンを提案し、世界中の人々の心と体の健康に貢献することをめざしてきました。しかし、どのような社会課題に向き合うかが体系化されておらず、プロセスに沿った整理も行われていないという課題がありました。

このため2018年には従前のCSRの考え方にサステナビリティ(持続可能性)の観点をより一層結びつけて、基本的な考え方を見直しました。

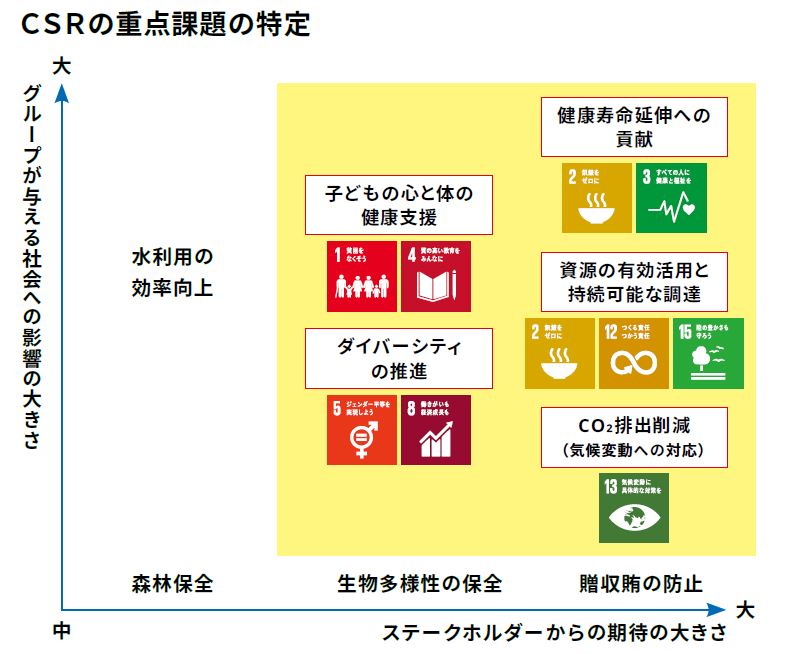

キユーピーグループの強みやユニークさは、事業とかかわりの強い「サラダ(野菜)」と「タマゴ」を中心としたさまざまな食の提案ができることです。このことを踏まえた上で、バリューチェーン全体を通じてグループが社会に与える影響の大きさと、ステークホルダーからの期待の大きさを考慮して重点課題(マテリアリティ)をマッピングしました。

この過程では、外部の意見として、社外取締役や経営アドバイザリーボードからも多くのインプットをいただいきました。例えば、子供への食育だけではなく育児の支援も大切であり、その中で男性の育児参加が重要という気づきも与えられました。

キユーピーグループでは、2018年12月から2021年11月までの第9次中期経営計画において、社会に対するグループの貢献価値を定量的に測る指標として「サステナビリティ目標」を設定しています。この中でも、CSRの重点課題に沿った目標設定を行い、業績目標と並行して進めていくことで、長期ビジョンである「キユーピーグループ 2030ビジョン」の実現をめざしています。

https://www.kewpie.com/newsrelease/2019/1130/[外部リンク]

キユーピーグループ2030ビジョン

https://www.kewpie.com/newsrelease/2018/1128/[外部リンク]

SDGsは社会からの「共感の柱」

今のキユーピーは親しみのあるブランドとして受け止めていただいていますが、これから先の10年を考えれば同じことをしていてはいけません。

重点課題の特定にあたって、キユーピーグループが取り組むべき社会の重要な課題は何かと考える際、SDGsという世界共通の目標をしっかり理解し認識することが大事であると感じました。

今後、事業展開を行う上で国際目標であるSDGsを意識していかなければ、世界のステークホルダーから共感されませんし、支持される企業でなければ、生き残っていくことは難しいと感じています。

こうしたことから、2018年の「社会・環境報告書」では、表紙にSDGsを取り上げ、社外にも社内にも、キユーピーグループのSDGsへの取組を大きく打ち出しました。

今後はSDGsの考え方が社内の共通言語となっていく必要があります。このことで、従業員の視点が変わり、今までの活動に違う意味づけが出てくるのではないかと考えています。

「社会と環境について語るブログ」が伝えるグループ従業員の想い

キユーピーのホームページには、社内外のCSRの取組を、従業員が自分の声で発信する「社会と環境について語るブログ」というユニークなページがあります。

2019年2月には、男性従業員向けの料理教室第2回について紹介しました。

CSRの重点課題に掲げる「子供の心と体の健康支援」を実現するためには、まずは従業員自ら自分の家庭と向き合うことが重要です。普段なかなか料理をする機会の少ない父親が料理をすることで食卓での家族と向き合う時間が増え、結果として子供の笑顔を増やすことに繋がると考えています。また「ダイバーシティの推進」を行うために、このプロジェクトを通じて従業員が楽しみながら、より一層家事に従事するための意識改革のきっかけとなることも狙いとしています。社内にコーポレートシェフがいるという強みを生かしたキユーピーグループならではの活動でもあります。

このほか、従業員向けの「電子かわら版iQp」を活用し、イントラネット(組織内の情報通信網)上に設置されたコミュニティの場で、CSRに関する情報発信を行っています。iQpに掲載された内容は、毎週木曜日にグループ内向けのメールマガジンで紹介され、少しでもCSRに関心を持ってもらうことを期待しています。

こんにちは、キユーピー株式会社CSR部 食育推進チームの小野木です。

このイベントはキユーピーグループが目指している「子どもの心と体の健康支援」と、「ダイバーシティの推進」を進めるために、まずは従業員自らが意識を変えていくための家事参画応援企画です。従来の性別的役割分担意識(男性=仕事、女性=家事、育児)を軽減し、働き方を変えて生みだされた時間を、家族や周りの方へのお料理づくりの時間とし、みんなを笑顔にしよう!という企画です。

料理を教えてくれる先生は、日本料理専門のキユーピーコーポレートシェフの原さんです。作り方をデモンストレーションをしながら説明。調理のコツなどワンポイントも学ぶことができます。

今回のメニューは「カレイの煮付け」と「さつま芋のマスタードマヨサラダ」です。どちらのメニューも簡単に作れる!とっても美味しい!と、参加者は大満足でした。

原シェフのデモンストレーション

原シェフのデモンストレーション 当日のメニュー

当日のメニュー今回も、しっかり「Let's男飯」の心得「さしすせそ」を習得しました。

さ…ささっと手早く

し…食材はリーズナブルに

す…少ない調味料で

せ…世界で一つの料理を楽しもう!

そ…そのあと後片付け、すっきりと

特徴的な心得は、「そ…そのあと片付け、すっきりと」料理の後、片付けまで頑張ったら、家族にとっても喜ばれますね♪

美味しそうなカレイの煮付

美味しそうなカレイの煮付 集合写真

集合写真イベント終了後、これからの目標「俺の宣言」を書いた紙を手に持ちながら、参加者全員で集合写真を撮りました。みんな良い笑顔で、とっても生き生きとした表情です☆

三つの「貧困」を考えた食育

現在、日本では、核家族化・共働き・ひとり親家庭の増加などにより子育ての環境が大きく変化し、その中でも子供の貧困は大きな問題となっています。子供の貧困については、経済的な貧困だけがクローズアップされがちですが、当社では「経済的な貧困」、「体験の貧困」、「関係性の貧困」の3つの貧困があると考えています。経済的には豊かでも、食べる喜びが体験できていなかったり、一人で孤独に食べていたりするケースが多いのも事実です。

キユーピーグループが大切にしていることは、食を通じた体験や共食など食によるコミュニケーションであり、そのことが食育の基本となっています。子供の体の成長だけではなく、心も成長できるよう、食に関わる体験の場の提供や、子育て中の食にまつわる不安解消、子供の居場所づくりの支援などを行っています。

- 食の楽しさと大切さを伝える食育活動「マヨネーズ教室」

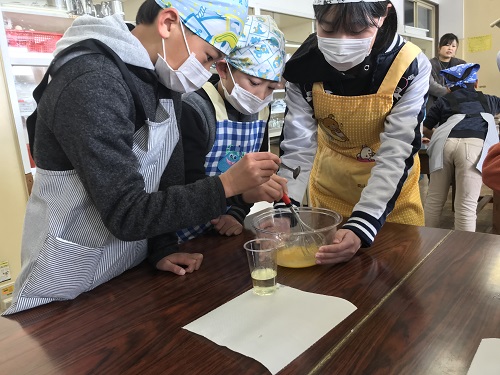

- マヨネーズ教室は、小学生を対象に食の楽しさと大切さを伝えるため、2002年に小学校からの要望で実施した出前授業から始まりました。2018年度は、延べ308校でマヨネーズ教室を開催し、14,203人の小学生が参加しました。

この食育活動には、部署の垣根を越えて多くの従業員が参加しており、社内認定制度で取得した「マヨスター」の資格を持つ従業員が講師を務めています。現在、合計234人のマヨスターと、その予備軍である約600名のジュニアマヨスターがいます(2018年11月末時点)。マヨネーズ教室を通じて、マヨネーズや食品衛生・科学などの知識を身につけられることから、従業員の人材育成の役割も担っています。

直接「見て」「触れて」「動いて」を体験することで児童の記憶に残り、食への意識が高まるという点がこの取組の強みです。家に帰りマヨネーズ教室の体験を話すことで、家庭での会話のきっかけにもつながっています。一生懸命つくったマヨネーズで、最後にキュウリなどの野菜を食べますが、キュウリ嫌いだったお子さんが自然に食べられるようになることが多く、本人や保護者だけでなく、参加した従業員にもうれしい経験となっています。

SDGsが教える事業リスク

近年、海に大量に流入する海洋プラスチック問題が世界で頻繁にクローズアップされています。キユーピーグループも、商品の容器にプラスチックを使用していることから問題意識を持っています。

これまでの原資材調達を見直すことで、コストと品質だけでなく、持続可能な社会の実現へ配慮する必要があると思っています。このようにSDGsは、こうした事業活動におけるリスクを整理する上でも非常に重要と考えています。

目まぐるしい社会変化の中では、2030年にどのような問題が起きるかをすべて予見することはできませんが、世の中の課題や社会から期待に的確に対応していく必要があります。また自分たちだけの問題として捉えるのではなく、様々なステークホルダーの方たちと一緒に解決に向かうことが重要です。

持続可能な社会を実現するために

キユーピーグループは、サステナビリティ目標の達成に向けて、着実に歩みを進めなければ、共感を得られる企業にはなれません。

一方で社内においてSDGsに取り組むのが限られた部署、限られた従業員にならないようにする必要があります。社会課題に対して敏感で関心が高く、SDGsやESGなどの新しい概念に対する感受性の高い従業員もいますが、多くの従業員がサステナビリティの意識を高め会社全体としてすすめなければ取組の進化や会社の成長にはつながりません。無関心層を関心層に変えるとともに、従業員がサステナビリティ目標やSDGsを理解し、自ら意欲的に解決する人がでてくることを期待するとともに、新しいチャンスが生まれる企業グループになりたいと考えています。

インタビューのご協?

ありがとうございました。

企業が取り組むSDGsの一部です。

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 新事業・国際グループ

代表:03-3502-8111(内線4354)

ダイヤルイン:03-6744-7179