3 認定こども園における食育の推進

認定こども園(*1)における食育については、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)において、指導する内容や目標が示されており、各園において食育の計画を作成し、教育・保育活動の一環として位置付けるとともに、創意工夫を行いながら食育を推進していくことが求められています。

特に同要領の第3章においては、食育の推進として、「食育のための環境」や「保護者や関係者等と連携した食育の取組」について明記されています。食育は幅広い分野にわたる取組が求められることに加え、家庭状況や生活の多様化といった食をめぐる状況の変化を踏まえると、より一層きめ細やかな対応や食育を推進しやすい社会環境づくりが重要です。

認定こども園では、栄養教諭や栄養士、調理員等がその専門性を生かし、保育教諭等と協力しながら、食育における様々な関係者と多様に、かつ、日常的に連携を図るよう努め、各園の実態に応じた取組が工夫されています。

*1 就学前の子供を保育の必要の有無にかかわらず受け入れ、教育と保育を一体的に提供する、いわば幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持ち、保護者や地域に対する子育て支援も行う施設

事例:「実体験を大切に」~楽しみながら食を営む力の基礎を培う~

宮城厚生福祉会 乳銀杏(ちちいちょう)保育園(宮城県)

「乳銀杏保育園」は、宮城県仙台市にある保育所で、こどもの年齢や季節に合わせた遊びや活動を通して、様々な力を伸ばしていくことを大切にしています。園では、こどもたちが楽しく食べる体験を積み重ねていけるよう、季節の行事に合わせ、旬の食材を用いるなどの工夫をして、こどもの食べる意欲につなげる食育に取り組んでいます。

1月には、もち米からお餅が作られる様子を体験できるよう、餅つき大会を計画しました。こどもたちは、それまでの活動の中で、お餅への興味を示し、餅つきの絵本を読んだり、おやつの時間に蒸かしたもち米と炊いたうるち米の食べ比べをして、両者の色の違いに気づき、食感の違いを感じたりしていました。こうしたことを踏まえて餅つき大会を行い、「重い!」「もちもちだね~。」と盛り上がりました。

また、餅つき大会でついたお餅を使用し、1年間の五穀豊穣(ごこくほうじょう)を願う縁起の良い飾りものである「もち花」づくりをすることとしました。もち花は、木の枝に紅白のお餅などを小さく丸めて付けて作られます。もち花づくりでは、「もち米の匂いがするね。」、「やっぱりよく伸びる!」と言いながら、ついた餅を手でちぎり、上手に丸めて作り上げました。

さらに、餅つき大会でついたお餅は全てもち花づくりに使用してしまいましたが、こどもたちから絵本にでてきたお餅を「つくってみたい。」とリクエストがあり、みんなで五平餅(ごへいもち)を作りました。とても美味しくて、楽しい時間となり、家庭でも家族と一緒に作ったという報告もありました。

地域の伝統や食文化を実際に体験することにより、こどもたちは食材への興味・関心を高め、生産者への感謝の気持ちを持つ様子が見受けられました。また、自分で作りたいという気持ちも芽生え、「食を営む力」の基礎を培う経験になったと感じています。

事例:サツマイモを通じて地域で交流を深める食育の活動

福井県永平寺町(えいへいじちょう)立吉野(よしの)幼稚園

幼稚園における食育は、食べる喜びや楽しさを味わい、様々な活動を通して食べ物への興味や関心をもったりするなどし、食の大切さに気付き、自ら進んで食べようとする気持ちが育つようにすることが大切です。

本園は福井県永平寺町の南西部に位置し、吉野ヶ岳とそこを源流とする荒川等に囲まれた自然豊かな小規模の園です。また、小学校に隣接していることから、小学校や地域の方とのつながりも深く、園の行事には地域との交流を積極的に取り入れています。

本園では毎年、地域の農家の方の畑を借りて、地域の方と一緒に「サツマイモの苗植え・収穫体験」を行っています。畑では、サツマイモ以外にも、スナップエンドウやタマネギ等、いろいろな作物に出会うことができます。「これ、食べられるの?さわっていい?」と幼児が関心を寄せると、当初の予定になくても地域の方が幼児の願いに応えてくれて、葉や実に触れたり、時には収穫したりと、活動が広がっていきます。苗植え後も、幼児は畑へ水やりや散歩に出かけ、地域の農家の方との交流を続けながらサツマイモの生長を見守っています。

直近の芋掘りでは、食育を通して地域の方との関わりをさらに深めたい、という園の思いを伝えていたため、芋掘りの当日に地域のたくさんの方が畑に集まってくれました。幼児は自分が苗を植えた場所を掘ってサツマイモを収穫し、「私の、大きい!」、「僕のは、恐竜みたい!」と歓声を上げながら、地域の方と共に喜んでいました。新たな取組として行った「焼き芋会」にも、準備の段階から地域の方が関わっています。「焼き芋会」の1週間前に、地域の方が園に材木を持ってきたときには、幼児が「なに?これ。」、「ぼくも持ってみたい。」と興味を示し、材木を運ぶお手伝いをすることになりました。重くて大きな材木を友達と一緒に運ぶことは、家庭や園ではなかなかできない体験でした。「焼き芋会」の当日は薪割(まきわ)り体験も行い、サツマイモが焼けるのを待つ間には地域の方と焼き芋じゃんけん等の手遊びもできました。幼児からは「おいしいね。もっと食べたいな。」などの声が聞かれ、ホクホクの焼き芋を皆で一緒に食べることのおいしさや楽しさを感じていました。後日、幼児から「お礼の気持ちを伝えたい。」という声があがり、地域の方にお手紙を届ける活動につながっていきました。

このように、幼児が地域の方と一緒に土に触れたり、収穫した作物を食べたりすることで、地域の方への感謝の気持ちが育まれるとともに、食べ物への興味、関心が広がっていきました。今後も、地域の方とともに、地域の自然の恵みに感謝する気持ちを大切に育んでいきたいと思います。

事例:「目指せ!食いしん坊~こども・家庭・園を繋いでいく食環境~」

社会福祉法人和順会(わじゅんかい) むさしこども園(大分県)

「むさしこども園」は、大分県国東(くにさき)市にある認定こども園で、こどもが楽しく意欲的に食べられるよう、こどもの「食べたい」という気持ちを大切にした様々な食育に取り組んでいます。

スプーンを使って離乳食を食べることが苦手で離乳がなかなか進まないこどももいれば、何でもよく食べるこどももいます。一人一人の発達や状態に応じて、こどもが日々の生活や遊びの中で食に関する様々な体験を積み重ねて成長していけるよう、こどものやりたいという気持ちに寄り添いながら、援助するよう心掛けています。

まず、こどもたちには食べることに興味を持ってもらえるよう、食材に触れることから始めました。たまねぎの場合、最初は触れることを嫌がっていたこどもが、一緒にいる友達が匂いを嗅いだり、皮をむいたり、なめたりする様子をみているうちに、取り合いになるほどまでたまねぎに興味を持つようになりました。食べ方についても、こどもが自らお皿の上の食材に触るようになり、手に付いた食材をなめる食べ方から、スプーンで食べることもできるようになっていき、食に関する体験を積み重ねて成長していく様子をみることができました。

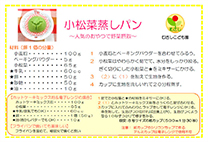

園では、日頃のこどもの様子や食事の状況、園の食育の取組について保護者と丁寧に共有するとともに、保護者の負担を考慮した家庭での食事づくりの支援も行っています。

食事は、こどもの健やかな成長に欠かせないものであり、こどもの生活リズムを作る基礎となります。園の保育教諭や栄養士は、多様な家庭環境を尊重し、家庭でも無理なく、楽しく食事ができるよう、朝食やおやつとして、作り置きが可能な蒸しパンやホットケーキのレシピを紹介したり、園で良く食べてくれるメニューを紹介したりするなど、家庭への支援にも取り組んでいます。これからも、家庭と園との連携により、一人一人のこどもの成長に応じた食育に取り組んでいきます。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4551)

ダイヤルイン:03-3502-1320