第1節 農林漁業者等による体験活動の促進

「食料・農業・農村基本計画」(令和2(2020)年3月31日閣議決定)において、「国民が普段の食生活を通じて農業・農村を意識する機会が減少しつつあることから、できるだけ多くの国民が、我が国の食料・農業・農村の持つ役割や食料自給率向上の意義を理解する機会を持ち、自らの課題として将来を考え、それぞれの立場から主体的に支え合う行動を引き出していくことが重要」と記載されています。農林水産省では、消費者が農業・農村を知り、触れる機会を拡大するために、生産者と消費者との交流の促進、地産地消の推進等、様々な施策を講じています。その一つとして、食や農林水産業への理解の増進を図るために、農林漁業者等による農林漁業に関する体験の取組を推進しています。

教育ファームなどの農林漁業体験は、自然と向き合いながら仕事をする農林漁業者が生産現場等に消費者を招き、一連の農作業等の体験機会を提供する取組です。自然の恩恵を感じるとともに、食に関わる人々の活動の重要性と地域農林水産物に対する理解の向上や、健全な食生活への意識の向上など、様々な効果が期待されます。

例えば、消費者に酪農のことを理解してもらいたいという酪農家の願い、酪農体験を通じて子供たちに食や生命の大切さを学ばせたいという教育関係者の期待、これら双方の思いが一致し、各地で酪農教育ファームの取組が行われ、子供たちが訪問先の牧場において、乳牛との触れ合い、餌やりや掃除といった牛の世話などの酪農体験の学習を行っています。

このほか、都市住民に自然や動物と触れ合う空間を提供するふれあい牧場の取組、各地において学校近辺の水田を借りて、小学生が稲の播種(はしゅ)から収穫まで栽培の一環を体験する取組、消費者が借り受けた畑で行う野菜栽培の体験、企業が社会貢献活動としてNPO法人と連携して耕作放棄地を開墾し、棚田に戻す取組、きのこや山菜の採取などで森や林業への理解を深める林業体験、定置網の網上げ、地引き網、養殖の作業体験や市場見学を行う漁業体験など、農林水産業の様々な分野で関係者が連携しながら体験活動が進められています。

このような体験活動の参加者からは、農林水産業の楽しさ、面白さ、大変さ、自然環境の大切さを学び、食に対する考え方が変わったなどの感想が出され、農林水産業の良き理解者となっていることがうかがわれます。

農林水産省は、これら農林漁業体験の取組を広く普及するため、補助事業による教育ファームなどの農林漁業体験活動への支援のほか、どこでどのような体験ができるかについて、情報を一元化した「教育ファーム等の全国農林漁業体験スポット一覧」の提供、食と農林漁業体験の情報をタイムリーに提供する「食と農林漁業体験メールマガジン」の発行を行っています。

さらに、多くの消費者が参加するイベントにおいて、全国各地の有機農業者やGAP(*1)に取り組む農業者の取組紹介、有機農業を行っている農業者へのインタビューを中心とした消費者向け動画の上映等を通じて、有機農業やGAP等の持続性の高い農業に関わる人々の情報を消費者に向けて発信しています。

*1 Good Agricultural Practiceの略。農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組のこと

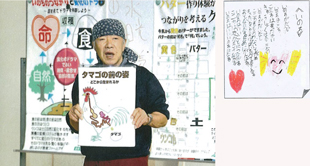

事例:食と「いのち」のつながりを学ぶ体験プログラム

(第3回食育活動表彰 農林水産大臣賞受賞)

有限会社蔵王(ざおう)マウンテンファーム(山形県)

有限会社蔵王(ざおう)マウンテンファームでは、動物たちと暮らす山川(やまかわ)牧場を活動の場に、自然の営みを手本とした「循環の輪(わ)」を基本とし、オリジナルの体験プログラムや紙芝居を活用した活動をしています。牧場での体験学習と出前講座を行っており、幼稚園・保育所の子供たちから老人福祉施設の高齢者まで幅広い年齢層を対象としています。

酪農は「いのち」を作り、育て、その「いのち」を売って社会へつなぐ仕事であり、人間は自然の「いのち」の恩恵を受けて生活しています。酪農の仕事について紙芝居を使ってありのままを伝え、体験プログラムではニワトリの命を絶ち、食べ物にし、みんなで調理して食べるなど、自然のサイクルと人間との密接な関わりについて考えるきっかけを提供しています。参加者は、一連の流れを通じ自然の「いのち」のサイクルと人間が密接な関係にあることを理解し、普段の食生活の重要性を再確認します。

蔵王(ざおう)マウンテンファームでは、食べ物が生産される現場で参加者が驚きとショックの中で学び、感動し、共有する機会を長年にわたり提供してきました。参加者からの感想や感謝の手紙が日々の活動の励みにもなっています。今後、教材や指導書を含むこれまでの体験学習や出前講座の内容と教育効果を取りまとめた冊子の発行、新たな体験プログラムや教材、指導書の作成、後継者の育成や賛同者を増やすことを目指しています。

事例:魚離れを打開!~開かれた漁協・親しみやすいみなとづくりの取組~

(第3回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞)

読谷村(よみたんそん)漁業協同組合(沖縄県)

沖縄県読谷村(よみたんそん)漁業協同組合では、魚や魚料理、漁業を身近に感じてもらうための様々な取組を通じて、親しみやすいみなとづくりを目指しています。

平成7(1995)年から開催している「おさかなフェスタ」では、魚のつかみ取りやマグロ解体ショー、一般の人が実際のセリに参加できる「一般セリ」等のイベントを開催し、親子で魚に触れ合える機会を提供しています。

平成12(2000)年から、漁業を通して魚や魚料理への親しみをより深めてもらうため、主に子供を対象とした定置網漁業体験を実施しているほか、平成25(2013)年から、漁業体験に加え、食品関連企業と連携して、捕れた魚を加工・調理・販売するまでの一連の流れを体験できる「漁業・加工・流通体験」等の取組を開始しました。このような体験を通して、魚離れを食い止めるだけではなく、子供たちに漁師という仕事の魅力を伝えることを目指しています。

また、平成29(2017)年から、定置網で捕れた魚や地元で収穫された食材等を使用した手作りの食事を、大人200円、高校生以下無料で提供する「うみんちゅみなとピクニック」を実施しています。漁港内に設置したテーブルで水産物をふんだんに使用した食事を食べることができ、村内外から友達同士や親子など多くの人が参加する共食の場となっています。

このほか、読谷村(よみたんそん)内の給食センターと連携した学校給食への魚料理の提案と食材提供、食品関連企業との連携による地元水産物を使用した新商品の開発・販売、子育て世代の母親向け魚料理教室の開催など、多くの人が魚や魚料理に親しむ機会を提供する取組を行っています。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974