第3節 地産地消の推進

地域で生産したものを地域で消費する地産地消の取組は、消費者に「顔が見え、話ができる」関係で地場産物を購入する機会を提供し、農山漁村の活性化を図る上で重要な取組です。また、農山漁村の6次産業化(生産・加工・販売の一体化等)にもつながる取組です。

直売所や量販店での地場産物の販売、学校や病院・福祉施設の給食、外食・中食産業や食品加工業での地場産物の利用等により、消費者は身近な場所で作られた新鮮な地場産物を入手できるだけでなく、地場産物を使った料理や地域の伝統料理を食べることができます。また、農林水産業を身近に感じる機会が得られ、「食」や「食文化」についての理解を深められることが期待されます。さらに、直売所は、地場産物の販売だけでなく、地場産物の特徴や食べ方等の情報提供を行っており、消費者と生産者とのコミュニケーションを生かした食育の場にもなっています。

なお、地産地消については、平成22(2010)年12月に公布された「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(平成22年法律第67号)に基づき、平成23(2011)年3月に「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針」(平成23年農林水産省告示第607号)を定めました。同基本方針においては、地場産物の使用の促進の目標として、<1>令和2(2020)年度までに年間販売額が1億円以上の直売所の割合を50%以上とすること、<2>令和2(2020)年度までに学校給食における地場産物の使用割合(食材数ベース)を30%以上とすること、<3>令和2(2020)年度に農家民宿等のグリーン・ツーリズムのための施設の年間延べ宿泊者数を1,050万人とすること等を規定しています。同法及び同基本方針に基づく地方公共団体による促進計画の取組が進められていくこと等により、地産地消の一層の促進が図られることが期待されます。

農林水産省では、直売所を中心とした取組の推進や、学校給食、病院、企業などの食堂における地場産物の活用の促進等を図るため、令和元(2019)年度には、ホームページによる地産地消に関する情報の提供、メールマガジンの配信のほか、地場産物の利用促進等をテーマとしたフォーラムの開催等により全国的な取組の促進を図るとともに、地産地消の取組に必要な農産物加工施設及び直売施設の整備に対する支援を行いました。

また、地産地消の取組を一層促進するため、令和元(2019)年度には、「地産地消等優良活動表彰」において、地産地消や国産農林水産物の消費拡大に資する地域の創意工夫ある優れた取組や活動13件を農林水産大臣賞等として選定・表彰し、優良事例としてホームページ等で紹介しました。

さらに、直売所の売上げ向上に向け、インバウンド等需要向けの新商品の開発、消費者評価会の開催、直売所と観光事業者等とのツアー等の企画、集出荷システムの構築などの取組への支援を行っています。

事例:平戸市(ひらどし)は「食」を育む「たからじま」

(第3回食育活動表彰 消費・安全局長賞受賞)

平戸市(ひらどし)食育推進会議(長崎県)

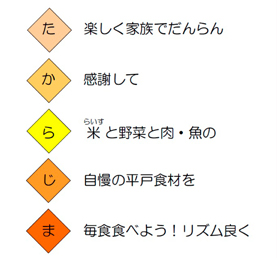

「食」を育む「たからじま」運動の基本理念

平戸市(ひらどし)食育推進会議では、豊かな自然に恵まれた地域の特長を生かした伝統的な食文化や「味覚」を継承する活動を展開しています。地産地消の取組では、学校給食を学校における食育の生きた教材とし、郷土料理を積極的に取り入れるなど、地場産品の使用割合80%を目指しています。生産者や地場産品販売所と連携し、その月に使用できる野菜や果物の種類と量に関する情報を得て、優先的に献立に取り入れています。つわ、わらび、たけのこなど下処理に時間のかかる食材は、下処理後に納品してもらうなど、生産者や販売者との協力体制の下、旬の食材を豊富に使用することができています。地元の生産者や販売者は、「子供たちに地域の食材を食べてほしい」という思いを持ち、栄養教諭等と協力しながら、学校給食に地場産品の提供を行っています。

また、地元食材に対する関心の向上や地産地消の促進、食に対する意識や食に関する知識・理解を高め、選ぶ力や食べる力を身に付け実践できるようになることを目的に、小学生は絵てがみ、中学生・高校生は平戸市(ひらどし)産食材を使ったアイデア料理のコンテストを開催しています。入賞作品は作品集としてまとめられ、市のホームページでの掲載、学校給食での提供、料理教室での周知等が行われています。

さらに、子供たちへの食育の取組として、野菜作り等の農林漁業体験から調理して食べるまでを通した活動を行っています。例えば、平戸市(ひらどし)生月町(いきつきちょう)の舘浦(たちうら)漁協では、小学生・中学生を対象にした市場見学やすり身の加工場見学、焼きアゴ作り、魚の調理を行う総合学習を実施しています。焼きアゴ作りは、漁協から学校に講師を派遣して行っており、実際に出来上がった焼きアゴを家庭に持ち帰って食材として利用してもらうことで、保護者も含めて地元の伝統的な食文化に触れる機会となるよう努めています。

これらの取組を通じて、子供たちを始めとした市民が平戸市(ひらどし)の伝統的な食材や食文化について学ぶ機会を提供し、食育への関心を高めることにつなげています。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974