特集 若い世代を中心とした食育の推進

1 第3次食育推進基本計画における位置付け

「若い世代を中心とした食育の推進」を重点課題の一つとして位置付け。

若い世代(20歳代及び30歳代)は、「人生100年時代」に向けて、生活習慣病の予防や健康寿命の延伸のために、若い頃からの食生活が重要であることを自覚し、健全な食生活を習慣化する必要性が一層高い世代。

若い世代は、未来の日本を支える子供たちを育てる世代でもあり、次世代に「食」の重要性を伝えつなぐ役割を担う。

本特集では、若い世代における食生活の現状を分析するとともに、若い世代が中心となって取り組んでいる食育の事例を紹介。

2 若い世代の特徴

若い世代において、自身の健康状態について良いと考えている人は、男性68.5%、女性73.3%。

「平成30年国民健康・栄養調査」によると、30歳代男性の33.0%が肥満(BMI≧25kg/m2)、20歳代女性の19.8%、30歳代女性の19.3%がやせ(BMI<18.5kg/m2)。

食育に関心を持っている若い世代の割合は、男性65.4%、女性75.9%。

3 若い世代における食生活の現状

第3次食育推進基本計画で定められている若い世代に関連する数値目標は4つ。

<1>朝食を欠食する割合

<2>主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている割合

<3>地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承している割合

<4>食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する割合

朝食を欠食する(「週に2~3日食べる」及び「ほとんど食べない」)若い世代の割合を、2020年度までに15%以下とすることを目指している。2019年度は25.8%。特に男性は、31.5%が朝食を欠食。

朝食を食べていない人に、朝食を食べるために必要なことを聞いたところ、男女ともに「朝早く起きられること」をあげる人が最も多く、次いで多いのが、男性では「自分で朝食を用意する時間があること」、女性では「朝、食欲があること」。

事例:大学と連携した若い世代への食育推進事業~朝食摂取に着目した取組~

長崎県では、県内の4つの大学と連携し、「大学と連携した若い世代への食育推進事業」を実施。

学生自らが、若い世代の食生活に関する課題抽出とその課題解決のための事業企画を提案。朝食レシピ集や啓発ポスターの作成、朝食に関する料理教室などを企画。

SNSを利用したレシピ集の紹介や学園祭での朝食メニューの試食・販売など、広報活動を実施。

「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている若い世代の割合」を、2020年度までに55%以上とすることを目指している。2019年度は37.3%。

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日に2回以上食べていることが「ほぼ毎日」ではない人に、回数を増やすために必要なことを聞いたところ、男女ともに「時間があること」をあげる人が最も多く、次いで「手間がかからないこと」。

事例:大学生のごはん適量摂取への行動変容を目指した取組

~「3・1・2弁当箱法」体験セミナーの実施~

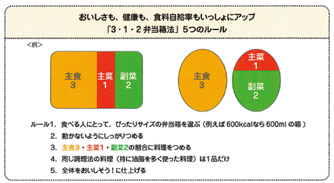

「3・1・2弁当箱法」の5つのルール

資料:NPO法人食生態学実践フォーラムの資料を基に作成

公益社団法人米穀安定供給確保支援機構では、2010年から、大学生向けに、主食・主菜・副菜を組み合わせたバランスのよい食事について学ぶ「3・1・2弁当箱法」体験セミナーを実施。

若い女性にやせの人が多い、主食(ごはん)の摂取量が少ない人が多いという現状を踏まえ、弁当箱を用いて主食・主菜・副菜を組み合わせたバランスのよい食事、主食(ごはん)の適量を知ってもらおうという取組。

「地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承している若い世代の割合」を、2020年度までに60%以上とすることを目指している。2019年度は61.6%であり、目標を達成。

「食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する(「いつも判断している」及び「判断している」)若い世代の割合」を、2020年度までに65%以上とすることを目指している。2019年度は70.3%であり、目標を達成。

事例:「#がめ煮つくろう」~郷土料理を未来につなぐ~

「がめ煮」は正月やお祭りなどお祝いの際によく食べられる福岡(ふくおか)の郷土料理。

福岡市(ふくおかし)が取り組んでいる「#がめ煮つくろう」は、「がめ煮」を作ることによって、「食」を通じた健康づくりについて考え、実践すること、地元食材を日々の食事に生かすこと、福岡(ふくおか)の食文化を知り、伝えていくことのきっかけとすることを目的。

親子料理教室では、野菜の下ごしらえから調理、盛り付けまで、親子で「がめ煮」作りを体験。「がめ煮」を囲んで大切な人との「食」を楽しみ、郷土料理を未来へつないでいくことを目指す。

事例:大学生と考える食品安全~カフェインをテーマに~

名古屋市(なごやし)と食品安全委員会は、食品の安全に関する基本的な考え方や、過剰摂取が懸念されているカフェインについて、食品・栄養学を専攻する大学生と意見交換会を実施。

グループに分かれ、「身体、ごまかしてない?」、「本当に必要?そのカフェり」など大学生らしいキャッチコピーとともに、カフェインの過剰摂取について注意を促すポスターのデザイン案を作成。

4 子供の頃の食生活や今後の食生活に対する考え方

(子供の頃の食生活)

若い世代において、小学生、中学生、16~18歳の頃の食生活を振り返ってもらったところ、「家では、1日三食いずれも決まった時間に食事をとっていた」等に関して、年代が上がるにつれて「あてはまる」と回答した人の割合が減少。

(子供の頃の食生活と現在の食生活との関連)

「家では、1日三食いずれも決まった時間に食事をとっていた」について、小学生、中学生、16~18歳のどの年代においても「あてはまる」(「あてはまる」及び「どちらかといえばあてはまる」)と回答した人は、それ以外の人と比べ、現在、朝食を「ほとんど毎日食べる」と回答。

(今後の食生活に対する考え方)

若い世代において、ふだんの食生活の中で今後食育として力を入れていきたいこととして、「栄養バランスのとれた食生活を実践したい」をあげた人が男女とも最も多く、男性45.1%、女性57.9%。

他の世代に比べ、「栄養バランスのとれた食生活を実践したい」、「家族や友人と食卓を囲む機会を増やしたい」等をあげた人が多い。

コラム:若い世代(20歳代及び30歳代)が育った背景

2005年に食育基本法が施行されるとともに、栄養教諭の制度が創設。現在の20歳代は食育の取組が広がる時期に育った世代。

コラム:ウェブ調査結果等を踏まえた若い世代向けの啓発資材の作成

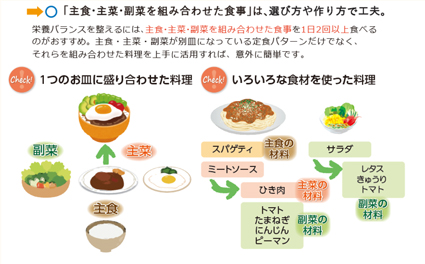

農林水産省では、2019年度に、若い世代の食育に関する課題を明らかにするため、ウェブ調査やグループディスカッションを実施。ウェブ調査の結果から、「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事」について、言葉も意味も知っている人は約半数などの実態が明らかに。

これらを踏まえ、若い世代の価値観やライフスタイルが多様化する中で、それぞれに「ちょうどよいバランスの食生活」を実践するためのヒントをわかりやすく解説する啓発資材を作成。

啓発資材「考える やってみる みんなで広げる ちょうどよいバランスの食生活」から抜粋

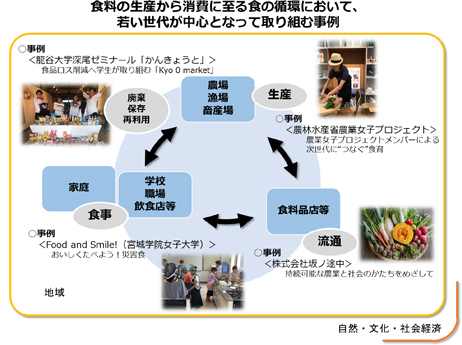

5 若い世代が中心となって取り組む食育

食料の生産から消費に至る食の循環(生産、流通、食事、廃棄・保存・再利用の過程)において、若い世代が中心となって積極的に取り組んでいる事例を紹介。

資料:農林水産省「食育ガイド」を基に作成

事例:農業女子プロジェクトメンバーによる、次世代に“つなぐ”食育

農林水産省が2013年から進めている「農業女子プロジェクト」では、取組の一つとして、企業・教育機関と連携した食育イベントや農作業体験等を実施。

2019年8月31日(やさいの日)に、都心部に住む未就学児を対象に、収穫体験、野菜ブーケ作り等を行う「831 やさいフェスタ」を実施。

子供たちは、収穫体験やクイズを通して、野菜が食卓に届くまでに様々な人が関わっていることを学ぶとともに、野菜ブーケ作りでは、野菜の種類や形を見て、触れて、楽しく学んだ。

女性農業者のスキルや実体験を生かし、農作業体験等から「食」と「農業」の大切さを知ってもらい、次の世代に“つなぐ”取組を行う。

事例:持続可能な農業と社会のかたちをめざして

「100年先もつづく、農業を。」を目標として掲げる株式会社坂ノ途中では、関西を中心に若手の新規就農者と連携し、少ない収穫量であっても消費者に届く流通の仕組みを構築。

消費者に、収穫時期によって野菜の色や状態は変化することを知ってもらい、その変化を理解し、楽しんでもらえるよう、テレビ番組での野菜紹介や野菜料理教室、子供が遊びながら野菜について学べる「やさいのきもちかるた」の制作等を行う。

有機農業など環境負荷の少ない農業への関心が高い新規就農者を支援し、消費者に野菜の本来の味や姿を伝えていくことで、持続可能な農業と社会の実現を目指す。

事例:おいしくたべよう!災害食

「Food and Smile!」は、宮城学院女子大学で管理栄養士を目指す学生が運営している、食を通じた地域の活性化に貢献することを目的としたボランティア団体。

地元企業や地域住民と連携しながら、衛生面や栄養面に配慮し、避難所や家庭にある食材で水道・電気・ガスを極力使わず簡単に調理できる「災害食」レシピを開発・普及。

事例:食品ロス削減へ学生が取り組む「Kyo(キョー) 0(ゼロ) market(マーケット)」

「Kyo(キョー) 0(ゼロ) market(マーケット)」は、龍谷(りゅうこく)大学の学生が、多くの食品が手付かずのままゴミになる現状について、「もったいない」という想いを伝える啓発イベント。

賞味期限前の食品を集めて、来場者に無料で提供する「もったいないスーパー」、小学生がクイズ形式でリサイクル素材などを学べる「食ロスかるた」、学生が来場者に食品ロスや生ごみ対策等について紹介する「エコカフェ」等を実施。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974