3 米飯給食の着実な実施に向けた取組

米飯給食は、子供が伝統的な食生活の根幹である米飯に関する望ましい食習慣を身に付けることや、地域の食文化を通じて郷土への関心を深めることなどの教育的意義を持つものです。平成30(2018)年度には、完全給食を実施している学校の100%に当たる29,553 校で米飯給食が実施されており、約911万人が米飯給食を食べています。また、週当たりの米飯給食の回数は3.5回となっています(図表2-2-6)。

農林水産省では、次世代の米消費の主体となる子供たちに、米飯を中心とした「日本型食生活」やその味覚を受け継いでもらうため、米飯給食のより一層の推進を図っています。令和2(2020)年度は、前年度に引き続き米飯給食の拡大に向けた取組への支援として、各学校が米飯給食の実施回数を増加させる場合に、政府備蓄米の無償交付を実施しました。

なお、献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素をバランス良く摂取しつつ様々な食に触れることができるように配慮することが大切です。

事例:17万人で静岡県産の鯖を味わおう!「ふじっぴー給食」

(社会的課題に対応するための学校給食の活用事業における取組)

静岡県教育委員会

静岡県教育委員会では、文部科学省の令和2(2020)年度「社会的課題に対応するための学校給食の活用事業」の委託を受け、学校給食を活用した「食品ロスの削減」と「地産地消の推進」について取り組みました。

その取組の一つ、「ふじっぴー給食」について紹介します。

静岡県は海や山に囲まれ、温暖な気候に恵まれており、多くの特産品があります。第3次静岡県食育推進計画における、学校給食での県内産の地場産物活用の目標値は45%(令和4(2022)年度)ですが、ここ数年は30%前後で推移しています。そこで、学校給食における地場産物の活用率を高めるとともに、児童生徒の静岡県への愛着を育むため、県内産の地場産物を45%以上使用し、県のキャラクターの名前を付けた「ふじっぴー給食」のモデル献立を作成しました。県内の小中学校と特別支援学校のおよそ6割に当たる約500校で実施され、約17万食が提供されました。モデル献立のメニューは「静岡緑茶まぜご飯、静岡県産鯖のねぎソースがけ、静岡野菜(チンゲン菜など)のおかか和え、静岡野菜(大根など)たっぷり豚汁、みかん、牛乳」です。

各市町の実態に応じ、市町や地域の地場産物を活用するため、モデル献立のアレンジは自由としましたが、今年度のテーマ食品である「鯖」は、必ず使用することとしました。まず、テーマ食品は、県庁内の農業、水産業及び食品ロス担当等食育関係部局の担当者による、学校給食における食育推進委員会で検討しました。市町教育委員会への調査の結果から、「学校給食で使用を推進したい地場産物」で水産物を希望する声が多く、「学校給食で食べ残しが多い食べ物」でも魚が多かったことなどから水産物にすることを決定しました。その上で、漁協等の水産関係者・食の都づくり仕事人(県産の食材を積極的に活用し、県の農林水産業や食文化の振興に貢献しているとして表彰された料理人等)・栄養教諭等による、商品開発・献立作成部会を開催し、静岡県内の水産物の漁獲量や流通等を踏まえ検討した結果、「鯖」をテーマ食品にしました。また、食品ロスが出にくい規格や子供たちの食べやすい味付け等を検討し、「鯖のでんぷん付き20g」を使用した「静岡県産鯖のねぎソースがけ」をモデル献立に取り入れました。

取組の結果、今年度の「ふじっぴー給食」での地場産物活用率は64.2%と、目標の45%を達成しました。取組を通じ、県内の水産関係者と流通についての課題を共有し、「学校給食での水産物の活用率を高める」という目標に向かって連携する体制を作ることができました。また、テーマ食品の「鯖」について、チラシや動画、給食時間の指導資料を作成し、栄養教諭等による指導を行うことで、児童生徒の地場産物についての理解を深めることができました。

今後も、本年度構築した体制を基に関係者と連携して「ふじっぴー給食」を実施し、地場産物の活用推進に取り組んでいきます。

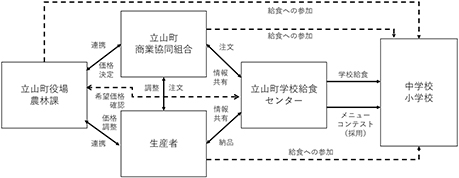

事例:学校給食における地場産物の活用について

富山県立山町(たてやままち)

富山県立山町(たてやままち)では、町内3か所で作っていた学校給食を、平成23(2011)年に立山町(たてやままち)学校給食センターとして統合したことを契機に、学校給食の地場産物納入体制を確立しました。地元の12の生産者団体との出荷調整役を担う立山町(たてやままち)商業協同組合、立山町(たてやままち)役場(農林課)、立山町(たてやままち)学校給食センターが連携し、学期ごとに規格の統一、価格の調整等を実施した上で、円滑な受注を確保しながら、学校給食での地場産物使用割合の向上に努めた結果、平成22(2010)年には27.3%であった地場産物の使用割合(重量ベース(*1))が、令和元(2019)年には51%へと向上しました。また、食育の取組として、栄養教諭による地場産物活用の指導を行うことはもちろん、小学校5年生から中学校3年生を対象に地場産物学校給食メニューコンテストを行い、優秀作品をメニューに採用したり、生産者や郷土料理の伝承人を招待したり、町のマスコットキャラクター「らいじぃ」のお誕生日会で「らいじぃ」が地場産物を紹介したりするなど、給食を楽しむ取組を織り交ぜた食育を展開しています。

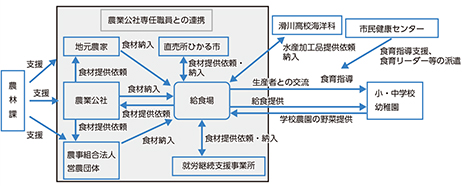

滑川市(なめりかわし)学校給食共同調理場

富山県滑川市(なめりかわし)では、平成21(2009)年度から学校給食への地場産物の導入促進に取り組み始め、平成25(2013)年度には学校給食の調理場と生産者を結ぶパイプ役として自身も野菜生産者である専任職員を滑川市(なめりかわし)の農業振興を行う滑川市(なめりかわし)農業公社に配属しました。こまめに生産者を回り、学校給食への納入を呼びかけた結果、平成20(2008)年度当初6%程度の使用割合(重量ベース)が、平成25(2013)年度には33.5%、令和元(2019)年度には62.9%と飛躍的に向上しました。また、11月24日を「学校給食なめりかわの日」と定め、市民を対象に給食を味わう日を実施し、学校給食や地場産物への理解を深めています。さらに、地元の富山県立滑川(なめりかわ)高等学校海洋科が製造したサバやベニズワイガニなどの水煮缶詰等を給食献立に導入したり、市主催の滑川(なめりかわ)産食材を使った一品料理コンテストの優秀賞を学校給食でメニュー化したりするなど地域全体を巻き込んで地産地消の取組を進めています。

*1 富山県においては、学校給食における県産食材の目標を重量ベースで設定している(現状値(令和元(2019)年)534トン→目標(令和3(2021)年)700トン)。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974