第5節 食品関連事業者等による食育推進

「スマート・ライフ・プロジェクト」

ロゴマーク

食育の推進に当たっては、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者等の関係者間の連携と、各分野における積極的な取組が不可欠です。食品関連事業者等は、消費者と接する機会が多いことから、食育の推進に占める役割は大きく、様々な体験活動の機会の提供や健康に配慮した商品・メニューの提供、食に関する情報や知識の提供が求められています。

近年、食品製造業、小売業、外食産業を始めとした食品関連事業者等による食育活動は、CSR(企業の社会的責任)活動の一環としてなど、様々な位置付けで取り組まれています。

具体的な取組内容は、工場・店舗の見学、製造・調理体験、農林漁業体験、料理教室の開催等のほか、店舗での食育体験教室の開催、出前授業、提供するメニューの栄養成分表示や、食生活に関する情報提供等、幅広いものとなっています。例えば公益社団法人日本給食サービス協会では、会員の事業者が給食を提供する社員食堂等で健康に配慮した食事を提供するとともに、「給食施設における栄養情報提供ガイド(2020 年)」を日本給食経営管理学会と共同で作成し、エネルギー等の栄養成分表示の適正な運用を行うなど、健康に関する情報提供の取組も行っています。また、「新しい生活様式」の実践が求められる中、オンラインでの取組も増えています。

厚生労働省では、平成25(2013)年度から開始した「健康日本21(第二次)」において、健康寿命の延伸に向け、企業・民間団体・地方公共団体と協力・連携した取組として「スマート・ライフ・プロジェクト」 を推進しています。「スマート・ライフ・プロジェクト」が推進するテーマの一つに「食生活」があり、これに関する優良事例を取りまとめた事例集を公式ウェブサイト内に掲載しています。

農林水産省では、「果樹農業振興基本方針」(令和2(2020)年4月30日農林水産省決定)に基づき、果物は嗜好品ではなく、適量を毎日の食生活に取り入れるべき必需品であるということについて、科学的見地からの理解が広まるよう多角的な取組を行っています。具体的には、生産者団体と協力し「毎日くだもの200グラム運動」による家庭や学校給食等における果物の摂取を促進するほか、栄養面では各種ビタミン、ミネラル及び食物繊維の摂取源として重要な食品であり、健康の維持・増進に役立つ機能性関与成分も含まれているといった健康への有益性の周知、社会人(企業)を対象とした普及啓発(「デスクdeみかん」等)に取り組んでおり、果物の摂取が生涯にわたる食習慣となるよう、その定着を推進しています。

さらに、農林水産省では、地域の食文化の継承に向けた調理体験や、食や農林水産業への理解を深めるための体験活動の提供等、地域における食育活動を実施する食品関連事業者等に対する支援を行いました。

令和2(2020)年度には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、滞留の発生や価格下落等が生じている一部の国産果物、野菜について、農業者団体等を通じて、希望する小中学校等の学校給食に無料で提供するとともに、生産者等による食育教室を行いました。

また、秋から冬にかけて天候が順調であったため、例年と比べて生育が良好で、安価傾向となった野菜の消費拡大を図るため、昨年度に引き続き、「野菜を食べよう」プロジェクトを実施し、消費者に対してはSNS(Twitter)等を通じたお手頃価格の野菜やメニューの紹介、小売、食品企業等の事業者団体に対しては野菜を豊富に使用したメニューの提案、商品の製造、販売等を依頼しました。

「令和元年国民健康・栄養調査」では、1日当たりの野菜類摂取量の平均値は280.5g、果実類摂取量の平均値は100.2gでした(図表2-3-3、2-3-4)。

「健康日本21(第二次)」では、野菜摂取量の平均値350gと果物摂取量100g未満の者の割合30%を目標としています。また、「毎日くだもの200グラム運動」では果物摂取量200gを推奨しています。いずれも到達しておらず、年齢階級別に見ると、野菜類、果実類ともに若い世代ほど摂取量が少なくなっています。また、果実類(ジャムを除く)の摂取量ごとの人数の割合をみると、20歳以上での摂取量100g未満の者の割合は61.6%となっています。(図表2-3-5、2-3-6、2-3-7)。引き続き、摂取量増加のため、野菜や果物の安定供給とともに、消費者への普及・啓発の取組が重要です。

日本と米国の野菜消費量を比較してみると、1人1年当たりの野菜消費量は、米国では近年やや減少しているものの1970年代から長期的に増加傾向で推移する一方、我が国では減少傾向で推移したことから、1990年代中頃以降は、米国が我が国を上回って推移しています(図表2-3-8)。

米国における野菜の消費の増加理由としては、<1>カット野菜等の多種類で利便性の高い商品・商材の開発と普及、<2>カリフォルニア州などの野菜産地での生産拡大、<3>コールドチェーンの導入による遠距離輸送の実現、<4>「アメリカ合衆国上院栄養問題特別委員会報告書(1977年12月)」(通称:マクガバンレポート)を踏まえた栄養政策の推進等が挙げられます。

事例:地域で広がる「さかな丸ごと食育」の取組

一般財団法人東京水産振興会(東京都)

一般財団法人東京水産振興会(以下「東京水産振興会」という。)では、消費者への魚食普及を目的に、日常的な水産物の摂食とその効果に関する食生態学的研究を行い、その成果として、平成23(2011)年に「さかな丸ごと探検ノート(*1)」(以下「探検ノート」という。)を発刊しました。そして、「探検ノート」を活用した「さかな丸ごと食育」実践活動を、栄養・食を支える専門家の質を高める研修事業等を行っているNPO法人食生態学実践フォーラムと連携して行っています。

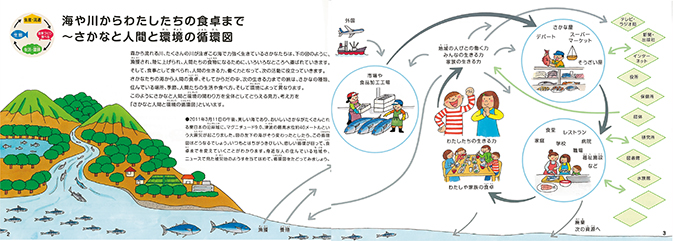

「さかな丸ごと食育」の特徴は、「人間と食物と環境との関わり」の深さ・広さ・その循環性について魚を例に、研究や実践で検証してきた「根拠のある内容」を基に学び合うことによって、学習者が考え、工夫し、実践できる力を育むことを狙っていることです。地球の資源である魚の生態や生産・流通から食卓までのフードシステムを含め、生きる力の形成へと、魚のことを「丸ごと探検」します。その実践活動の特徴は、学習を支援する質の高い人材を養成し、全国的かつ組織的であること、魚は地域の特徴が色濃く多様であり、地域の特性を生かしていることです。これまでに登録された養成講師(*2)は850名になり、上記の研究の成果、新開発した教材、活動事例の紹介等のニュースレターを共有し、活動に生かし合っています。

「さかな丸ごと探検ノート」-さかなと人間と環境の循環図

【豊海(とよみ)おさかなミュージアムを拠点に広がる「さかな丸ごと食育」の取組】

東京都豊海(とよみ)水産埠頭(ふとう)にある東京水産振興会は、情報発信施設の豊海(とよみ)おさかなミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を運営しており、そのミュージアムを会場とし、食育セミナーを実施しています。セミナーは、NPO法人食生態学実践フォーラムの理事である専門講師と東京水産振興会の職員でもある養成講師が中心となり、ミュージアムのある地域の子供や大人とともに、それぞれ月1回、継続して実施しています。参加者は、「探検ノート」を活用しながら、ミュージアムに豊富にある書籍や映像などの資源も参考にして旬の魚について調べたり、併設されたキッチンで魚料理を主菜にした食事づくりをしたり、魚についての理解を深め、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を共食して、学びます。

令和2(2020)年度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりミュージアムを閉館せざるを得ない期間がありましたが、参加者とメールでやりとりをしたり、参加者が他の参加者に資料を届けたり、セミナーを開催できない状況でも情報を共有することによって、つながりを継続できるよう工夫を凝らしました。今後も、ミュージアムは、地域の人々が「さかな丸ごと」の面白さや大切さに気付くことができ、いきいきと過ごすことができる場となるよう、地域の人とのつながりを大切にした活動を続けていきます。

【地域の特性を生かした「さかな丸ごと食育」を共有して広がる地域の連携】

「さかな丸ごと食育」の専門講師である宮城学院女子大学教授は、学生とともに、塩釜市(しおがまし)水産振興協議会と連携し、塩竈市(しおがまし)魚市場を拠点とした「塩竈(しおがま)さかな丸ごと探検隊」の活動を行っています。塩竈(しおがま)の子供たちに魚の町である塩竈(しおがま)(*3)のことをもっと知ってもらうことも狙いの一つです。

塩竈市(しおがまし)魚市場は、東日本大震災により被災し、平成27(2015)年7月に一部が再建(*4)されました。その際、魚を売るだけでなく、消費者と直接関わる活動も行いたいと、「魚食普及スタジオ」を併設しました。「塩竈(しおがま)さかな丸ごと探検隊」では、魚市場の人々からメバチマグロのブランド「三陸塩竈(しおがま)ひがしもの」の話や取扱い日本一の冷凍キンメダイが塩竈(しおがま)の加工業者の手により加工製品になる話を聞いたり、スタジオでキンメダイの干物や特産品の揚げかまぼこを作ったり、地域の加工場の揚げかまぼこ作りに使った廃油をバイオディーゼル燃料にした市内循環バスを見学したりします。参加した子供たちは、「日本一、すげえ!」、「おいしい!」、「バスの排気口から揚げかまぼこの匂いがする。」など、「さかな丸ごと食育」を体感します。また、魚市場で開かれるお祭りで活動の内容を地域の人々に報告(発信)する機会を設けており、子供たちは学んだことを他者に伝えることによって、やりがいも体感します。

令和2(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症の感染予防のために、人数を減らして実施を続けました。また、「塩竈(しおがま)さかな丸ごと探検隊」の「学ぶ」から「伝える」までの一連の活動を「塩竈(しおがま)モデル」として冊子にまとめました。

東京水産振興会は、生産者と消費者の双方の視点に立った水産業の振興に取り組んでおり、「さかな丸ごと食育」の推進はその柱となっています。このような経緯を踏まえ、「さかな丸ごと食育」の取組を地域に根ざした持続的な活動として定着させ、より一層推進していくため、塩竈市(しおがまし)(塩竈市(しおがまし)魚市場)と連携して「塩竈(しおがま)モデル」を活用した「さかな丸ごと食育」活動を進めていくとともに、食育の推進と魚食普及等を目的とした包括連携協定締結に向け協議を進めています。

1 編著:足立己幸、著:竹内昌昭、発行:一般財団法人東京水産振興会(2011)

2 「さかな丸ごと食育」の講師には、専門講師と養成講師の2種類があり、いずれも所定の研修を修了する必要がある。

3 塩竈市(しおがまし)は全国に13か所ある特定第3種漁港(第3種漁港(利用範囲が全国的な漁港)のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるもの)の一つで、全国有数のマグロ水揚げ港である塩釜漁港を有するとともに、かまぼこなどの水産加工品の製造工場も多く、水産業が基幹産業として深く根付いた地域である。

4 その後、平成29(2017)年に全面改築工事を終えた。

事例:地域の関係者と共に農林水産物の活用と食育を一体的に推進~地産

地消や食文化の継承等を通じた持続可能な地域づくりと人づくり~

(第4回食育活動表彰農林水産大臣賞受賞)

生活協同組合コープおきなわ(沖縄県)

生活協同組合コープおきなわ(以下「コープおきなわ」という。)では、様々な関係者と連携し、子供から大人まで幅広い世代に対し、地産地消の促進や食文化の継承に関する取組を実施しています。

中学校を対象にした取組では、学校や行政、生産者、地元企業、大学等と連携し、キャリア教育の一環として行われている地域の特産品を活用した商品開発を支援しています。中城村(なかぐすくそん)立中城(なかぐすく)中学校の2年生が、特産品を利用して観光客にも地元の人にも愛される商品開発を目指し取り組んだプロジェクトでは、コープおきなわの職員が助言を行うとともに、地域と生産者やメーカーをつなぐ橋渡し役を担いました。クラスごとに「島ニンジンケーキ」などの地域の特産品を使った商品を開発し、生徒自らがコープおきなわの店舗で販売しました。地域が一体となって地産地消を推進するとともに、中学生が自ら地域の歴史や特徴、産業の課題や農林水産物の特性を発見し、特産品販売を通じて地域の魅力を発信することで、地域の「誇り」を感じることのできる取組となっています。

また、生産者や地元企業と連携した「親子米づくりスクール」や「定置網体験ツアー」を開催し、生産から販売、消費までの一連の流れを体験することで、食の循環について学ぶ機会の提供を行っています。例えば、「定置網体験ツアー」には、定置網漁体験だけでなく、市場でのセリ体験、店舗での加工体験や販売体験も含まれています。さらに、旬の沖縄食材に触れ、食事作りを楽しむきっかけを提供する子供向けや親子向けの料理教室、沖縄の伝統的な食文化を継承するための琉球料理教室や薬膳料理講習会の実施等、多岐にわたる活動を行っています。

食育を通した地域の活性化や中学生の成長は沖縄の未来づくりそのものであり、今後も、活動を工夫しながら取組を継続していきたいと考えています。

事例:みんなの食の学校「全国おにぎりキャラバンオンライン」

オーガニック料理教室ワクワクワーク(神奈川県)

オーガニック料理教室ワクワクワーク(以下「ワクワクワーク」という。)では、「小さな料理教室からできること全てに取り組むこと」をモットーに、平成30(2018)年から食品ロスの削減や有機農業についての講座を開催するなど、「持続可能な食」について学ぶ取組を続けてきました。

「おにぎりキャラバン」は、「毎日のごはんは宝物」をテーマに、どの世代にとっても身近なおにぎりを通して食の楽しさ・大切さを伝えるプロジェクトで、これまで延べ1,000名以上の方が参加しています(令和3(2021)年2月時点)。「おにぎりキャラバン」は、当初、おにぎりと味噌汁とその地域の郷土料理の大切さを伝えながら全国を回る企画でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により実施が難しくなりました。そこで、全国の学校一斉休業をきっかけとして、自宅等からでも参加できるよう、オンラインの参加型ワークショップに切り替え、令和2(2020)年4月から開始しました。

ワークショップの参加者は、炊いたごはんや具材、海苔などを準備し、自宅等からオンラインで参加します。ワークショップでは、まずワクワクワークの認定講師が「おにぎりキャラバンで伝えたいこと」を話します。そして、おにぎりに関するクイズを出題したり、「おにぎりの思い出話タイム」として、参加者がそれぞれのおにぎりに関する思い出を話します。その後、講師がおいしいおにぎりの握り方をレクチャーし、参加者みんなでおにぎりを握り、最後に全員が「今日のおにぎり」を紹介します。オンラインの取組を始めてから、全国から、高齢者や障がいのある方も参加できるようになり、様々な地域や世代、性別の方が一堂に集まる取組となっています。参加者からは、「家族の人が食べてくれるのがたのしみです。」、「素手で握るおにぎりがこんなにおいしいことを初めて知りました。」などの感想が寄せられています。

「おにぎりキャラバン」の取組は、復興支援を目的とした陸前高田市(りくぜんたかたし)とのコラボレーションや、Instagramでのフォトコンテスト、オリジナルのおにぎりレシピコンテスト等にも発展し、全世代の方が楽しめる複合的なプロジェクトとなっています。こうした取組が評価され、令和2(2020)年度、農林水産省・消費者庁・環境省連携「あふの環プロジェクト(*1)」主催「サステナアワード2020伝えたい日本の“サステナブル”(*2)」にて受賞作品に選定されました。

1 「あふの環2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~」。持続的な消費拡大に向け、生産から消費までのステークホルダーの連携を促進するため農林水産省・消費者庁・環境省が連携して立ち上げたプロジェクト

2 「サステナアワード」とは、SDGsゴール12「つくる責任つかう責任」を踏まえ、食や農林水産業に関わる持続可能なサービス・商品を扱う地域・生産者・事業者の取組の中で、特に社会的課題の解決につながり、わかりやすく大勢の人の関心を引き付ける取組を表彰するもの。令和2(2020)年度、第1回の表彰を行った。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974