3 米飯給食の着実な実施に向けた取組

米飯給食は、子供が伝統的な食生活の根幹である米飯に関する望ましい食習慣を身に付けることや、地域の食文化を通じて郷土への関心を深めることなどの教育的意義を持つものです。平成30(2018)年度には、完全給食を実施している学校の100%に当たる29,553校で米飯給食が実施されており、約911万人が米飯給食を食べています。また、週当たりの米飯給食の回数は3.5回となっています(図表2-2-6)。

農林水産省では、次世代の米消費の主体となる子供たちに、米飯を中心とした「日本型食生活(*1)」を受け継いでもらうため、米飯給食のより一層の推進を図っています。令和3(2021)年度は、前年度に引き続き米飯給食の拡大に向けた取組への支援として、各学校が米飯給食の実施回数を増加させる場合に、政府備蓄米の無償交付を実施しました。

なお、献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素をバランスよく摂取しつつ様々な食に触れることができるように配慮することが大切です。

1 ごはん(主食)を中心に、魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆類、果物、お茶など多様な副食(主菜・副菜)等を組み合わせた、栄養バランスに優れた食生活

事例:学校給食における地場産物の活用について

岐阜県瑞穂市(みずほし)

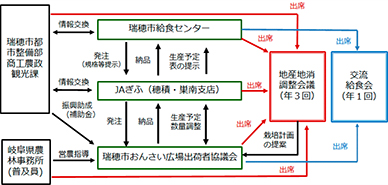

岐阜県瑞穂市では、給食センターと商工農政観光課、生産者・生産者団体等と連携した地産地消に取り組んでいます。学校給食に計画的に地場産物を提供できるよう、年3回開催する「瑞穂市地産地消調整会議」の場で、あらかじめ作成された献立を基に使用する野菜の品目と数量を見積もり、必要量の栽培計画を策定し、生産者(出荷者協議会)に提案します。年1回開催される給食センターと全生産者との「交流給食会」では、調理現場と生産現場の現状を相互に伝え合うことで、双方の理解を深めるとともに、児童生徒からの感謝の気持ちを生産者に伝えることで、生産者の学校における食育の推進や地産地消の取組に貢献しているという意識を醸成しています。

年間を通して地場産物を使用するための工夫として、生産者団体と生産者が連携し、生徒が考案した、地場産のかぼちゃ、里芋及び柿等の食材を使ったオリジナル加工品(里芋コロッケ、柿ジャム等)を製造し、給食の献立に取り入れています。こうした取組によって提供されている地場産物について、児童生徒に知ってもらうため、毎月「地産地消献立の日」を設定し、給食の時間に動画等を通して給食に使われている地場産物等を紹介するとともに、調理の様子を見せるなど、食に関する指導を行っています。また、子供の食生活における実践力を育成するため、「親子で一緒に考える小学生学校給食料理コンテスト」を実施しているほか、中学校では給食のレシピの考案が行われており、それらで考案された地場産物を使った料理は、給食の献立に継続的に導入しています。今後も、児童生徒が地域における食の豊かさを実感できるよう、給食センターが拠点となり、児童生徒を主体とする食育の取組を実施することにより、家庭と地域(生産者等)がつながるよう取り組むこととしています。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125

FAX番号:03-6744-1974