3 米飯給食の着実な実施に向けた取組

米飯給食は、子供が伝統的な食生活の根幹である米飯に関する望ましい食習慣を身に付けることや、地域の食文化を通じて郷土への関心を深めることなどの教育的意義を持つものです。令和3(2021)年度には、完全給食を実施している学校の100%に当たる29,214校で米飯給食が実施されており、約922万人が米飯給食を食べています。また、週当たりの米飯給食の回数は3.5回となっています(図表2-2-6)。

農林水産省では、次世代の米消費の主体となる子供たちに、米飯を中心とした「日本型食生活(*1)」を受け継いでもらうため、米飯給食のより一層の推進を図っています。令和4(2022)年度は、前年度に引き続き米飯給食の拡大に向けた取組への支援として、各学校が米飯給食の実施回数を増加させる場合に、政府備蓄米の無償交付を実施しました。

なお、献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせて、児童生徒が各栄養素をバランスよく摂取しつつ様々な食に触れることができるように配慮することが大切です。

*1 ごはん(主食)を中心に、魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆類、果物、お茶など多様な副食(主菜・副菜)等を組み合わせた、栄養バランスに優れた食生活

事例:学校給食における地場産物の活用について

島根県雲南(うんなん)市

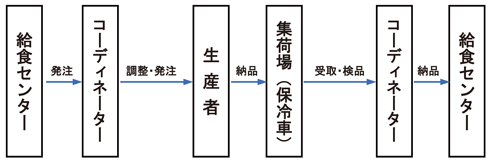

島根県雲南市では、令和元(2019)年に市内に6つあった給食センターが3つに統合されることをきっかけに、平成30(2018)年度及び令和元(2019)年度に地産地消コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の派遣を受け、地場産物の供給体制の見直しを行いました。具体的には、給食センターまでの距離が遠くなり、納入困難になる生産者がいることから、地元の直売所に一時的に農産物を保管できる保冷庫を整備するなど、4か所の保冷庫を集荷場として活用することで生産者の負担軽減を図りました。また、市は自ら農政課と教育委員会にコーディネーターを配置し、コーディネーターが栄養教諭に対して地場産野菜の特徴や品種の情報提供を行うとともに、生産者に対しては調理現場で出た課題を伝え、作付品種を統一したり、品質が悪い場合には生産指導員が直接農家に栽培指導を行ったりするなどの改善を図りました。

その結果、統合した給食センターだけでなく、市全体で学校給食での地場産野菜の使用割合(重量ベース)が増加し、平成29(2017)年度の36.4%から令和3(2021)年度には54.0%となりました。また、生産者と給食センターの間の調整業務をコーディネーターが担うことにより、栄養教諭が生徒への食育に注力できるようになりました。例えば、生産者への取材を基にした動画及び食育だよりの作成、地場産物を多く取り入れた献立を提供する「雲南☆まいもんの日」、「雲南市地産地消月間」等の取組を行っています。さらに、納入される野菜の中には天候や献立の影響で余剰が発生するものがあることや、消費者から給食用野菜を購入したいとの要望があったことを踏まえ、令和3(2021)年に地元の生産者グループが中心となり、「雲南市給食向け野菜栽培者マーク」(給食用野菜を栽培している生産者の商品であることが識別できるマーク)を考案しました。マークを付けた野菜は市内の直売所等で広く販売され、生産者の所得向上にもつながっています。

雲南市における地場産野菜の納入体制

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

代表電話番号:03-3502-8111(内線4578)

ダイヤルイン:03-6744-2125