脂質のとりすぎに注意

更新日:2025年5月13日

近年、日本人で脂質をとりすぎている人の割合が増えていることを示すデータが得られています。脂質のとりすぎは、肥満や心筋梗塞をはじめとする循環器疾患などの健康リスクを高めることが示されており、食生活において注意する必要があります。

脂質のとりすぎ

「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、総脂質からの摂取エネルギーが総摂取エネルギーに占める割合(これを「脂肪エネルギー比率」と言います。)の目標量を、1歳以上の男性・女性で20%以上30%未満としています。

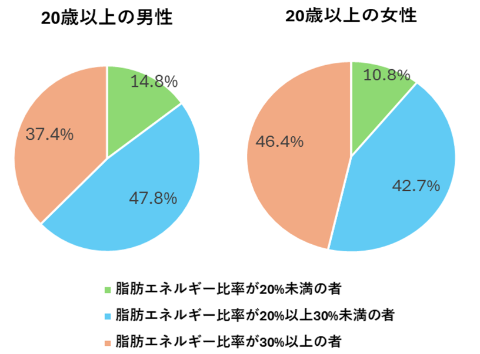

これに対して、令和5年(2023年)国民健康・栄養調査の結果(厚生労働省)によれば、脂肪エネルギー比率が30%を超えている人の割合は、20歳以上の男性では約37.4%、20歳以上の女性では約46.4%という結果が示されています。また、年次推移でみると、男女ともに脂肪エネルギー比率が30%以上の人の割合が大きくなっています。(さらに詳しくは国民健康・栄養調査の結果(厚生労働省)をご覧下さい。)

図:脂肪エネルギー比率の分布(20歳以上)

(図:令和5年国民健康・栄養調査結果(厚生労働省)をもとに農林水産省が作成)

飽和脂肪酸のとりすぎ

「日本人の食事摂取基準(2025年版)」は、18歳以上の男女の飽和脂肪酸摂取の目標量を、総摂取エネルギーの7%相当以下としています。

令和5年(2023年)国民健康・栄養調査の結果から計算したところ、20歳以上の日本人の飽和脂肪酸の平均摂取量は、総摂取エネルギーの8.3%相当でした。また、平成17~19年度(2005-2007年度)に農林水産省が試験的に行った飽和脂肪酸の摂取量の推定では、通常の食生活において20歳以上の日本人が摂取している飽和脂肪酸の平均的な量は、総摂取エネルギーの8.2%に相当する量でした。飽和脂肪酸をとりすぎることがないよう、注意する必要があります。(さらに詳しくは、「農林水産省の取組」及び「トランス脂肪酸の低減」をご覧下さい。)

脂質の摂取は質と量を考えて

「食生活指針」は、一人ひとりの健康増進、生活の質の向上、食料の安定供給の確保などを図ることを目的とした10項目を定めたものです。この7番目に「食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて。」とのポイントが示されています。この指針を実践するために、「動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくとりましょう」、「栄養成分表示を見て、食品や外食を選ぶ習慣を身につけましょう」との具体的に取り組むべき内容が示されています。

食生活指針にもあるとおり、脂質は、その種類によって健康に及ぼす影響が異なりますので、「量」だけではなく「質」にも注意を払う必要があります。動物、植物、魚には、それぞれ異なる種類の脂肪酸が含まれています。これらの食品を、日常の食事の中でバランス良く食べるようにすることが大切です。

なお、食品や料理をみただけで、脂質がどのくらい含まれているのかを把握するのは簡単ではありません。そのような場合には、栄養成分表示や日本食品標準成分表などを参考にすることもできます。

参考リンク

- 栄養成分表示について(消費者庁)〔外部リンク〕

- 日本食品標準成分表・資源に関する取組(文部科学省)〔外部リンク〕

- 食品成分データベース(文部科学省)〔外部リンク〕

お問合せ先

消費・安全局食品安全政策課

担当:化学物質管理班

代表:03-3502-8111(内線4453)