集落営農実態調査の概要

調査の目的

本調査は、「食料・農業・農村基本計画」(令和7年4月11日閣議決定)において、サスティナブルな農業構造の構築の実現に向けた担い手として位置付けられた集落営農組織の育成・確保等に係る施策の企画・立案、推進等に必要な資料の整備を行うことを目的とする。

調査の沿革

| 平成17年: | 「食料・農業・農村基本計画」において担い手として位置づけられた集落営農の基本的な構造を把握する「集落営農実態調査」を市区町村を対象に開始 |

|---|---|

| 平成19年: | 「食料・農業・農村基本計画」において担い手として位置づけられた集落営農の実態を把握し、集落営農の育成、法人化の推進などに係る施策の企画・立案等に必要な資料を作成するため、集落営農実態調査を深掘りする調査として「集落営農活動実態調査」を集落営農を対象に実施 |

| 平成22年: | 「集落営農実態調査」と「集落営農活動実態調査」の調査体系を見直し、体系を1本化 |

| 平成28年: | 「集落営農活動実態調査票」で把握していた事項を「集落営農実態調査票」に統合。現在に至る |

調査の根拠法令

本調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。

調査の対象

本調査は、全国の市区町村(全域が市街化区域である市区町村又は耕地の存在が認められなかった市区町村を除く。)を対象に調査を実施している。

抽出方法

毎年2月1日現在の市区町村のうち、全域が市街化区域である市区町村又は耕地の存在が認められなかった市区町村を除く、全ての市区町村を調査対象とする。

ただし、市区町村が、全域が市街化区域である市区町村又は耕地の存在が認められなかった市区町村に該当するか否かの確認は、農林業センサス(農山村地域調査)の対象となる農業集落の確認時に合わせて行う。

調査事項

- 集落営農の概要

(1)継続等区分

(2)設立年次

(3)集落営農の組織形態

(4)法人化した年

(5)経営所得安定対策への加入状況

(6)地域農業における位置付けの有無

(7)集落営農の構成 - 集落営農の営農状況

(1)経営規模・農地利用の現状

(2)集落内の営農を一括管理・運営

(3)集落営農の活動内容

(4)集落営農の構成員のうち、主たる従事者数

(5)集落営農の農業経営のために常雇いした者の有無

(6)農業用機械の利用状況

(7)収支の共同経理の状況

調査の時期

- 調査期日

毎年2月1日現在 - 調査票の配布・回収

(1)調査票の配布

毎年1月上中旬

(2)調査票の回収

毎年3月上旬

調査の方法

調査は、農林水産省―民間事業者―報告者の調査系統で実施する。

農林水産省から調査業務を受託した民間事業者から調査対象に対して調査票を電子メールにより配布し、政府統計共同利用システムのオンライン調査システム又は電子メールにより回収する自計調査の方法により実施している。

集計・推計方法

本調査の集計は、農林水産省 大臣官房統計部 経営・構造統計課センサス統計室において行っている。

集計は、市区町村ごとの調査結果を単純積み上げにより算出している。

用語の説明

- 集落営農

(1)本調査における集落営農とは、「集落」を単位として(注1)農業生産過程における一部又は全部についての共同化・統一化に関する合意(注2)の下に実施される営農(農業用機械の所有のみを共同で行う取組(注3)及び栽培協定又は用排水の管理の合意のみの取組(注4)を除く。)をいう。

(注1)「集落」を単位として

集落営農を構成する農家の範囲が、一つの農業集落を基本的な単位としていること。例外として、他集落に属する少数の農家が構成農家として参加している場合や、複数の集落を一つの単位として構成する場合を含む。

なお、集落を構成する全ての農家が何らかの形で集落営農に参加していることが原則であるが、集落内のおおむね過半の農家が参加している場合はこれを含む。

また、大規模な集落の場合で、集落内に「組(くみ)」等、実質的に集落としての機能を持った、より小さな単位がある場合は、これを集落の単位とする。

(注2)農業生産過程における一部又は全部についての共同化・統一化に関する合意

集落営農に参加する農家が、集落営農の組織形態、農地の利用計画、農業用機械の利用計画、役員やオペレーター等の選定、栽培方法その他の集落としてまとまりを持った営農に関する事項について行う合意をいう。

(注3)農業用機械の所有のみを共同で行う取組

農業用機械を集落で共同所有するが、その利用については、各農家が自作地の耕作等のために個人ごとに借りて行うものをいう。

(注4)栽培協定又は用排水の管理の合意のみの取組

集落内の品種の統一等の栽培協定又は集落としての用排水の合理的な利用のための管理のみを行うものをいう。

(2)具体的には、次のいずれかに該当する取組を行っているものをいう。

ア 集落で農業用機械を共同所有し、集落ぐるみのまとまった営農計画等に基づき、集落営農に参加する農家が共同で利用している。

イ 集落で農業用機械を共同所有し、集落営農に参加する農家から基幹作業の委託を受けたオペレーター組織等が利用している。

ウ 集落の農地全体を一つの農場とみなし、集落内の営農を一括して管理・運営を行っている。

エ 認定農業者、農地所有適格法人等、地域の意欲ある担い手に農地の集積、農作業の委託等を進めながら、集落ぐるみのまとまった営農計画等により集落単位での土地利用及び営農を行っている。

オ 集落営農に参加する各農家の出役により、共同で(農業用機械を利用した農作業以外の)農作業を行っている。

カ 作付地の団地化等、集落内の土地利用調整を行っている。 - 継続等区分

本年の調査で把握した集落営農について前年調査との関係を整理した区分をいう。組織として継続している場合(名称変更及び法人化した組織を含む。)は「継続」、過去1年間に新たに設立された集落営農は「新規」、前年調査で把握された複数の集落営農が一つの組織となったものは「統合」、前年調査で把握された集落営農が複数の組織に分かれたものは「分割」とした。

また、他の組織との統合により解散した場合は「統合による解散」、それ以外で解散等した場合は「解散」とした。

なお、「統合」及び「分割」は集落営農を単位とした組織の再編であり、一部の構成農家の参加や脱退は、これに当たらない。 - 設立年次

集落営農の設立年次とする。ただし、統合・分割・法人化による組織体制の変更があった場合は、その時点を設立年次とする。 - 組織形態

(1)農事組合法人

農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき、「組合員の農業生産についての協業を図ることにより、共同の利益を増進すること」を目的として設立された法人をいう。

(2)株式会社

会社法(平成17年法律第86号)に基づき、株式会社の組織形態をとっているものをいう。

なお、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)に規定する特例有限会社の組織形態をとっているものを含む。

(3)合名会社

会社法に基づき、合名会社の組織形態をとっているものをいう。

(4)合資会社

会社法に基づき、合資会社の組織形態をとっているものをいう。

(5)合同会社

会社法に基づき、合同会社の組織形態をとっているものをいう。

(6)その他

農業協同組合法に基づく農事組合法人及び会社法に基づく会社以外の法人(NPO法人等)をいう。

(7)非法人

法人格を有しない任意組織をいう。 - 地域計画において農業を担う者として位置付けられている

地域計画において農業を担う者として位置付けられている場合をいう。

地域計画とは、人・農地プラン(農業者が話合いに基づき、地域農業における中心経営体、当該地域における農業の将来の在り方などを明確化したもの)を基礎として、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図などを明確化したものをいう。 - 実質化している人・農地プランの中心経営体として位置付けられている

実質化している人・農地プランの中心経営体(地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者)として位置付けられている場合をいう。

実質化している人・農地プランとは、次のいずれかの場合のプランをいう。

(1)既存プランの全部又は一部を対象区域とし、区域の過半の農地について、近い将来の農地の出し手と受け手が特定され、実質化していると市町村が判断している区域のプラン。

(2)地域の実情に合わせて設定された対象区域について、以下のアからウまでの地域の話合いのプロセスを、一つ一つステップを踏んで作成されたプラン。

ア アンケートの実施(農地利用に関するアンケート調査が行われている)

イ 現況把握(農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況が地図により把握されている)

ウ 今後地域の中心となる経営体(中心経営体)への農地の集約化に関する将来方針の作成(農地利用を担う中心経営体に関する方針が定められている) - 集落営農を構成する農業集落数

集落営農を構成している農業集落数をいう。

地縁的に、他集落に属する少数の農家が構成農家として参加している場合は、農業集落数に含まない。

なお、集落内に「組(くみ)」など、実質的に集落としての機能を持った、より小さな単位があり、「組」の中で集落営農が行われている場合は、1集落とする。 - 当該集落営農が存在する農業集落

一つの農業集落内の農家が構成する集落営農の場合は当該農業集落を、複数の農業集落の農家が構成する集落営農の場合は関係する農業集落をいう。 - 集落内の総農家数

「当該集落営農が存在する農業集落」内の総農家数をいい、農地を所有している世帯(土地持ち非農家等)を含む。

ただし、集落内の「組」の中で集落営農活動が行われている場合は、「組」内の総農家数とする。

集落営農が複数の農業集落の農家によって構成されている場合(地縁的に、他集落に属する少数の農家が構成農家として参加している場合は除く。)は、該当する農業集落ごとの総農家数を合計した数とする。 - 集落営農に参加している農家数(構成農家数)

農作業を受託している農家、委託している農家、集落内の営農に係る事項について合意している農家等何らかの形で集落営農に参加している農家をいい、農地を所有している世帯(土地持ち非農家等)を含む。

なお、次に該当するいずれの場合においても、集落営農ごとに一括して全ての参加農家数とする。

(1)複数の農業集落の農家によって構成されている場合。

(2)地縁的に、他集落に属する少数の農家が構成農家として参加している場合。

(3)集落内の「組」の中で集落営農活動が行われている場合。 - 主たる従事者

当該集落営農の構成員のうち、その組織が行う耕作又は養畜を中核的に担う者をいう。 - 集落営農の農業経営のために常雇いした人

集落営農が農業経営のため、あらかじめ、年間7か月以上の契約(口頭の契約でもよい。)により雇った者(期間を定めずに雇っている者も含む。)で、賃金を支払い従事させている者をいう。

なお、外国人技能実習生及び特定技能で受け入れた外国人を含む。

(1)農場長や管理人であっても、雇われている者であれば該当するが、集落営農の構成員は該当しない。

(2)調査期日において、雇った期間が7か月に達していないが、7か月以上雇う予定の者は該当する。

(3)7か月以上の契約で雇い入れたが、実際は雇っていた期間が7か月未満であった場合は該当しない。

なお、農業経営のために雇った者をいい、主に農業以外の仕事のため雇った者を農繁期等に一時的に農業経営に従事させた場合は該当しない。 - 集落内の総耕地面積

「当該集落営農が存在する農業集落」内の耕地面積をいう。

ただし、集落内の「組」の中で集落営農活動が行われている場合は、「組」内の総耕地面積とする。

集落営農が複数の農業集落の農家によって構成されている場合(地縁的に、他集落に属する少数の農家が構成農家として参加している場合は除く。)は、該当する農業集落ごとの耕地面積を合計した数とする。 - 現況集積面積

次の経営耕地面積及び農作業受託面積を合計した面積をいう。

(1)経営耕地面積

集落営農が現在経営する耕地をいい、自己所有地に借地を加えたものをいう。

なお、集落営農が関わっている面積全体を把握する必要があるため、農地の利用調整など集落営農が経営する耕地に該当しない面積についてもこれに含む。

(2)農作業受託面積

集落営農として農作業を受託した実面積(同一の土地で異なる種類の農作業を受託した場合は重複して計上しない(延べ面積としない))をいい、部分作業受託を行った場合も含む。

なお、統計表の受託面積は、複数の集落営農が同一の土地で農作業を受託した場合に面積の重複がある。 - 集落内の営農を一括管理・運営している集落営農

集落の農地全体を一つの農場とみなし、農業生産過程における全部についての共同化・統一化に関する合意の下に営農を実施している集落営農(農業生産過程のうち、防除等の一部作業を構成農家が個別に行う場合であっても、そのことに関する合意がされているものを含む。)をいう。 - 集落営農の活動内容

次の活動について、組織の活動状況をみるものである。

(1)農産物等の生産・販売活動

集落営農による農産物又は農産加工品の生産及び販売活動をいう。

なお、農産物又は農産加工品の生産及び販売活動を行ったが、販売しなかった(景観作物など販売を目的として作付けをしていない)場合は該当しない。

(2)農産物等の生産・販売以外の活動

集落営農による防除・収穫等の農作業受託、作付地の団地化など集落内の土地利用調整、農家の出役による共同の農作業(農業用機械を利用した農作業以外)又は機械の共同所有・共同利用をいう。 - 収支の共同経理の状況

次の経理について、組織における共同化の状況をみるものである。

(1)農業機械の利用・管理に係る収支

耕作目的で利用している農業機械の利用料、燃料代、保管料等についての収支を組織として共同で行っている場合に該当する。

(2)オペレーターなどの賃金等に係る収支

オペレーターの出役賃金や雇用者の雇用労賃等、耕作目的の作業労賃についての収支を組織として共同で行っている場合に該当する。

(3)資材の購入に係る収支

農業生産資材(原料及び補助原料で、種苗、肥料、飼料、薬剤、加工原料等)の購入についての収支を組織として共同で行っている場合に該当する。

(4)生産物の出荷・販売に係る収支

生産物の出荷・販売に係る運搬費、売上等についての収支を組織として共同で行っている場合に該当する。

(5)農業共済に係る収支

農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく共済掛金及び共済金についての収支を組織として共同で行っている場合に該当する。

(6)農業経営収入保険に係る収支

農業保険法に基づく保険料及び保険金についての収支を組織として共同で行っている場合に該当する。 - 組織内の経理を一括管理している

17.収支の共同経理の状況の(1)農業機械の利用・管理に係る収支から(4)生産物の出荷・販売に係る収支までの全てに該当があり、かつ(5)農業共済に係る収支又は(6)農業経営収入保険に係る収支のどちらかに該当がある場合に該当する。 - 農業用機械の利用状況

ここでいう利用状況とは、各農家が自作地の耕作等のために個人ごとに利用するものは含まず、集落営農の作業のため、農業用機械を利用することをいう。

なお、利用する農業用機械については、集落営農として所有、構成員からの借り上げ、関係機関からのリース等が該当する。

(1)トラクター

乗用型トラクターをいい、スピードスプレイヤー(SS)をけん引しているもの及び動力噴霧器若しくは動力散粉機をけん引又は搭載しているもの並びに動力カルチベータをはじめとした農用のブルドーザを含む。

(2)動力田植機

乗用又は歩行用の動力田植機(動力耕うん機、農用トラクター等の後部に取り付けて作業を行うアタッチメントを含む。)をいう。

(3)コンバイン

自脱型コンバインをいい、普通型(汎用型)コンバインを含む。

調査票

利用上の注意

- 統計数値については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と内訳の計が一致しないものがある。

- 統計表に使用した符号は、次のとおりである。

「-」:事実のないもの

「…」:事実不詳又は調査を欠くもの

「△」:負数又は減少したもの

「nc」:計算不能 - 統計表の編成

全国都道府県別及び全国農業地域別とした。 - 地域区分

(1)全国農業地域とその範囲

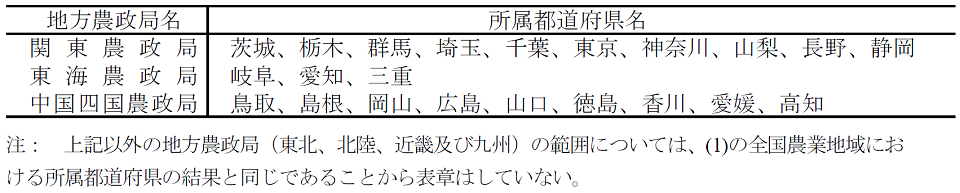

(2)地方農政局とその範囲

- 農業地域類型区分

利活用事例

集落営農の育成、法人化の推進等の施策の企画・立案

Q&A

- 結果の公表について

Q 調査結果はいつごろ公表されるのですか?

A 調査結果の概要(概数値)については原則として、調査実施年の5月下旬までに公表することとしています。なお、具体的な公表日時については、統計結果の公表情報を確認してください。 - プライバシーの保護について

Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?

A この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。

統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられ、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して厳しい守秘義務と罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。

この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室

担当:農林漁業担い手統計班

代表:03-3502-8111(内線3666)

ダイヤルイン:03-6744-2247