水産加工業経営実態調査の概要

調査の目的

本調査は、「水産加工業施設改良資金融通臨時措置法」(昭和52年法律第93号)(以下「水産加工資金法」という。)が、令和5年3月31日限りでその効力を失うため、水産加工業の事業活動に関する事項及び財務内容に関する事項について調査を実施し、水産加工資金法の改正等の検討などに必要とされる基礎資料を得ることを目的とする。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく総務大臣の承認を受けて実施した一般統計調査である。

調査の対象

2018年漁業センサス(流通加工調査)で把握した水産加工業を営む事業所

抽出方法

2018年漁業センサス(流通加工調査)で把握した水産加工業を営む事業所を母集団に、全国における設備投資の予定のある事業所の割合(前回調査(平成28年度)結果)を指標として目標精度を3.5%と設定し、加工種類による階層ごとに標本の大きさを算出し、加工種類ごとに系統抽出法により調査対象を選定した。

調査事項

調査事項は次に掲げるとおりとした。

(1) 経営組織

(2) 収支・業況

(3) 業種別の売上高割合

(4) 製造する水産加工品目

(5) 従業者・実習生

(6) 海外展開

(7) 借入金

(8) 原料魚等の使用状況

(9) 製品の販売

(10) 今後5年以内の設備投資計画

(11) 主要魚種の不漁による影響

(12) フロン規制への対応状況

(13) 他業種との連携

(14) 直面する課題

(15) 今後5年間の経営

(16) 売上高及び営業利益等

(17) 資産及び負債

(18) 国の行う施策

調査の時期

調査実施期間:令和4年5月中旬~6月中旬

調査対象期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日(調査事項「(5) 従業者・実習生」、「(6) 海外展開」及び「(7) 借入金」については令和4年4月1日時点)。

ただし、上記期間での記入が困難な場合は、記入が可能な令和3年度の期間を含む1年間とした。

調査の方法

本調査は、農林水産省→民間事業者→調査対象の流れにより行う。

民間事業者が調査票を郵送により配布し、調査対象者が記入した調査票を郵送又はオンラインにより回収する自計調査の方法により実施した。

集計・推計方法

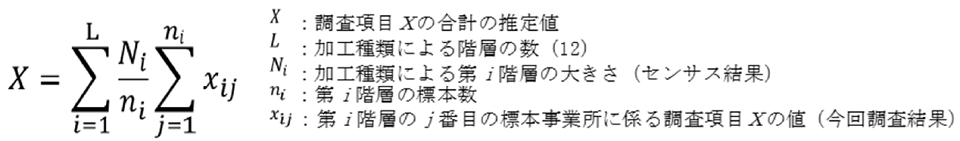

2018年漁業センサス(流通加工調査)結果による事業所数及び今回の調査結果を用いて、調査項目ごとに次の推定式により算出した。

ただし、統計表の5「加工業種別品目別売上高比率別事業所数」、18「水産加工種別経営の概要」、19「専兼業別経営の概要」及び20「経営分析指標」については、集計対象数が少ないことから有効回答の得られた事業所についての単純積み上げとした。

用語の解説

- 水産加工場

販売を目的として調査期日前1年間に水産動植物を他から購入して加工製造を行った事業所及び原料が自家生産物であっても加工製造するための作業場又は工場と認められるものを有し、その製造活動に専従の従業者を使用し加工製造を行った事業所。 - 常用雇用者

その事業所に常時雇用されている者をいう。期間を定めずに又は、1か月以上の期間を定めて雇用されている者(正職員の他、1か月を超える期間を定めて雇用されるパート・アルバイト等を含む。)。 - 売上高

実現主義の原則に従い、商品等の販売または役務の給付によって実現した売上高、営業収益等。

- うち、水産加工業の売上高

実現主義の原則に従い、商品等の販売または役務の給付によって実現した売上高、営業収益等のうち、水産加工業によるもの。

- うち、水産加工業の売上高

- 売上原価

売上高に対応する商品仕入原価、材料費、労務費、外注費、減価償却費(売上原価に含まれるもの)及びその他の原価の合計。 - 売上総利益

「売上高」から「売上原価」を差し引いたもの。 - 営業利益

「売上総利益」から「販売費及び一般管理費の合計」を差し引いたもの。 - 経常利益または経常損失

「営業利益」に「営業外収益」を加え、「営業外費用」を差し引いたもの。 - 税引前当期純利益または税引前当期純損失

「経常利益(損失)」に「特別利益」を加え、「特別損失」を差し引いたもの。 - 税引後当期純利益または税引後当期純損失

「税引前当期純利益(損失)」から「法人税」、「住民税」及び「事業税(所得割)」を控除したもの。 - 流動資産

現金・預金(現金、当座預金、普通預金、郵便貯金等)、受取手形・売掛金、有価証券、棚卸資産(商品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品等)、前渡金、立替金、前払費用、前払利息・割引料、繰延税金資産、未収収益、未収利息、短期貸付金、未収金等。 - 固定資産

建物、構築物、建物附属設備、機械装置、船舶、車両運搬具、工具・器具・備品、リース資産、土地、建設仮勘定、減価償却累計額、のれん(営業権)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、借地権、地上権、投資有価証券、長期貸付金、投資不動産等。 - 資産の部合計

流動資産、固定資産及び繰延資産の合計。 - 流動負債

- 短期借入金

金融機関 : 銀行等の金融機関からの借入金のうち、返済期限が1年以内のもの。

金融機関以外 : 個人、取引先等の金融機関以外からの借入金のうち、返済期限が1年以内のもの。 - その他の流動負債

支払手形、買掛金、未払金、未払税金、未払配当金、繰延税金負債、未払費用、未払利息、前受金、預り金、前受収益等の流動負債、製品保証等引当金、賞与引当金等の引当金。

- 短期借入金

- 固定負債

- 長期借入金

金融機関 : 銀行等の金融機関からの借入金のうち、返済期限が1年超のもの。

金融機関以外 : 個人、取引先等の金融機関以外からの借入金のうち、返済期限が1年超のもの。 - その他の固定負債

社債、リース債務、退職給付引当金、特別修繕引当金等の通常1年を超えて使用される見込みの引当金。

- 長期借入金

- 負債の部合計

流動負債及び固定負債の合計。 - 純資産の部合計

- 資本剰余金

(資本準備金(株式払込金剰余金、株式交換剰余金、株式移転剰余金、新設分割剰余金、吸収分割剰余金、合併差益)、その他の資本剰余金(自己株式処分差益、自己株式処分差損、資本金及び資本準備金減少差益)) - 益剰余金

(利益準備金、その他の利益剰余金(任意積立金、減債積立金、技術研究積立金、事業拡張積立金、退職給付積立金、租税特別措置法の準備金、海外投資等損失準備金、特別償却準備金等の準備金等) - 自己株式、その他の有価証券評価差額金、土地再評価差額金、新株予約権等及び資本金、出資金すべての純資産の合計。

- 資本剰余金

- 負債及び純資産の部合計

「負債の部合計」と「純資産の部合計」の合計。

調査票

利用上の注意

- 統計数値については、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。また、調査により得られた結果を集計していることから、複数回答による統計表は合計値が内訳の計を上回っている場合がある。

- 統計表に用いた記号は、次のとおりである。

「0」、「0.0」 : 単位に満たないもの(例:0.4t→0t)

「-」 : 事実のないもの

利活用事例

「水産加工資金法」の改正等を検討する際の基礎資料

Q&A

- 水産加工業経営実態調査とは

Q. 水産加工業経営実態調査はどのような調査なのですか?

A. 水産加工業の事業活動及び財務内容に関する実態を明らかにし、水産加工業振興対策に必要な基礎資料を整備することを目的として実施する調査です。また、本調査は、おおむね5年に1度実施しています。

Q. 水産加工業経営実態調査の結果からどのようなことがわかるのですか?

A. 全国の経営組織別・売上高別事業所数、従事者数、原料魚等の使用状況、販売方法、設備資金の状況、財務状況等が明らかになります。

Q. どうしても答えなければならないのでしょうか?

A. もし、皆様から回答を頂けなかったり、正確な回答が頂けなかったりした場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことがあれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。

正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには正確な回答が必要ですので、ご協力をお願いします。 - 調査方法について

Q. 調査はどのように行われましたか?

A. 農林水産省が委託した民間事業者から調査票を郵送により配布し、調査対象者が記入した調査票を郵送又はオンラインにより回収する自計調査の方法により実施しました。

Q. 調査対象はどのように選ばれるのですか?

A. 2018年漁業センサス(流通加工調査)で把握した水産加工業を営む事業所を母集団に、全国における設備投資の予定のある事業所の割合(前回調査(平成28年度)結果)を指標として目標精度を3.5%と設定し、加工種類による階層ごとに標本の大きさを算出し、加工種類ごとに系統抽出法により調査対象を選定しました。 - 結果の公表について

Q. 調査の結果はいつ頃公表されるのですか?

A. 農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にしてください。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認してください。

(リンク先:農林水産統計公表予定) - プライバシーの保護について

Q. 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?

A. この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。

統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。

このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。

この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

Q. 税金には関係ないのですか?あとで勧誘などに使われることはありませんか?

A. この調査は統計法に基づいて行われ、統計以外の目的で調査票を使用することは固く禁じられています。従って、調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らしたり、例えば徴税や勧誘といった統計以外の目的に調査票の記入内容を使用したりすることは絶対にありません。調査関係者が調査で知り得た秘密を他に漏らした場合の罰則(懲役又は罰金)も定められています。

皆様にご記入いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう厳重に保管され、集計が完了した後は裁断するなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、安心してご記入ください。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室

担当:食品産業動向班

代表:03-3502-8111(内線3716)

ダイヤルイン:03-6744-2048