デジタル画像化したCOD 簡易比色値から水田土壌の可給態窒素量がわかる

ポイント

- 従来1ヵ月以上を要していた水田土壌の可給態窒素の測定が3~5日で簡便に安価に行える。

- 水田土壌の水抽出液中のCODと可給態窒素含量の相関性を利用した簡易分析法である。

- 抽出液をCOD簡易比色キットで発色させ,色の判断にデジタルカメラの画像を用いる。

- COD濃度に応じたピンクから緑色の発色を画像R-G 値で評価する(デジカメ-RGB法)。

- 画像R-G値からCOD濃度(CODR-G)を算出でき,可給態窒素量がわかる。

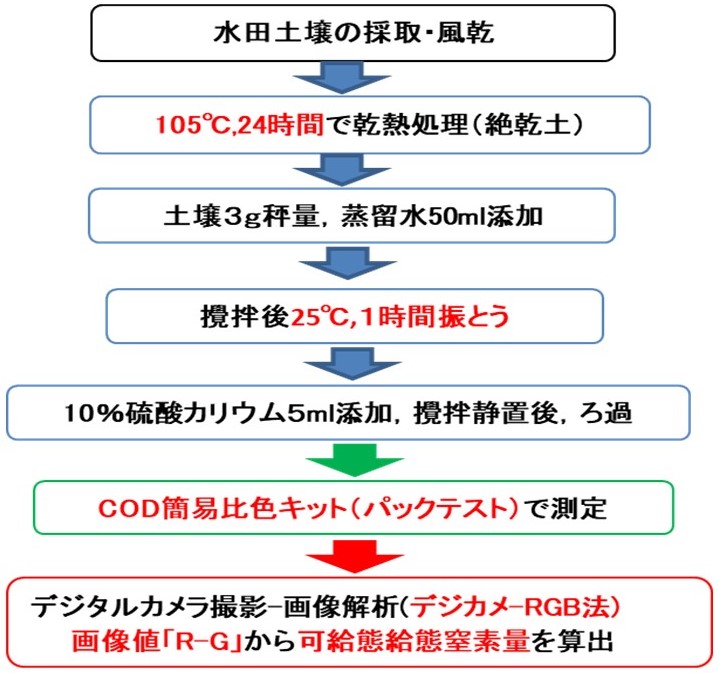

水田土壌の可給態窒素の測定手順

風乾土を105℃,24時間乾燥した絶乾土を水で振とうしたろ液を用い,ろ液中の有機態炭素量をCOD簡易比色キットで測定する。発色の色判断にデジタルカメラによる画像解析を用いる。

測定作業時の写真

COD比色の目視判断にデジタル画像解析を用いることで,判断誤差を少なくし,連続して発色画像を記録に残せ,色見本(標準色)のCOD値の中間値も数値評価できる利点がある。

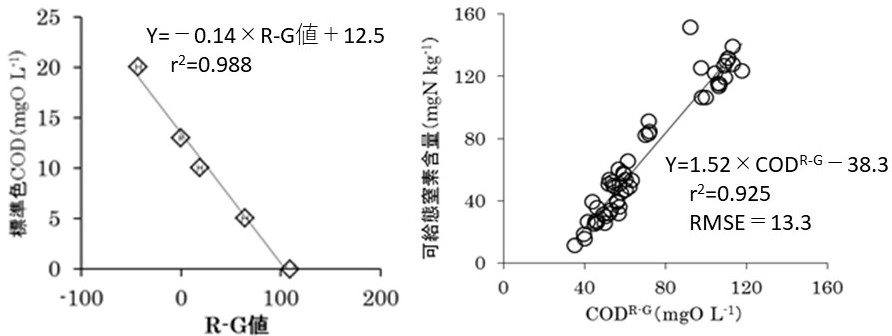

デジタルカメラ撮影-画像解析(デジカメ-RGB法)による可給態窒素量の推定

CODR-Gと可給態窒素含量の関係は,宮城県内の水田作土53点から作成

色見本(標準色)のR-G値とCODの関係式(Y=-0.14×R-G値+12.5)に,サンプルのR-G値を代入し,得られた値に希釈倍率を乗じてCODR-G(mgOL-1)求め,さらに関係式(Y=1.52xCODR-G-38.3)から可給態窒素含量が推定できる。

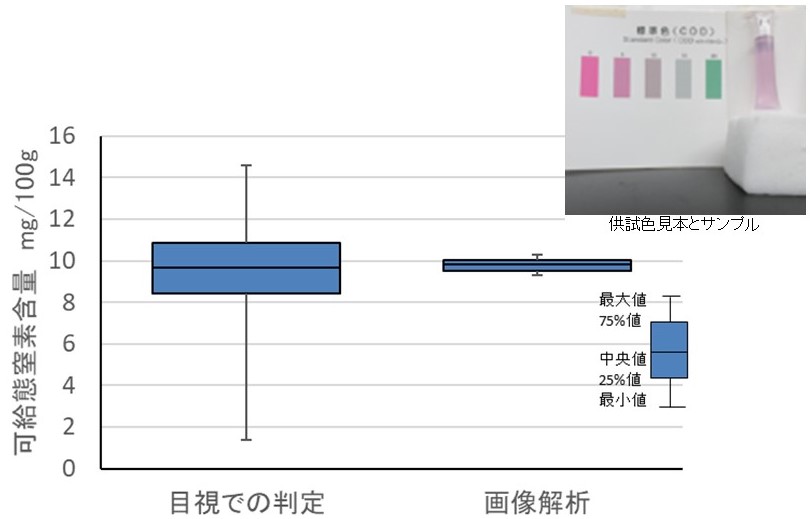

色見本とサンプルを目視とデジタル画像解析で比較した測定精度

目視での判定:写真をもとに男女10人が読み取った値

画像解析:同一の画像から異なる箇所のRGB値を取得し計算

COD比色の目視判断では,個人誤差が大きくでやすいが,デジタル画像解析を用いることで測定のバラツキを抑えることができる。

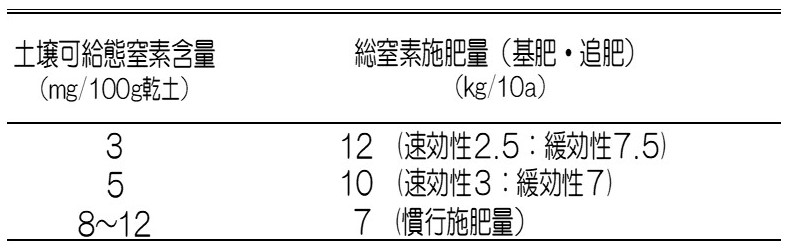

水田の作土・客土の可給態窒素含量と窒素施肥量の目安(品種:ひとめぼれ)

災害で作土が流出し客土・盛土した水田では,客土材の土性や土壌腐植含量により肥沃度が異なるため,可給態窒素含量を測定し,窒素量が8mg/乾土100gより下回る場合は当該部分に増肥,8mg~12mgの場合は慣行通りの成分量を施肥するなど,施肥量設定に役立つ。

農林水産省のコメント

土壌から供給される可給態窒素の把握は、適正な土づくりや施肥を行う際の重要な目安となり、収量・品質の安定化を期待できる。

従来の可給態窒素含量の分析には4週間を要するところ、本手法は3~5日と簡便な分析が可能であり、普及が期待される。

【政策統括官付穀物課】

成果に関するお問い合わせ先宮城県古川農業試験場 作物環境部 |

他の農業技術を探す

お問合せ先

大臣官房政策課技術政策室

担当者:推進班

代表:03-3502-8111(内線3127)

ダイヤルイン:03-6744-0408