イチゴの新たな花粉媒介昆虫としてのヒロズキンバエ(商品名:ビーフライ)の利用

ポイント

- ヒロズキンバエ(商品名:ビーフライ)はイチゴの授粉に利用可能である。

- セイヨウミツバチ(ミツバチ)の活動不足や過剰訪花による奇形果発生を低減させることが可能である。

- 低温期にはビーフライの羽化に時間を要する。

- 低温期などに確実に蛹を羽化させるために羽化促進装置を利用する。

- 羽化促進装置は高い台の上に置くか、吊す。

ビーフライの訪花の様子

ビーフライが羽化促進装置から飛び出す様子、イチゴの花に訪花する様子の動画

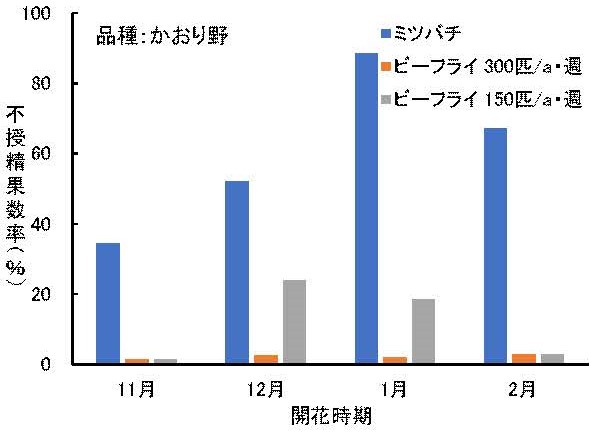

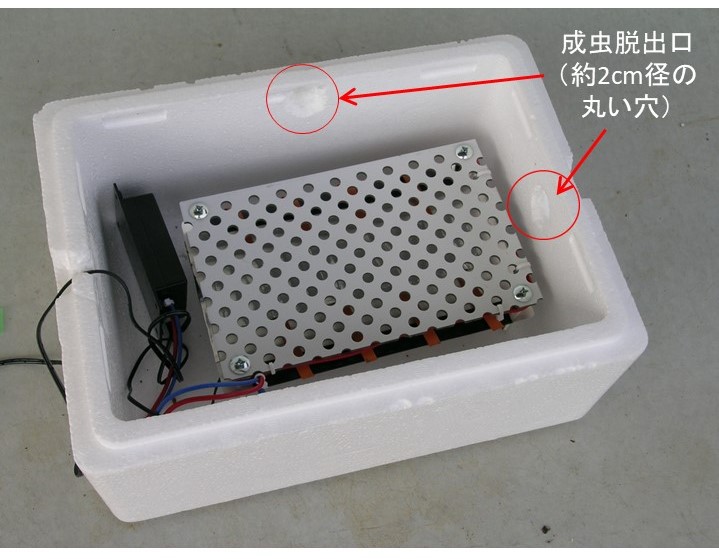

ビーフライの単独利用(左)ならびにミツバチとの併用(右)が奇形果(不授精果)発生に及ぼす影響

栽培施設の大きさは約1.5a(上)、約1a(下)で、施設ごとにミツバチの巣箱を1つ使用、奈良農研セ・西日本農研

成虫の寿命は2週間程度であるため、授粉効果を継続させるためには、約7日ごとに新しい蛹を導入する必要がある。ビーフライ単独利用では1a当たり300匹ずつ、ミツバチとの併用では1a当たり150匹ずつの蛹を導入する。

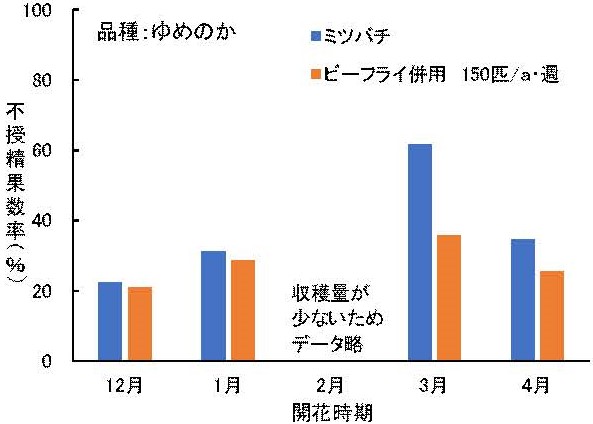

保温温度が蛹の羽化に要する日数に及ぼす影響(島根農技セ)

ビーフライを利用するためには、プラスチック容器に入れて届けられる蛹を羽化させる必要があるが、気温が低いほど羽化に要する日数が長くなる。

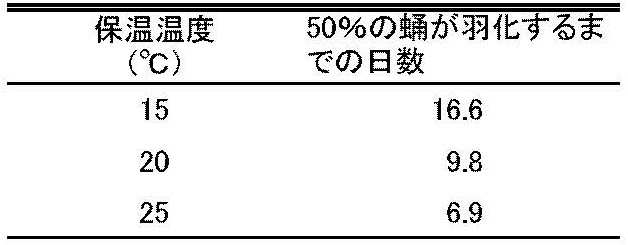

羽化促進装置

加温パネルの上に蛹容器を置き、箱にふたをして、遮光フィルムを被せる。

低温期の施設内で、あるいは緊急時に確実に羽化させるためには、専用の加温パネル、成虫脱出口を設けた発泡スチロール箱および直射日光を避けるための遮光フィルムから成る羽化促進装置を利用する。

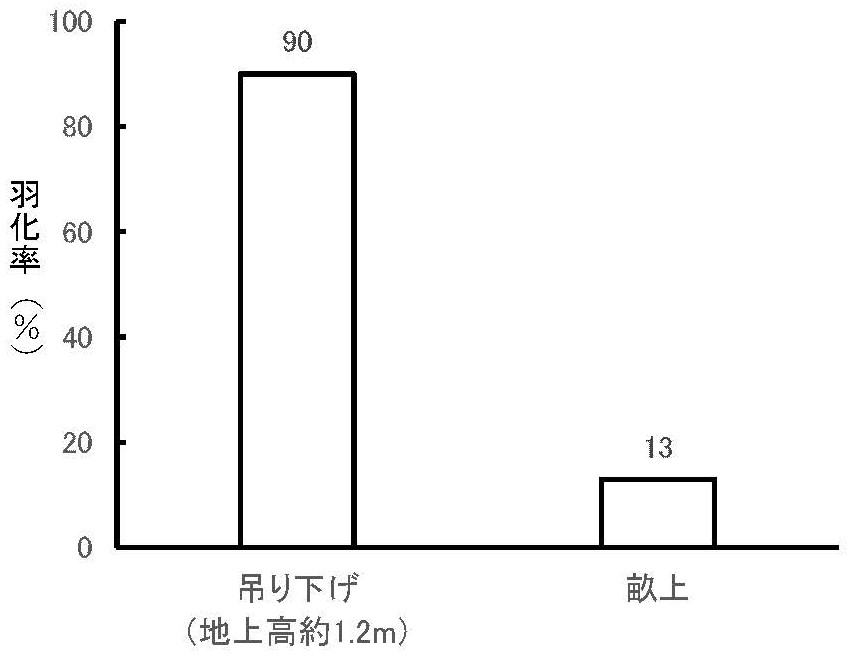

ビーフライの天敵である徘徊性クモ類の密度が高い土耕栽培施設内における蛹容器の設置方法と羽化率の関係(岡山大学)

徘徊性クモ類やアリ類による蛹の食害が確認されているため、羽化促進装置は高い台の上に置くか、吊す。

農林水産省のコメント

イチゴの安定生産において花粉交配用昆虫の活用は重要な課題となっている。セイヨウミツバチの併用・代替手段として有効なヒロズキンバエの利用拡大が期待される。

【生産局園芸作物課】

-----

本研究成果は【生物系特定産業技術研究支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業」(うち地域戦略プロジェクト)】(「冬季寡日照地域のイチゴ栽培におけるミツバチの補完ポリネーターとしてのビーフライ(ヒロズギンバエ)の利用」 )の支援を受けて得られたものである。

問い合わせ先奈良県農業研究開発センター 育種科 電話番号 : 0744-47-4494 |

他の農業技術を探す

お問合せ先

大臣官房政策課技術政策室

担当者:推進班

代表:03-3502-8111(内線3127)

ダイヤルイン:03-6744-0408