ニホンナシ「あきづき」および「王秋」の果肉障害対策マニュアル

ポイント

- 農研機構育成の「あきづき」および「王秋」は食味と外観が優れ普及が進んでいる。

- コルク状果肉障害および水浸状果肉障害が発生しており、対策技術が求められている。

- 本マニュアルに記載した栽培技術によって、果肉障害の発生を抑制できる。

果肉障害対策マニュアル表紙

本マニュアルは、詳細情報に記載のURLからダウンロードできます。

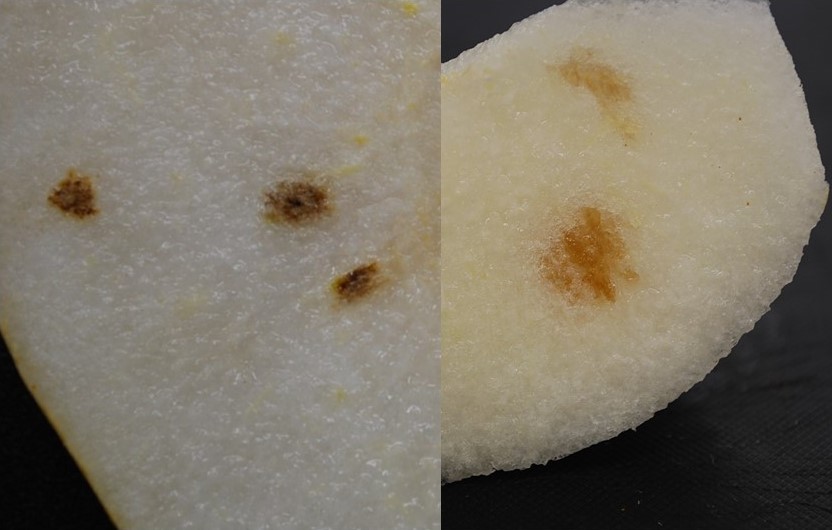

コルク状果肉障害と水浸状果肉障害

「あきづき」や「王秋」では、コルク状果肉障害(左、果肉および果皮直下の組織の一部が褐変する)および水浸状果肉障害(右、果肉の一部が水浸状となり褐変する)が発生します。これらが発生すると見た目が非常に悪く、消費者に敬遠されることになります。

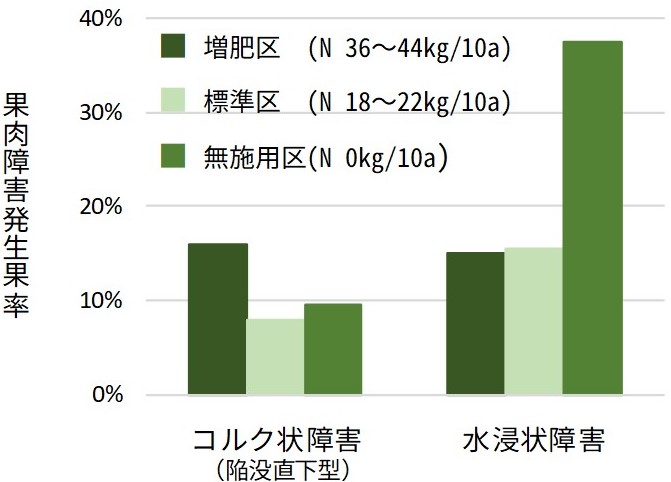

「あきづき」での窒素施用量と果肉障害

「あきづき」の栽培で、増肥区(N44kg/10a)ではコルク状障害の発生が多くなり、無窒素区(N0kg/10a)では水浸状障害の発生が多くなります。したがって、コルク状果肉障害が多くなる圃場では窒素施用量を削減し、水浸状果肉障害が発生する圃場では、糖度への影響が少ない時期の追肥によって窒素を切らさないのが有効です。

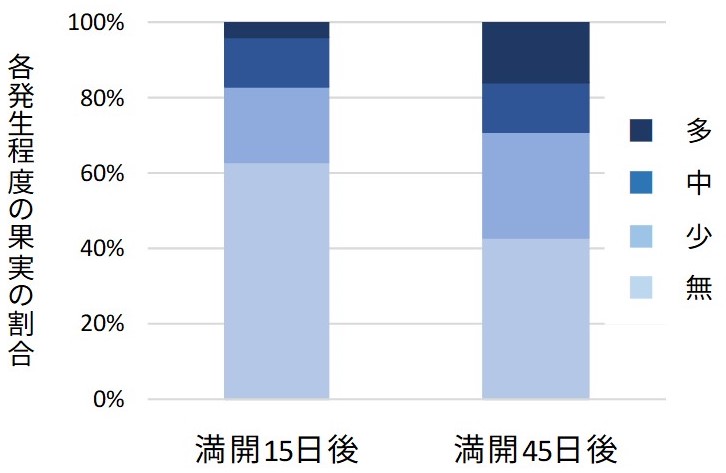

「あきづき」での予備摘果時期とコルク状果肉障害

予備摘果が遅れるとコルク状果肉障害の発生が重症化するため、予備摘果を早期に行うのが好ましいと考えられます。

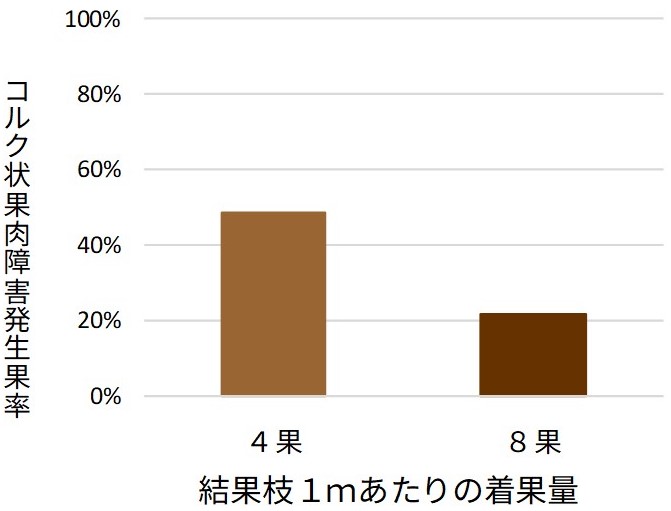

「王秋」での着果量とコルク状果肉障害

「王秋」では側枝1mあたり4果程度の着果量で大玉を生産するのではなく、側枝1mあたり6~8果程度が良いと考えられます。極端な大玉を生産するために着果数を減らすとコルク状果肉障害の発生が増えます。

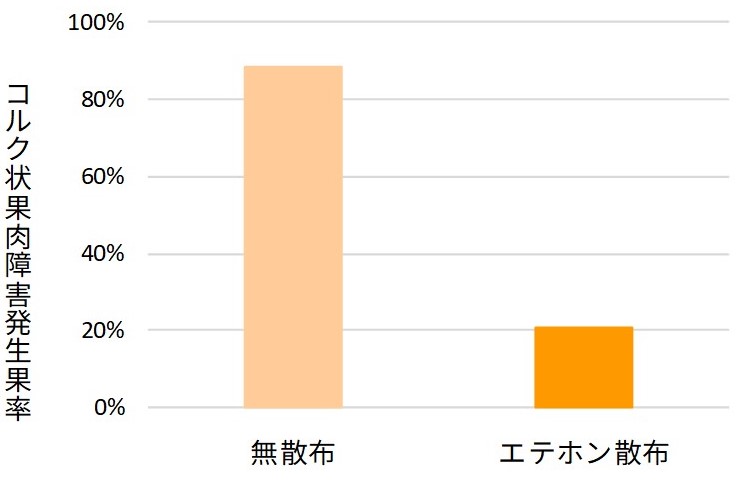

「あきづき」でのエテホン散布とコルク状果肉障害

ニホンナシで成熟促進のために用いられる植調剤のエテホンを「あきづき」に散布(満開100日後頃)すると、コルク状果肉障害の発生が抑えられます。「王秋」でも同様に抑制されますが、「王秋」では水浸状果肉障害の発生が増えることがあり、散布には注意が必要です。

農林水産省のコメント

本技術の普及により、「あきづき」、「王秋」の栽培がさらに広がることが期待できる。

【生産局園芸作物課】

-----

本研究成果は【農林水産省委託プロジェクト研究「広域・大規模生産に対応する業務・加工用作物品種開発のうち、園芸作物育種」】(「実需者等のニーズに応じた加工適性を持つ果樹品種等の開発」)の⽀援を受けて得られたものである。

問い合わせ先国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 |

他の農業技術を探す

お問合せ先

大臣官房政策課技術政策室

担当者:推進班

代表:03-3502-8111(内線3127)

ダイヤルイン:03-6744-0408