水産業協同組合法第十一条の六の規定に基づき主務大臣が定める漁業協同組合等の経営の健全性の基準を定める件

平成九年七月三十一日 大蔵省農林水産省告示第三十号

第一章 単体自己資本比率

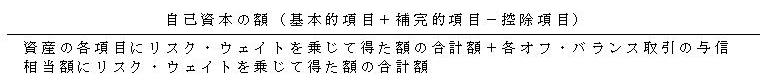

(算式)

第一条 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合並びに同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「組合」という。)の単体自己資本比率基準(同法第十一条の六第一項第一号(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準をいう。)は、次の算式により得られる比率について、四パーセント以上とする。

(算出の方法)

第一条の二 前条の自己資本比率は、組合の財務諸表に基づき算出するものとする。この場合において、財務諸表については、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表規則」という。)に準じて作成することとする。

(基本的項目)

第二条 第一条の算式において基本的項目の額は、資本勘定(非累積的永久優先出資を含み、再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。以下同じ。)、その他有価証券評価差益(財務諸表規則第六十八条の二の二に規定する資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正の値である場合の当該評価差額をいう。)及び次条第一項第五号に掲げるものを除く。)から営業権に相当する額及び企業結合により計上される無形固定資産(営業権を除く。第五条において同じ。)に相当する額(当該企業結合に伴う再評価により生じた評価差額が正の値である場合の当該評価差額を含む。第五条において同じ。)の合計額を控除したものとする。ただし、資本勘定のうち当期利益は、外部流出予定額(配当の予定額及び役員賞与の予定額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。

2前項中「その他有価証券」とは、財務諸表規則第八条第二十一項に規定するものをいう。

(補完的項目)

第三条 第一条の算式において補完的項目の額は、次の各号に掲げるものの合計額のうち、前条に定める基本的項目の額を超えない額に相当する額とする。ただし、第二号に掲げる一般貸倒引当金については、第一条の算式の分母の〇・六二五パーセントを限度として算入することができるものとし、第四号及び第五号に掲げる期限付劣後債務及び期限付優先出資(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における帳簿価額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価するものとする。)については、基本的項目の額の五十パーセントを限度として算入することができるものとする。

一 土地の再評価額から再評価の直前の帳簿価額を控除した額の四十五パーセントに相当する額

二 一般貸倒引当金

三 負債性資本調達手段で、次に掲げる性質のすべてを有するもの

イ無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること。

ロ次項に規定する場合を除き、償還されないものであること。

ハ事業を継続しながら当該組合内の損失の補てんに充当されるものであること。

ニ利払いの義務の延期が認められるものであること。

四 期限付劣後債務(契約時における償還期間が五年を超えるものに限る。第五条において同じ。)

五 期限付優先出資

2前項第三号から第五号までに掲げるものについて、同項第三号に掲げるものの償還又は同項第四号若しくは第五号に掲げるものの期限前償還(以下本条において「償還等」という。)の特約が付されている場合には、当該償還等が債務者である組合の任意によるものであり、かつ、次のいずれかのときに限り償還等を行うことができるものに限り、同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものとする。

一 当該償還等を行った後において当該組合が十分な自己資本比率を維持することができると見込まれるとき。

二 当該償還等の額以上の額の資本調達を行うとき。

3第一項第三号から第五号までに掲げるものについて、あらかじめ定めた期間が経過した後に一定の金利又は配当率(以下この項及び第十条において「ステップ・アップ金利等」という。)を上乗せする特約を付す場合において、当該ステップ・アップ金利等が過大なものであるために、債務者である組合が償還等を行う蓋然性が高いと認められるときは、最初に償還等が可能となる日をその償還期日とみなす。

(控除項目)

第四条 第一条の算式において控除項目の額は、他の金融機関の自己資本比率の向上のため、意図的に当該他の金融機関の持分その他の資本調達手段を保有していると認められる場合(第三者に対する貸付け等を通じて意図的に当該第三者に保有させていると認められる場合を含む。)における当該保有している他の金融機関の資本調達手段(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十六条第一項に規定する適格性の認定等に係る同法第六十一条第二項に規定する合併等の際に保有することとなった同条第一項に規定する救済農水産業協同組合等である組合の資本調達手段(同項に規定する救済農水産業協同組合が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合において、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会が保有することとなった当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合の資本調達手段を除く。)及び出資を受けた農林中央金庫又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会が出資者たる漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会又は漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合から受け入れた出資、劣後特約付借入金又は永久劣後特約付借入金を除く。以下この条及び第十一条において同じ。)の額とする

2前項に規定する意図的に保有している他の金融機関の資本調達手段が当該他の金融機関にとって次の表の各号の上欄に掲げるものである場合において、当該資本調達手段を保有している組合の自己資本比率の算出の際に同表の当該各号の下欄に掲げる額があるときは、当該各号の下欄に掲げる額を控除項目の額から除くことができる。この場合において、同表の各号の下欄に掲げる額が同表の当該各号の上欄に掲げるものの額を超えるときは、当該除くことができる額は、当該各号の上欄に掲げるものの額とする。

|

他の金融機関の資本調達手段

|

自己資本比率の算出の際の額

|

|

一前条第一項第三号に掲げるもの及びこれに準ずるもの |

前条第一項第一号から第三号までに掲げるもののうち、補完的項目に算入されないものの額

|

|

二前条第一項第四号及び第五号に掲げるもの並びにこれらに準ずるもの |

次に掲げるものの合計額

|

|

イ前条第一項第四号及び第五号に掲げるもののうち、補完的項目に算入されないものの額 |

|

|

ロ前号の下欄に掲げる額が同号の上欄に掲げるものの額を上回る場合における当該上回る額 |

3前二項中「金融機関」とは、次の各号に掲げるものをいう。

一 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関

二 農林中央金庫

三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

四 組合

五 商工組合中央金庫

(信用リスク・アセットの額への換算方法等)

第五条 第一条の算式において資産(営業権、企業結合により計上される無形固定資産に相当する額、個別貸倒引当金に相当する額、債務保証見返勘定、期限付劣後債務の取入れについて取入先の資金調達に際して組合が劣後保証を行っている場合の当該劣後保証相当額、その他有価証券(第二条第二項に規定するその他有価証券をいう。)について貸借対照表計上額から帳簿価額を控除した額が正の値である場合の当該控除した額及び前条第一項に定める控除項目の額を除く。)の各項目及び各オフ・バランス取引の与信相当額に乗ずるリスク・ウェイトは、別表第1に定めるところによるものとする。

(与信相当額への換算方法等)

第六条 第一条の算式においてオフ・バランス取引(債務保証見返勘定に係る取引、外国為替関連取引、金利関連取引等を含む。)の範囲及び与信相当額への換算方法は、別表第2に定めるところによるものとする。

第二章 連結自己資本比率

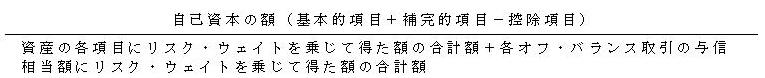

(算式)

第七条 組合の連結自己資本比率基準(水産業協同組合法第十一条の六第一項第二号(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準をいう。)は、次の算式により得られる比率について、四パーセント以上とする。

(連結の範囲)

第八条 前条の自己資本比率は、連結財務諸表に基づき算出するものとする。この場合において、連結財務諸表については、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)に準じて作成することとする。ただし、組合が水産業協同組合法第十七条の二第一項(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する会社又は同法第八十七条の三第一項第一号から第三号まで若しくは第五号(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる会社を子会社(同法第十一条の六第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)としている場合における当該子会社(第十一条第一項において「金融子会社」という。)については、連結財務諸表規則第五条第二項の規定を適用しないものとする。

(基本的項目)

第九条 第七条の算式において基本的項目の額は、資本勘定(非累積的永久優先出資及び非累積的永久優先株を含み、再評価差額金、その他有価証券評価差益(連結財務諸表規則第四十二条第四項に規定する資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正の値である場合の当該評価差額をいう。)及び次条第一項第五号に掲げるものを除く。)及び連結子会社の少数株主持分に相当する額の合計額から営業権に相当する額、連結調整勘定に相当する額及び企業結合により計上される無形固定資産(営業権及び連結調整勘定を除く。第十二条において同じ。)に相当する額(当該企業結合に伴う再評価により生じた評価差額が正の値である場合の当該評価差額を含む。第十二条において同じ。)の合計額を控除したものとする。ただし、資本勘定のうち当期利益は、外部流出予定額を控除した額とする。

2前項中「その他有価証券」とは、連結財務諸表規則第二条第十八号に規定するものをいう。

(補完的項目)

第十条 第七条の算式において補完的項目の額は、次の各号に掲げるものの合計額のうち、前条に定める基本的項目の額を超えない額に相当する額とする。ただし、第二号に掲げる一般貸倒引当金については、第七条の算式の分母の〇・六二五パーセントを限度として算入することができるものとし、第四号及び第五号に掲げる期限付劣後債務、期限付優先出資及び期限付優先株(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における帳簿価額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価するものとする。)については、基本的項目の額の五十パーセントを限度として算入することができるものとする。

一 土地の再評価額から再評価の直前の帳簿価額を控除した額の四十五パーセントに相当する額

二 一般貸倒引当金

三 負債性資本調達手段で、次に掲げる性質のすべてを有するもの

ロ次項に規定する場合を除き、償還されないものであること。

ハ業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること。

ニ利払いの義務の延期が認められるものであること。

四 期限付劣後債務(契約時における償還期間が五年を超えるものに限る。)

五 期限付優先出資及び期限付優先株

2前項第三号から第五号までに掲げるものについて、同項第三号に掲げるものの償還又は同項第四号若しくは第五号に掲げるものの期限前償還(以下本条において「償還等」という。)の特約が付されている場合には、当該償還等が債務者である組合の任意によるものであり、かつ、次のいずれかのときに限り償還等を行うことができるものに限り、同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものとする。

一 当該償還等を行った後において当該組合が十分な自己資本比率を維持することができると見込まれるとき

二 当該償還等の額以上の額の資本調達を行うとき

3第一項第三号から第五号までに掲げるものについて、ステップ・アップ金利等を上乗せする特約を付す場合において、当該ステップ・アップ金利等が過大なものであるために、債務者である組合が償還等を行う蓋然性が高いと認められるときは、最初に償還等が可能となる日をその償還期日とみなす。

(控除項目)

第十一条 第七条の算式において控除項目の額は、次に掲げる額の合計額とする。

一 他の金融機関(第四条第三項各号に掲げる金融機関をいう。以下この条において同じ。)の自己資本比率の向上のため、意図的に当該他の金融機関の持分その他の資本調達手段を保有していると認められる場合(第三者に対する貸付け等を通じて意図的に当該第三者に保有させていると認められる場合を含む。)における、当該保有している他の金融機関の資本調達手段(以下この条において「意図的に保有している他の金融機関の資本調達手段」という。)の額

二 組合又は連結子法人等(当該組合の子法人等(水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第十条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)であって連結の範囲に含まれるものをいう。次条において同じ。)が保有している次に掲げるものの資本調達手段(意図的に保有している他の金融機関の資本調達手段を除く。)の額を合算した額

イ金融子会社であって、連結財務諸表規則第五条第一項各号に該当するため、連結の範囲に含まれないもの

ロ当該組合が水産業協同組合法第十七条の二第一項に規定する会社又は同法第八十七条の三第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる会社(第十七条の二第一項に規定する会社にあっては同項第二号に掲げる業務を営むものに限り、第八十七条の三第一項第三号に掲げる会社にあっては同号ロに掲げる業務を営むものに限る。以下この号において「金融業務を営む会社」という。)を子法人等としている場合における当該子法人等であって、連結財務諸表規則第五条第一項各号又は第二項に該当するため、連結の範囲に含まれないもの(イに掲げるものを除く。)

ハ当該組合が金融業務を営む会社を関連法人等(令第十条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)としている場合における当該関連法人等(次条において「金融業務を営む関連法人等」という。)

2意図的に保有している他の金融機関の資本調達手段が当該他の金融機関にとって次の表の各号の上欄に掲げるものである場合において、当該資本調達手段を保有している組合の自己資本比率の算出の際に同表の当該各号の下欄に掲げる額があるときは、当該各号の下欄に掲げる額を控除項目の額から除くことができる。この場合において、同表の各号の下欄に掲げる額が同表の当該各号の上欄に掲げるものの額を超えるときは、当該除くことができる額は、当該各号の上欄に掲げるものの額とする。

|

他の金融機関の資本調達手段

|

自己資本比率の算出の際の額

|

|

一前条第一項第三号に掲げるもの及びこれに準ずるもの |

前条第一項第一号から第三号までに掲げるもののうち、補完的項目に算入されないものの額

|

|

二前条第一項第四号及び第五号に掲げるもの並びにこれらに準ずるもの |

次に掲げるものの合計額

|

|

<

>イ前条第一項第四号及び第五号に掲げるもののうち、補完的項目に算入されないものの額 |

|

|

<

>ロ前号の下欄に掲げる額が同号の上欄に掲げるものの額を上回る場合における当該上回る額 |

第十一条の二 金融業務を営む関連法人等について、次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合には、前条第一項の規定(同項第二号ハに係る部分に限る。)にかかわらず、第七条の算式において当該金融業務を営む関連法人等を比例連結の方法(会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している組合及び連結子法人等に帰属する部分を連結の範囲に含める方法をいう。次項において同じ。)により連結の範囲に含めて自己資本比率を算出することができる。この場合においては、当該金融業務を営む関連法人等に対する投資については、連結財務諸表規則第十条第一項本文の規定にかかわらず、持分法(連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。)を適用しないものとする。

一 当該金融業務を営む関連法人等に投資を行う二以上の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)(以下この項において「共同支配会社」という。)が共同でその事業の支配を行うために投資及び事業に関する契約を締結していること。

二 共同支配会社が前号に規定する投資及び事業に関する契約に基づき、当該共同支配会社の当該金融業務を営む関連法人等に対する保有議決権割合(法人等の保有する他の法人等の議決権の数が当該他の法人等の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合をいう。以下同じ。)に応じて共同でその事業の支配及び運営を行っていること。

三 共同支配会社の当該金融業務を営む関連法人等に対する保有議決権割合がいずれも百分の二十以上であること。

四 当該組合が当該組合の当該金融業務を営む関連法人等に対する保有議決権割合を超えてその事業に関して責任を負うべきことを約する契約等がないこと。

2前項の規定により金融業務を営む関連法人等を比例連結の方法により連結の範囲に含めて自己資本比率を算出したときは、その算出方法の使用を中断する旨をあらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官に届け出た場合を除き、これを継続して用いなければならない。

(信用リスク・アセットの額への換算方法等)

第十二条 第七条の算式において資産(営業権、連結調整勘定に相当する額、企業結合により計上される無形固定資産に相当する額、個別貸倒引当金に相当する額、債務保証見返勘定、その他有価証券(第九条第二項に規定するその他有価証券をいう。)について連結貸借対照表計上額から帳簿価額を控除した額が正の値である場合の当該控除した額及び第十一条第一項に定める控除項目の額を除く。)の各項目及び各オフ・バランス取引の与信相当額に乗ずるリスク・ウェイトは、別表第1に定めるところによるものとする。

(与信相当額への換算方法等)

第十三条 第七条の算式においてオフ・バランス取引(債務保証見返勘定に係る取引、外国為替関連取引、金利関連取引等を含む。)の範囲及び与信相当額への換算方法は、別表第2に定めるところによるものとする。