水路やため池の通水障害を起こす外来生物の見分け方_チクゴスズメノヒエ

チクゴスズメノヒエ

国内分布

- 1970年代に福岡県筑後地方で確認され、その後分布を拡大し、本州、四国、九州、沖縄に広く確認されている。

(出典:「侵入生物データベース」国立環境研究所)

(出典:「侵入生物データベース」国立環境研究所)

(図はキシュウスズメノヒエのもの。)

主な生育場所

- 湿地、池沼、水路、水田などの水辺に生育。

- 水位変動に対する適応性、耐塩性を有しており、日当たりの良い肥沃な水湿地を好み、密集して群落を形成する。

排水路での発生状況

湖岸一面に広がる群落(10月)

末端水路での発生状況(11月)

穂のような花序がついた様子

(写真提供:農研機構)

繁殖・生育拡大の方法

- 春から秋にかけて、茎が地表や水中を這うように横に伸び、節から発根し、直立枝を出して増殖(茎の断片からも発根)。

- 冬になると葉は枯れるが、地表や水中を横に伸びた茎は生きている。

- 種子繁殖し、水中に落下した種子は翌春も生存し発芽する。

横に伸びた茎の節から次々に発根(12月)

葉は枯れても横に這う茎は生きている

形態・特徴

- 水辺に広く生育(多年生)抽水~湿性の植物。浮遊状態で群生することもある。

- 茎は束のようになっており、下部は地面を這うように長く伸び、節から発根し、高さ15~50cmの直立枝を出す。

- 葉はイネのように線形で、長さ6~14cm、節や葉身に白い毛を密生するので遠目には白緑色を呈する。

- 開花期は6月~10月。ブラシ状の柱頭は黒紫色。穂のような花序は長さ3~4cm。ふたまたに分かれるが、しばしば3本、まれに4本のものも見られる。

チクゴスズメノヒエの花

ふたまたに分かれた花序

間違えやすい種との見分け方

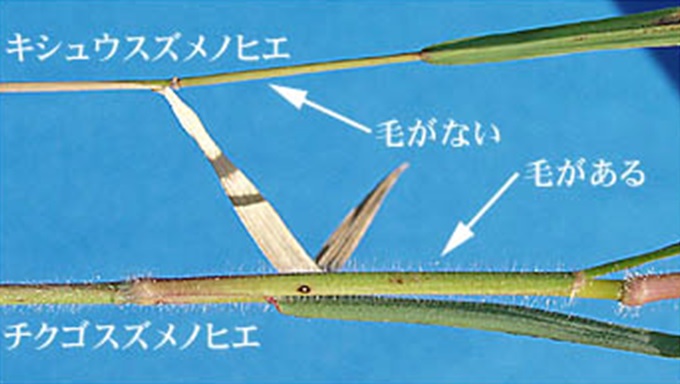

- チクゴスズメノヒエは、やや小型の近縁の外来種キシュウスズメノヒエと似ている。

- 見分けるポイントは、チクゴスズメノヒエの茎には細い毛が生えており、キシュウスズメノヒエには毛がないところ。

キシュウスズメノヒエ

見分け方

(写真提供:神戸市教育委員会)

注意すべき事項

- チクゴスズメノヒエは、生態系被害防止外来種リストのカテゴリ区分で、甚大な被害が予想されるため、対策の必要性が高い「重点対策外来種」に指定されている。

- 特定外来生物のように法律の規制はないが、繁殖力が高いため、移動や運搬の際に拡散させないよう、注意して取り扱う必要がある。

参考情報

- 愛知県(2021):愛知県の外来種 ブルーデータブックあいち2021,https://www.pref.aichi.jp/kankyo/sizen-ka/shizen/gairai/handbook/

- 国立環境研究所生物多様性領域生態リスク評価・対策研究室侵入生物研究チーム:侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/

- 農研機構畜産研究部門:写真で見る外来雑草,https://www.naro.go.jp/laboratory/nilgs/weedlist/w0100/w0105/066416.html

- 農林水産省農村振興局農村政策部農村環境課 (2022) :茎の節から根を出して広がり水路を埋める外来植物,https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/attach/pdf/gairai-14.pdf

※写真の無断転載はできませんのでご注意ください。

※このページの情報は、令和5年3月のものです。

お問合せ先

農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課農村環境対策室

担当者:生物多様性保全班

代表:03-3502-8111(内線5490)

ダイヤルイン:03-3502-6091