水路やため池の通水障害を起こす外来生物の見分け方_カワヒバリガイ

カワヒバリガイ

国内分布

- 国内で最も早期の生育記録は1990年に岐阜県の揖斐川水系。

- その後、琵琶湖、淀川、基礎三川などで確認が続き、2005年には利根川水系で確認されるようになり分布域を拡大。

- 国立環境研究所の情報によると、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪の9府県で分布が確認されている(2023年2月時点)。

(出典:「侵入生物データベース」国立環境研究所)

(出典:「侵入生物データベース」国立環境研究所)

主な生息場所

- 淡水域において、水の流れの遅い場所に多く生息する。塩分体制が低いため、汽水域では低密度になることが多い。

- 水中の暗い場所を好み、足糸(そくし)という繊維状物質を分泌して、コンクリート、岩、石等に固着する。

- 幼生期には水の流れにのって管水路や配管内部にも入り込んで生息し、固着後の成長や死亡個体の流下により配管を詰まらせる。

開水路での固着状況

浮き石裏面への固着状況

管水路での固着状況

給水栓に詰まった状況

繁殖・生息拡大の方法

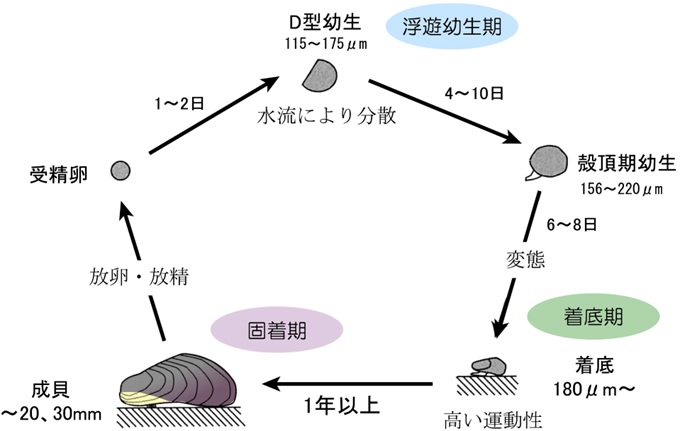

- カワヒバリガイの生活史は「浮遊幼生期」、「付着期」、「固着期」に分かれる。

- 水中に放卵・放精して体外受精により繁殖。8~10月頃に最盛期を迎え、発生した幼生が水流によって分散し、分布域を拡大。

- 幼生は非常に小さく水利施設の細い管の中にも侵入するなど、高い繁殖力を持つ。

- 水が停滞しやすい場所では、幼生が着底できる大きさに生長し、大量固着となる可能性がある。

カワヒバリガイの生活史

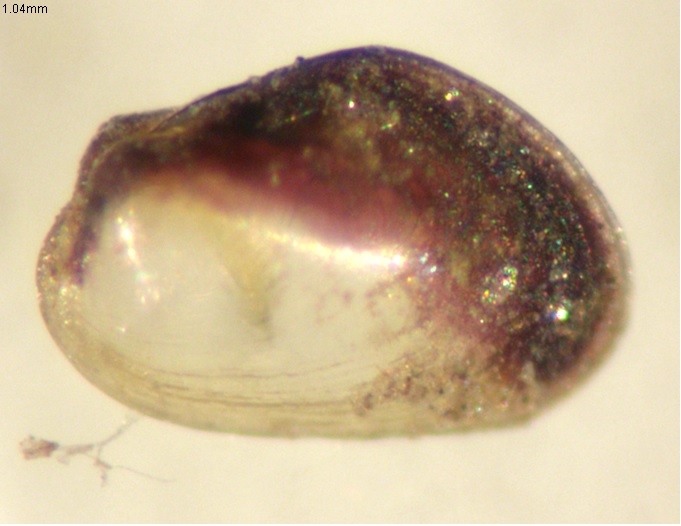

着底稚貝

(大きさは1mm程度)

形態・特徴

- イガイ科の二枚貝で殻長は2~3cm、最大殻長4cm前後。日本での寿命は2~3年。

- 固着性二枚貝で、殻は薄い。殻の内側には真珠光沢がある。

- 水中の暗い場所を好み、足糸でコンクリート等の基盤に付着し、団子状に固まる。

- 浮遊幼生は0.1mm程度と非常に小さく、視認は困難。

カワヒバリガイ(成貝)

水路壁に固まって生息している状況

殻長は概ね2~3cm

足糸を出している様子

間違えやすい種との見分け方

- 日本国内で完全な淡水域に生息する固着性二枚貝類は、カワヒバリガイのみ。

- 近縁種で形態のよく似たコウロエンカワヒバリガイが汽水域に生息している。

- 両者を見分けるポイントは、殻長10mm以下のカワヒバリガイでは前方腹側の半分が黄土色を呈していること。

- 殻の外側の色彩は成長したコウロエンカワヒバリガイが赤味がかった黒褐色であるのに対し、カワヒバリガイは黄緑色を帯びた暗褐色である。なお、2023年1月現在、国内で確認されている付着性湛水二枚貝はカワヒバリガイのみであり、真水を扱う水利施設で写真のような貝が確認された場合「カワヒバリガイ」と判断して良い

カワヒバリガイ

(写真提供:農研機構)

コウロエンカワヒバリガイ

(写真提供:農研機構)

(写真提供:農研機構)

注意すべき事項

- カワヒバリガイは、外来生物法により「特定外来生物」に指定されており、拡散を防ぐため、栽培、保管・運搬、譲渡、放出等が禁止されている。ただし、死んだ(枯れた)個体は規制対象外となる。

- 適切な手続きをとらずに生きた個体を移動等させてしまうと法律違反となるので、取り扱いには十分な注意が必要。

- 地域住民やボランティア等による駆除の場合、広報誌等による事前告知、運搬時の拡散防止対策を行うことで、生きた個体を焼却施設等に運ぶことが可能となる。

参考情報

- 環境省自然環境局:特定外来生物 同定マニュアル 軟体動物等,https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/manual/9hp_nantai.pdf

- 環境省自然環境局:要注意外来生物に係る情報及び注意事項,https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/detail_gyo.pdf

- 国立環境研究所生物多様性領域生態リスク評価・対策研究室侵入生物研究チーム:侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/

- 農研機構(2022):カワヒバリガイ対策を目的とした貯水池の侵入検知及び落水標準作業手順書,https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/SOP21-405K20220427.pdf

- 農林水産省農村振興局農村政策部農村環境課(2018):大量に増えてパイプやフィルターを詰まらせる厄介者,https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/attach/pdf/gairai-4.pdf

- 農林水産省農村振興局農村政策部農村環境課 農村環境対策室(2017):カワヒバリガイ被害対策マニュアル,https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/k_hozen/attach/pdf/kawahibarigai-5.pdf

※写真の無断転載はできませんのでご注意ください。

※このページの情報は、令和5年3月のものです。

外来生物早期発見ツールのトップページに戻る

お問合せ先

農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課農村環境対策室

担当者:生物多様性保全班

代表:03-3502-8111(内線5490)

ダイヤルイン:03-3502-6091