水路やため池の通水障害を起こす外来生物の見分け方_コカナダモ

コカナダモ

国内分布

- 昭和初期に実験用に輸入されたものが野外に逸出。

- 1961年に琵琶湖(北湖)で野生化が確認。尾瀬湖などで異常繁殖が問題となった。

- 国立環境研究所の情報によれば、関東以西の38都府県で分布が確認されている(2023年1月時点)。

(出典:「侵入生物データベース」国立環境研究所)

主な生育場所

- 水路、ため池など多様な水域に生育し、日当たりの良い水深の浅い環境を好み、止水域や流れの緩やかな流水で繁殖。

- 水質汚濁や低水温にも強く、冬期も枯れずにそのまま越冬する。

- 春先まで水底で群体を作っているが、水温の上昇とともに水面近くまで伸長して繁茂し、秋に再び沈降し越冬する。

調整池で繁茂した状況(5月)

水路での繁茂の状況(9月)

水路での繁茂の状況(6月)

調整池スクリーン周辺での発生状況(7月)

繁殖・生育拡大の方法

- 栄養繁殖が盛んで、再生能力が高く、茎や葉の切れ端から根を張り増殖する。

- 雌雄異株だが、日本での定着は雄株だけであるため種子繁殖はない。

形態・特徴

- 根は水底の土に固着し、植物体全体が水面下に沈んだ状態で生活する沈水植物。

- 茎はやや円柱状で硬質。太さ1~2mmで、草丈は20~50cmで水中を横走する。

- 葉は1~1.5cm間隔で3枚前後輪生。暗緑褐色で、左右によじれている。長さ6~15mm、幅0.5~2mmで、葉の縁の細かいギザギザ(鋸歯、きょし)は不明瞭。

- 開花期は5月~10月。雄花から茎が離れ水面に浮上して白い花を咲かせる。花弁はなく葯(やく)が開いて花粉を散らす。

植物体の形態

葉(3枚輪生)や茎の様子

輪生した葉(普通3枚)

水面に浮上した花(6月)

間違えやすい種との見分け方

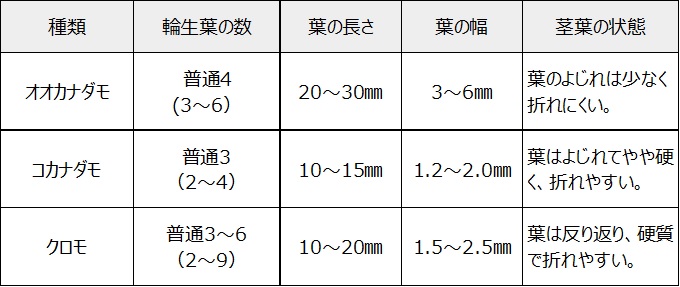

- コカナダモは、同じ外来種のオオカナダモ、在来種のクロモと似ている。

- これら3種は、大きさのほか、茎から輪生する葉の特徴により区別することが可能。

植物体の形や大きさの違い

(上からオオカナダモ、コカナダモ、クロモ)

(写真提供:(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所)

葉の大きさや輪生する数の違い

(上からオオカナダモ、コカナダモ、クロモ)

(写真提供:(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所)

注意すべき事項

- コカナダモは、生態系被害防止外来種リストのカテゴリ区分で、甚大な被害が予想されるため、対策の必要性が高い「重点対策外来種」に指定されている。

- 特定外来生物のように法律の規制はないが、繁殖力が高いため、移動や運搬の際に拡散させないよう、注意して取り扱う必要がある。

参考情報

- 浜島繁隆・須賀瑛文(2005):ため池と水田の生き物図鑑 植物編,トンボ出版,大阪府

- 環境省自然環境局:特定外来生物 同定マニュアル 植物,https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/manual/10hp_shokubutsu.pdf

- 国立環境研究所生物多様性領域生態リスク評価・対策研究室侵入生物研究チーム:侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/

- 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所:淡水魚・水生植物・外来種・大阪府の水辺の生物図鑑 水草図鑑(外来種),https://www.knsk-osaka.jp/zukan/zukan_database/mizukusa_gairai/list.html

- 神戸市総合教育センター研修育成課情報教育推進室:神戸教育情報ネットワーク デジタル化神戸の自然シリーズ14 神戸の水生植物,http://www2.kobe-c.ed.jp/shizen/wtplant/wtplant/index.html

※写真の無断転載はできませんのでご注意ください。

※このページの情報は、令和5年3月のものです。

外来生物早期発見ツールのトップページに戻る

お問合せ先

農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課農村環境対策室

担当者:生物多様性保全班

代表:03-3502-8111(内線5490)

ダイヤルイン:03-3502-6091