水路やため池の通水障害を起こす外来生物の見分け方_ナガエツルノゲイトウ

ナガエツルノゲイトウ

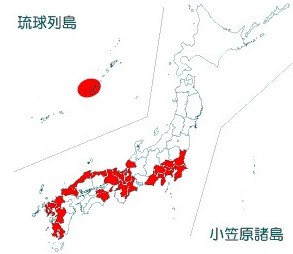

国内分布

- 国内で最初の定着記録は、1989年兵庫県尼崎市。

- 国立環境研究所の情報によると、関東以西に広く分布しており、茨城、埼玉、東京、千葉、神奈川、山梨、静岡、三重、福井、滋賀、奈良、京都、大阪、兵庫、鳥取、島根、山口、香川、徳島、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄の25都府県で分布が確認されている(2023年2月時点)。

(出典:「侵入生物データベース」国立環境研究所)

(出典:「侵入生物データベース」国立環境研究所)

主な生育場所

- 河川、水路、ため池、水田、あぜなどのほか、乾燥にも強く畑など陸上でも生育。

- 特に、日当たりのよい水辺では大群落となる。

- 温暖な環境を好み、30℃程度が最適。一般に淡水に生育するが、耐塩性が強い。

水路での繁茂状況(10月)

冬の状態(1月)

給水栓付近での定着

稲刈り後の水田への侵入

(写真提供:環境省)

(写真提供:環境省)

繁殖・生息拡大の方法

- 根元の方の茎は横に這いながら枝分かれし、節から根を伸ばして生育域を拡大。放置すると群落がどんどん拡大。

- 直根は50cm以上の深さにもなり、地上を刈り取っても根から再生するため早期発見・早期駆除が非常に重要。

- 日本では種子はつけないが、茎や根の断片からでも容易に植物体が再生する。

- 茎はちぎれやすく水に浮くため、断片が水流によって運ばれ、新たな地で定着し再生する。

形態・特徴

- 根は水底に固着し、水中から水の上まで伸びる抽水植物(多年生)。

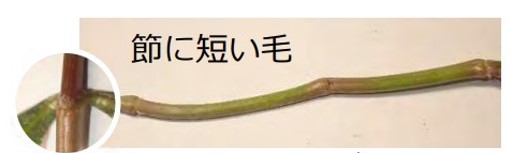

- 茎は長さ0.5~1m、中空で太さ4mmに達する。基部は横に這いながら枝分かれし発根。

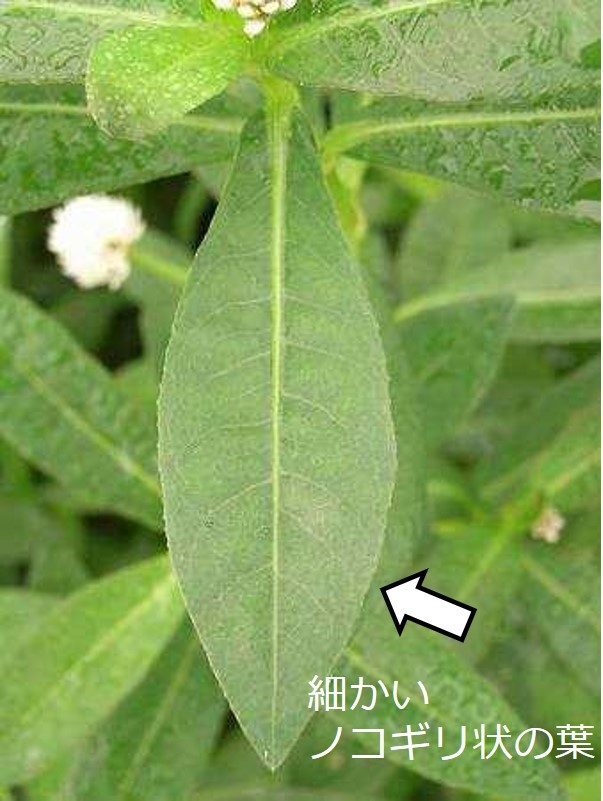

- 葉は対生し、柄はないか1~6mmと短い。葉の形は倒披針形~倒卵形(葉先に近いほうが幅が広い又は丸みを帯びている)で、長さ2.5~5cm、幅0.7~2cm、縁は細かいノコギリ状。

- 開花期は4~10月だが、1年中開花することもある。花は白色~灰白色、球状、直径12~16mm。花序には1~4cmの柄があり、葉の脇に1~2個ずつつく。

茎の中は空洞(ストロー状)

節から一対の葉(対生)

茎はなめらかでザラつかない

節からよく分岐する

葉の先はややとがる

(写真提供:環境省、一部改変)

(写真提供:環境省、一部改変)

花が咲いた様子(6月)

(写真提供:環境省)

(写真提供:環境省)

小さな花が集まった球状花

間違えやすい種との見分け方

- ナガエツルノゲイトウに似た種として、外来種のツルノゲイトウ、アメリカタカサブロウ、在来種のタカサブロウが存在。

- これらの種とは、花や葉の特徴で見分けることが可能。

(写真提供:農研機構(ツルノゲイトウの花)、環境省(ツルノゲイトウの花以外))

注意すべき事項

- ナガエツルノゲイトウは、外来生物法により「特定外来生物」に指定されており、拡散を防ぐため、栽培、保管・運搬、譲渡、放出等が禁止されている。ただし、死んだ(枯れた)個体は規制対象外となる。

- 適切な手続きをとらずに生きた個体を移動等させてしまうと法律違反となるので、取り扱いには十分な注意が必要。

- 地域住民やボランティア等による駆除の場合、広報誌等による事前告知、運搬時の拡散防止対策を行うことで、生きた個体を焼却施設等に運ぶことが可能となる。

参考情報

- ナガエツルノゲイトウ駆除マニュアル説明動画

- 「ナガエツルノゲイトウ」の生態と対策(動画)(関東農政局農村振興部農村環境課)

- CABI Digiral Library:Alternanthera philoxeroides (alligator weed),https://www.cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/cabicompendium.4403

- 環境省自然環境局:特定外来生物 同定マニュアル 植物,https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/manual/10hp_shokubutsu.pdf

- 国立環境研究所生物多様性領域生態リスク評価・対策研究室侵入生物研究チーム:侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/

- 農林水産省・環境省・農業・食品産業技術総合研究機構 (2021):ナガエツルノゲイトウ駆除マニュアル,https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/attach/pdf/nagae-14.pdf

※写真の無断転載はできませんのでご注意ください。

※このページの情報は、令和5年3月のものです。

お問合せ先

農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課農村環境対策室

担当者:生物多様性保全班

代表:03-3502-8111(内線5490)

ダイヤルイン:03-3502-6091