水路やため池の通水障害を起こす外来生物の見分け方_オオバナミズキンバイ

オオバナミズキンバイ(※1)

ウスゲオオバナミズキンバイ(※1)

(※1_種名「ルドウィギア・グランディフロラ」として特定外来生物に指定されており、その中に「オオバナミズキンバイ」と「ウスゲオオバナミズキンバイ」が存在する。)

国内分布

- オオバナミズキンバイは、2007年に兵庫県加西市のため池で野生化が確認されている。

- その後、琵琶湖での異常繁茂が問題となったほか、茨城、千葉、和歌山、京都、鹿児島の5府県でも繁殖の報告例がある。

(出典:「侵入生物データベース」国立環境研究所)

(出典:「侵入生物データベース」国立環境研究所)

(図はルドウィギア・グランディフロラのもの)

主な生息場所

- 湖沼、ため池、湿地、水路などに生育し、流れが緩やかな富栄養な環境を好む。

- 繁殖力が旺盛で水上と水中にマット状に厚く繁茂するほか、陸上でも生育でき繁茂を広げる。

湖岸での発生状況(8月)

ため池護岸部での生育状況(8月)

開花時の繁茂状況(8月)

水上部が枯れた状況(3月)

繁殖・生息拡大の方法

- 水中または地上で這うように横に伸びる茎(走出枝、そうしゅつし)を伸ばし、そこから茎が立ち上がって増殖

- 茎や葉の断片からも発根して再生するほか、種子でも繁殖する。

- 冬季には低温で大半が枯死するが、生き残った茎断片は発根・再生し、次々と芽を出して茎を伸ばす。

形態・特徴

- 生活環境に応じて、浮葉形、抽水形、陸生形を示し、陸地から水辺までの環境に適応する。

- 地上茎は、直立し、ときに枝分かれする。オオバナミズキンバイの地上系は全体的に長い軟毛が多く、ウスゲオオバナミズキンバイの地上茎は無毛~まばら。

- 葉は互生し、地上茎の葉は細長く先端がとがり基部やや広い形で、明瞭な葉柄はなく、葉の基部付近にある暗褐色~深緑色の突起状の小片(托葉、たくよう)が目立つ。水中・水上葉は円形~先端が丸く広く基部がすぼまった形である。

- 開花期は6~10月。花は鮮やかな黄色で直径3~5cm、花弁は通常5枚で先端がやや凹む。

開花時の様子(8月)

交互につく葉の基部にある托葉

(写真提供:環境省)

(写真提供:環境省)

水中葉

(左:丸く赤味がかった葉、右:緑色の葉)

(写真提供:環境省)

水上葉

(写真提供:環境省)

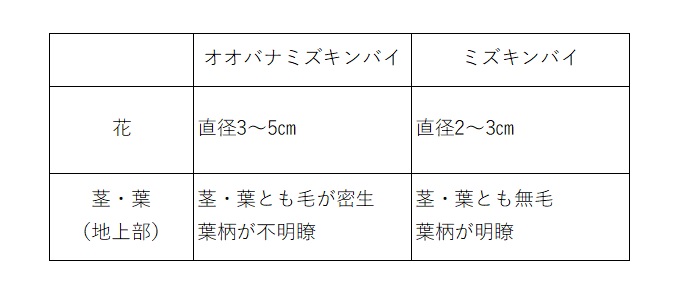

間違えやすい種との見分け方

- オオバナミズキンバイ及びウスゲオオバナミズキンバイは、在来種のミズキンバイ(環境省レッドリスト:絶滅危惧2類)と似ている。

- ミズキンバイの生育が確認されているのは、神奈川、千葉、愛媛、高知、佐賀、宮崎、鹿児島の7県。

- 一番の違いは花の大きさであるが、茎や葉の毛の有無などでも区別することが可能。

ミズキンバイとの見分け方

ミズキンバイ

注意すべき事項

- オオバナミズキンバイ及びウスゲオオバナミズキンバイは、外来生物法により「特定外来生物」に指定されており、拡散を防ぐため、栽培、保管・運搬、譲渡、放出等が禁止されている。ただし、死んだ(枯れた)個体は規制対象外となる。

- 適切な手続きをとらずに生きた個体を移動等させてしまうと法律違反となるので、取り扱いには十分な注意が必要。

- 地域住民やボランティア等による駆除の場合、広報誌等による事前告知、運搬時の拡散防止対策を行うことで、生きた個体を焼却施設等に運ぶことが可能となる。

参考情報

- 千葉県環境生活部水質保全課:印旛沼・手賀沼の外来水生植物,https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/kasentou/ias/index.html

- 稗田真也(2022):琵琶湖における特定外来生物ウスゲオオバナミズキンバイの侵入・繁茂について,日本生態学会誌72,35-39

- 茨城県生物多様性センター:特定外来生物(植物),https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/tayousei/alien_species/investigation/alien_syokubutsu.html

- 鹿児島県(2017):鹿児島県外来種リスト,https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/gairai/documents/51561_20170405164635-1.pdf

- 環境省自然環境局 (2015):レッドデータブック2014<植物1>,(株)ぎょうせい,東京都

- 環境省自然環境局:特定外来生物 同定マニュアル 植物,https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/manual/10hp_shokubutsu.pdf

- 国立環境研究所生物多様性領域生態リスク評価・対策研究室侵入生物研究チーム:侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/

- 京都府府民環境部自然環境保全課:オオバナミズキンバイについて,https://www.pref.kyoto.jp/gairai/oobanamizukinbai.html

- 農林水産省農村振興局農村政策部農村環境課(2018):可憐な花で水面を覆う水陸両用の恐るべき外来生物,https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/attach/pdf/gairai-9.pdf

※写真の無断転載はできませんのでご注意ください。

※このページの情報は、令和5年3月のものです。

外来生物早期発見ツールのトップページに戻る

お問合せ先

農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課農村環境対策室

担当者:生物多様性保全班

代表:03-3502-8111(内線5490)

ダイヤルイン:03-3502-6091