水路やため池の通水障害を起こす外来生物の見分け方_オオフサモ

オオフサモ

国内分布

- 1920年頃にドイツ人が持参し、兵庫県の池で野生化。

- 国立環境研究所の情報によると、ほぼ全国に分布しており、未確認なのは青森、岩手、秋田、福島の4県のみ(2023年2月時点)。

(出典:「侵入生物データベース」国立環境研究所)

(出典:「侵入生物データベース」国立環境研究所)主な生育場所

- 水路、ため池、休耕田などの水深が浅いところに生育。閉鎖的なクリークのような場所で局所的に発生することが多い。

- 耐寒性があり、主に根茎で越冬するが、温暖な地域では水上部も完全に枯れることなく越冬する。

水路での発生状況(6月)

ポンプ場遊水地での繁茂の状況(5月)

枯れかけた水上部(11月下旬)

ため池での発生状況(5月)

繁殖・生育拡大の方法

- 日本で生育しているのは雌株のみで種子はつくらない。主に根茎で栄養繁殖を行うが、茎の断片からでも葉や根を出して再生するため、水流により分布域が拡散する。

形態・特徴

- 根は水底の土に固着し、水中から水の上に伸びる抽水植物(多年生)。

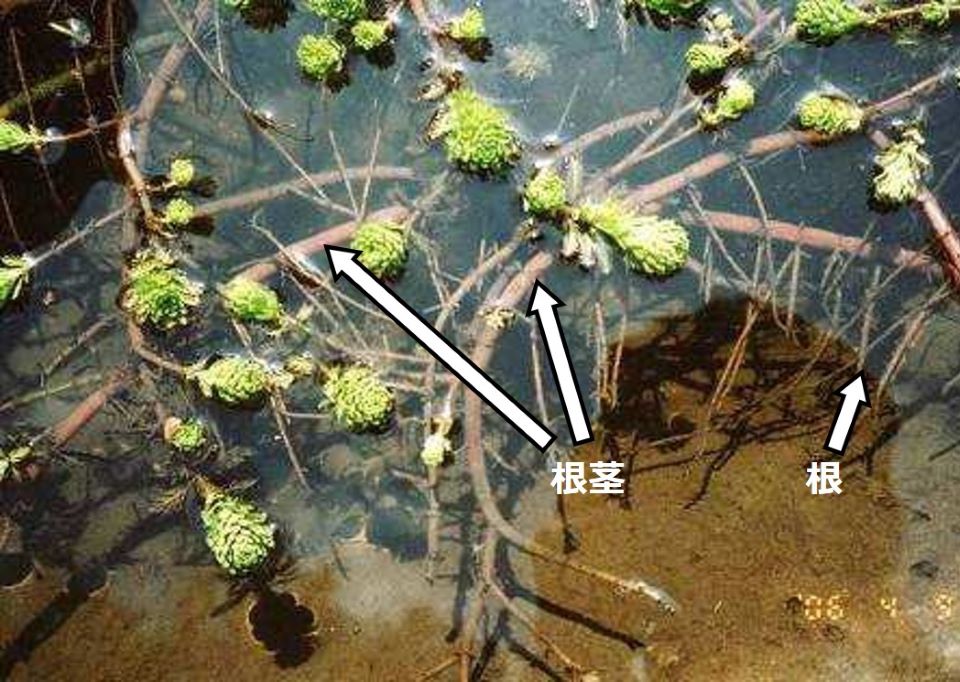

- 根茎は泥や水の中で枝分かれしながら横に伸び、長さ1m以上にもなる。円柱状で太さ4~5mm、やや赤紫色を帯びる。根茎の各節から数本の根をだすとともに、10~30cmの緑色の茎を水上に出す。

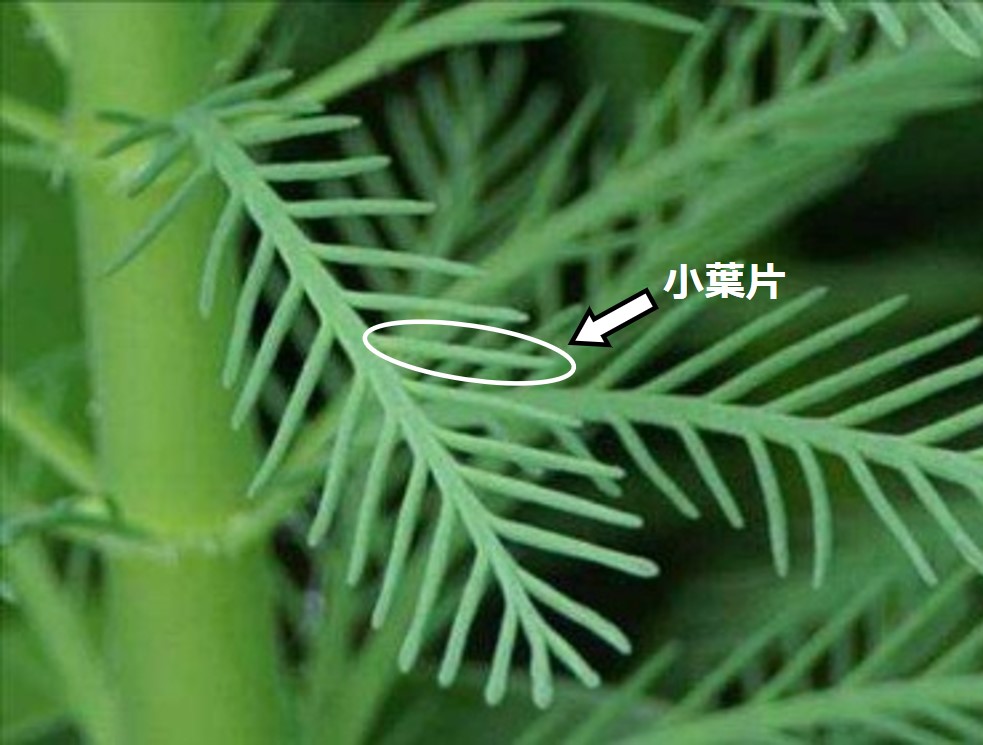

- 一般に水上葉が密生し水中葉は少ない。水上葉は、長さ1.5~5cmで、緑色の羽状葉が茎の節に3~7枚ずつ輪生につく。羽状葉は10~20対の細かい小葉片からなり、一つ一つの小葉片は長さ3~5mm、幅1mm。水中葉は淡緑色または茶緑で、ひげのように細かく裂ける。

- 開花期は6月頃。花は、水上葉の基部に1つずつつく。高さは約2mmで、雌しべの先に白い毛が生えている。

水上茎から伸びる羽状の水上葉(8月)

(写真提供:環境省、一部改変)

10~20対の小葉片(8月)

(写真提供:環境省、一部改変)

水中で横に伸びる茎(根茎)(4月)

(写真提供:環境省、一部改変)

水中葉(1月)

(写真提供:環境省)

葉の基部につく2mmほどの花(6月)

(写真提供:環境省)

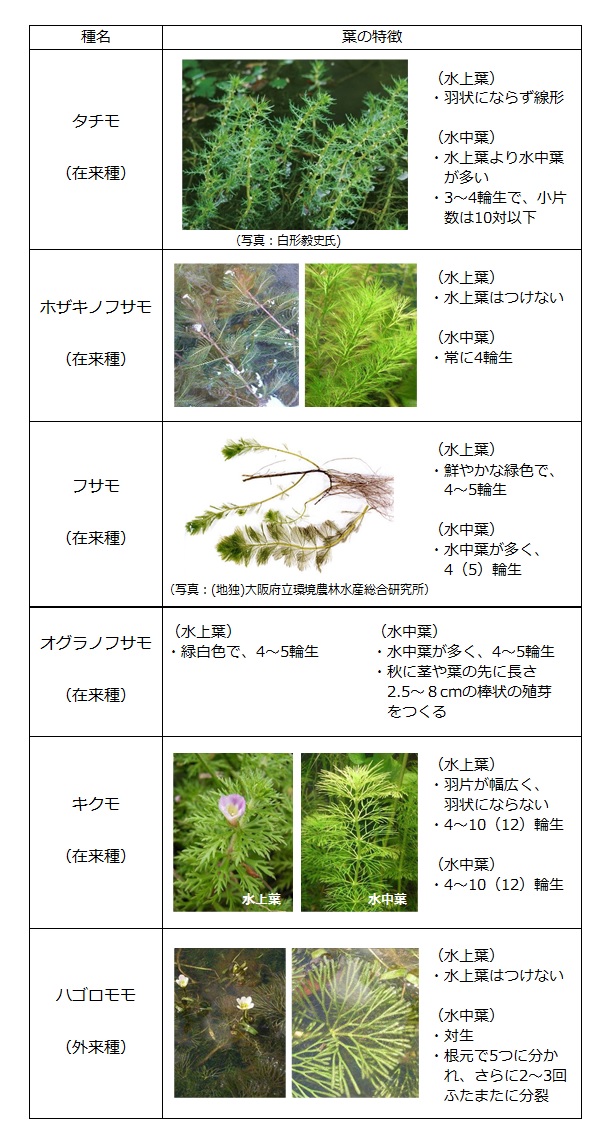

間違えやすい種との見分け方

- フサモ属では、国内にタチモ(環境省レッドリスト:準絶滅危惧)、ホザキノフサモ、フサモ、オグラノフサモ(環境省レッドリスト:絶滅危惧2類)の4種の在来種が存在。

- また、フサモ属以外の類似種として、キクモ、ハゴロモモが存在。

- これらとの違いは、葉の特徴で見分けるのがポイント。

(写真提供:白形毅史氏(タチモ)、(地独)大阪府立環境農林水産総合事務所(フサモ)、環境省(タチモ・フサモ以外))

(写真提供:白形毅史氏(タチモ)、(地独)大阪府立環境農林水産総合事務所(フサモ)、環境省(タチモ・フサモ以外))注意すべき事項

- オオフサモは、外来生物法により「特定外来生物」に指定されており、拡散を防ぐため、栽培、保管・運搬、譲渡、放出等が禁止されている。ただし、死んだ(枯れた)個体は規制対象外となる。

- 適切な手続きをとらずに生きた個体を移動等させてしまうと法律違反となるので、取り扱いには十分な注意が必要。

- 地域住民やボランティア等による駆除の場合、広報誌等による事前告知、運搬時の拡散防止対策を行うことで、生きた個体を焼却施設等に運ぶことが可能となる。

参考情報

- 環境省:特定外来生物 同定マニュアル 植物,https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/manual/10hp_shokubutsu.pdf

- 国立環境研究所生物多様性領域生態リスク評価・対策研究室侵入生物研究チーム:侵入生物データベース,https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/

※写真の無断転載はできませんのでご注意ください。

※このページの情報は、令和5年3月のものです。

お問合せ先

農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課農村環境対策室

担当者:生物多様性保全班

代表:03-3502-8111(内線5490)

ダイヤルイン:03-3502-6091