鎌倉時代の遺産百太郎溝 取入口旧樋門

|

百太郎公園に保存されている旧樋門 |

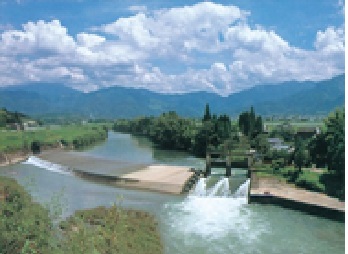

現在の百太郎堰 |

地域の概要

この樋門は、昭和35年4月、球磨南部利水計画改修工事のため取り除かれたもので、現在の場所に復元されました。凝灰岩で作られ、高さ5.8m、長さ9.5mに及びます。樋門の構築年代は明らかではありませんが、この樋門の構築から推測して、おそらく鎌倉時代にはすでに始まっていたのではないかと言われており、百太郎溝本流の完成は1710年と記されています。百太郎溝は、球磨川の水を取り入れ多良木町・あさぎり町を経て錦町まで流れ、延長約19km、かんがい面積1500ha余りに及び、開削は鎌倉時代から江戸時代まで何度も受け継がれ、子供からお年寄りまで総出の手掘りという、いわば農民の血と汗の結晶で掘り進められた末に完成した用水路です。

地域の保全のための取り組み

現在この樋門は、昭和36年7月18日から町指定史跡になっており、町が管理する百太郎公園に保存してあり、農業水利事業にかかわる文化遺産として大変貴重なものです。小学生等の歴史の勉強で大変貴重なものでもあり、多くの方が見学に来られます。そしてなにより、昔から語り継がれる人柱伝説があり、球磨郡郷土読本には次のように記載されています。『堰構築も、幾度となくおこなわれたが、洪水期を迎えると、ひとたまりもなく崩壊し、ただ人々の失望を深めるにすぎなかった。ある時、庄屋の夢枕に水神様が立ち『袴(着物)に横縞のつぎをあてた男を人柱にたてよ』とのお告げがあり、百太郎がその犠牲となり、大石柱の下に生き埋めされることになった』と記されています。

交通アクセス

- 球磨川鉄道 人吉駅乗車~東多良木駅下車、徒歩15分

- 九州自動車道・人吉I.Cより東へ車で約26km(約40分)

お問合せ先

農村振興局整備部設計課

代表:03-3502-8111(内線5561)

ダイヤルイン:03-3595-6338