安積疏水・十六橋水門

|

上戸頭首工(現在の郡山地域への取水口) |

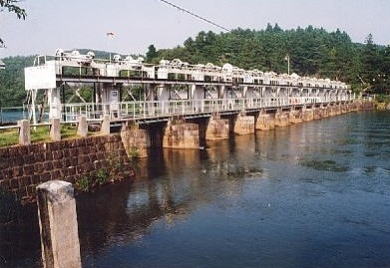

十六橋水門(猪苗代湖を水源とし、会津地域と郡山地域への用水取水のため、湖の水位を調整する水門) |

安積疏水の計画に尽力したオランダ人技師ファン・ドールンの銅像 |

地域の概要

安積疏水の開削は、明治の新政府が士族の救済を図るため、原野を開拓し、あわせて猪苗代湖からかんがい用水を取水する国営事業第1号工事として実施されました。猪苗代湖の水は、湖の西側にある日橋川から会津盆地を通って阿賀野川となり日本海に流れていましたが、その日橋川に十六橋制水門を建設し会津側の用水を確保するとともに猪苗代湖を水源とし、湖の水位を保ちつつ、湖の東側にある山潟取水口で取水するしくみとし、郡山地域の農業を支える、貴重な水となっています。明治政府から雇われたオランダ人技師ファン・ドールンは、安積疏水の計画にあたり、猪苗代湖の自然水位を変えず、会津側の人々の水利用に支障なく、安積疏水で疏水できることを学術的計算から実証しました。その功績がたたえられ、猪苗代湖のほとりには銅像が建立されています。

地域の保全のための取り組み

明治15年の通水以来130有余年地域を潤し、豊かな自然環境の保全と地域発展の原動力となりました。十六橋水門は、明治政府の国営事業で西暦1880年(明治13年)に構築された当時としては猪苗代湖の唯一の吐出口であり湖面の水位調整やかんがい用水、上水、発電用水等に安定的に取水を行うための重要な施設となっています。建設当時は全国でも指折りの石組みの名人を招いて造られた眼鏡橋でしたが、大正3年の改修により現在の石積みの水門となり、安積疏水の名所となっています。

交通アクセス

1.上戸頭首工は、磐越西線上戸駅より徒歩約20分

2.十六橋水門は、磐越西線猪苗代駅より約20分(会津若松ゆき金の橋下車) また、磐越自動車道猪苗代磐梯ICより車で約7km、約15分

お問合せ先

農村振興局整備部設計課

代表:03-3502-8111(内線5561)

ダイヤルイン:03-3595-6338