土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針(ガイドライン)について

ガイドラインは、平成3年度に農林水産省が、農業農村整備事業(国営、公団営、都道府県営)に対する当面合理的かつ妥当と考えられる地方公共団体の標準的な費用負担の水準を示したものです。実際の地方公共団体の負担については、団体の受益(公益部分)に相当する分と、これ以外に、農家負担の軽減対策としての負担など地域独自の政策判断による分とが存在すると考えられますが、ガイドラインについては、主に団体の受益に着目して設定したものであり、あくまでも都道府県及び市町村が各々の負担割合を調整し、決定するに当たっての指針として示されたものです。

令和元年度より、団体営事業のガイドラインが設定されました。 なお、ガイドラインは土地改良事業の地方財政措置(事業費補正)の算定における上限値として扱われています。

1 ガイドライン設定の経緯

農業農村整備事業に係る費用負担割合について、土地改良法令上では、国の負担割合が規定されています。しかし、地元負担については、受益の程度や地域の実情に即して地元の自主的な判断により決められており、そうした判断をするに当たっての指針として、平成3年度に国営、公団営及び都道府県営事業における都道府県及び市町村の負担割合について、標準的な費用負担の水準(ガイドライン)が構造改善局長通達で示されました。その経緯は次のとおりです。

| 年月日 | 内容 |

| 昭和58年4月9日 | 第3次土地改良長期計画を閣議決定するに際し、覚書(財政局長及び構造改善局長)を締結した。 地方公共団体及び受益者の負担区分の確立と明確化等 |

| 平成元年11月2日 | 自治省より国営事業所に対する地方財政措置の検討を行う前提として下記事項の確認を求められ、農林水産省において論点を整理し調整を行った。 国営事業等の改善(負担金徴収ルートの改正、市町村負担の制度的な位置づけの明確化等) 研究会の設置他 |

| 平成元年12月27日 | 調整を了した段階で覚書(財政局長及び構造改善局長)、確認書(調整室長及び水利課長)を締結した。 国営事業の市町村の位置づけの明確化等 |

| 平成2年度 | [平成2年度から国営事業に対する地方財政措置の改善が図られた。] |

| 平成2年8月17日 | 農業基盤整備事業制度研究会発足。 |

| 平成3年1月23日 | 同研究会「中間報告」の中で、下記事項が提言された。 国、県営事業における市町村の位置づけの明確化を図ること。 負担区分の明確化を図ること他 |

| 平成3年度 | [平成3年度から都道府県営事業に対する地方財政措置の改善が図られた。] |

| 平成3年4月25日 | 土地改良法の一部を改正する法律成立。 国、県営事業の市町村負担の明確化等 |

| 平成3年5月31日 | 「国営及び都道府県営土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針について」を局長通達(3構改D第389号)。 |

2 ガイドラインの設定方法

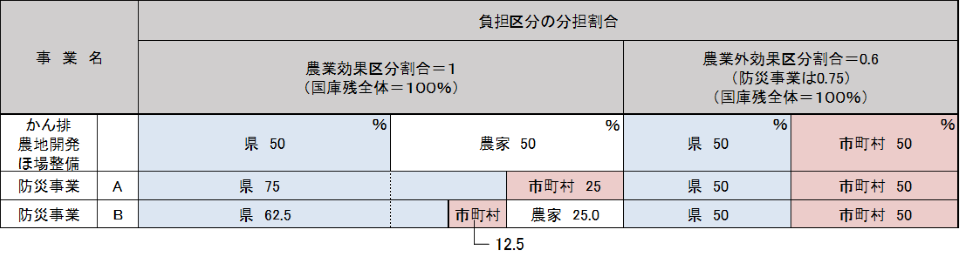

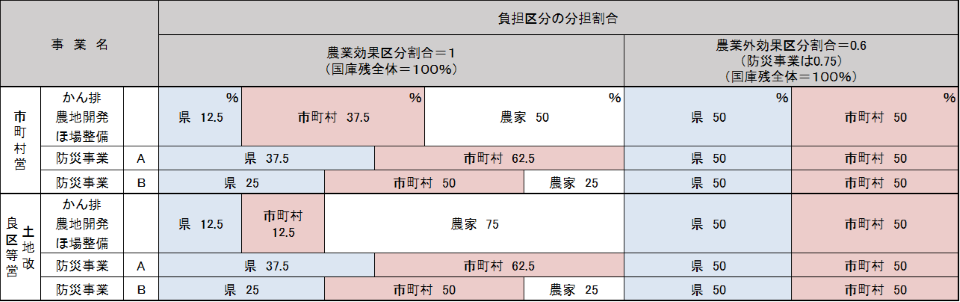

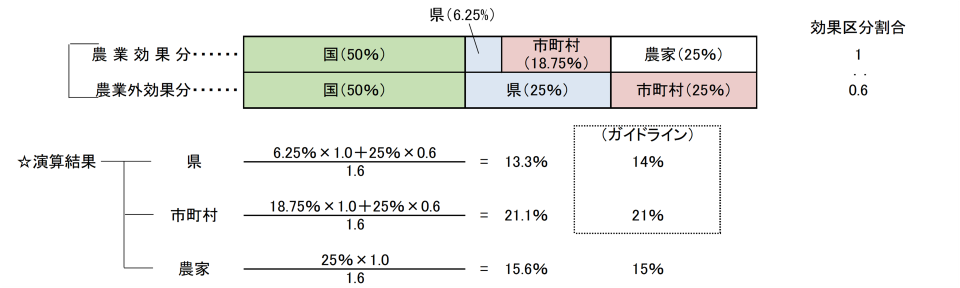

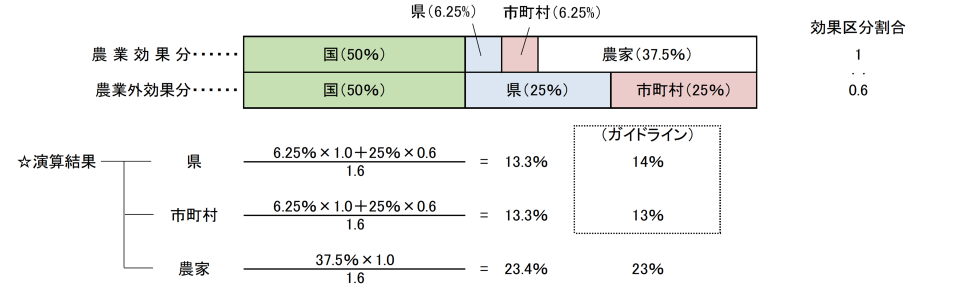

2)「農業効果」分の国庫残分の負担区分は、「都道府県と農家の折半」とすることを基本とする。

3)「農業外効果」分の国庫残分の負担区分は、「都道府県と市町村の折半」とすることを基本とする。

イ.北海道・沖縄については、開発の歴史等において特殊事情を有しており、そうした中で定着している現在の負担の実態には十分配慮する必要があること。

ウ.国営かんがい排水事業等同事業、同種工種で国庫率の嵩上げが行われているものは、その嵩上げの趣旨が生かされるよう配慮する必要があること。 等の事項についても留意するものとなっています。

注)防災事業A:防災ダム、湛水防除、ため池等整備(うち河川応急)、公害対策

注)防災事業B:A以外

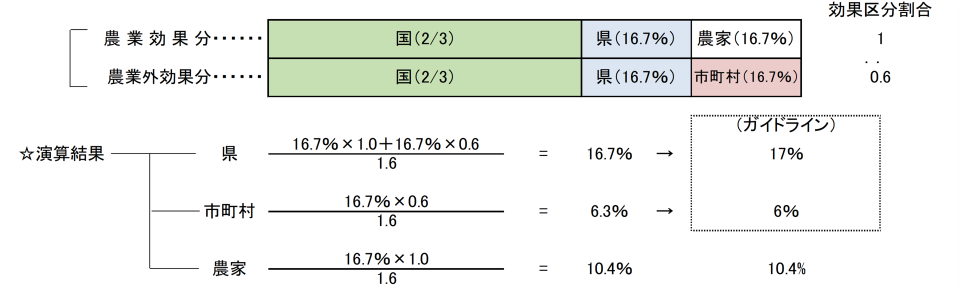

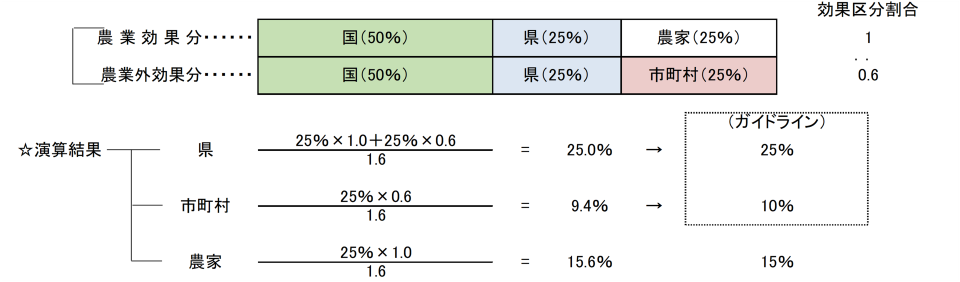

2)ガイドラインの算定例

<国営かんがい排水事業(内地、一般施設):国庫率2/3>

<県営かんがい排水事業(内地):国庫率50%>

(3)団体営事業の算定例

<土地改良区等営かんがい排水事業(内地):国費率50%>

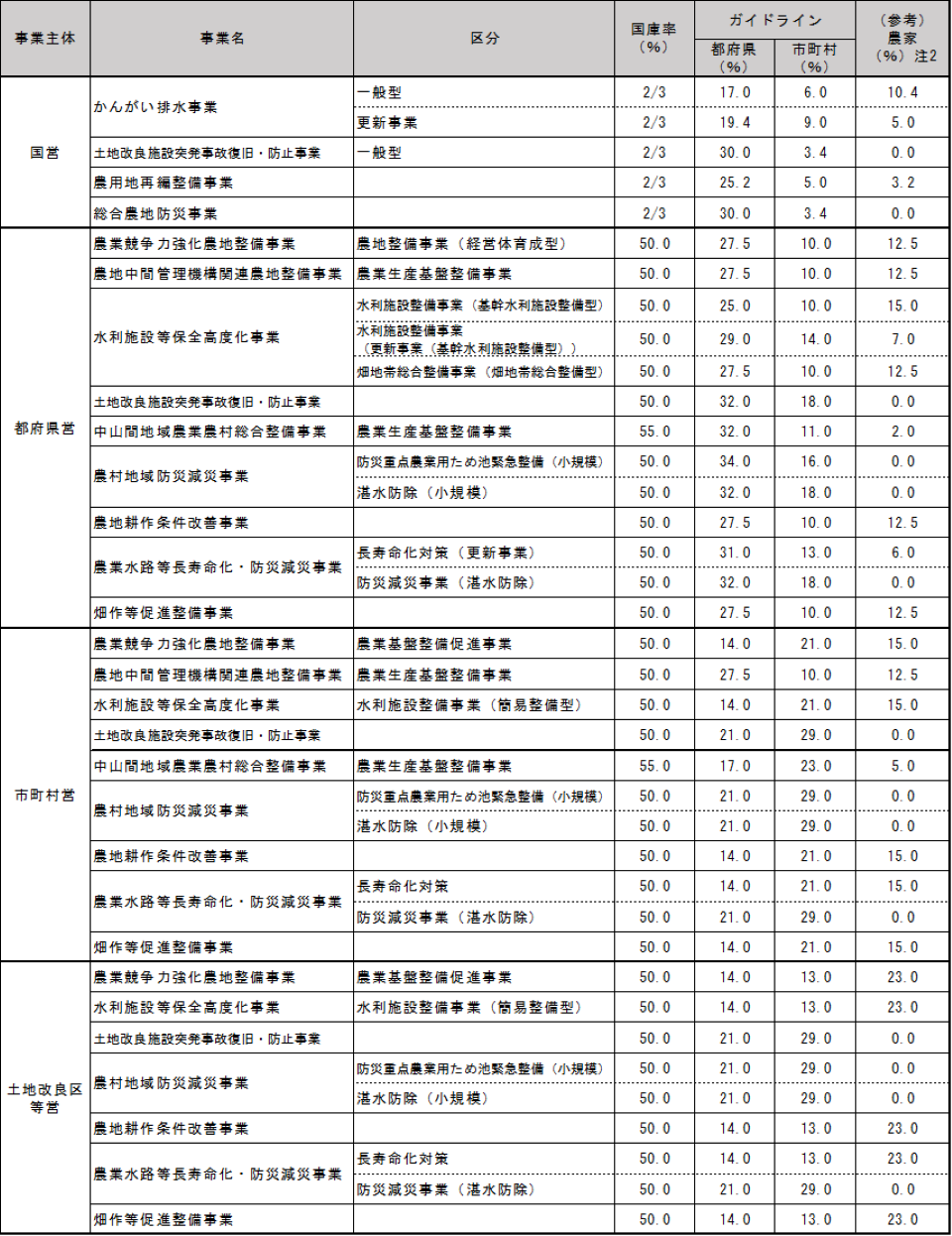

注1)ガイドライン「農林水産省」とは北海道、沖縄、奄美、離島を除く地区である。

注2)(参考)農家の欄は、事業費全体を100%として国庫補助率、地方公共団体の標準的な負担割合を差し引いたものを便宜上、農家負担相当として示したものであり、実際の農家負担は、農地中間管理機構関連農地整備事業の場合は国が機構集積推進費を交付するため農家負担はないほか、農地集積率に応じて交付される促進費や地方公共団体の実際の負担割合などにより異なる。

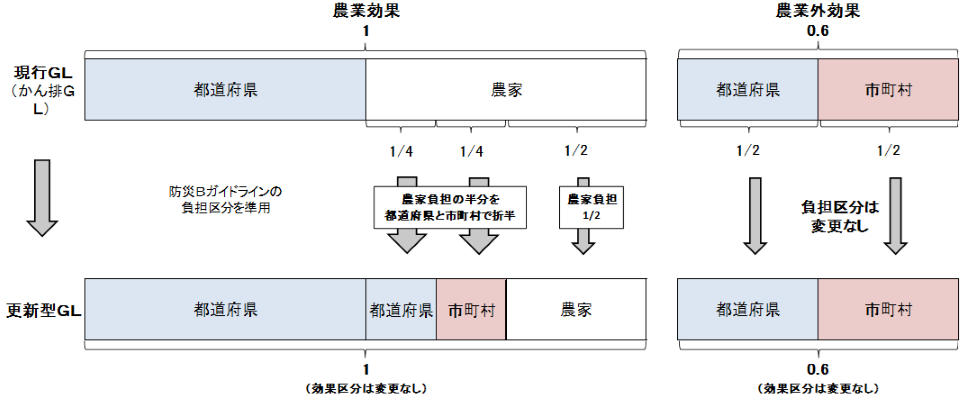

3 更新型ガイドラインの設定について

更新事業は新規事業と比較すると、相対的に農家の受益が減少する傾向にあるのみならず、更新事業が実施されない場合、施設老朽化に伴う突発事故が増加する中で、これまで発揮されてきた地域経済への波及効果や地域の防災機能などの農業外効果が喪失されることとなります。また、更新事業の実施にあたり、多くの地方公共団体は事業効果の発現の維持や地域住民の生命・財産の保護の観点等から、従来のガイドラインを上回る負担を行っている実態があります。

このような更新事業の特質や地方公共団体の負担実態等を踏まえ、更新事業における地方公共団体の負担割合に新たなガイドライン(以下「更新型ガイドライン」という)を設定し、農業効果と農業外効果の比率を1:0.6とした上で防災事業Bの考え方を準用することとしました。更新型ガイドラインは平成27年度より国営施設応急対策事業に適用し、平成30年度には国営かんがい排水事業のメニュー化・大括り化に伴い更新事業全般に適用、令和元年度より水資源機構営事業の更新事業全般にも適用され、令和2年度より都道府県営かんがい排水事業の更新事業に適用されました。

(参考:更新型ガイドラインの算定イメージ)

| 区分 | 国庫率 | ガイドライン | (参考) 農家 |

|

| 都道府県 | 市町村 | |||

| 農林水産省 | 3分の2 (3分の2) |

19.4 (17.0) |

9.0 (6.0) |

5.0 (10.4) |

| 北海道 (田) |

75.0 (75.0) |

18.0 (17.0) |

4.5 (3.0) |

2.5 (5.0) |

| 沖縄・奄美 | 90.0 (90.0) |

7.0 (7.0) |

2.0 (1.0) |

1.0 (2.0) |

2)更新型ガイドライン(都道府県営かんがい排水事業(更新事業))

| 区分 | 国庫率 | ガイドライン | (参考) 農家 |

|

| 都道府県 | 市町村 | |||

| 農林水産省 | 50.0 | 29.0 (25.0) |

14.0 (10.0) |

7.0 (15.0) |

| 北海道 | 50.0 | 31.0 (27.5) |

13.0 (9.0) |

6.0 (13.5) |

| 沖縄 | 80.0 | 12.0 (10.0) |

5.0 (4.0) |

3.0 (6.0) |

| 奄美 | 65.0 | 23.0 (20.0) |

8.0 (6.0) |

4.0 (9.0) |

| 離島 | 50.0 | 31.0 (27.5) |

13.0 (9.0) |

6.0 (13.5) |

注)( )は従来のガイドライン

4 環境機能増進型ガイドラインの設定について

これらの事業は、環境機能(景観・生態系・水質等の自然環境や生活・防火用水等)を保全・増進する水路の整備を行うことにより、環境保全効果(農業外効果)が増大しますが、従来のかんがい排水事業と比較して事業費も増嵩します。

しかしながら、このような環境整備による便益は広く地域住民が享受するものであり、事業費増嵩分(掛かり増し)に係る負担を農家に課すことは困難です。 他方、これらの事業の創設に伴い、環境整備に伴う掛かり増しの農家負担分について、国は新たに一定の負担を行っているところであり、地域住民が便益を受けるという観点からは、他方(県及び市町村)においても一定の負担を行うことが期待されます。

したがって、これらの一定以上の環境機能増進が予定されている事業について、地方公共団体の負担割合の新たなガイドライン(以下「環境機能増進型ガイドライン」という)を平成11年度に設定することとしました。

また、平成13年度に沖縄県においても実施されることとなった環境保全型かんがい排水事業についても、同じ考え方のもとに環境機能増進型ガイドラインが設定されました。

さらに平成22年度から実施されることとなった国営流域水質保全機能増進事業についても、同じ考え方のもとに環境機能増進型ガイドラインが適用されました。

(2)内容

国営農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)

国営流域水質保全機能増進事業

都道府県営農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)

2)環境機能増進型ガイドライン

<農林水産省の環境機能増進型ガイドライン>

(単位:%)

| 区分 | 国庫率 | ガイドライン | (参考) 農家 |

|

| 都府県 | 市町村 | |||

| 国営事業 (農林水産省) |

3分の2 (3分の2) |

17.0 (17.0) |

7.0 (6.0) |

9.4 (10.4) |

| 都道府県営事業 (農林水産省) |

50.0 (50.0) |

25.0 (25.0) |

11.0 (10.0) |

14.0 (15.0) |

注)( )は従来のガイドライン

(単位:%)

| 区分 | 国庫率 | ガイドライン | (参考) 農家 |

|

| 県 | 市町村 | |||

| 国営事業 (沖縄、奄美) |

90.0 (90.0) |

7.0 (7.0) |

1.5 (1.0) |

1.5 (2.0) |

(3)ガイドライン適用方法

→従来型のガイドライン

注)基幹的水利施設とは、ダム、頭首工、用排水機場、排水樋門とする。

2)基幹的水利施設以外の施設

→環境機能増進型ガイドライン

5 環境機能増進型ガイドライン(更新事業)の設定について

(2)環境機能増進型ガイドライン(更新事業)

| 区分 | 国庫率 | ガイドライン | (参考) 農家 |

|

| 都府県 | 市町村 | |||

| 国営事業(農林水産省) | 3分の2 (3分の2) |

19.4 | 10.0 | 4.0 |

(3)ガイドライン適用方法

1)ダム、頭首工等の基幹的水利施設

→従来の更新型ガイドライン

注)基幹的水利施設とは、ダム、頭首工、用排水機場、排水樋門とする。

2)基幹的水利施設以外の施設

→環境機能増進型ガイドライン(更新事業)

お問合せ先

農村振興局整備部設計課

代表:03-3502-8111(内線5561)

ダイヤルイン:03-3595-6338