特集2 食文化研究家・清 絢(きよしあや)の味わい ふれあい 出会い旅(1)

第9回山口県下関市菊川(きくがわ)町 行事食からおふくろの味へ「けんちょう」を訪ねて

| 食文化研究家のわたくし清 絢が、日本各地の郷土食を巡る旅。 今回は、お寺の行事食だったものが、いまや山口県内の多くの家庭で親しまれる定番料理となった、野菜の炒め煮「けんちょう」を学ぶため、山口県下関市菊川町を訪れました。 |

|

|

清 絢( きよし・あや) 大阪府出身。日本各地の農山漁村を訪ね、伝統的な食文化や暮らしについて、調査研究を行う。 日本の食文化を次世代へ継承するために、執筆、講演など、さまざまな形で活動中。 |

|

|

貴和の里

田植えや稲刈りなど里山暮らしの体験ができる |

||||||||||

活動の拠点とするのは、廃校となった「貴和小学校」。この学校は、明治時代にお坊さんが建てたことから「貴(とうと)い和尚」にちなんで命名され、「貴和の里」もその名を受け継ぐ。山あいの畑には牛がのんびり草をはむ姿もあり、日本の原風景が広がる 文/清 絢 写真/川端正吾 イラスト/竜田麻衣 |

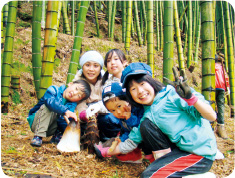

「寒い時季がいちばんおいしいから……」と誘われてやってきたのは、山口県の西部に位置する下関市菊川町(きくがわちょう)。冬野菜を炒め煮にした素朴な郷土料理「けんちょう」を求めて、まずは昔ながらの暮らしを体験できる「貴和の里」を訪ねました。 「ここは、菊川町の山間部にある樅(もみ)の木・道市(みちいち)・轡井(くつわい)という3つの集落で取り組む、地域おこしの拠点です。高齢化が進む集落をなんとかしようと住民が一念発起。町の子どもたちが自然に触れる機会を作るため、里山暮らし体験イベントを始めました。いろりや五右衛門(ごえもん)風呂、羽釜のごはん、大きな鍋での共同調理と、参加した子どもたちは、どれも目を輝かせて体験しています。いなかに帰ってくるような気持ちで、遊びに来てもらえたら」と代表の吉村利道(としみち)さん。 活動をスタートさせて8年。年々多くの子どもたちが足を運ぶようになったそう。畑には寒さで甘みを増したハクサイがいっぱい! 「これをけんちょうに使うといいんだよ」と、吉村さんから大きなハクサイをお土産にいただきました。 貴和の里のイベント

|

|||||||||

|

想作食堂SOZU(そず)~想厨~

下関の山も海も味わえる創作料理のお店 |

|

毎日選りすぐりの魚を仕入れ、カジュアルな雰囲気でフグやアンコウなどの料理がいただける。しょうゆにもこだわり、薄口、濃口など、地元の人の好みに合うものを選ぶていねいな姿勢も人気の理由。けんちょうは、事前予約すれば提供可能   |

町の中心部へ車を走らせ、地元出身のご夫婦が切り盛りする創作料理のお店「SOZU」へ。 「菊川は水がきれいでお米もおいしい。昔は、菊川のお米と海側で獲れた魚とを物々交換していたそう。山を越えたらすぐ海なので、新鮮な魚も仕入れられるのが菊川のいいところだね」とご主人の田原佑一さん。 菊川のお米に北浦産の旬の魚をのせたおすすめの海鮮丼は、日本料理店で修業した田原さんの腕前で、魚の生きのよさが際立ちます。 |

|

|

道の駅 きくがわ

菊川名物・そうめんをさまざまにアレンジ |

||||

「御食事処よもやま」では、冬限定の「合鴨ひとり鍋」や「菊川風焼きそうめん」が人気。焼きそうめんは、太めに開発した特製麺をゴマ油で香ばしく炒めてあり、食欲をそそる。菊川産ハチミツや手延べ菊麺も購入可能   |

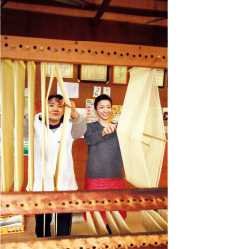

次に訪ねた「道の駅 きくがわ」は、菊川の特産品はもちろん、観光情報も集まる町の総合案内所。 「菊川はそうめん作りが盛んなんだけど、夏の食べ物ってイメージが強いでしょ。一年中食べてもらいたくて、『菊川風焼きそうめん』を考案したんだよ。最近作っている菊芋の麺は、煮込んでもコシが強くて『合鴨ひとり鍋』によく合うんだ。菊川町だから菊芋、ピッタリでしょ」とうれしそうに話してくれたのは、道の駅内の「御食事処よもやま」の藤本隆一さん。ちょうど菊麺作りの真っ最中だからと、近くの工房にも案内していただき、特別に菊麺作りを体験させていただきました。

|

|||

|

ちょこっと寄り道

カントリースイーツ優風 |

|

夫婦二人三脚で経営する「カントリースイーツ優風」の「まんまろーる」と名づけられたロールケーキは、無農薬のアイガモ米を使い、しっとり軽い口当たり。イチゴやフルーツなど計6種類。お菓子作り名人と呼ばれていた晴美さんが、全国規模のコンクールで見事優勝。「それならばいっそお店をと、勢いで開店したのよ」と笑顔の篠田さんご夫婦 |

さらに足を延ばして、米粉ケーキが人気の「カントリースイーツ優風(ゆうふう)」にも寄り道。アイガモ農法に取り組む旦那さまの育てたお米を奥さまの篠田晴美さんが、米粉のケーキに焼き上げます。地元産の原料にこだわって作られた、ほどよい甘みのケーキは、老若男女に愛され、他県からも多くのファンがやってきます。 |

|

菊川町生活改善実行グループ連絡協議会

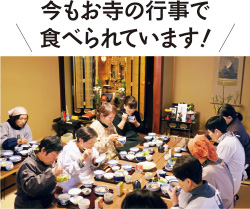

お寺の精進料理がいつしか家庭の味に |

|||||||

けんちょうは、中国式の精進料理(普茶(ふちゃ)料理)の巻繊(けんちん)や建長汁に由来する説も。菊川町生改連では発足当時、農作業や子育てに追われる女性を助け、子どもの栄養状態を改善するため、地域の寺などで共同炊事していた。農家女性の憩いの場として歴史を重ね、今年で50周年。あずきと白玉だんごを煮た「いとこ煮」、クジラの脂身部分を酢味噌で和えた「オバイケのぬた」などの郷土料理も作っていただいた  撮影協力:報恩寺(山口県下関市) |

さて、いよいよ今回の旅のお目当てのけんちょう作りを教わりに、菊川町生活改善実行グループ連絡協議会(生改連)に伺いました。 「けんちょうはこの辺ならどこのうちでも食べる、おふくろの味なのよ。もともとはお寺の行事のときに地域の人がいっしょに調理して、お参りのあとに本堂でみんなで食べた料理なの。大きなお鍋で炊いたけんちょうは、すっごくおいしくてね、それでうちでも作ろうって思ったのかしら、いつのまにか家庭料理になって。ダイコンとニンジンとハクサイとお豆腐だけで作れるから簡単だし、野菜が甘みを増す今の時期がいちばんおいしいの。どこの家からもけんちょうの香りがしてくるくらいよ」と元気いっぱいに話してくれた、会長の金田廣子さん。 「うちで作るときは、なるべく大きなお鍋でたくさん作ってね。翌日になっても味がしみておいしいんだから」と話しながら、さっそく調理に取りかかってくれました。 お鍋に油をひいて、まずは豆腐を強火で炒めます。このとき水が弾けてバチバチッと音がしますが、これくらいの強火で少し焦げ目がつくくらいに炒めるのがポイント。その後、野菜や調味料を加え、野菜から出てくる水分だけで煮ていきます。調理の手順はこれだけのお手軽料理。 味のよくしみた野菜は、やさしくて素朴だけど、じんわり懐かしく、何度も食べたくなる味わいです。「この味がたまらないのよね」と、みなさんも目を細めます。 地域の人たちが寄り合って作り続けてきた行事食が、時間を経て家庭料理に浸透し、おふくろの味と呼ばれるまでになる様子は、郷土食が生まれる原点を見せてもらったようでした。地域の絆、家族の絆をいつまでも大切にしていきたい、そう思わせてくれる旅でした。

|

||||||

|