正月に余った餅の食べ方・保存法

市販されている個別包装の餅は、長期保存できることが多く、それほど扱いに困ることはありません。でも、個別包装されていない餅や、家庭でついた餅は、やや注意が必要です。こうした餅の保存方法や食べ方に関するコツをご紹介します。

監修 粕谷浩子さん

(株)お雑煮やさん代表。雑煮に魅力を感じ、日本各地の雑煮事情を調査。現地に足を運び、地元の人に教えてもらいながら情報収集を続けている。レトルトのご当地雑煮食べ比べセットなどの監修商品も販売。

餅をカビから守る方法

【冷凍する】

- (1)

- ラップで1個ずつ包む。

- (2)

- フリーザーパックに入れ、冷凍庫で保存する。

- (3)

- 調理するときは、室温で半解凍してから使う。

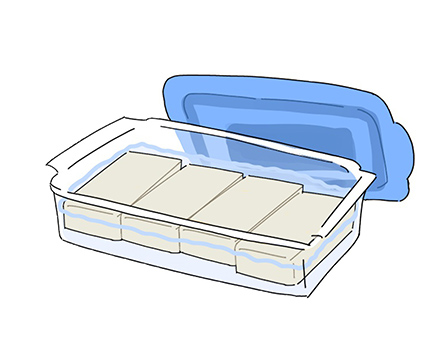

【水餅にする】

- (1)

- 食品保存容器に餅を入れる。

- (2)

- ちょうど餅がつかるくらいの常温の水を加える。

- (3)

- ふたを閉めて冷蔵庫か冷暗所で保存する。水は毎日、取り替える。

硬くなった餅を柔らかくする方法

- (1)

- 耐熱容器に餅を入れる。

- (2)

- ちょうど餅がつかるくらいの常温の水を加える。

- (3)

- 電子レンジで加熱する。600ワットならまず20秒ほどで柔らかさの様子をみる。

- (4)

- 柔らかさが足りないようなら、もう少し加熱する。長時間加熱し過ぎると溶けてしまうので要注意。

この方法は、大きな餅を切り分けたいときにも便利。

餅を手軽に焼く方法

- (1)

- 電子レンジで加熱する。切り餅1個あたり、600ワットで20秒から30秒が目安。個数により加熱時間は加減。餅を箸などで押して中心が少し柔らかくなる程度に。

- (2)

- オーブントースターなどで焼き、軽く焦げ目をつける。

こうすることで、焼きムラができにくいだけでなく、時短にもなる。

簡単にできる餅を使ったおいしい料理

餅を使った料理を料理研究家の島本美由紀さんに伺いました。

ご飯からおやつまで、幅広いレシピです。

塩昆布と梅の餅スープ

塩昆布がだしがわりになって、味わい深いスープに。爽やかな梅の香りが、食欲のない日や食べ過ぎて胃が疲れた日にもおすすめです。

材料(1人分)

-

切り餅・・・・・・・・・・・・・・・1個

-

塩昆布・・・・・・・・・・・・・・・ひとつまみ(約5グラム)

-

梅干し・・・・・・・・・・・・・・・1個

-

熱湯・・・・・・・・・・・・・・・200ミリリットル程度

作り方

-

1餅は食べやすい大きさに小さく切る。

-

2トースターなどで餅に焼き色がつくまで焼く。

-

3器に焼いた餅と塩昆布、梅干しを入れる。

-

4熱湯を注ぐ。湯量は好みに合わせて、適宜調節する。

餅とさつまいものご飯

米2合に対し切り餅1個を入れることで、餅の粘りがご飯に加わり、おこわ風の食感になります。

材料(2合分)

-

米・・・・・・・・・・・・・・・2合

-

さつまいも・・・・・・・・・・・・・・・1本(約300グラム)

-

切り餅・・・・・・・・・・・・・・・1個

-

黒いりごま・・・・・・・・・・・・・・・適宜

-

A昆布だし・・・・・・・・・・・・・・・薄口醤油・・・・・・・・・・・・・・・みりん・・・・・・・・・・・・・・・塩・・・・・・・・・・・・・・・380ミリリットル大さじ1大さじ1小さじ4分の1

作り方

-

1さつまいもは洗って、皮ごと一口サイズの乱切りにし、軽く水にさらす。

-

2餅は6等分に切る。

-

3米は洗って水気を切り、炊飯器に入れてAを加え、1と2をのせて炊く。

-

4炊き上がり。お好みで黒いりごまを振る。

和風餅ピザ

薄くスライスするので、外はカリッ、中はもちっとした食感が味わえます。冷蔵庫で残りがちな材料をのせて、アレンジも楽しんでください。

材料(2人分)

-

切り餅・・・・・・・・・・・・・・・3個

-

サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・適量

-

のりの佃煮・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

-

ピザ用チーズ・・・・・・・・・・・・・・・30グラム

-

シラス・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

-

万能ネギ(小口切り)・・・・・・・・・・・・・・・2本分

作り方

-

1切り餅は半分の厚さになるように切る。

-

2フライパンにサラダ油を薄く塗り、すき間なく1を並べ、フライ返しで軽く押しながら弱火で焼く。

-

3餅が柔らかくなりそれぞれがくっついてきたら、ひっくり返して1度火を止める。

-

4のりの佃煮を薄く塗る。

-

5チーズ、シラス、ネギをのせてふたをし、弱火でチーズが溶けるまで焼く。

のどに詰まった

ときの対処法

餅をのどに詰まらせる窒息事故は毎年起こっています。高齢な人ほど発生する傾向があるので、注意が必要です。

のどに詰まらせない食べ方

-

(1)1人では食べないようにする

のどに詰まったとき、応急処置をしたり、119番(救急)に通報する人が必要です。

-

(2)小さく切っておく

調理の段階で、食べやすい大きさに切っておきましょう。

-

(3)お茶や水で、のどを湿らせる

唾液が少ないと、餅がのどにくっつきやすくなります。餅を食べる前にのどを湿らせることで、くっつきにくくなります。

-

(4)よく噛んで唾液と混ぜ合わせながら飲み込む

餅は少量ずつ口に入れ、よく噛んで食べましょう。その際、うまく飲み込めないからといって、お茶などで無理矢理流し込もうとするのは危険です。あくまでも唾液の補助と考えましょう。

-

(5)それ以外に気をつけること

しゃべりながら、歩きながら食べるのはやめましょう。また、食べる姿勢にも気をつけ、背すじを伸ばして、あごを軽く引いて食べるようにします。

のどに詰まってしまったら

一緒に食べている人が、突然、首を押さえるポーズ(チョークサイン)をとったり、顔色が真っ青になったりしたら、餅が気道を塞いでいるかもしれません。そんなときは、次の順で対処してください。掃除機で詰まった餅を取り除こうとするのは大変危険です。周りの人に助けを求め、119番(救急)へも早急に通報してください。

- (1)

- まず咳をすることが可能であれば、できる限り咳をさせる。

- (2)

- 咳もできずに窒息しているときは、できれば「腹部突き上げ法」を行う(ただし、妊婦や乳児には行ってはいけない)。もしくは、年齢・性別に関係なく実施可能な「背部叩打法(はいぶこうだほう)」を行う。

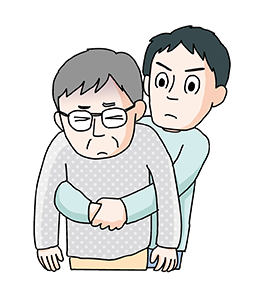

【腹部突き上げ法】(注)妊娠している人や、乳児には行わない

- (1)

- 後ろから腕をまわし、体を密着させる。

- (2)

- 片手で握りこぶしを作り、反対の手で包むようにする。

- (3)

- へその上方で、みぞおちより十分下方に当てる。

- (4)

- 手前上方に向かって、圧迫するように突き上げる。

- (5)

- 内臓を痛めている場合があるので、救急隊にその旨を伝えるか、医師の診察を受けさせる。

【背部叩打法】

- (1)

- 詰まらせた人のやや後方から片手で胸もしくは下あごを支えてうつむかせる。

- (2)

- もう片方の手の平の付け根で、左右の肩甲骨の中間を4回から5回、迅速に叩く。

- (3)

- 口の中を見て、餅が出てきたら取り除く。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449

FAX番号:03-3502-8766