©️内藤とうがらしプロジェクト

香りや彩りなどを添えて料理をよりおいしくしてくれる香辛料の中から、ピリッとくる「辛み」成分が特徴の「とうがらし」と「こしょう」をピックアップ。その魅力に迫ります。

知って、食べて、夏バテ予防! とうがらし

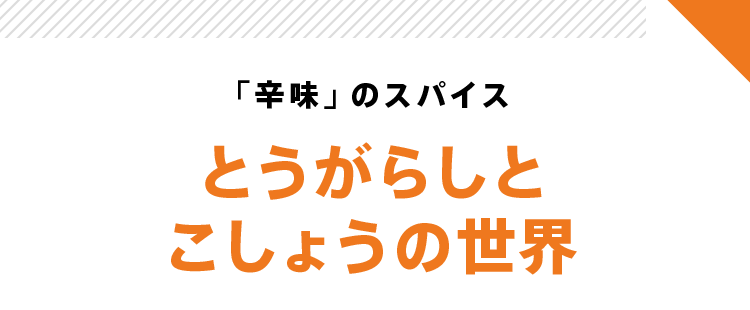

暑い夏に食べたくなるとうがらしは、夏バテ予防にも一役買う香辛料。熱帯アメリカ原産で、15世紀にコロンブスによってヨーロッパへ持ち込まれ、インドやアジアへは16世紀に広がりました。色、形、大きさ、辛みもさまざまで、世界には3,000近い品種があると言われていますが、日本の在来品種にはどのようなものがあるのでしょうか。

とうがらしの在来品種

-

©️(公社)京のふるさと産品協会

<万願寺甘とう/京都府>

大正時代に京都府舞鶴市万願寺地区で発祥。肉厚で柔らかい果肉と、とうがらしの仲間でありながら辛みがなく、さわやかな甘い香りと、ほのかなとうがらしの香りが特徴の甘味種とうがらしです。旬は5月中旬から10月下旬頃。

-

<清水森ナンバ/青森県>

青森県弘前市周辺で江戸時代から受け継がれてきた弘前在来とうがらし。大長型で肩部が張った独特な形が特徴。辛み成分であるカプサイシノイドの含量が少なく、甘みを含むまろやかな辛味と独特の風味があります。輸入品に押され一時期は生産者が1戸のみとなりましたが、地域一体の取り組みにより徐々に生産が復活しました。

-

<香川本鷹/香川県>

安価な輸入品に押され生産量が減少し、一度はほぼ姿を消していましたが、産地であった香川県塩飽諸島の活性化を目的に復活プロジェクトがスタートし、栽培が再開されました。サイズは一般的なとうがらしと比べて大きく、7センチメートルから8センチメートルほど。辛いだけでなく風味も良く、上品なうまみも感じられます。

他にも北は北海道から南は沖縄まで、実にさまざまなとうがらしが存在しますが、今回は江戸時代にはとうがらしの産地として栄えていた東京都の在来品種「内藤とうがらし」に着目、その復活までの道のりに迫ります。

新宿名物!

「内藤とうがらし」とは?

©️内藤とうがらしプロジェクト

内藤とうがらし復活ものがたり

-

誕生

今から約300年前の江戸時代。現在の東京都新宿区新宿一から三丁目一帯は「内藤新宿」と呼ばれる宿場町として栄えていました。そこで栽培されていた"八房とうがらし"を「内藤とうがらし」と命名したのが始まりです。

-

ブーム

当時、江戸に住む人々の間で蕎麦が流行し、その薬味として内藤とうがらしが評判になりました。さらに、内藤新宿近郊の農家が換金しやすい内藤とうがらしを生産し始め、一大生産地として栄えていきます。

-

衰退

宿場の繁栄につれ、農地の都市化・宅地化が進み、畑もなくなっていきました。さらに、とうがらしの主流が「八房」から「鷹の爪」に変わっていったために、次第に内藤とうがらしは忘れ去られてしまいます。

-

現代に復活

それから約300年を経て内藤とうがらしを復活させたのが、江戸の食文化を現代に伝える活動をしている市民グループ。2010年に「内藤とうがらしプロジェクト」を発足し、八房種の古い種を探すことから始め、2013年には「江戸東京野菜」に認定されました。

発起人に取材!

現代に広がるプロジェクトの輪

新宿を代表する伝統野菜として復活を遂げ、地域、学校、企業、官公庁などと協力し内藤とうがらしの魅力を現代に広めている「内藤とうがらしプロジェクト」発起人、成田重行さんにお話を伺いました。

プロジェクトの発端は、成田さんが所属している市民グループで行っていた江戸時代の食文化の研究です。2008年、江戸時代の内藤新宿の歴史を調べていたところ、とうがらしが地域ブランドになっていたことを知りました。新宿は外から見ると高層ビルが立ち並ぶ都市のように思われますが、住んでいる人にとっては生活の場。地元の人が誇れる新宿の新しい歴史文化をつくりたい、地域の人々の交流の場をつくりたいと思ったのがきっかけです。

左:辛すぎず、香りと旨味があり、さまざまな料理に合う。右:葉も美味。成田さんのおすすめは葉とうがらしの佃煮とのこと。

©️内藤とうがらしプロジェクト

まず始めたのが種探し。参考資料となったのが日本初の博物学者と言われている平賀源内が残した、日本中のとうがらしをまとめたスケッチです。それを元に原種を入手し、八ヶ岳の近くにある畑で育てました。3年間かけて選抜しながら固定種(代々、同じ形質が受け継がれている種)ができたのが2013年。JA東京中央会に提出し、江戸東京野菜に認定してもらうことができました。その後は、10軒ほどの都内の農家に同じ形での栽培を依頼。江戸時代に、内藤新宿産のとうがらしがブランド化していたように、都内だけで生産することで地域ブランド化することが重要だと考えたからです。

内藤とうがらしの畑。空に向かって上向きに実をつける様子は赤い絨毯のよう。

©️内藤とうがらしプロジェクト

また、そのために地域との連携にも取り組んでいます。例えば、区内の小学校の授業に取り入れ、学習だけでなく栽培や調理の体験をしてもらったり、大学においては、成分の研究、加工品の開発、販売など、区内の学生が積極的に活動に参加。百貨店や飲食店などと組んで、内藤とうがらしにスポットを当てたイベントも開催しています。こういった取り組みが認められ、2021年の2月には第50回日本農業賞の「食の架け橋」の部で優秀賞を受賞しました。

地域の方々と一緒に栽培やイベント開催などさまざまな活動を行う。

©️内藤とうがらしプロジェクト

今後は新宿中を真っ赤な畑に、とまではいきませんが、今、区内の公園でとうがらしガーデンを作りはじめています。また、新宿のビルの屋上でとうがらしを育てる予定もあります。とうがらしは海外では魔除にされているように外国人との親和性が高いので、新しい新宿土産としてアピールしたり、海外とのネットワークを構築して、内藤とうがらしの魅力をさらに広げていきたいです。

新宿区内の公園で地域の方々と一緒に作る「内藤とうがらしガーデン」。

©️内藤とうがらしプロジェクト

今回教えてくれたのは・・・

©️内藤とうがらしプロジェクト

内藤とうがらしプロジェクト リーダー

成田 重行さん

内藤とうがらしプロジェクトの発起人であり、内藤とうがらしを現代に復活させた立役者。地域開発プロデューサー。

地域・行政・大学・企業などと連携し、さまざまな取り組みで内藤とうがらしの活動の輪を広げている。

HP:https://naito-togarashi.tokyo

世界中で愛される、身近なスパイス「こしょう」

インドを原産地とし、現在ではベトナムやブラジルなどの亜熱帯地域でも生産されている「こしょう」。古代から主要な輸出品として世界中で取引され、ヨーロッパでは紀元前400年頃から既に知られていました。原料は果実部分です。

種類や形状で味わいに変化!

知っておきたいこしょうの基本

見た目にわかる色合いはもちろん、辛味の種類もさまざま。それぞれの特徴と適した料理を見ていきましょう。

こしょうの種類

収穫の時期、処理の仕方の違いで類別されているこしょう。代表的なブラックペッパー、ホワイトペッパー、グリーンペッパーは同じ実からつくられています。

-

ブラックペッパー

完熟する前の緑色の果実を、皮付きのまま天日乾燥させたもので、表皮が残っているので香りも強く、ピリッとした強い辛みが特徴です。臭みを消したいときや匂いの強い食材、味の濃い肉料理にもよく合います。

-

ホワイトペッパー

熟した赤色の実を水に浸して柔らかくし、果皮を除去して核の部分を乾燥させたもので、果皮がない分、風味もマイルド。風味や色を損なわずに辛味をつけられるので、白身魚などを使用した淡白な料理、グラタンやクリームシチューなど白く仕上げたい料理に使うと良いです。

-

グリーンペッパー

未熟果を摘みとり、塩漬けまたは乾燥させたもので、緑色でフレッシュ感のある爽やかな辛みが特徴。料理にトッピングしてきれいな色味を楽しんだり、さわやかな香りを生かしてソースやドレッシングに使うのもおすすめです。

-

ピンクペッパー

ウルシ科のコショウボクという植物の果実を乾燥させたものが日本では多く流通していて、辛みはなく、すっとした香味があります。肉や魚料理の彩りにはもちろん、デザートのトッピングとしても活躍します。バニラアイスに軽く潰してアラザン代わりにしたり、ホールのままチョコレートケーキに添えると華やかに。

挽き方の違いで賢く使い分け!

食感、辛み、香りを楽しもう

挽き方で粒子の大きさと味わいが変わってくるのもこしょうの面白さ。基本的に、粒が大きいものほど香りの持ちは良くなり、粒が細かいものは香りが立ちやすくなります。それぞれの挽き方のこしょうの特徴と、適した使い方を紹介します。

-

ホール

粒のままのこしょう。煮込みやマリネ液に漬け込むなど、じっくり香りや辛みを引き出すのに最適です。また、チャイやホットワインといったスパイスをきかせたドリンクでも楽しめます。

-

クラッシュ

ホールを粗く砕いたもの。ピリッとした辛みがあり、香りが持続しやすいのが特徴。ペッパーステーキの下味に使えば、食感と香りを楽しめるのでおすすめです。

-

粗挽き

クラッシュをさらに細かく砕いたもの。使い方はクラッシュとほとんど同じです。肉料理や炒め物の辛みと風味づけなど、あらゆる料理におすすめです。カルボナーラ、サラダ、スープのトッピングにも。

-

グラインド

粗挽きよりも少し細かく、粒からパウダーまで混在。下ごしらえや料理中、出来上がった料理など幅広く使えます。カプレーゼの仕上げなど、料理のアクセントとして程よい辛みを楽しみたいときに使います。

-

パウダー

粒子が細かく素材にまぶしやすいので、下ごしらえに最適です。また香りが瞬時に広がるので料理の仕上げに香りを立たせたり補ったりするのにもおすすめです。

監修

遠藤 由美

エスビー食品(株)

広報・IR室

スパイスやハーブの使い方や楽しみ方を広める同社の「スパイス&ハーブマスター」。全国のセミナー・イベント・料理教室などにおける講師活動や、取材対応など、さまざまな媒体を通じてスパイスやハーブの魅力を紹介する活動を行っています。

この記事のPDF版はこちら

(PDF : 1,855KB)

-

知れば知るほど奥深い!

香辛料の魅力再発見

-

「辛味」のスパイス

とうがらしとこしょうの世界

-

食卓を彩る

香辛野菜&つまものの魅力

-

活用法はさまざま

フレッシュハーブの世界

編集後記

唐辛子といえば、行列ができる激辛ラーメンを食べに行った時のことを思い出します。辛さに強いわけではないのに、折角だからと、その店の名物で一番辛いというラーメンを注文すると、真っ赤なスープのラーメンが運ばれてきました。一口食べると、本当に汗が止まらず、最後はどうにか完食しましたが、店を出た後もしばらく汗は止まりませんでした。今度は辛さのレベルを下げて食べてみたいです。でも、このラーメン、唐辛子の辛味と旨味に魅かれて週に何度も食べに来る常連さんも多くいるそうで驚きました。(広報室KM)

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449