未来の獣医師を育成するため、6年間で必要な専門知識と実践的な技術を学ぶ獣医学部。学生のみなさんは何を学び、どのような学生生活を送っているのでしょうか。今回は現役の獣医学生による時間割や実習の解説、さらに獣医師を目指す方に向けた獣医学部卒業生からのメッセージや、共同獣医学課程による、より質の高い教育研究や人材育成についても紹介します。

現役獣医学部生に

聞きました

獣医学部では、6年間を通して、主に基礎獣医学(生理学、解剖学など)、病態獣医学(免疫学、病理学など)、応用獣医学(動物衛生学、食品衛生学など)、臨床獣医学(内科学、外科学など)の4領域を学びます。高学年になると研究室への配属や病院での実習も加わり、さらに専門的、実践的になります。現役獣医学生の声や具体的な時間割の紹介を通して、その学びに迫ります。

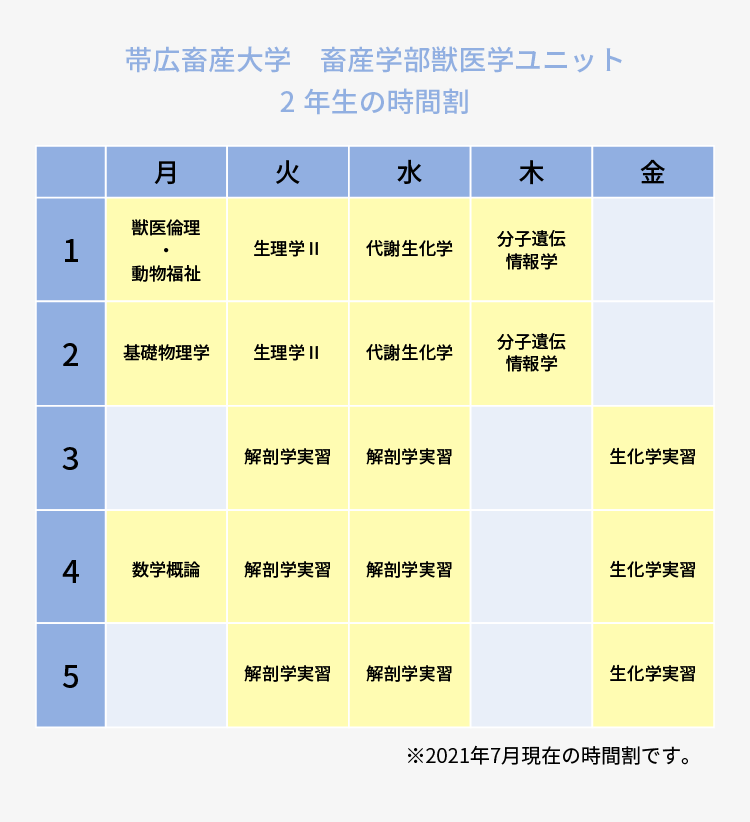

獣医学部の時間割

2年生の場合(帯広畜産大学の例)

獣医学部の専門科目の講義が本格的にスタートします。

-

Q1

特徴的な専門科目を例に、授業内容を教えてください。

-

A

解剖学では、 消化器系や呼吸器、生殖器、泌尿器、内分泌系など動物の各器官、骨格、筋、神経などの肉眼でみたときの基本構造やその機能を学びます。動物によって異なる部分が多くあるので、解剖学の授業では頻繁に動物種間の差についての説明があります。

座学の授業の様子。

座学の授業風景。

-

Q2

講義で印象的だったことを教えてください。

-

A

動物の各器官の構造を学ぶ際、鶏の雌性生殖器について、卵がどこでどのようにどれくらいの時間をかけて作られるかを学習しました。卵は身近な存在なので、とても興味深かったです。また牛乳がどのように作られているかを学んだことも印象に残りました。牛乳は血液から作られるものですが、妊娠すると牛は牛乳を作るために乳房に多くの血液を送り、それはとても体に負担がかかります。普段自分たち人間が頂いている卵や牛乳はとても尊くてありがたいものだと思いました。

帯広畜産大学

国立唯一の獣医畜産系の単科大学。日本有数の食料供給地であり、循環型畜産業の先進地域である十勝平野という立地も魅力の1つ。食品、畜産、食品加工、家畜改良に関する各種試験研究機関と連携した教育が特徴。農畜産全般の基礎からはじまり、上級学年に進むにつれ、特定分野の深い専門知識・技術の学習が展開される。

今回教えてくれたのは・・・

帯広畜産大学

畜産学部 共同獣医学課程

獣医学ユニット 2年

小川 美帆 さん

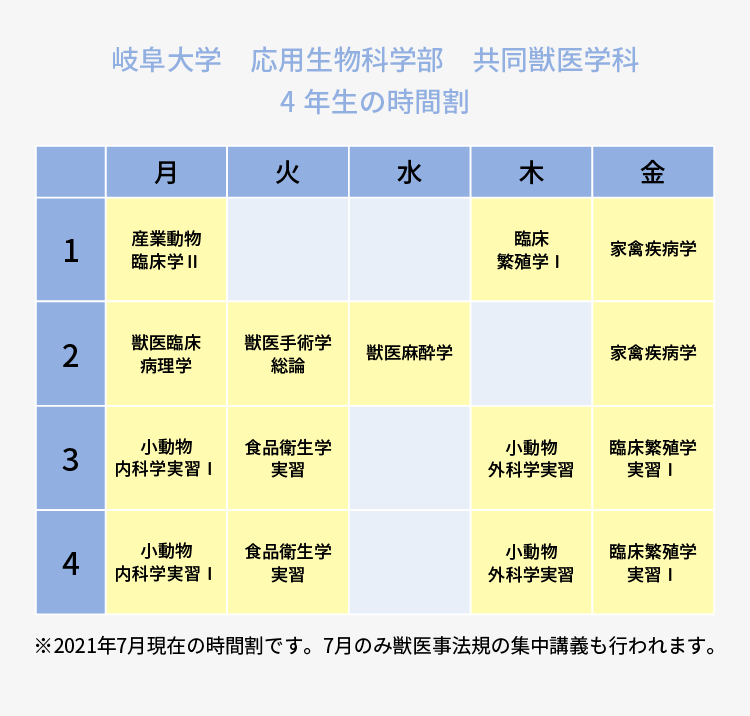

4年生の場合(岐阜大学の例)

専門科目の内容が深まり、実習もさらに多くなります。また、研究室に配属となり、研究活動もスタートします。

-

Q1

これまで印象に残った実習の内容を詳しく教えてください。

-

A

一年生の時に初めてマウスを用いて行った獣医生化学実習です。手法を全く知らなかったため、不安でしたが、学生2、3人に対し1人の先生またはティーチングアシスタントの大学院生がついてくださることで、実習の進め方や命の大切さもしっかりと学ぶことができました。一学年の学生の数が30人程度と、少人数であるからこそできるサポートだと思います。動物とかかわり、向き合い続けることになる将来に向けた最初の一歩として、とても印象的な実習でした。

-

Q2

現在研究している内容を詳しく教えてください。

-

A

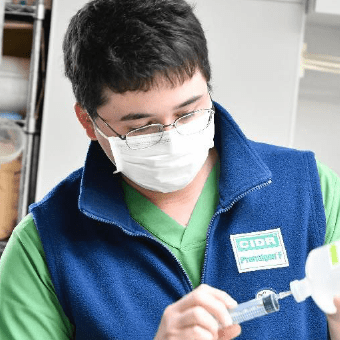

CRISPR-Cas9を利用したゲノム編集による遺伝性疾患の治療に関する研究に取り組んでいます。CRISPR-Cas9とは、DNAの二本鎖を切断することでゲノム配列の任意の場所を置換、欠失、挿入し、遺伝子変異を導入できる最新の遺伝子改変技術です。この技術を利用して犬の遺伝性疾患の原因遺伝子変異をゲノム編集マウスで再現し、疾患を再現するとともにその分子メカニズムを解明する研究をしています。

研究の様子(人工授精させてできた受精卵の移植の様子)。

岐阜大学

より高度な獣医学教育を目指し、2019年4月より鳥取大学農学部と共同で設置された学科。動物の病気の発生原因、診断および治療に関する知識や技術の習得に加え、両大学での合宿式授業、動物倫理やプレゼンテーション能力を養う少人数での教育基盤をはじめ、両大学を結ぶ遠隔講義システムによる授業など、発展的な教育が特徴。

今回教えてくれたのは・・・

岐阜大学

応用生物科学部 共同獣医学科 4年

黒田 大心 さん

5年生の場合(鹿児島大学の例)

病院での臨床実習がはじまります。

-

Q1

病院実習に向けての意気込みを教えて下さい。

-

A

10月から参加型臨床実習が開始するので今からとても楽しみです 。先輩の話によると、実際に飼い主の方の大切な家族である動物を相手にするので、とても緊張感があり、獣医師の責任の大きさを感じることができるとのことでした。 必要な技術を実習の時間内に身につけなければならない点は大変ですが、実際の動物を相手にした、より実践的な手技を学ぶ実習が多く、卒業後すぐに役立てることができる点にやりがいを感じます。

鹿児島大学

山口大学との共同獣医学部として、新しい獣医学教育カリキュラムを構築。国際水準を目指し、両大学が持つ教育資源と人材、設備を戦略的に共用している。また、附属動物病院には中核動物診療施設として地域に貢献する軽種馬診療センターを併設し、越境性動物疾病の研究を行う附属越境性動物疾病制御研究センターも設置している。

今回教えてくれたのは・・・

鹿児島大学

共同獣医学部 共同獣医学科 5年

貞野 義央 さん

獣医師を目指す皆さんへ、

現役獣医師からのメッセージ

農場で牛を診察。

牛の手術の様子。

現在、北海道の道東で牛、馬の臨床獣医師として働いています。診療所に配属され、日々、地域の畜産農家を往診しています。もともと食肉や乳製品に関係する仕事をしたいと考えており、大学で小動物、大動物の勉強をしていく中でさまざまな分野に触れ、牛の臨床に携わりたいと再認識し、獣医師として生産現場に携わることを選びました。臨床獣医師として診療するようになってから一年が経ちましたが、大動物の診療は外科や内科などに分かれておらず、手術も含め全てをできるようにならなければなりません。大学で学んだこと以上の知識や技術が必要とされ、判断に迷うことや自分では対処できないことも多々ありますが、ベテラン獣医師の方々や畜産農家の方々にさまざまなことを教えてもらいながら、日々夢見た仕事ができる喜びを感じています。大学に入るまでも、入ってからも大変なことばかりですが、獣医師になって現場に出てみると楽しいと感じることばかり。皆さんも頑張って自分の夢を追いかけてください!

今回教えてくれたのは・・・

インペラトリス瑠伽 獣医師

2020年麻布大学獣医学部獣医学科卒業

大学の共同獣医学課程とは?

より魅力的な教育環境の拡充や教育・研究レベルの向上を目指し、複数の大学がそれぞれの施設や教員といった教育資源を相互に共有し合う新たな大学間連携の仕組みで、全国で8大学あります。

一例として、平成24年に発足した、産業動物獣医療が特色である岩手大学と伴侶動物の高度な医療が特色である東京農工大学の共同獣医学科では、両大学の教員の専門性を踏まえて講義科目を分担し、遠隔システムで連携校の学生に講義を行います。5年次には連携校先に赴いての実習も。獣医学をより深く、バランスよく学ぶことができ、産業動物と伴侶動物のどちらにも対応できるなど、 提携後の同学科の卒業生からも高い評価が寄せられているそうです。

産業動物参加型臨床実習の様子。

東京農工大学と岩手大学の両学生が盛岡の家畜保健衛生所で受講した獣医学概論の講義の様子。

今回教えてくれたのは・・・

岩手大学 農学部 共同獣医学科

東京農工大学と連携し、基礎、病態、応用、伴侶動物、産業動物臨床獣医学の5分野体制による広範な知識と技術の体系的な教育を目指す。国際的に通用する獣医学教育を通してグローバルに活躍できる獣医師の育成を行うとともに、東北地方という畜産拠点に存在する大学として、食の安全確保や人と動物の健康と福祉に貢献する獣医師の育成に取り組む。

獣医系大学における

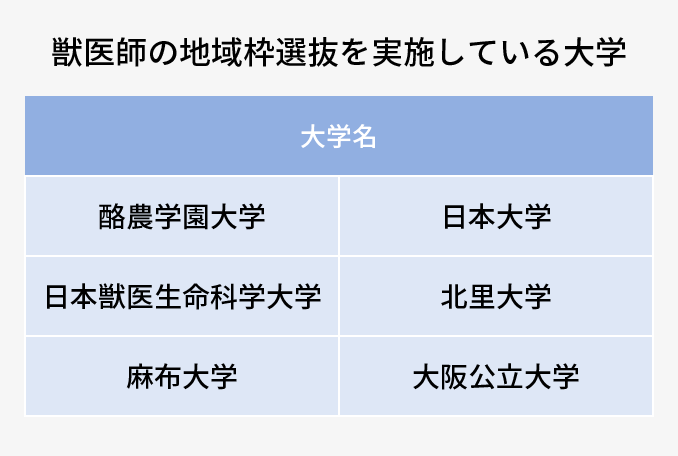

地域枠選抜とは?

地域によっては、家畜の診療を行う民間の獣医師や家畜防疫を担う公務員獣医師などの産業動物獣医師の確保が困難となっています。このため、将来、地域で産業動物獣医師として従事する意思のある受験生を対象に行われる入学試験。修学資金の給付や推薦型選抜による総合的な審査での入学機会を設けることで、将来産業動物獣医師として働く学生の確保を目指しています。同制度を採用している大学は全国で6つあります。

2022年4月、大阪府立大と大阪市立大を統合し、大阪公立大を設置予定。

2022年度入試より、地域枠選抜を実施予定。

この記事のPDF版はこちら

(PDF : 970KB)

-

未来の獣医師を育てる

「獣医学部」ってどんなところ?

-

家畜の健康を支える

獣医師の仕事を知ろう

-

養殖業の発展を支える

水産獣医師の仕事

-

未来、そして世界へ!

獣医師たちの挑戦

-

治療をあきらめない!

工夫や高度技術で

さまざまな動物を救う

編集後記

今回は、獣医師という目標に向かって、今まさに獣医学部で学んでいる学生の皆さんにお話を伺いました。生き生きと学んでいる様子が伝わってきましたね。私が学生の頃は、講義や実験、研究など、難しいし、大変だし、しんどいなぁ、と感じることの方が多かったのですが、社会人になって数年が経った今、改めて振り返ると、「学ぶこと」に専念できた時間は本当に貴重だったと実感しています。今回ご紹介した方々はもちろん、学生の皆さんには、限られた時間の中でたくさんのことを吸収し、将来の目標を実現してほしいと感じました。頑張ってください!(広報室AY)

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449