上段左から:べこもち/青森県、かるかん/鹿児島県、おいり/鳥取県

下段左から:かんころ/愛媛県、蕨餅/奈良県、ほう葉巻/長野県

画像提供:柴田学園大学短期大学部(べこもち)、農林水産省Webサイト「うちの郷土料理」

日本の伝統的な菓子には落雁(らくがん)や煉りきり(ねりきり)をはじめ、原料に砂糖を使用したものが多くあります。今回は日本各地で古くから愛されてきた砂糖を使った菓子を取り上げ、さらに、カステラやラムネといったお馴染みの菓子の作り方も紹介します。

古くから愛される

郷土の菓子

日本各地で伝承され、今なお愛されている砂糖を使った郷土の菓子。菓子の生まれた背景や由来、その特徴を紹介します。なお、全国各地で作られている菓子については、その中から一つの都道府県の例を紹介します。

こうれん

蒸かしたもちに砂糖、塩、ごまを混ぜたものを練り込み、薄くのばして天日干しにした郷土の菓子。ほんのりとした甘さと素朴な味わいが特徴。

写真提供/北海道江差観光みらい機構

北海道南西部に位置する檜山南部の農村地域で古くから作られてきた米を使った菓子で、保存食としても利用されています。「粳米(うるちまい)」を練って作っていたことから「粳練(こうれん)」と呼ばれるようになったといわれています。現在ではもち米のみを使用して作られています。春の田植えが一段落した6月下旬から8月頃にかけて、1枚1枚丁寧にのし棒で直径10センチメートル程度まで生地を丸く、薄くのばし、その後天日干しをして作られています。

<監修>北海道江差観光みらい機構

がんづき

小麦粉、ベーキングパウダーまたは重曹(膨張剤)、黒砂糖、ごま、水などから作る蒸しパン。しっかりとした食べ応えがあり、素朴な味わい。

写真提供/岩手県遠野市

岩手県では、日常のおやつ、農繁期の軽い昼食として親しまれている郷土の菓子。家庭でつくるときは、黒砂糖と小麦粉などを加えて混ぜ、蒸し器で蒸しあげます。丸く蒸し上げた生地を満月に、黒ゴマを雁(がん)に見立て、満月を背に飛んでいる雁のようであることから由来しています。※作り方は地域や家庭によって違います。

<監修>岩手県遠野市総合食育課

のし梅

梅肉に砂糖、寒天を加えて薄くのして乾燥させ、竹皮で挟んだ短冊型のゼリー風の菓子。ほどよく甘酸っぱい。

写真提供/(株)大風印刷ガッタハウス

江戸時代に、梅に黒砂糖を混ぜて気付け薬として販売したのが起源といわれる「のし梅」。当時、紅花から染料を取るのに梅の酸が使われていたため、山形城下では梅が盛んに栽培されていました。

その梅を原料に、砂糖と寒天を加えて作られたものを紅花商人が全国へ広めたとされ、梅の名所として有名な偕楽園のある茨城県水戸市や、梅の名産地・和歌山県でも同様の菓子があります。

<監修>山形県山形市商工観光部山形ブランド推進課

丸鯛

上白糖に水飴を加え湿り気を付けたものに、もち米から作った味甚粉(みじんこ)を加え、餡と一緒に鯛の形の木型に詰めて乾燥させた干菓子。色付けの際、鱗の部分にグラニュー糖に水を加え煮詰めて飴状にしたすり蜜を塗ることで、その部分だけが白く浮き上がるのも特徴的。

写真提供/文化情報誌「ふうど」

輸送技術がなかった時代、山間地域である新潟県長岡市栃尾地域で本物の鯛の代わりに結婚式の引き出物にも使われてきた、節句などの祝い事には欠かせない郷土の菓子。今でもおめでたい集まりごとでは、丸鯛をその場で切り分けて食べたり、お土産にする習慣があり、その際に放射線状に切れば餡が均等に行き渡るような形になっています。

<監修>(一社)栃尾観光協会(新潟県長岡市)

かたやき

小麦粉、砂糖を主原料とし、アクセントになる胡麻や青のりなどと合わせて練り、鉄板で焼いた香ばしい手焼きせんべい。

写真提供/三重県ホームページ『まちかど博物館』

栄養価の高さや日持ちの長さから伊賀忍者の携帯食として生まれたとされ、合戦地では保存食として重宝されました。三重県の伊賀地方に伝わるこの菓子は、今も昔ながらの鉄板と木板を使って焼く製法で作られ、とても硬いため、食べる際には木槌を使ったり、かたやき同士を打ちつけて割ります。

<監修>三重県名張市

芋けんぴ

千切りのさつまいもを油で素揚げし、砂糖蜜に浸けた郷土の菓子。さつまいもの旨みと甘みが楽しめる素朴な味わい。

写真提供/澁谷食品(株)

小麦粉と砂糖を水で練り合わせて焼いた「けんぴ」と呼ばれる高知県の菓子に由来。江戸時代にさつまいもが庶民の生活に広まり、そのさつまいもを使ってけんぴに似た菓子が作られたことから「芋けんぴ」と呼ばれるようになったといわれています。

<監修>高知県安芸市

文旦漬け

大きな果実が特徴の柑橘類の文旦。その黄色い表皮を薄くむき、厚い中果皮をじっくりと糖蜜で煮詰め、砂糖をまぶした菓子。砂糖の舌触りや甘さと、果実の味を楽しめる。

写真提供/泰平食品(有)

江戸時代に中国の商船が難破し、鹿児島県・阿久根に漂着。地元の人に助けられた船長の謝文旦から朱楽(しゅらく)と白楽(はくらく)の2種の柑橘が贈られ、その後それらの品種改良が進み開発されたものが「ぶんたん」(阿久根市では「ぼんたん」)と名付けられました。明治時代には文旦の魅力を多方面に伝えられるようにと文旦漬けが作られたといわれています。文旦はザボンとも呼ばれ、各地では「ザボン漬け」としても親しまれています。

<監修>鹿児島県阿久根市商工観光課

紹介した菓子のほかにも、全国には地域に根差したさまざまな郷土の菓子があります。

興味のある方はこちらもご覧ください。

【うちの郷土料理:農林水産省】

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/

type/pastry.html

砂糖を使った菓子を、

作ってみよう!

手軽に作れる砂糖を使った菓子を紹介します。菓子作りにチャレンジしてみませんか?

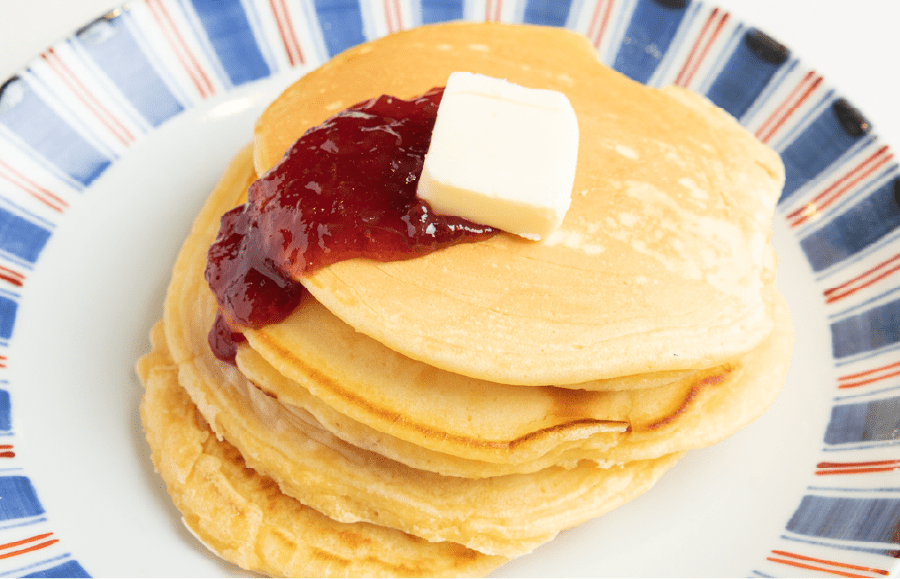

カステラ

卵の風味と中ざら糖(ざらめ)の食感が楽しめ、やさしい甘さに仕上げています。

<材料>

(横24×縦13×高さ4センチメートルの型を使用)

-

- 薄力粉

- 80グラム

-

- グラニュー糖

- 80グラム

-

- 卵

- 2個

-

- はちみつ

- 大さじ2

-

- 牛乳

- 大さじ1

-

- 中ざら糖(ざらめ)

- 大さじ1

<作り方>

1

ボウルに砂糖、卵を入れる。

2

1 をハンドミキサーで筋が描けるまでしっかり泡立てる。

3

2 に牛乳とはちみつを入れて、さっと混ぜる。

4

3 に薄力粉を2回に分けてふるいながら入れ、さっくり切るように混ぜる。

5

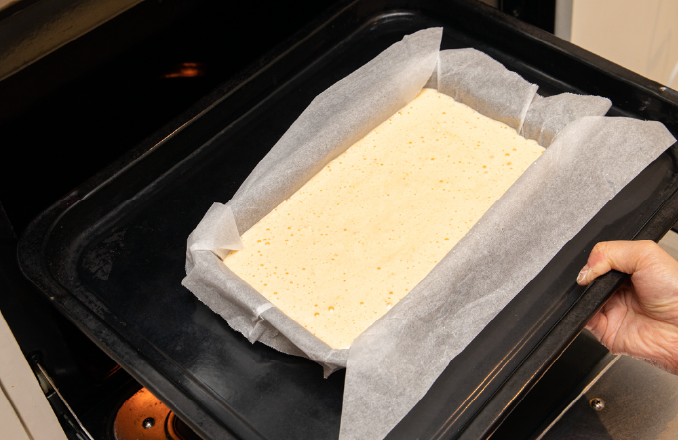

型にオーブンシートを敷き、ざらめを全体的に広げる。

6

4 を型に流し入れ、170度に予熱したオーブンで30分ほど焼く。

7

竹串でさしてみて、生地がつかなくなったら出来上がり。予熱をとり、型から外し切り分ける。

ラムネ

シンプルな材料と簡単な工程で昔懐かしいラムネが出来上がります。

<材料>

(深さ1センチメートル・直径2センチメートルのスプーンで約20個分)

-

- 片栗粉

- 大さじ4

-

- 上白糖

- 大さじ1

-

- レモン汁

- 大さじ1から大さじ1.5

- (固まり具合によって増やします)

<作り方>

1

片栗粉と砂糖をまんべんなく混ぜ合わせる。

2

1 に、レモン汁を少しずつ加えて混ぜる。

3

スプーンの背でギュっと押して固まるようにする。もし固まらなければ、レモン汁を少し足す。

4

バットに 3 を入れ、計量スプーンなど深さがある小さなスプーンで押し固めながら抜く。

この記事のPDF版はこちら

(PDF : 1,358KB)

-

違いを知って料理をおいしく!

砂糖の種類と製造方法

-

料理に役立つ!

砂糖の性質と働き

-

砂糖の原料

「てん菜」と「さとうきび」の

生産現場をのぞいてみよう!

-

ふるさとの味自慢

砂糖を楽しむ郷土の菓子

編集後記

自宅でお菓子を作るといえば、読者の皆さんも一度は通ったことがあるのではないでしょうか?おもちゃの綿菓子製造機。先日我が家の小学校2年生の娘も、おもちゃ売り場で目ざとく見つけて、買わされました。お誕生日プレゼントということで。でも、やっぱり1回使ったらそれっきり使わないんですよね。今回のaffに出て来るラムネ、特別な機械は使わないし、楽しそう。もっと早く知っていれば。。。(広報室YT)

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449