廃校再生プロジェクト

室内型水耕栽培施設

廃校を活用した植物工場が各地で見られるようになってきています。福岡県八女市の山間部にある旧木屋(こや)小学校も、室内型水耕栽培システムを研究する施設に生まれ変わりました。その名も「未来農業ラボ895」。ここから未来を見据えた新しい農業の形を提案しています。

課題解決を目指し

本格的な研究をするために

未来農業ラボ895を立ち上げたのは、福岡市内のIT企業(株)ハコブネです。スマートフォン向けアプリ開発やシステム開発を中心に手がける同社が、スマートアグリ事業に参入したのは2017年のこと。「近年の農業は、従事者の高齢化や後継者不足、異常気象や自然災害の増加など、さまざまな課題に直面しています。そこで持続可能な農業はどうあるべきかと考えたところ、IT技術を使うことで、容易に生育状況を管理できる室内型水耕栽培が、ひとつの解決策になるのではないかと思ったんです」。社長の森淳さんが参入理由をそう話してくれました。

本社内をはじめ、福岡市内のマンションやガレージで、室内型水耕栽培を実験的に行ってきた(株)ハコブネ。しかし空間を完全閉鎖できないなど諸問題が発生します。もっと本格的に研究できる場所がほしいと考えていたときに、廃校活用のアイデアが浮かんだそうです。インターネット検索で八女市が旧木屋小学校の活用事業者を募集していると知り、1994年築の比較的新しい校舎に惹かれて手を挙げました。「すぐに企業誘致推進係の方から『話を聞きたい』と連絡があり、プレゼンに伺ったら大歓迎を受けました。未来につながる事業内容だと期待していただいたのかもしれません」

市と5年間の賃貸借契約を結び、ラボがスタートしたのは2020年4月。元々エアコンが付いていた校長室・家庭科室・保健室の3部屋が栽培ルームに、職員室がスタッフルームになりました。改装は最低限にとどめ、小学校の面影をできるだけ残しています。施設名の「895」は所在地の地名、八女・黒木・木屋の頭文字を数字化したもの。地域に根差し、近隣住民とも交流できる施設になるようにとの願いを込めて名付けました。

いつでも、どこでも、誰にでも

生産できる仕組みを広めたい

閉鎖した室内で、LED照明を光源に、光・温度・培養液(肥料)など作物の生育条件を制御して行う室内型水耕栽培。気温や天候に左右されず、害虫が付きにくいため、年間を通して再現性の高い栽培・収穫を実現することができます。この新しい農業の形がもっと世の中に広がるようにと、シンプルな機能を備えた、省スペースの水耕栽培ユニットを開発しました。「基本の仕組みを押さえれば、多機能である必要はありません。広がることが大切なので、扱いやすく低コストであることを優先しました。いつでも、どこでも、誰にでも生産できる環境を提供するのがコンセプトです」

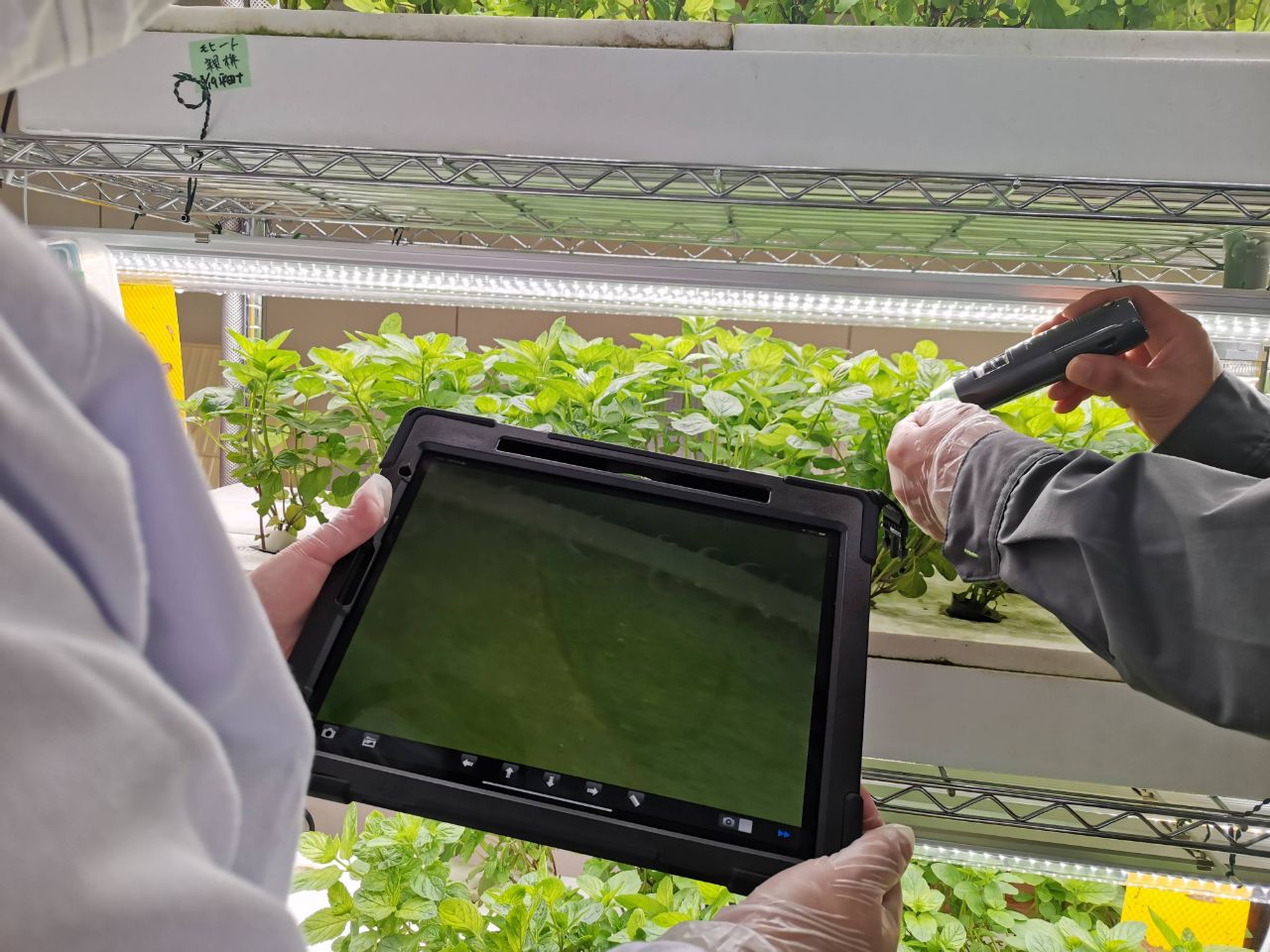

さらにiPadなどで閲覧可能な生産者支援システムを開発。農業未経験者でもデジタルマニュアルをもとに栽培することを可能にしました。蓄積した生育データから、AIが作業項目設定や収穫予測をします。IT技術を駆使して、ラボと遠隔の栽培現場をつなぎ、生育状況をリアルタイムで共有したり、作業手順やトラブル発生時の対処法をリモート指導したりすることも。今後はマニュアルを多言語化し、海外展開することも視野に入れているそうです。

「室内型水耕栽培なら、都市の限られたスペースでも農業ができます。輸送コストがかからず、新鮮な作物を消費者に供給できるのが都市農業のメリットです。空き家・空きビルの有効活用策にもなりますよ」と森さん。水耕栽培ユニットを導入した福岡市内のバーでは、店内で育てたミントをその場で収穫し、カクテルに加えて提供しています。栽培中のミントは視覚・嗅覚の癒し効果があるインテリアとしても人気だとか。

ラボではこうした研究や提案を行いながら、実際にさまざまな作物を育てています。ミントやバジルの栽培ルームに入ると、爽やかな香りに包まれます。青々とした葉はみずみずしく、培養液が流れる音は、まるで川のせせらぎのよう。室内型水耕栽培は、作物がすくすくと成長するさまを間近で楽しめるのが醍醐味です。収穫したものはオンラインで販売したり、近隣の方々に直販したりしています。地域の道の駅に卸すこともあり、インスタグラムで時折、収穫の情報発信をしています。

地域に開かれた

農業エンターテインメント施設に

2022年9月には校舎内にカフェをオープン。水耕栽培のハーブやいちごはもちろんのこと、近隣農家の野菜なども使った地産地消メニューを提供しています。施設のすぐ向かいに保育園と学童保育施設があるため、子連れで遊びに来てくれる方々が多いとか。地域の集まりにもよく利用されています。店内中央には球体の大きな水耕栽培ユニットを設置。間もなくメダカの水槽と組み合わせて、魚と植物を同じシステムで育てるアクアポニックスを試みる予定です。

2022年8月には、学童保育のこどもたちを招いてワークショップを開催しました。テーマは「小さな水耕栽培ユニットを作って自由研究をしよう」。材料は100円均一ショップで手に入るものばかり。ラックを組み立て、LEDライトを取り付け、ポンプを繋ぎ、水を循環させ、好きな作物の苗を選んで稼働。LEDライトが点灯した瞬間やポンプの水が循環し出した瞬間に、目を輝かせていたというこどもたちにとっても、思い出深いイベントになったことでしょう。

「研究施設といっても、地域に開かれた『農業エンターテインメント施設』を目指しています。見学は随時受け付けていますし、カフェやワークショップもその一環です。特に次世代を担うこどもたちには、学びの場を提供し農業の未来について考えてもらえたら嬉しいです。ここはもともと学校ですから」と森さん。栽培ルームとカフェでは、地域雇用のスタッフたちが日々活躍しています。廃校活用が農業の可能性を広げるとともに、地域活性化の一助ともなっている事例を紹介しました。

未来農業ラボ895

外部リンク

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449

![第11回 未来農業ラボ895[福岡県八女市]](/j/pr/aff/2304/img/rensai_b/11/intro_ttl.svg)