未来へつなぐ和食

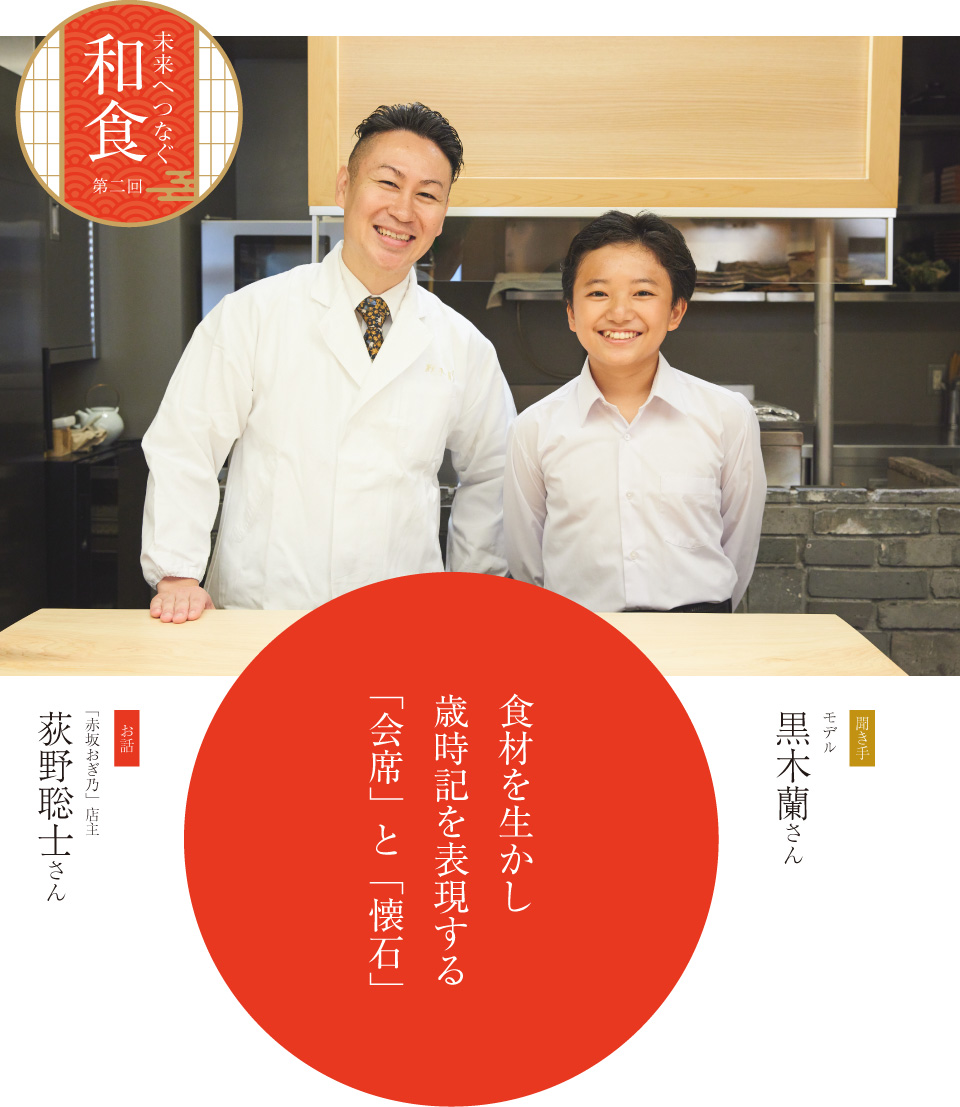

第一線で活躍する和食の達人から将来を担う子どもたちへ想いをつなぐ連載企画「未来へつなぐ和食」。今回は和食の神髄を味わえるとされる会席、懐石について、東京都・赤坂で日本料理店「赤坂おぎ乃」を営む荻野聡士さんにお聞きしました。聞き手は、料理が趣味で、和食の料理人に強いあこがれをもつ黒木蘭さんです。

同じ「かいせき」でも異なる日本料理がある

黒木蘭さん(以下、黒木)荻野さんのお店ではどのような料理を食べられるのですか?

荻野聡士さん(以下、荻野)伝統的な日本料理を10品ほどお出しします。一品ごとの量を少なくして、コース仕立てにした現代風の会席、「会う席」と書く料理です。少しややこしいのですが、同じ「かいせき」という言葉でも異なる日本料理があります。

黒木どう違うんですか?

荻野「懐に石」と書く懐石もあります。懐石はおもてなしのための料理で、茶懐石とも呼ばれ、茶の湯(お茶会)の前にお腹を満たすための軽食が起源です。ご飯は料理の前にいただきます。もう一つの会席のほうもおもてなしの料理ですが、お酒を楽しむもので、ご飯は料理の後にいただきます。そうした違いはあるものの、料理の世界では両方の垣根を越えようとする動きがあり、私も会席をベースとしながら、茶道の精神性も大切にしたいと考えています。

会席や懐石はマナーが難しい印象があります。

緊張せず、楽しんで食べてもらえればいいんです。ただ、希少な器が多いので、食べた後に器を重ねて傷つけないように注意してください。

切り方ひとつで食材の味が変わる

黒木料理にはどのようなこだわりがありますか?

荻野伝統あるものを大切にするようにしています。日本には季節の移ろいがあり、1月7日の「人日(じんじつ)」、3月3日の「上巳(じょうし)」、5月5日の「端午(たんご)」、7月7日の「七夕(しちせき)」、9月9日の「重陽(ちょうよう)」と奇数月に健康長寿や厄除けなどの願いを込めた節句の行事があります。こうした歳時(季節ごとの自然の変化や行事)を料理で表現することで、季節や日本文化に触れていただきたいと思い、一つの盆に、旬の海や山の食材を盛り、季節を表現する「八寸」という茶懐石の料理をコースに採り入れています。

黒木調理の際、どのようなことを大切にしていますか?

荻野出汁をひく、煮る、焼く、それぞれポイントがありますが、日本料理の原点だと思っているのが包丁さばきです。包丁の入れ方一つで食材の味が変わるんですよ。──試しにアオリイカに切り目を入れたものと入れていないものを食べ比べてみてください。違いが分かるはずです。

包丁を入れることでイカの身の内部にある甘味、うま味を感じやすくなり、ねっとりした食感になります。

切り目が入ってるほうが柔らかくて甘味が強くておいしいですね! こんなに味や食感が変わるなんて驚きました。

自分の指を動かすように包丁を動かせるように

黒木僕は料理が趣味で、荻野さんのような和食の料理人にあこがれます。

荻野そうですか! 料理にはどのようなきっかけで興味を持ったんですか?

黒木学校の授業で、茶の湯を経験したことがあって、そのとき出されたお菓子から食べ物に興味を持ちました。釣りが好きで、魚は見た目も、さばくのも好きです。

荻野さばき方はどのようにして学んだのですか?

黒木YouTubeを見て独学しました。

荻野よければ包丁を持ってみますか。

黒木はい! お願いします。

荻野(包丁の持ち方を教えながら)刃先までを長くするとグラグラするので私たち板前はかなり短く持ちます。自分の指を動かすように包丁を動かせるようになるのが理想ですね。

職人さんの仕事が丁寧だから日本には切れ味の良い包丁があるんです。

とても持ちやすくて手に馴染むようです。名前が入った包丁にも憧れます。

この仕事をしているうちこの国がいっそう好きに

黒木荻野さんが和食に興味を持ったのはいつ頃ですか?

荻野中学生の頃にお寿司が大好きになったのがきっかけです。高校生のとき、寿司店でアルバイトをして、料理の楽しさや奥深さを知り、お客さまから直接、「おいしかった。ありがとう」と言ってもらえる素晴らしい職業だと感じました。父からは、「日本文化や日本料理を学べば、料理人としての幅が広がる」と助言され、料亭で修行をすることに決めました。

黒木どのようなところに和食の良さを感じますか?

荻野素材を生かせるのが和食の良さです。日本は食材の宝庫。海や山の幸に恵まれているというだけでなく、日本人は真面目ですから、野菜は丹精込めて育ててくれますし、魚も新鮮なままで届けてくれます。食に関わる各分野のスペシャリストと仕事を通して関わるうちに、私は日本という国がいっそう好きになりました。

おぎの・さとし●1987年、東京都出身。寿司屋でのアルバイトをきっかけに料理人を志す。高校卒業後、「京都 吉兆」「銀座 小十」を経て「銀座 奥田」へ。30歳で「銀座 奥田」の料理長に就任。料理長を3年間経験し、2020年、東京都・赤坂に「赤坂 おぎ乃」をオープン。

くろき・らん●2009年、神奈川県出身。オスカープロモーション所属。モデルとしてテレビ、CMなどで活躍。料理とキャンプが趣味。特技はバスケットボールとスノーボード。

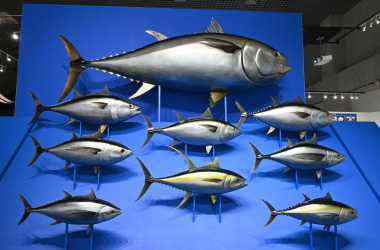

2020年に新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった展覧会が、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて10周年となる2023年に、上野・国立科学博物館にて開催されます。日本列島の自然が育んだ多様な食材や、人々の知恵や工夫が生み出した技術、歴史的変遷、そして未来まで、身近なようで意外と知らない「和食」の魅力を味わってください。

マグロの実物大模型(2020年の展示風景)国立科学博物館蔵

織田信長が徳川家康をもてなした本膳料理の再現模型

奥村彪生監修 御食国若狭おばま食文化館

-

和食の広がりを体感できる映像と、世界の食との比較で、和食とは何かを考えます。

-

水、キノコ、野菜、魚介類など日本列島がもたらす豊かな食材と、食への飽くなき挑戦によって生み出された発酵の技術や出汁について科学的な視点で解説します。

-

縄文時代から現代まで、人々の知恵やおもてなしの心、海外との交流を通じて発展してきた和食の歴史を紐解きます。

-

道具や料理人の繊細な技術、そして四季折々の風景と美しい料理を映像で紹介します。

-

ラーメン、カレー、オムライスなどを「これって和食?」というアンケートを取り、その結果から改めて和食とは何かを考えます。

-

社会の変化を受けて変わり続ける、和食のこれからを展望します。

- 特別展「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」

- 2023年10月28日(土)から2024年2月25日(日)

※会期等は変更になる場合がございます。

- 国立科学博物館(東京都・上野公園)

開館時間などは特別展

「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」

公式サイトをご確認ください。

https://washoku2023.exhibit.jp/

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449