アスパラガス栽培における土壌診断の活用

~追肥回数削減の取組~

農林水産省では、「環境負荷低減技術」と「省力化技術」を取り入れた「グリーンな栽培体系」への転換を推進しています。

今回は、アスパラガス栽培において、土壌診断に基づく適正施肥による化学肥料使用量低減に取り組んでいる、香川県丸亀市の農業者の土岐 岳大(とき たけひろ)さんと香川県の担当者にお話を伺いました。

- グリーンな栽培体系の詳細は こちら

検証農家プロフィール

目次

インタビュー

「施肥は子どもにご飯をあげるようなもの。」減肥への心理的なハードル

今回の検証に取り組まれた理由は何ですか?

土岐 さん

もともと地域の栽培暦に基づいて月1回の頻度で施肥を行っていましたが、「こんなに肥料が必要なのか?」という疑問が前からあったんです。施肥量を減らしたらどのくらい影響が出るのか知りたいと思ってはいたんですが、農家にとって施肥って自分の子どもにご飯をあげるようなものなので、「肥料をやらないと芽が出ないんじゃないか、生育が悪くなるんじゃないか」という不安があってなかなか減肥に取り組めないでいました。

そんな折に、普及センターから土壌分析の詳細なデータに基づいて説明をしていただいて、「これなら大丈夫かな」と自分の中に落とし込むことができたので、検証に参加しました。

香川県 担当者

アスパラガスは香川県の特産品で、特に県中西部に位置する中讃地域では200名以上の生産者がおり、県内でも有数の産地となっています。

香川県では平成元年頃から半促成長期どり栽培が始まったのですが、栽培管理の中で画一的な施肥が行われる中で、過剰施肥傾向が問題となっていました。

普及センターでも簡易な土壌診断を行い、その結果をもとに指導しているのですが、 詳細なデータがないので具体的な指導ができず、なかなか減肥への理解が得られませんでした。アスパラガスは過剰施肥でも、葉の色が薄くなったり、肥料焼けして生育が悪くなったりすることが少ないので、そういったことも減肥が進まない大きな要因の一つだったと思います。

しかし、肥料は手作業で散布するので農家の方にとって大きな負担になっていること、さらに昨今の肥料価格の高騰もあり、従来からの施肥体系の見直しが必要と考え、農業試験場と普及センターで協力体制をとりながら、今回の検証に取り組みました。

アスパラガスの肥料散布の様子

アスパラガスの肥料散布の様子 腰をかがめながらの作業のため、農家の負担になっている

収量・品質はそのまま、施肥の作業時間は約3分の1に

施肥の回数を減らしたとのことですが、品質や収量に影響はありましたか?

土岐 さん

土壌診断の結果に基づいて、年10~11回の施肥を年3~4回に減らしましたが、収量や品質に影響はありませんでした。天候の影響は多少なりともありましたが、肥料を減らしたことによる影響は感じていません。ずっと思っていた「こんなに肥料が必要なのか?」という疑問に対して、良い結果で答えが返ってきてうれしかったですね。

施肥回数が減ったことで肥料コストも単純計算で3分の1程度まで減りましたし、散布の作業時間も年間10~11時間/10aだったのが3~4時間/10aで済むようになりました。

実を言うと、アスパラガス栽培で一番重要なのは水管理なんです。究極的には、肥料がなくても水さえあれば育つ作物だと思っているくらい水管理は重要なので、今回施肥回数が減らせたことによって、水管理に注力できる時間が増えたことも良い効果だと感じています。

香川県 担当者

今回の検証では、土岐さんをはじめ中讃地域で20名の農家の方に参加していただきました。施肥量は、窒素成分量で10%から最大で50%まで低減しましたが、収量や品質に影響はありませんでした。農家の方からは、「施肥回数が少なくなり、作業負担が減って良かった。」との声をいただいています。

指導する側としても、 詳細なデータがあることによって説明しやすくなりました。これまで肥料が余っているほ場は、「リンが多いのでリンが少ない肥料を使ってください。」くらいしか言えなかったのですが、具体的にどれくらいの量を減らせば良いかを説明できるようになり、農家の方も理解しやすくなったと感じています。

土壌診断=健康診断。定期的な診断で課題を解決

今後の展望について教えてください。

土岐 さん

JAのアスパラガス部会では年に2回土壌診断をしているので、これを継続していきたいです。土壌診断って、人間で言えば健康診断みたいなものだと思うんです。定期的に診断することで、今やっていることが合っているのか答え合わせをする、そして今のままでまずいことがあれば改善していく、これは定期的にやることに意味があると思います。

その取組の中で行き詰まることがあれば、普及センターに相談しながら改善策を考えていきたいなと思っています。

香川県 担当者

今回の検証は農業試験場が中心となって診断結果を解析し、農家の方へ説明しましたが、将来的には農家の方が自分で診断結果を活用できるようになることを目指して、それぞれの品目や地域での講習会などを開催して意識向上を図っていきたいです。

採取した土

採取した土心理的ハードルを乗り越え、地域全体に普及させるために

地域への普及のためには、何が必要だと思いますか?

土岐 さん

最初にもお話したように、農家にとって施肥って自分の子どもにご飯をあげるようなものなので、それを減らすとなると、頭では理解していてもやっぱり心理的にはハードルが高いんです。今回は、普及センターから 詳細なデータに基づいて説明があったことと、「まずはハウスの一部の区画で試してみませんか」と提案をしていただいたことが大きかったですね。これがいきなり「ハウス1棟全部使ってやりませんか」だったら、リスクが大きすぎてやっていないと思うので、こういうアプローチの仕方は結構大事だと思います。

結果として収量や品質に影響もなく、肥料コスト低減や作業時間削減にもつながったので、今後も継続して実践して、効果が確証できれば周りの農家にも勧めていきたいです。

香川県 担当者

「グリーンな栽培体系への転換サポート」を活用して、20名の農家の方にご協力いただきながら3か年で検証しており、今年で2年目です。検証終了後にはそのデータをとりまとめ、講習会や地域巡回での配布を予定しています。20名×3か年の多くのデータがあることでより説得力をもって説明ができると考えています。

また、農家の方としては、コストダウンと省力化は関心が高いところになると思うので、肥料コストの低減や施肥にかかる労力の軽減というメリットも説明しながら、普及を進めていきたいです。

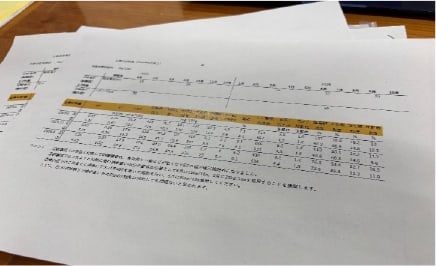

土壌分析カルテ

土壌分析カルテ- 取材日:令和6年10月29日

- 本事例の取組内容については、香川県農業経営課(電話 087-832-3411)までお問合せください。

今回は、香川県のアスパラガス栽培における土壌診断による適正施肥の事例を紹介しました。全国でも「グリーンな栽培体系への転換サポート」を活用して、土壌診断を活用した化学肥料の使用量低減の検証が行われており、既に検証を終えた地区では、検証結果を踏まえた「栽培マニュアル」が策定され、各自治体等のHPに掲載されています。

農林水産省HPでは、「栽培マニュアル」掲載ページのURLをまとめて公表していますので、ぜひご参考ください。

お問合せ先

農産局技術普及課

担当者:みどりユニット

ダイヤルイン:03-6744-2107