砂糖の作り方

砂糖はさとうきびとてん菜を原料として製造されますが、その工程はそれぞれ異なります。

さとうきびやてん菜から砂糖ができるまでを学びましょう!

砂糖の原料

まず、砂糖の原料であるさとうきびとてん菜について紹介します。

〇さとうきび

砂糖の原料として世界で一番使われているのがさとうきびです。

さとうきびは主に鹿児島県の南西諸島や沖縄県で栽培されています。沖縄県では「ウージ」とも呼ばれています。

さとうきびの栽培方法には「春植え」「夏植え」「株出し」の3つがあります。春植えは春に植えその年の冬に収穫するもの、夏植えは夏に植え翌年の冬に収穫するもの、株出しは夏植え栽培の時に収穫後に出て来る地下株から再び出る芽を収穫するものです。

夏植えや春植えは挿し木植えと呼ばれる育て方であり、サトウキビの枝を挿して栽培をしていくのが特徴です。

また、さとうきびにはたくさんの品種があり、日本で今作られているだけでも30種類くらいあります。その土地にあった品種を選ぶことで立派なさとうきびが育ちます。

さとうきびは砂糖の原料としてだけでなく、燃料や肥料などにも使われています。

〇てん菜

てん菜はカブのような見た目をしていますが、ほうれん草の仲間の「アカザ科」の植物です。

別名は「ビート」「さとう大根」であり、てん菜から作られる砂糖はてん菜糖と呼ばれます。

ヨーロッパや北米などの寒冷地で栽培されており、日本では主に北海道で栽培されています。

栽培方法は移植栽培と直播栽培の2種類があります。移植栽培はビニールハウスに種をまき、紙製の鉢で育てた後、畑に植え付けるもので、直播栽培は畑に直接種をまくものです。

また、北海道ではてん菜は重要な輪作作物でもあります。輪作とは同一耕作地に異なる種類の作物を交代に繰り返し栽培することです。それにより、収量の低下防止、害虫の発生抑制などの効果が得られます。

砂糖ができるまで

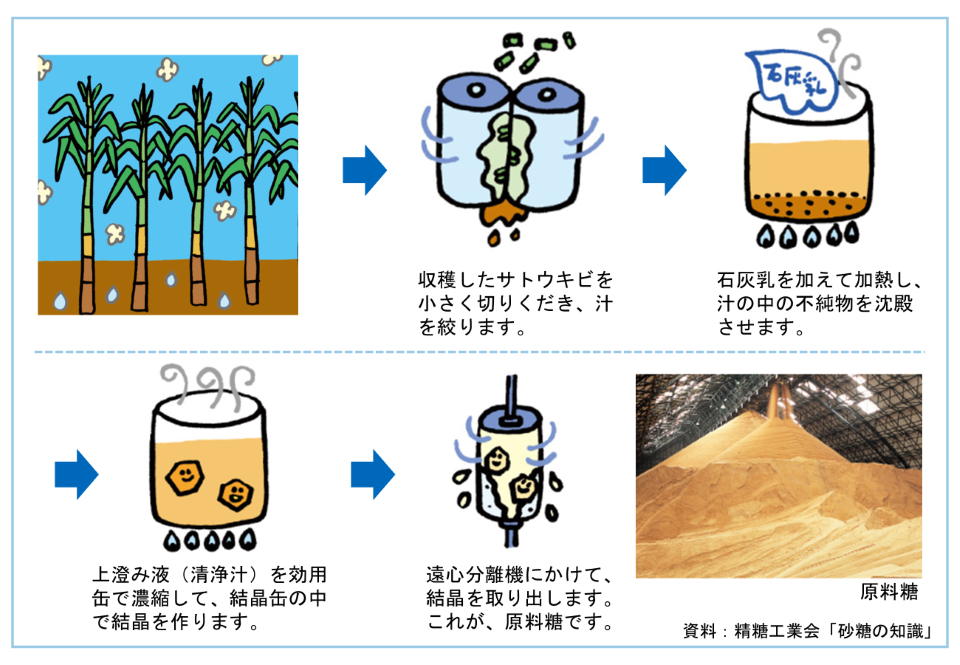

さとうきびを原料とした場合

さとうきびから砂糖を作る場合、原料糖(粗糖)の製造、精製糖の製造の2つの工程に分けられます。

〇原料糖の製造

1.収穫したさとうきびを細かく切り砕いて汁を搾ります。

2.石灰乳を加えて加熱し、タンパク質、無機質、着色物質などの不純物を凝集・凝固させ、沈殿させます。

3.上澄み(清浄汁)を煮詰め、真空結晶缶という装置の中で結晶を作ります。

4.遠心分離器にかけて、結晶を取り出します。

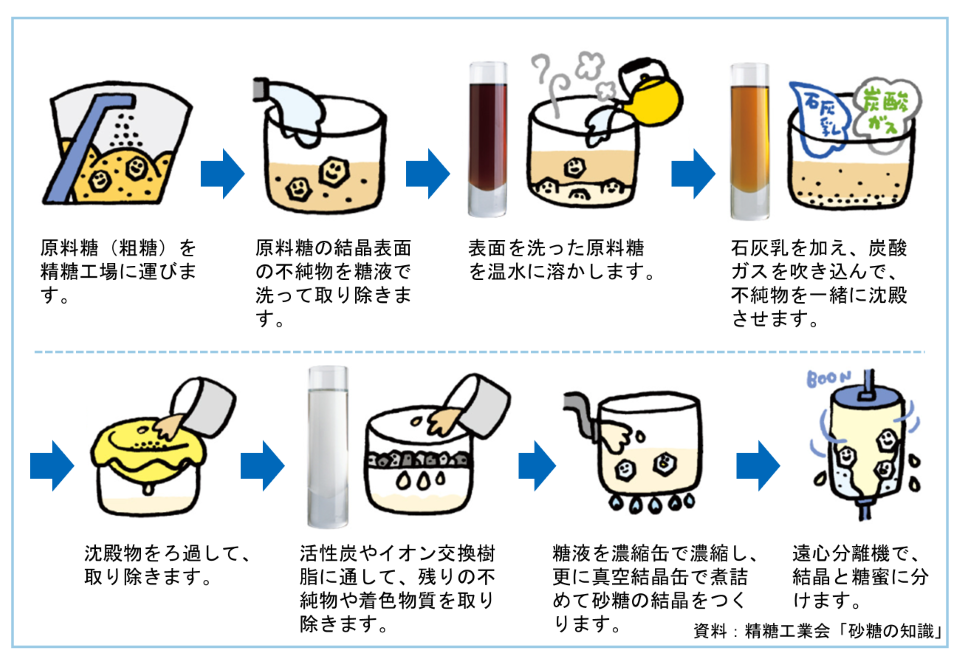

〇精製糖の製造

1.原料糖の結晶表面を糖液で洗った後、遠心分離器にかけて振り分けます。

2.振り分けた結晶をお湯に溶かします。

3.石灰乳を加え、炭酸ガスを吹き込んで、生成する炭酸カルシウムに不純物を取り込み、沈殿させます。

4.沈殿物をろ過して取り除きます。

5.糖液をイオン交換樹脂や活性炭などに通し、糖液中の色素など残りの不純物を吸着させて取り除きます。

6.糖液を真空結晶缶の中で濃縮し、結晶を作ります。

7.遠心分離器にかけて結晶と糖液の混合物から結晶を取り出します。

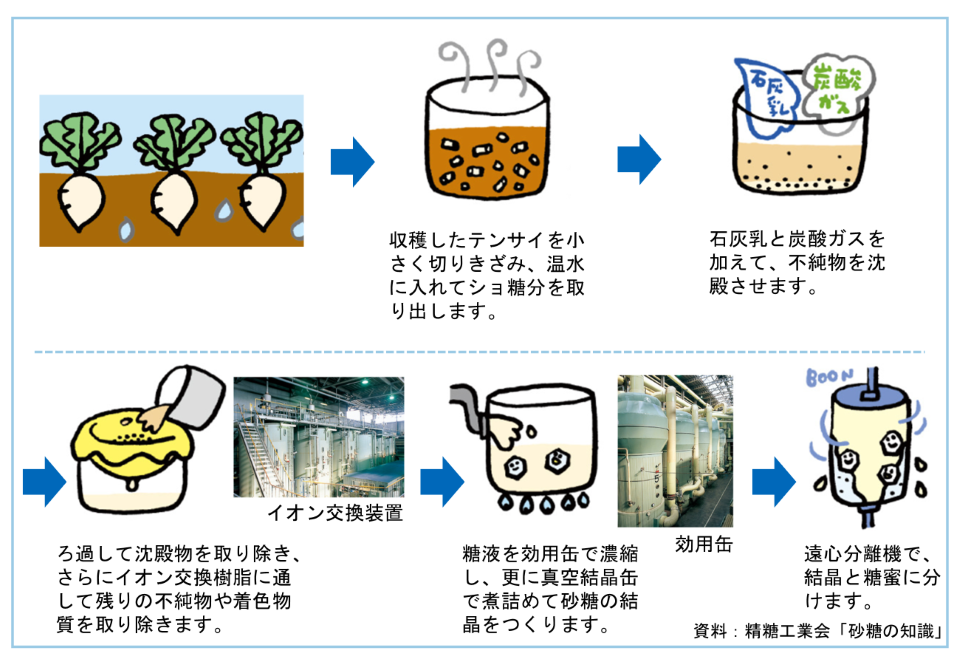

てん菜を原料とした場合

1.収穫したてん菜を小さく切り刻み、温水に入れて糖分を取り出します。

2.石灰乳を加え、炭酸ガスを吹き込んで、生成する炭酸カルシウムに不純物を取り込み、沈殿させます

3.沈殿物をろ過して取り除きます。

4.糖液をイオン交換樹脂に通し、糖液中の色素など残りの不純物を吸着させて取り除きます。

5.糖液を真空結晶缶の中で濃縮し、結晶を作ります。

6.遠心分離器にかけて結晶と糖液の混合物から結晶を取り出します。

お問合せ先

農産局地域作物課

担当:価格調整班、企画班

代表:03-3502-8111(内線4844)

ダイヤルイン:03-6744-2116

↓↓「ありが糖運動」公式SNS ↓↓

【X】

@maff_arigatou (外部リンク)

@maff_arigatou (外部リンク)

【Facebook】

![]() @maff.arigatou (外部リンク)

@maff.arigatou (外部リンク)

【Instagram】 @maff_arigatou(外部リンク)

@maff_arigatou(外部リンク)