野生動物管理教育モデル・コア・カリキュラムの活用状況について

「野生動物管理教育モデル・コア・カリキュラム(以下、モデル・コア・カリキュラムとします)」の令和6年現在の活用状況は以下1~5のとおりです。すでに、同カリキュラムに基づく授業(行政職員を対象とするリカレント教育を含む)の試行や「野生動物管理学教育」の必要性に係るシンポジウムの開催等が進められています。

活用1 令和4年度鳥獣被害防止総合対策交付金「鳥獣対策スペシャリスト育成支援事業」(農林水産省)

検討委員会の設置ならびにモデル・コア・カリキュラムに基づく授業の試行

科学的なモニタリング及び計画に基づき、地域課題の解決に貢献できる人材の育成を目指して、東京農工大学・岐阜大学・兵庫県立大学・宇都宮大学・酪農学園大学・山形大学の教員が中心となり、学部生・大学院生を対象とした授業を実施しました。

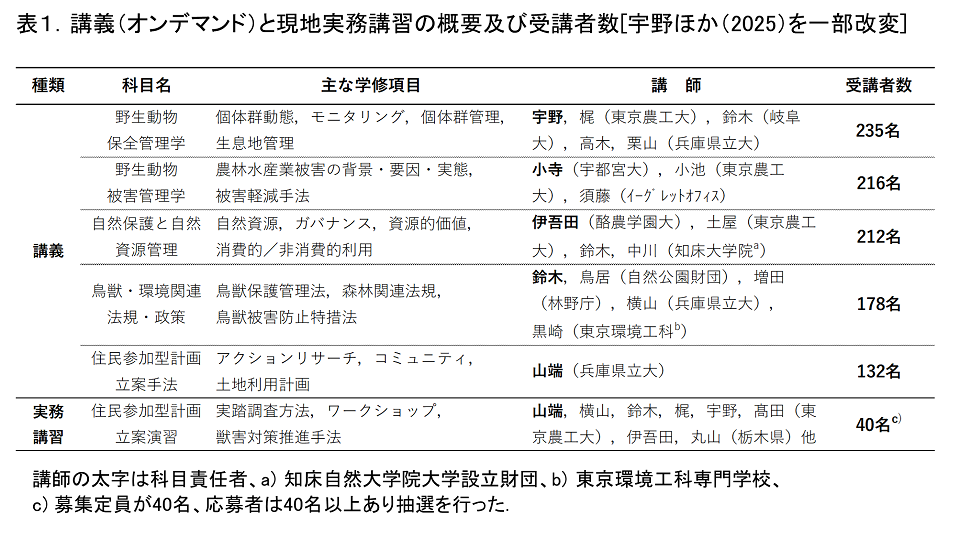

ここでは、(1)「野生動物管理教育プログラム検討委員会」の設置、(2)オンデマンド講義、(3)現地実務講習、(4)受講生と講師を対象としたアンケートの4項目が行われました。講義及び実務講習の科目、主な学修項目、講師及び受講者数を表1に示しました。アンケートの結果から、学生のニーズや教育効果が大変高いということが示されました。

- 「野生動物管理モデル・コアカリキュラム」試行における受講者アンケート(PDF:931KB)[外部リンク]

モデル・コア・カリキュラムに基づくリカレント教育のあり方等の検討

自治体における野生動物管理に関わる専門職員の育成には、モデル・コア・カリキュラムに基づく効率的なリカレント教育の実施が有効です。そこで、複数の都道府県を対象に、このリカレント教育のあり方に関わるヒアリングを実施しました。その結果、(1)知識・経験に乏しい職員の配置により業務の効率性が低下することがあるため、リカレント教育を実施する意義はある、(2)職務として職員が業務時間内に受講することもあり得るが、当該職員の経験等に合わせた受講ができるよう、複数のコースが設定されることが望ましい、(3)教育効果を保証するための試験・考査の導入が必要である等の見解が示されました。

生物多様性国家戦略2023-2030に記された「都道府県当たりの専門的知見を有する職員の平均数」に係る数値目標の早期達成には、このようなリカレント教育の拡充も手段の一つと考えられます。

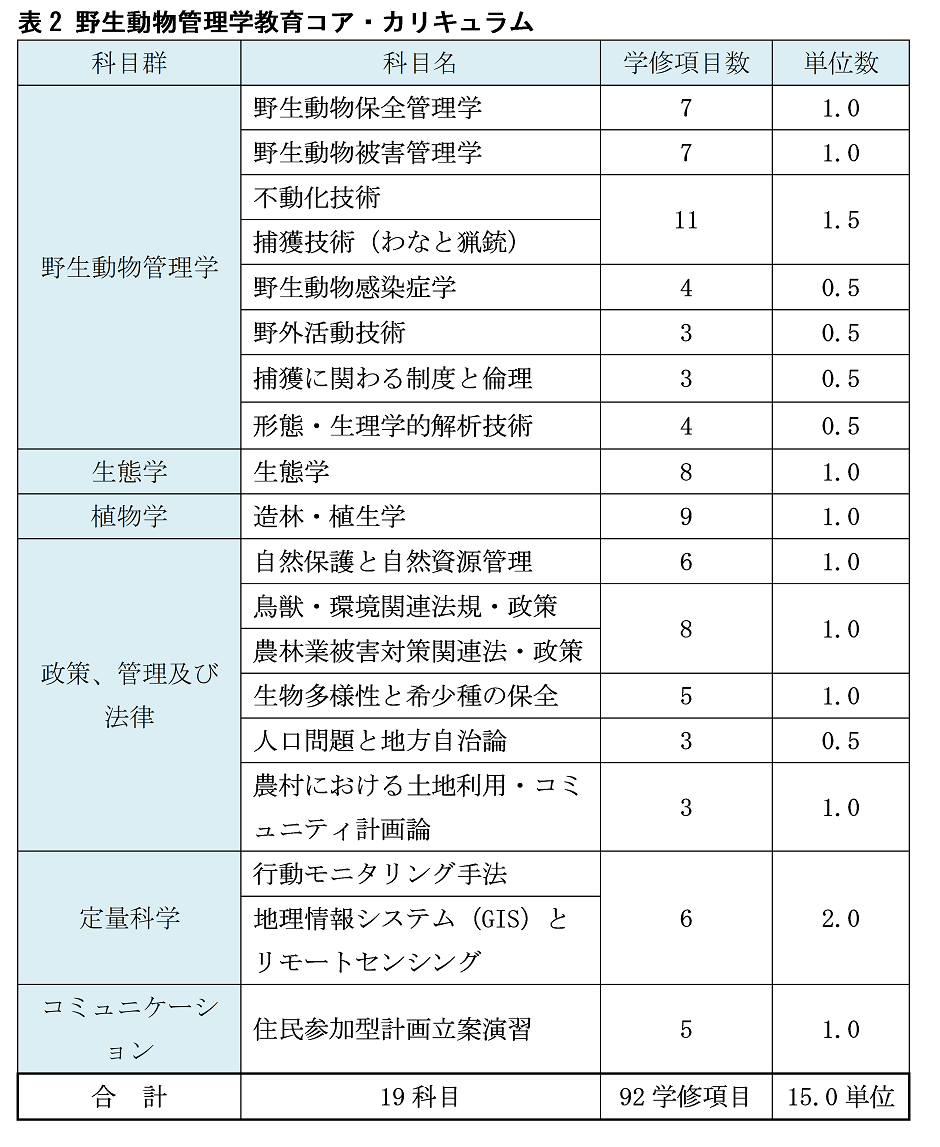

活用2 モデル・コア・カリキュラムに基づく「野生動物管理学教育コア・カリキュラム」の策定

モデル・コア・カリキュラムは、あくまでも一つのモデルとして検討されたもので、実際の教育システムとの厳密な「すり合わせ」を経てはいませんでした。そこで、モデル・コア・カリキュラムを基盤に、現行の大学教育における制度・体制等を踏まえ、科目名や単位数を整理した「野生動物管理学教育コア・カリキュラム」が策定されました。令和7年度以降、活用3で紹介する単位互換制度による教育は、こちらのカリキュラムにもとづき展開されることになります。

活用3 野生動物管理教育の拡充を目的とする大学間単位互換制度

東京農工大学では、令和4年度からモデル・コア・カリキュラムの一部を、農学部在学生を対象に、学部共通専門科目「農学部特別講義」として開講しています。

令和6年度からは内容の充実をはかるため、岐阜大学・酪農学園大学と「単位互換のための連携協定」を締結し、他大学の講義を単位互換履修生として受講できることになりました。令和7年度からは、山形大学がこの枠組みに加わる予定で、大学間の連携教育のさらなる発展が期待されます。詳細は下記の令和6年度の募集案内をご参照ください。

活用4 令和5~6年度環境省人材育成研修(環境省)

令和5~6年度環境省人材育成研修では、モデル・コア・カリキュラムの学修項目に準拠した講義と現地実習が行われました。

講義については、野生動物管理に関わる自治体担当者に習得してほしい基礎的な内容として野生動物保全管理学、野生動物被害管理学、資源利用と自然資源管理の3講義を動画形式で提供しました。

実習は、群馬県みどり市にある東京農工大学FM草木をフィールドに野生動物による林業や森林生態系への影響とニホンジカのモニタリング手法をテーマとした。現地での観察や調査体験を通じて課題整理を行い、被害対策やモニタリング手法について理解を深められる実習を提供しました。

活用5 野生動物管理学教育に係るシンポジウムの開催

2023年6月には、野生動物管理全国協議会主催・「野生生物と社会」学会行政研究部会共催のシンポジウム「野生動物管理学教育の黎明と今後の展開」が開催されました。このシンポジウムでは、前述の「野生動物管理教育プログラム検討会」ならびに「モデル・コア・カリキュラムにもとづく授業の試行」等の成果が報告されました。環境省と農林水産省からも、コメンテーターとしてシンポジウムへの参加がありました。

- 野生動物管理全国協議会主催・「野生生物と社会」学会行政研究部会共催のシンポジウム「野生動物管理学教育の黎明と今後の展開」リーフレット(PDF:173KB)[外部リンク]

- 野生動物管理全国協議会主催・「野生生物と社会」学会行政研究部会共催のシンポジウム「野生動物管理学教育の黎明と今後の展開」講演要旨(PDF:749KB)[外部リンク]

お問合せ先

農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課

代表:03-3502-8111(内線5501)

ダイヤルイン:03-6744-7642