事業者へのインタビュー:オイシックス・ラ・大地株式会社

事業者へのインタビュー

事業者へのインタビュー

オイシックス・ラ・大地株式会社

オイシックス・ラ・大地株式会社執行役員、経営企画本部グリーン戦略室 室長 東海林 園子さん

オイシックス・ラ・大地株式会社は、ウェブサイトやカタログによる一般消費者への有機野菜、特別栽培農産物、無添加加工食品などの、安全性に配慮した食品・食材の販売事業を展開しています。

この度、企業のSDGsの取組について、オイシックス・ラ・大地株式会社 執行役員、経営企画本部 グリーン戦略室 室長 東海林 園子さんにお話を伺いましたので、その内容を紹介いたします。

食の社会課題をビジネスの手法で解決する

より多くの人が、よい食生活を楽しめるサービスを提供します

よい食を作る人が、報われ、誇りを持てる仕組みを構築します

食べる人と作る人とを繋ぐ方法をつねに進化させ、持続可能な社会を実現します

食に関する社会課題を、ビジネスの手法で解決します

私たちは、食のこれからをつくり、ひろげていきます

オイシックス・ラ・大地株式会社は、「Oisix」「大地を守る会」「らでぃっしゅぼーや」の3つの食品宅配事業が統合して、会員制のサブスクリプションサービスを提供しています。

ミッションに「食の社会課題をビジネスの手法で解決する」ことを掲げており、ビジネスの手法で解決することが持続可能な課題解決につながると考えています。

3つの事業体はそれぞれ提供価値が少しずつ異なり、「大地を守る会」は手軽な健康実感、「らでぃっしゅぼーや」は料理を通じた楽しい暮らし、「Oisix」は時短だけど誇らしい食事、を届けています。このように方向性が異なる事業体が集まることで課題解決の手法が広がり、それらを掛け合わせて新たな価値を生み出すことができていると実感しています。例えば、生産者を共有できたことで、事業体を超えて余剰品の融通ができるようになり、欠品と食品ロスという課題を同時に解決できるようになりました。

グリーンシフトを持続可能に

“ナチュラルボーン・サステナブルカンパニー”であるという自負もあって、サステナブルな活動に取り組んでいることを当然のことと捉えており、これまであまり積極的に表現してきませんでした。しかし、日本でカーボンニュートラルの目標が掲げられ、食領域もGHG排出の一因であるという現状がある中で、我々が責任を持って情報発信して世の中をリードしていける存在になるべきと考え、2020年11月に“グリーンシフト施策”を定めました。

一つ目は、農業生産でのグリーン化です。我々はこれまで生産者さんと近しくお付き合いをしてきていますので、生産方法から農地のグリーン化を進められないかと考えています。

二つ目は、配送のグリーン化です。我々は宅配の会社であり、大地を守る会、らでぃっしゅぼーや、および、グループ会社の買い物難民様向け移動式スーパーであるとくし丸は自社配送をしていますので、配送のグリーン化においても何かできないかと考えています。

三つ目は、プラスチックの削減です。お客様にもゴミの処分などで負担もかかっていますので、これを減らしていこうとしています。

四つ目と五つ目はフードロス削減で、自社の川中のフードロスを減らすことに加えて、我が社の得意分野である価値創造を用いたフードロス削減としてアップサイクルを新たな起爆剤として掲げています。

- 農業生産でのグリーン化の推進

- 配送車のグリーンエネルギー実証実験の開始

- 商品パッケージのさらなるグリーン化

- フードロス削減の取り組み強化

- フードロスを価値に変える

- グリーンシフト施策の詳細はこちら

畑から食卓まで~フードロスゼロを目指して~

2021年1月から現在のグリーン戦略室に繋がるグリーンプロジェクトが開始されましたが、当初は4名全員が本務と兼務していました。GHGの専門家もおらず、何から進めていけばいいか手探りの状況でしたが、当社がやるべきことはビジネスの手法で課題を解決することであるということを踏まえて、先ずは食品を扱う企業である当社が責任を持って動くべきフードロスのアクションからスピーディーに取り組むことをチームで決めました。

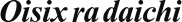

そこで、フードロスの課題を紐解いてみたところ、サブスクリプションというサービス形態の当社の食品廃棄率は0.2%であり、店舗を持つ同業他社が5~10%であるのに比べてもともと非常に低かったため、この低水準を維持しながら、新しいビジネスの手法で解決できないかと考え、我々がリードして他の企業さまと連携する方法として、アップサイクルの取組を立ち上げ、次々に商品化を進めてきました。

サプライチェーン全体でのフードロス撲滅

生産者から野菜などを購入する際は、通常、規格に合ったものだけを購入すると思いますが、当社は畑まるごと買い取りをすることで、畑から出るフードロス削減に取り組んでいます。通常の流通で扱いにくい規格外品は、ミールキット(Kit Oisix)の原料や加工品に活用しています。また、豊作による廃棄や猛暑等による規格外品が急に多く出てしまった場合にそのまま販売する「おたすけOisix」というサービスも提供しています。2022年11月には、海老名でフードレスキューセンターを本格稼働し、流通過程で発生するフードロス削減以外に、非可食部位のアップサイクル商品への利用も拡大しています。

- サブスクリプションの仕組みによるフードロス削減

- オイシックス・ラ・大地では、食のサブスクリプションサービスによる成長モデルを構築し、国内宅配事業を中心とした複数の事業を展開しています。特に、川中の物流においては、需要予測がしやすく、また需要コントロールが可能なサブスクモデルにより自社流通プロセスのフードロスを低減しています。

資料:令和5年11月2日「食品産業の持続的な発展に向けた検討会 環境等配慮プロジェクトチーム(第2回)」

- 詳しくは以下のページをご参照ください

Upcycle by Oisix ~フードロスに新たな価値を~

日本では、フードロスの解決策としてリサイクル・リユース以外の選択肢がほとんどなく、事業の継続性に課題があったため、私たちは、価値をあげる“アップサイクル”の手法で商品開発を行いました。

当初、長年お世話になっていた農家さんに大根の皮とブロッコリーの茎をもらいに行ったら「使えない部分を持って行ってどうするの?」と驚かれましたが、その後、チップスにして持っていったらとても感動されました。生産者からお客様まで直接お付き合いのある当社だからこそ、生産者がなかなか価値に気づけないものに価値を見出し、お客様に喜ばれる商品を作ることができるのだと思いますし、こうした地道な活動の一つ一つが“価値創造”に繋がると考えています。

その後、自社のサプライチェーンだけでなく、食品業界全体のフードロス削減のためにも何か貢献できないかと考えてお声がけしたのが梅酒で有名なCHOYAさんでした。「Upcycle by Oisix」というブランドを立ち上げて販売を開始したのが2021年7月で、ちょうど季節的に当社お客様の間でも梅酒づくりが人気だったのですが、そういえば梅酒を作った後の梅ってどうするのだろうと思ったのがきっかけでした。 「梅」に想いをもったブランドである企業であり、原材料に使われる梅の量はかなり多く、それと同時に廃棄も多いのではないかと考えて、お困りではないですかと声をかけました。そこで生まれたのが「梅酒からうまれたドライフルーツ」です。梅酒に使った梅を再度生産地に戻し、そこで加工したドライフルーツをまた出荷するというサイクルを作り、梅酒だけでは終わらない梅の価値を創造することができて、生産者にも大変感謝されました。

また、コーヒーチェーンのPRONTOさんとは、コーヒー抽出後のコーヒー豆かすを使ったあられを作りました。これまで食品以外の商品に利用した事例はありましたが、食品への利用は業界初ということでした。コーヒー豆かすは食物繊維が多くて健康にも良く、また、洋の飲み物を和の菓子にするという面白さも含めて、お客様に新たな価値をのせて商品としてお届けしています。

当社にはアップサイクル商品を取り扱うサステナブルマーケットの売場があるため、商品販売の場所を探すハードルが低いのがこの取組の特徴であり、先ずは少量から初めてみませんかとお声掛けをしやすくなっています。この特徴を生かして学校との取組も行っています。品川区の青陵中学校でフードロスの授業をしているのですが、2022年は5か月間かけて生徒と一緒に実際にアップサイクル商品の開発をして販売をしました。2023年はフードロスの原料で献立を考えてもらい、品川区のイベントでお弁当を売るという取組をしたのですが、大好評のうちに売り切れました。小学生には「フードロス削減するための取り組み」をテーマにあいうえお作文を作ってもらうのですが、生産者への感謝の気持ちを交えた言葉が多くて、我々も感動してしまいます。また規格外野菜を売ってもらう職業体験の場として「こどもマルシェ」を行っています。

このように子供達との取組を行うのは、海外と比べて日本の動きが少し遅いと感じる中で、子供たちはSDGs教育もあり感度も高く、子供達の力で大人の行動変容につながることができるのではないかと考えたからです。子供は素直にそのまま感じてくれており、実際にアンケートをとってみると、授業で体験したことを家に帰って話したという子供の割合は98%でした。

こうした活動には人手はかかりますが、内定者などにも参加してもらっており、商品の知識も付きますし、職員の意識も変わると感じています。また、子供達にも良い体験とともにOisixの名前を覚えてもらえれば、将来のビジネスにもつながると考えています。

- アップサイクルによるフードロス食材のバリューアップ

- 捨てられるはずだったものに付加価値をつけ、新たな製品に生まれ変わらせるアップサイクル。オイシックス・ラ・大地は、フードロス削減の取り組みの一環として、「Upcycle by Oisix」を立ち上げ、未活用だった食材ならではの特徴を活かしたアップサイクル商品の開発に力を入れています。

また、食品業界全体のフードロスを救い生活者への認知を広げるため、他社のフードロス原料を使ったコラボ商品も展開しています。

- 詳しくは以下のページをご参照ください

子どもたちの食生活を企業が協働で支援

~WeSupportの取組~

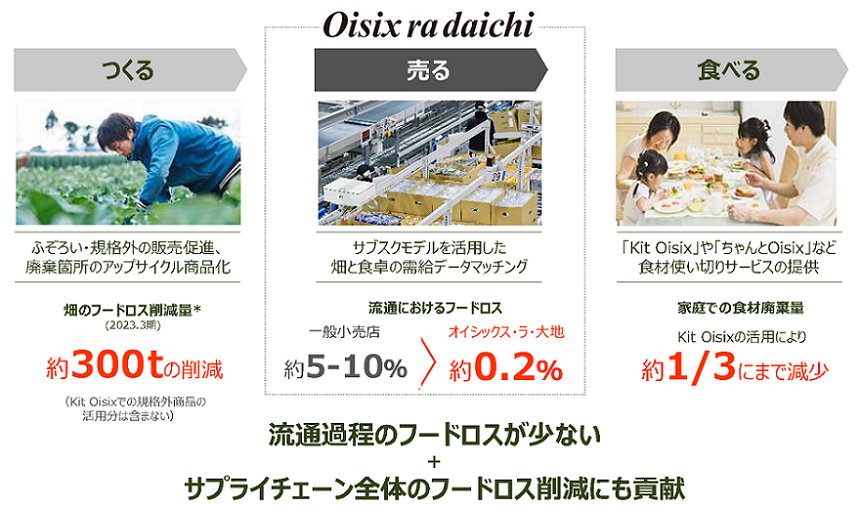

新型コロナウイルスの感染拡大直後である2020年4月に医療従事者向けに物資支援を行うプラットフォームとして始めたのが「WeSupport Medical」でした。この活動は2021年11月で終了しましたが、せっかく作ったプラットフォームを何か活用できないかということで、2021年12月からは「WeSupport Family」として、ひとり親世帯に向けた食の支援を始めました。当社と同じく社会課題解決を企業理念にもつ流通事業者であるココネットさんと連携しているおかげで、フードドライブでネックになりがちな物資の配送がうまくつながっており、支援企業は57社、支援世帯は1万8000世帯まで広がっています(2023年12月1日現在)。当社が支援物資を提供する団体は、こども食堂を運営する中で、こどもの健康増進や望ましい食環境の提供など、食事の提供以外の課題にも取り組まれていますが、そうした課題に注力いただくためにも、我々が食品供給の役割を担うことで貢献できると考えています。また、当社ならではの取組としては、食作り体験なども提供しています。当社がこれまで培ってきた生産者、メーカー、団体との関係性の中で賛同いただける方々とタッグを組み、食の提供にとどまらない価値を提供できていると思います。

- ひとり親世帯を中心に「食」で生活をサポート~WeSupportの取組~

- オイシックス・ラ・大地は、一般社団法人RCF及びココネット株式会社と連携して「WeSupport」を運営し、サポート企業様から提供いただいた食材物資をとりまとめ、ニーズとマッチングし、食生活支援を行う団体へ配送しています。

「WeSupport Family」は、ひとりで子育てをする親とその子どもたちが、栄養バランスの取れた食事を摂りよりよい未来につながる毎日が送れるように、ひとり親世帯を中心に「食」でサポートをしています。

- 詳しくは以下のページをご参照ください

スタートアップ企業のチャレンジを後押し

フードテックのスタートアップ企業を国内外問わずサポートする「Future Food Fund」というCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)を設立し、投資活動を行っています。

また、投資までは行かなくても、スタートアップ企業の商品を応援して販売するための場として「Oisix クラフトマーケット」を当社のECサイトに常設しています。お客様からのレビューを全てお渡ししていますので、商品に対する直接の反応を見ることができるいわばオーディション会場のように活用していただき、ここで得た課題を解決して商品を改良することができます。スタートアップ企業は、最初から開発したばかりの商品を大量に作ることはできませんが、当社のサイトでは顧客別に見られる商品をカスタマイズすることができるため、少量でも挑戦することができます。

このように挑戦のハードルを下げることで、スタートアップ企業を後押ししています。

- Future Food Fundの詳細はこちら

価値を生み出し持続可能なビジネスの実現をめざす

当社は価格競争には参加しないということを明言していますが、これは価値を生み出し価値相当の価格で買って頂くことで持続可能なビジネスをめざしたいということを意味しています。そのためにはお客様に価値を伝えることが必要ですが、ECサイトであっても、通勤途中の短い時間で買い物される方もいる中で、多くの情報をお届けするのは難しい状況です。当社では、ECサイトの見え方をカスタマイズして、お客様が買いたい商品がすぐに表示されるようにしています。環境を含めて社会課題に配慮しているということは、買い続ける理由にはなると思いますが、最初に手にしてもらうためには美味しさや目新しさなどを伝えることが大切だと考えており、商品の写真なども含めて見え方にはかなり力を入れています。美味しそう、面白そうと思って先ず買っていただき、美味しかった、しかも、買い物しただけなのに環境に良いことができたと感じて買い続けていただくというのが良いのかなと思っています。

これまで長く続いてきた大量生産・大量廃棄というビジネス手法を変えて、新たな価値を創造するというのは簡単なことではありませんが、この問題にみんなで向き合って、できるだけ多くの方とフードロスという課題を一緒に解決していけたら嬉しく思います。

インタビューのご協力ありがとうございました

企業が取り組むSDGsの一部です。

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 新事業・国際グループ

代表:03-3502-8111(内線4354)

ダイヤルイン:03-6744-7179