第5章 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

1 都市と農山漁村の共生・対流を通じた都市住民と農林漁業者の交流の促進

平成20(2008)年度から総務省、文部科学省、農林水産省は、子供の農山漁村での宿泊による農林漁業体験や自然体験活動等を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」を実施し、食育などに資する都市農村交流の取組を推進。

農林水産省は、平成25(2013)年度から「都市農村共生・対流総合対策交付金」により、農産物の庭先集荷や加工・販売と合わせた地域内外への食材の供給・配達等の取組を支援。

2 農林漁業者等による体験活動の促進

教育ファーム等農林漁業体験は、自然と向き合って日々仕事をしている農林漁業者に直接指導を受けることによって、地域の農林漁業への関心や理解を深め、自然の恩恵、農林漁業者への尊敬の念、農業の多面的機能の理解、健全な食生活の実現など様々な効果が期待されている。農林漁業への理解増進は重要であり、農林水産省では、農林漁業体験の取組を幅広く普及していくため、運営の手引き、学校の教科等と関連づけた教材、企業向け導入マニュアルの普及等を実施。

コラム:農林漁業体験と食生活への意識

農林水産省が実施したアンケート調査によると、教育ファームで農作業等の体験活動に参加したことがある人の多くで、体験をきっかけに「なるべく日本産のものを選んで食べる」、「食事はなるべく残さず食べる」などの行動について、機会の増加や意識が高まったなどの変化がみられており、農林漁業体験と食生活への意識には関係があると考えられる。

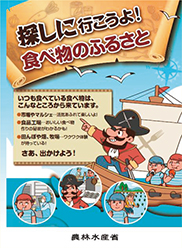

農林水産省では、より多くの方に農林漁業体験に参加して食への理解を深めてもらうため、啓発資料「探しに行こうよ!食べ物のふるさと」を作成した。親子で楽しく読んでいただける構成で、農林漁業に加え、食品工場や市場についても紹介しており、生産から加工・流通に至る各段階での体験や見学について提案している。

資料「探しにいこうよ!

食べ物のふるさと」

3 地産地消の推進

地産地消の取組を一層促進するため、「地産地消優良活動表彰」を実施し、地場産物の利用促進、消費者の理解促進等に寄与している者を表彰。

学校給食などにおける地場産物の活用の推進を図るため、「地産地消給食等メニューコンテスト」を実施し、地場産物を活用したメニューの工夫、生産者との交流、年間を通じた地場農林水産物の活用の継続などを行っている者を表彰。

食品リサイクル法の再生利用事業計画(食品リサイクル・ループ)の認定制度の活用等により、食品関連事業者、再生利用事業者、農林漁業者等の3者が連携し、地域で発生した食品循環資源を肥料や飼料として再生利用し、これにより生産された農産物を地域において利用する取組も推進。

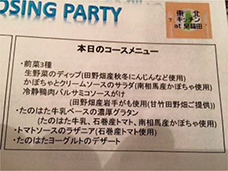

事例:「震災復興」をテーマに、学生たちが被災地の農産物を用いて

食のイベントを開催

早稲田大学

早稲田大学では、附属機関である早稲田大学平山郁夫ボランティアセンターにおいて、全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)と協働し、寄附講座「<農>を中心に東北の未来を考える」を東日本大震災の翌年である平成24(2012)年4月よりスタートしている。この講座は、学生が実際に岩手、宮城、福島の東北沿岸地域の被災地に赴き、生産者の協力の下、農業体験をしたり、「震災復興」や「農村社会」を通じて「絆」や「助け合い」の重要性を学んでいく中で、共に問題を考え協働することを目指している。

4年目の平成27(2015)年度は、「東北復興のまちづくり―農からの地域創生―」を開講した。また、授業の一環で、食を起点に復興支援を呼びかけるイベント「東北キッチンat 早稲田」を、1 か月間限定で開催。イベントに先駆け、学生達は福島(いわき市)、東北沿岸部などで実施したフィールドワークによる各地の特産品の研究を経て、大学近辺の7飲食店に対し、被災地の農産物を用いたメニューを提案し、実際に飲食店での提供を数日から1 か月間してもらった。また、11 月17 日には「東北キッチンat早稲田」のメインイベントとして被災地の農産物をビュッフェ形式で振る舞うとともに、農産物と被災地をつなぐ物語や産地の映像風景なども紹介した。

授業終了後、学生の食や消費生活への意識の高まりは一過性ではなく、調査でかかわった東北の生産者を再訪問する学生や、独自に東北支援の食のイベントを企画・開催する学生などがおり、担当教員の想定をはるかに超えた広がりを見せている。また、被災地の農産物メニューに対して飲食店からも好評を得ている。「東北キッチンat 早稲田」は今後も継続・拡大を予定している。

4 食品リサイクル等の推進

食品関連事業者の再生利用等実施率は、平成25(2013)年度には85%。また、食品リサイクル法に基づく再生利用事業計画(食品リサイクル・ループ)については、平成28(2016)年3月末現在で52の計画を認定。

食品ロス削減の取組を進めていくため、いわゆる01月03日ルール等の商慣習見直しに向けて、引き続き飲料及び賞味期間180日以上の菓子について納品期限緩和を促進したほか、フードバンク活動を支援するなど食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS PROJECT)を展開。

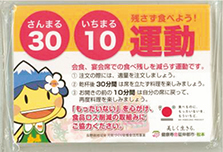

事例:食品ロス削減事業「残さず食べよう!30(さんまる)・10(いちまる)運動」の推進

長野県松本市

長野県松本市では“もったいない”をキーワードとした3R(リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再資源化))施策を講じ、特にリデュースに資する食品ロスの削減を推進している。中でも重点的に取組を行っているのが「残さず食べよう!30・10運動」であり、宴会の後に残されてしまう食べ物が非常にもったいないという市長の思いから始まった。

乾杯後の30分間とお開き前の10分間は席について料理を楽しもうという取組であり、モデル的に30・10運動に取り組んだ店舗においては、“食べ残しが半分程度に減少した”、“片付けが楽になった”という報告。

消費者庁が平成25(2013)年度に開催した「食品ロス削減に関する意見交換会」にてこの事例を発表したことなどを機に、塩尻市、山形村などの近隣市村をはじめ、佐賀県佐賀市、鹿児島県指宿市など全国にもこの取組が波及している。

事例:食育・環境教育実施前に比べて給食食べ残し量は17%~34%削減

長野県松本市

松本市においては、平成24(2012)年度から実施している保育園・幼稚園の園児を対象とした参加型食育・環境教育で得られた知見を活用し、平成27(2015)年度に小学校の児童に対する食育・環境教育を実施した。我が国の食料自給率や海外での食料不足事情、食品循環について授業で学んだ後の給食食べ残し量は、食育・環境教育を実施する前に比べて17%~34%削減し、環境教育について児童が家庭で話題にした割合も全児童の66.3%に上がるなど、食育・環境教育は食品ロスや食品リサイクルについての意識の醸成に大きな効果があった。

松本市における環境教育(食育)プログラムの内容と食べ残し量調査

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974