第1章 家庭における食育の推進

子供の朝食摂取について、朝食を食べないことがある小・中学生の割合は、小学校6年生で12.7%、中学校3年生で16.6%。

毎日朝食を食べる子供ほど、学力調査の平均正答率が高い傾向。

「早寝早起き朝ごはん」国民運動の開始10周年を記念し、「『早寝早起き朝ごはん』国民運動10周年記念式典・全国フォーラム」を開催。

「早寝早起き朝ごはん」国民運動

10周年記念式典・全国フォーラムの開催

「早寝早起き朝ごはん」については、これまで学校やPTAが連携した活動や地域の団体と教育委員会や保健福祉部局が連携した活動、企業とのタイアップなど様々な取組を展開。平成28年度には、運動開始から10年が経ったことを記念し、「『早寝早起き朝ごはん』国民運動10周年記念式典・全国フォーラム」を開催。

その中で、特色ある優れた実践を行い、地域全体への普及効果が高いと認められる子供の生活習慣づくりに関する活動に対し、文部科学大臣による表彰を実施。

また、「子どもにとって理想的な生活リズム」について、脳科学の観点を踏まえた特別講演が行われた。

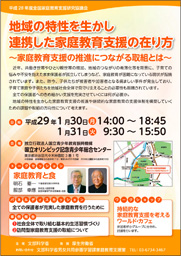

家庭教育支援における取組

文部科学省では、家庭における食育や、食をきっかけにした生活体験の重要性を、全ての保護者に理解いただくよう、地域における家庭教育支援の取組の中で、積極的な情報発信や保護者向けの学習機会を設けることを推進。

平成28年度には「全国家庭教育支援研究協議会」を開催し、その中で「家庭教育と食」と題したトークセッションを行った。

平成28年度全国家庭教育支援研究協議会のリーフレット

妊産婦に対しては、「妊産婦のための食事バランスガイド」や「妊産婦のための食生活指針」を健康診査や各種教室等において活用。乳幼児に対しては、発達段階に応じた栄養指導を充実。

平成27年度から21世紀の母子保健における課題解決に向け、関係者、関係機関・団体が一体となって推進する国民運動計画である「健やか親子21(第2次)」を開始。学校など関係機関のほか、食品産業や子育て支援に関連する民間企業等とも新たに連携、協働し、幅広い対象者に向けて普及啓発を実施。

平成28年11月の「子供・若者育成支援強調月間」では、食育の推進、生活時間の改善等により、子供の生活習慣の見直しに取り組むこと等を実施要綱中に規定。

コラム:平成27年度 「乳幼児栄養調査」結果の概要について

厚生労働省では、平成28年8月に、「乳幼児栄養調査」の結果(概要)をとりまとめ、公表した。

「乳幼児栄養調査」は、授乳・離乳の支援、乳幼児の食生活改善のための基礎資料として、全国の乳幼児の栄養方法や食事の状況などの実態を把握するため、昭和60年から10年ごとに実施しており、今回で4回目の調査となる。

調査結果のポイントは下記の通り。

〈乳幼児の栄養方法や食事に関する状況〉

授乳期の栄養方法は、母乳栄養の割合が10年前に比べ、生後1か月では42.4%から51.3%、生後3か月では38.0%から54.7%へと増加。

〈乳幼児の生活習慣や健康状態に関する状況〉

朝食を必ず食べる子供の割合は93.3%。保護者が朝食を「ほとんど食べない」、「全く食べない」と回答した場合、朝食を必ず食べる子供の割合はそれぞれ78.9%、79.5%と8割を下回る状況。

〈社会経済的要因に関する状況〉

社会経済的要因別に、子供の主要な食物の摂取頻度を具体的にみると、魚、大豆・大豆製品、野菜、果物は、経済的な暮らし向きが「ゆとりあり」の場合に摂取頻度が高い傾向。一方で、菓子(菓子パン含む)、インスタントラーメンやカップ麺は、経済的な暮らし向きが「ゆとりなし」の場合に摂取頻度が高い傾向。

ご意見・ご感想について

農林水産省では、皆さまにとってより一層わかりやすい白書の作成を目指しています。

白書をお読みいただいた皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

送信フォームはこちら。

お問合せ先

消費・安全局

消費者行政・食育課

担当者:食育計画班

代表:03-3502-8111(内線4576)

ダイヤルイン:03-6744-1971

FAX番号:03-6744-1974